In diesem Artikel verwenden wir sogenannte Affiliate Links. Bei jedem Einkauf über diese Links erhalten wir eine Provision vom Händler. Alle vermittlungsrelevanten Links sind mit gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Als im Jahr 2020 bei einer Fahrrinnenvermessung der Trave ein Schiffswrack in elf Meter Tiefe entdeckt wird, ist die Überraschung groß. Forscher der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel untersuchen den mysteriösen Fund. Sie gelangen schließlich zu einem sensationellen Ergebnis: Es handelt sich um die Überreste eines 400 Jahre alten Frachtseglers aus der Hansezeit, beladen mit 150 Fässern Branntkalk. Eine einzigartige Entdeckung im westlichen Ostseeraum!

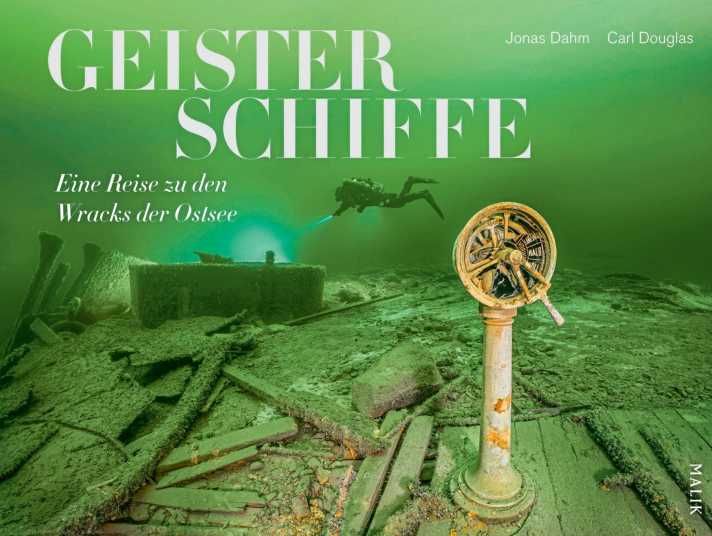

Dabei wimmelt es in den Tiefen unseres Heimatreviers von gesunkenen Schiffen. Bis zu 100.000 Wracks werden am Grund der Ostsee vermutet, viele davon sind erstaunlich gut erhalten. Das kalte Wasser hat sie so gut konserviert wie sonst nirgends auf der Welt. Außerdem gibt es keine Schiffsbohrmuscheln im Mare Balticum, die ihnen zusetzen könnten. Für Taucher und Archäologen eine Schatztruhe voller Zeugnisse zurückliegender Epochen.

Ein schwedisches Team hat über Jahre in mühevoller Arbeit 400 Wracks lokalisiert und in etlichen Tauchgängen spektakuläre Bilder mit nach oben gebracht. Die Überreste von Kriegs-,

Handels- und Passagierschiffen vom 16. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg erzählen von unzähligen Dramen auf See. Ein Teil der Dokumentationen ist dieses Jahr in einer Sonderausstellung im dänischen Helsingør zu sehen.

Auch interessant:

Passendes Ambiente für Fotos der Wracks

Es riecht modrig nach Algen und Brackwasser beim Gang hinab in das historische Trockendock, in welches das moderne Seefahrtsmuseum wie in eine Badewanne hineinkonstruiert wurde. Von unten drückt das Grundwasser, an einigen Stellen bewegt sich das Kellergemäuer kaum merklich – es soll schon Besucher gegeben haben, die hier seekrank geworden sind.

Das Museum ist allerdings nicht nur in architektonischer Hinsicht bemerkenswert. Es bietet ein passendes Ambiente für die schaurig-schönen Fotos der Schiffswracks. Begleitet von mystischen Klängen und Unterwassergeräuschen ist die Ausstellung stimmungsvoll in Szene gesetzt. Gleich am Eingang ist ein großes Holzruder drapiert, das 2009 im Zuge der Arbeiten an den mittlerweile berühmt-berüchtigten Nord-Stream-Gasleitungen gefunden worden war.

Seltsamerweise fand man dort keinerlei weitere Wrackteile. Bis heute ist nicht bekannt, wie das Ruder dorthin gelangte oder von welchem Schiff es stammt. Man weiß nur, dass das Holz von Eichen stammt, die Mitte des 17. Jahrhunderts in Norddeutschland gefällt wurden. Und dass dieser Rudertyp auf großen Seglern verbaut war, die zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert auf den Meeren unterwegs waren. Alles Weitere wird vielleicht für immer ein Geheimnis bleiben.

Mehr zu Wracks:

”Glücksburg” – Anno 1783

Mehr hingegen lässt sich über die „Glücksburg“ erfahren, deren Unterwasseraufnahme auf einer riesigen Leuchtfläche prangt. Die Backbordseite des Rumpfs steht noch immer aufrecht auf dem Meeresboden. Vor dem Wrack liegt der abgefallene Vordersteven, umgeben von Teilen der Takelage. Im Bug fanden die Taucher eine Schiffsglocke, was untypisch für ein altes Holzwrack ist. Trotz des schlechten Zustands konnte auf dem Metall der Schiffsname sowie „Anno 1783“ entziffert werden.

Das Wrack liegt auf hartem Untergrund unterhalb eines Abhangs. Oben entdeckte man drei große Anker, eine Ankerwinde und den mutmaßlichen Bugspriet. Diese schweren Gegenstände markieren wahrscheinlich die Stelle, an der das deutsche Schiff einst auf dem Meeresboden aufschlug. Von dort muss es den Hang hinuntergerutscht sein. Bis zur letzten Ruhestätte zieht sich eine tiefe Furche.

Zwischen den Brettern der zerstörten Steuerbordseite steht ein unversehrter, zwei Meter hoher Tontopf. Darum herum vier stark verrostete Eisenkanonen. Welch Ironie des Schicksals, dass gerade dieser zerbrechliche Krug den brachialen Untergang überstanden hat, während der Rest wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen ist.

Wracks in geisterhafter Erscheinung

Noch mehr ist über das Schicksal des Regalschiffs „Svärdet“ bekannt. Das schwedische Segelkriegsschiff diente unter Admiral Claas Uggla als Flaggschiff in der Seeschlacht vor der Insel Öland. Der Gegner war eine dänisch-niederländische Flotte, im Kampf ging es um die Vorherrschaft über die südliche Ostsee. Am 1. Juni 1676 gelang es den Dänen, die zwei wichtigsten Schiffe der schwedischen Marine, die „Svärdet“ und die „Kronan“, zu versenken. Von der mindestens 620-köpfigen Besatzung des Flaggschiffs überlebten keine 50 Mann. 2011 wurde das Wrack erstmalig gesichtet und identifiziert. Überall auf dem Dreidecker finden sich große Bronzekanonen, die aufwendig verziert sind.

Das Wrack ist eine geisterhafte Erscheinung mit einem gut erhaltenen Vorschiff. Dahinter zerfällt es zunehmend, das Heck existiert nicht mehr. Es wurde bei der Explosion der Pulverkammer weggesprengt, nachdem es bereits entmastet und in Brand geraten war. Uggla soll sich bis zum bitteren Ende geweigert haben, die Flagge streichen zu lassen, und ging mit seinem Schiff auf Tiefe.

Überraschend ist, dass aus der intakten Steuerbordseite noch immer eine Kanone herausragt – ein Hauch von „Fluch der Karibik“ in den kalten Gewässern der Ostsee.

Menschliche Tragödien und finanzielle Verluste

Bei einigen Wracks ist zwar keine eindeutige Identifizierung möglich, dafür erzählen die gut erhaltenen Ladungen nicht nur etwas über das ehemals stolze Schiff, sondern sie gewähren auch Einblicke in die damalige Zeit. Im „Porzellanwrack“ etwa, wie es die schwedischen Taucher nennen, findet sich Feinkeramik mehrerer Manufakturen, unter anderem aus Meißen und Fürstenberg. Im 17. Jahrhundert wurde Porzellan in Europas vornehmen Familien äußerst beliebt.

Das „Weiße Gold“ wurde lange Zeit aus Fernost importiert und war nur für die Oberschicht erschwinglich. Erst 1710 gründete sich die Meissener Porzellanmanufaktur bei Dresden. Deren Markenzeichen, zwei stilisierte, gekreuzte Schwerter, bezeugt seit 1722 die Echtheit der zerbrechlichen Produkte.

Das Wrack ohne Namen enthält weitere wertvolle Waren wie Geigenteile, Taschenuhren oder gefüllte Tintenfässer. Neben der menschlichen Tragödie muss der Untergang dieses Handelsschiffs auch ein enorm hoher finanzieller Verlust gewesen sein.

Ein anderes Wrack überrascht mit etlichen Champagnerflaschen in Holzkisten, die auf dem Oberdeck lagern. Die Etiketten sind längst verschwunden, ebenso die Drahtgeflechte zum Fixieren der Korken. Viele stecken zwar noch in den Flaschen, aber anscheinend ist Meerwasser eingedrungen: Ihr Inhalt ist meist trübe. Auf einigen der Flaschenverschlüsse aus mediterraner Korkeiche, die verstreut herumliegen, steht „Roederer“. Das Haus Champagne Louis Roederer in Reims zählt bis heute zu den großen Namen in der Welt des exklusiven Schaumweins. Des Weiteren finden sich Taschenmesser, Gewehre sowie Überreste immer noch indigoblauer Stoffballen. Schon damals haben die Handelsschiffe Güter unterschiedlichster Art und Herkunft befördert – vergleichbar mit den Containerriesen von heute.

Wracks sind perfekt konservierte Zeitkapseln

Am 25. September 1913 legte hingegen die „Therapia“ im finnischen Hafen von Rahja mit einer reinen Ladung Holz ab. Es war für die britische Bergbauindustrie bestimmt und sollte nach Cardiff verschifft werden. Wenige Tage nach der Abfahrt wurden weiter südlich zwei der Rettungsboote angespült, von der Besatzung fehlte jede Spur.

Das Verschwinden der Crew blieb ein Rätsel – bis sie in Kiel wiederauftauchte. Ein dänischer Dampfer hatte die Seeleute retten können, die nun berichten konnten, was mit der „Therapia“ passiert war: Ihr Schiff war nachts mit einem unbekannten Objekt kollidiert, leckgeschlagen und gesunken.

Bis heute steht der Frachter in einer Tiefe von 70 Meter völlig aufrecht, als wäre er dort behutsam abgesetzt worden. Bis auf wenige Schäden am Vorschiff ist das Schiff mehr oder minder intakt. Neben der fast kompletten Kommandobrücke sind es vor allem die Räumlichkeiten unter Deck, die einem die Sprache verschlagen. Eine Etage unter dem Oberdeck zieht sich ein langer Korridor mit Türen zu beiden Seiten durchs gesamte Schiff. Eine davon steht offen, mit dem noch im Schloss steckenden Schlüssel. In der dahinterliegenden Kajüte war augenscheinlich ein Offizier untergebracht. Bullaugen an zwei Wänden zeugen von ehemals guter Belüftung und Tageslicht. An Decke, Wänden und Holzdetails lassen sich noch die Originalfarben erkennen.

In der Messe laden am Boden befestigte Stühle noch immer zum Sitzen ein, während auf einem Serviertisch Trink- und Essgefäße sowie eine Petroleumlampe liegen. In der Kapitänskajüte schließlich finden sich dessen Hut – eine klassische Melone – sowie die Uniform mit schimmernden Abzeichen.

Der Untergang der „Therapia“ nahm in doppelter Hinsicht ein glückliches Ende: Zum einen konnte die Crew unversehrt gerettet werden. Zum anderen ist dieses Schiff eine perfekt konservierte Zeitkapsel, die dank der eindrucksvollen Aufnahmen nun für jedermann zugänglich ist.

Interview mit Jonas Dahm, Unterwasserfotograf

Jonas, wie viel Zeit hast du für dieses Projekt unter Wasser verbracht?

Wir haben über 800 Tauchgänge durchgeführt. Viele davon waren für die Suche nach den Wracks und Vorbereitungen für die Fotoaufnahmen nötig.

Wie lässt sich so ein Mammutprojekt finanzieren?

Ich arbeite für die Stiftung Voice of the Ocean von Carl Douglas. Die hat es sich auf die Fahne geschrieben, die unzähligen Wracks in der Ostsee zu lokalisieren und deren Geschichten mit Fotos zu illustrieren.

Was fasziniert dich besonders an den baltischen Wracks?

Sie sind unheimlich gut erhalten. Es gibt keinen vergleichbaren Ort auf der Welt, wo Hunderte Jahre alte Wracks noch so intakt sind.

Woran liegt das?

Es gibt nicht diese garstigen Bohrwürmer, die sich durch das Holz der Schiffe fressen. Zudem ist das Wasser kalt, und es gibt auch kaum Wracktouristen, die sich daran zu schaffen machen. Die Ostsee ist kein einfacher Ort, um zu tauchen.

Wo habt ihr die meisten Schiffe gefunden?

Die gesamte Ostsee ist übersät mit Wracks, und wir waren fast überall. Viele der Bilder sind aber um die Insel von Gotland entstanden, weil ganz einfach unser Arbeitsschiff in Visby stationiert ist und die Wege somit kürzer sind.

Habt ihr vor Ort für die Fotos Dinge verändert, arrangiert?

Wir haben schon mal ein Stück Holz zur Seite gelegt, das beispielsweise über einem Kompass gelegen hat. Arrangiert haben wir aber ansonsten nie etwas. Die Wracks sind wie Zeitkapseln, alles ist noch da – und so soll es auch bleiben.

Wie gelingen solch perfekt ausgeleuchtete Fotos in der Tiefe?

Es ist immer Teamwork mit mehreren Tauchern. Ich arbeite mit Stativ und Langzeitbelichtungen von bis zu 20 Minuten, um die letzten Reste des Sonnenlichts auch in großen Tiefen noch einzufangen. Dazu nutzen wir diverse Blitze und Lampen und spielen auch mit Lichtmalerei. Wir haben zudem noch eine Reihe weiterer Tricks, die ich aber nicht verraten werde.

Tauchen in großen Tiefen ist zeitlich arg begrenzt. Wie seid ihr vorgegangen?

Richtig, in 100 Meter Tiefe haben wir beispielsweise nur Luft für 15 bis 20 Minuten. Denn wegen des Druckausgleichs brauchen wir drei Stunden, um sicher wieder nach oben zu gelangen. Das macht teils viele Tauchgänge erforderlich, bis wir unsere Fotos haben.

Jedes Wrack war eine Tragödie. Wie gehst du damit um?

Manchmal sehen wir tatsächlich sterbliche Überreste wie etwa Schädel. Beim Tauchen ist man aber stets fokussiert auf die Arbeit und die eigene Sicherheit. Im Nachgang sind einige Schicksale jedoch wirklich bedrückend.

Museum im Trockendock

Schon die Räumlichkeiten des Seefahrtsmuseums in Helsingør sind bemerkenswert: Am nördlichen Ausgang des Öresunds stößt man hier auf einen überaus spannenden Mix aus historischer Werftarchitektur und modernem Design. Eingebettet in ein Trockendock aus dem 19. Jahrhundert fügt sich das Museum harmonisch in die Landschaft ein. In Sichtweite ragt das „Hamletschloss“ Kronborg auf (Foto) sowie die Masten einiger Museumsschiffe, die im nahen Kulturhafen festgemacht haben. Darunter das Feuerschiff „Gedser Rev“.

Aus der Ferne ist das Seefahrtsmuseum mithin gar nicht auszumachen. Erst wenn man am Rand des alten Docks steht, offenbart sich die preisgekrönte Konstruktion. Vor allem aber lohnt die Ausstellung selbst den Besuch. In Dauer- und Sonderschauen wird hier die maritime Geschichte Dänemarks lebendig. Die Schiffswrack-Ausstellung „Østersøens gåder – Ekko fra dybet“, zu Deutsch „Geheimnisse der Ostsee – Echos aus der Tiefe“, ist noch bis 15. November zu sehen. Neben großformatigen Unterwasserfotos von Jonas Dahm werden Fundstücke von einem 1495 gesunkenen Kriegsschiff präsentiert. Komplettiert wird die Ausstellung von den Werken dreier Künstler, die sich mit der Dramaturgie untergegangener Schiffe beschäftigt haben.

Zu den Dauerausstellungen zählt ferner eine Modellbootsammlung, die interaktiv auf Dänisch und Englisch begleitet wird. Vom Sportboothafen aus ist das Seefahrtsmuseum bequem fußläufig erreichbar. Nach dem Besuch lohnt ein Stopp im Café und im Museumsshop. Lesen Sie hier mehr über das Museum.

Morten Strauch

Redakteur News & Panorama