Manche Eigner, besonders solche mit kleiner Crew, vermeiden das Reffen generell gern: Sind mehr als 4 Beaufort angesagt, wird nur motort oder gar nicht mehr ausgelaufen. Den Trend beobachten auch Charterfirmen seit Jahren: Über Windstärke 4 wird der Diesel angeworfen, und unter 3 ebenfalls. Die Bequemlichkeit ist nun mal vielerorts auf dem Vormarsch.

Abgesehen davon, dass man sich damit unnötig in der Törnplanung beschränkt und das sehr erhebende Gefühl verpasst, eine perfekt auf mehr Wind eingestellte Yacht effektiv und richtig schnell zu segeln, spielt auch der Sicherheitsaspekt eine Rolle. Eine Gewitter- oder Regenbö kann jeden mal erwischen, und der Wetterbericht liegt trotz moderner Technik auch gern mal daneben, etwa weil Fallwinde, Kap- oder Düseneffekte zum Gradientwind dazukommen.

Es ist ein enormer Sicherheitsgewinn, wenn Skipper und Crew beim notwendigen Reffen klar ist, welche Abläufe auf sie zukommen. Welche Segel zuerst gerefft werden und wie stark. Wie sie das Boot perfekt ausbalancieren. So wird die Zeit, die Crewmitglieder im Seegang auf dem tanzenden Vorschiff oder am Mast verbringen müssen, reduziert. Für das Wachsen eines guten Skippers und seiner Crew also ein notwendiger Schritt der Weiterentwicklung.

Auf dem Wasser sieht man aber häufig anderes: Mit killenden Segeln und viel zu viel Lage daherschiebende Yachten, extrem faltig aufgerollte Groß- und Vorsegel, wild schlagende Lieken, Sonnenschüsse.

Die verschiedenen Arten des Reffens:

Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Reffen?

Eine erste Frage ist für viele Crews, wann ein Reff nötig ist. Eine alte Binsenweisheit sagt: Wenn du darüber nachdenkst, war es meist schon fällig. Das ist sicherlich etwas übertrieben, beleuchtet aber gut den Unwillen, den manche gegen das Reffen hegen.

Reffen auf dem Amwindkurs

Fakt ist, eine Yacht gibt auf dem Amwindkurs und bis zum Halbwindkurs eindeutige Signale an den Steuermann, wenn sie zu viel Fläche trägt. Ruderdruck und Lage nehmen zu. Wenn das Boot unkontrolliert anluvt, ist der Reffpunkt meist schon überschritten. Bei den enorm breiten Hecks aktueller Fahrtenyachten hebelt ein zentrales Ruder dann aus, die Strömung reißt ab, der Sonnenschuss ist die unvermeidliche Folge. Einer von mehreren Gründen, weshalb doppelte Ruderblätter immer beliebter werden. Die zwar kleineren, aber angewinkelten Blätter stehen bei mehr Lage optimal senkrecht, werden weniger angestellt, es wird weniger Luft angesaugt.

Reffen des Roll-Großsegels

Viele moderne Boote sind jenseits der 20 Grad Lage aufgrund der Rumpfform ohnehin nicht mehr sehr effektiv. Sie laufen weniger Höhe, die Abdrift wird größer, das Material wird hoch belastet. Und es ist obendrein unbequem, mit unnötig viel Lage zu segeln, und auch eine Sicherheitsfrage, gerade für ältere Crews oder solche mit kleinen Kindern.

Reffen eines Großsegels mit Mastrutschern

Es muss bei zunehmendem Druck und Lage jedoch nicht sofort gerefft werden. Der Reffzeitpunkt lässt sich auch etwas aufschieben: Als erste Maßnahme werden die Segelprofile flacher gezogen. Mehr Achterstagspannung macht das Großsegel flacher und verringert zugleich den Durchhang der Genua. Der gezogene Unterliekstrecker flacht das Groß im unteren Teil ab. Der Traveller des Großsegels kann etwas nach Lee gefahren werden. Wer die Trimmklaviatur ausreizt, kann das Reff manchmal erfolgreich bis zum nächsten Ziel hinauszögern.

Easy: Reffen der Genua vor dem Wind

Beim einfachsten Manöver machen es sich viele unnötig schwer. Wichtig ist die richtige Kurswahl, bevor das Wickeln beginnt. Wenn die Yacht zum Reffen im Wind steht, so wird es in vielen Lehrbüchern noch vermittelt, schlägt das Tuch wild und kann die Person auf dem Vorschiff gefährden. Außerdem entsteht wegen des Schlagens des Segels so viel Druck auf den Beschlägen, dass ein Einrollen kaum noch möglich ist. Tatsächlich wird oft beim Einrollen der Genua die Rollleine angerissen, dann hilft nur noch das deutlich aufwändigeres Bergen des Segels.

Deshalb sollte zum Reffen oder Bergen die Genua auf einen Vormwindkurs abgefallen werden, wenn das die Reviergegebenheiten zulassen. Dann wir die Genua von Großsegel abgedeckt und hat kaum noch Druck. Außerdem verliert das Vorstag an Spannung, womit der Beschläge entlastet werden und leichter drehen.

Generell gilt: Was man nicht mehr mit der Hand ziehen kann, sollte auch nicht über eine Winsch versucht werden. Denn wird die Kraft per Hand zu hoch, deutet das auf fehlerhafte Beschläge oder andere Fehler hin. Die gesamte Bedienungskette der Genua sollte dann kontrolliert werden. Das merkt man allerdings nicht mit einer E-Winsch und läuft mit deren Kraft Gefahr, etwas zu zerreißen.

Auch Vorsegel mit Stagreitern sollten möglichst vor dem Wind gewechselt oder geborgen werden.

Tipps zum Trimmen der Segel:

Reffen bei achterlichem Wind

Schwieriger einzuschätzen ist der Reffzeitpunkt bei Winden von achtern. Die meisten Yachten können auf diesen Kursen mehr Segelfläche vertragen als Amwind. Eine Faustregel ist, bei den Windstärken zu reffen, bei denen man auch auf Amwind-Kurs reffen würde. Ein anderes Indiz ist die Geschwindigkeit: Nimmt diese trotz zunehmendem Wind nicht mehr zu, hat die Yacht ihre Rumpfgeschwindigkeit erreicht und wird nicht mehr schneller. Die Zuviel-Segelfläche bringt also nichts.

Allerdings kann auf den Kursen mit achterlichem Wind meist auch zuviel Segelfläche gefahren werden. Das verzeihen die meisten Yachten. Allerdings sollte man sich schon sicher sein, dass es nicht noch mehr auffrischt. Denn auch hier gilt grundsätzlich: Lieber zu früh reffen als zu spät. Das ist deshalb wichtig, weil das Reffen selbst sonst sogar gefährlich werden kann. Vor allem konventionelle Großsegel lassen sich meist nicht vor dem Wind reffen, dazu muss angeluvt werden. Erst dann ist allerdings wirklich zu spüren, wie stark der Wind tatsächlich weht, und das kann deutlich stärker sein, als vermutet. Dann schlägt das Groß wild und das Hantieren wird anstrengender. Deshalb ist es ratsam, für dieses Manöver den Schutz von Abdeckungen, wie einer Steilküste, zu suchen, falls dies das Revier hergibt.

Vorsorglich reffen

Ist schon vor dem Ablegen klar, dass ein Reff unabwendbar sein wird, empfiehlt es sich besonders für kleine Crews zu überlegen, ob sie nicht schon vor dem Auslaufen in aller Ruhe ein Reff im Hafen einbinden. Es ist wesentlich leichter, draußen wieder auszureffen, als auf See gleich von den ersten Böen nach dem Setzen des Tuchs übel gebeutelt zu werden, noch bevor sich die Crew an Wind und Seegang gewöhnt hat.

In welcher Reihenfolge reffen?

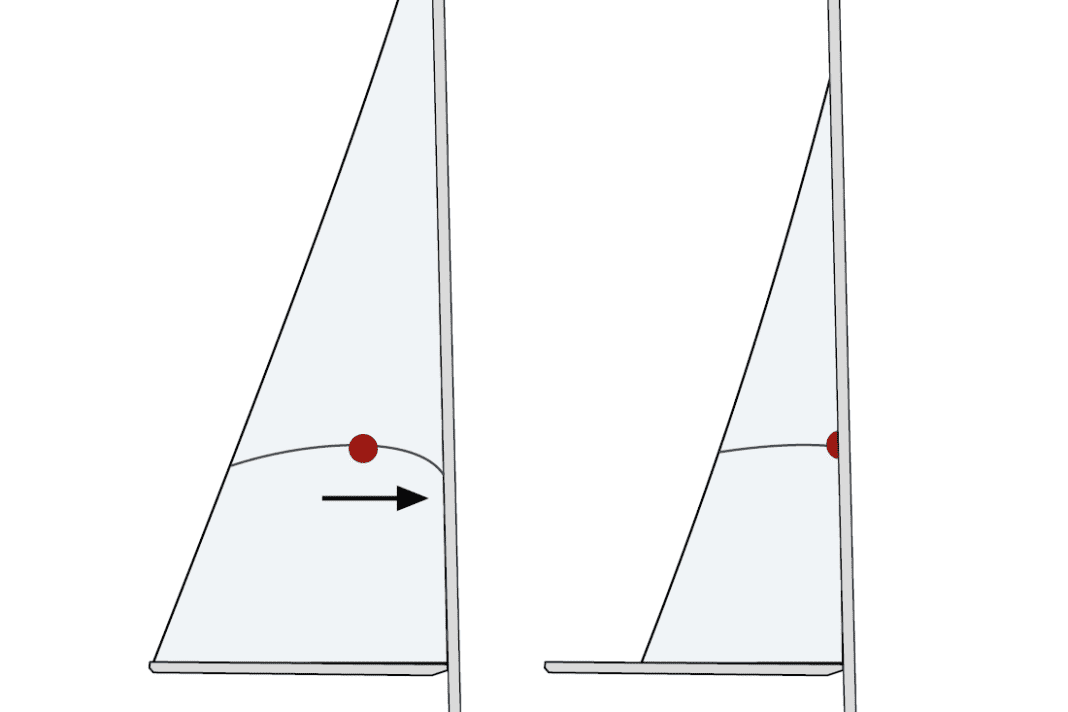

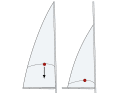

Hilft das alles nicht mehr, stellt sich die Frage, ob erst das Großsegel oder das Vorsegel gerefft wird oder gleich beides zusammen, wie es viele Segler wohl einmal gelernt haben. Das hängt vom Wind, Schiffstyp und den benutzten Tüchern ab. Um zu entscheiden, was zuerst gerefft wird, muss der Segler das Boot etwas kennen: Ist es eine Yacht, bei der die meiste Power über das Großsegel kommt oder über das Vorsegel? Bei modernen Riggs mit ihren kleineren Rollvorsegeln, so um die 100 Prozent, und höheren, schlanken Großsegeln wird häufig zuerst das Letztgenannte reduziert. Hat das Vorsegel keine aufdickenden Schaumstreifen am Vorliek, ist es oft auch besser, wenn sogar die zweite Reffstufe nur mit dem Groß stattfindet.

Auf die Segelprofile achten

Das gilt besonders, wenn das Boot ein Groß mit Rutschern hat. Dann bleibt die Segelform erhalten, das Reffen bringt keine gravierenden Profil-Nachteile. Genau das ist beim Einrollen der Genua das Problem: Die Tuchrolle am Stag sorgt für eine schlechte Anströmung, und das Profil des Segels stimmt nicht mehr. Zudem wird das Tuch höher belastet, da der Zug direkt hineingeht und nicht mehr nur auf die dafür vorgesehenen Verstärkungen an Schothorn und Hals.

Auf tiefen Kursen vor dem Wind macht die Reihenfolge „erst das Groß, dann das Vorsegel“ sowieso mehr Sinn, da ein reduziertes Vorsegel hinter dem Groß oft schlechter steht als anders herum.

Anders verhält es sich bei vielen älteren Booten. Manche ältere Yachten haben riesige, weit überlappende Vorsegel. Das sind sozusagen „Genua-Boote“, da gab es Entwürfe mit bis zu 140, 150 Prozent Segelfläche der Genua. Bei solchen Booten – die alte Albin Ballad ist dafür ein gutes Beispiel – wird als Erstes die Vorsegelfläche verkleinert. Idealerweise natürlich, indem ein kleineres, ebenfalls an Bord befindliches Segel gesetzt wird. Aber das haben viele Eigner nicht, weil sie keine aufwändigen Segelwechsel auf dem Vorschiff wollen. Entsprechend wird auf solchen Booten die Genua schrittweise eingerollt. Yachten mit Vorsegeln jenseits der 125-Prozent-Grenze sind oft in dieser Kategorie angesiedelt.

Gelegentlich sieht man auch Crews, die das Groß komplett wegnehmen und nur mit Vorsegel fahren, zumindest wenn nicht gekreuzt werden muss. Das ist durchaus möglich, belastet das Rigg aber einseitig, der Masttopp wird dabei eventuell nach vorn gebogen. Um dem entgegenzuwirken, muss das Achterstag angezogen werden – so es denn eine Möglichkeit dazu gibt. Sind die Salinge stark gepfeilt, funktioniert das ähnlich, genug Riggspannung im Grundtrimm vorausgesetzt.

Artikel zum Thema Riggtrimm:

Eigner und auch Chartercrews sollten sich nach diesen Anhaltspunkten richten. Wie ein Schiff gerefft segelt, ist oft erst auszuprobieren, besonders wenn es so stark weht, dass Groß und Vorsegel beide über das erste Reff hinaus verkleinert werden müssen.

Das Reffen richtig vorbereiten

Ob das Manöver tatsächlich reibungslos funktioniert, ist vor allem auch eine Frage der Vorbereitung. Was genau hat der Skipper vor, welche Reihenfolge der Abläufe ist wichtig? Auf welchen Kurs fällt er ab, wie rau ist das Wetter, welche Sicherheitsmaßnahmen sind auf dem Vorschiff notwendig? Die Aufgaben müssen einzelnen Crewmitgliedern zugewiesen werden, und diese müssen wissen, worauf es bei ihrem Part des Manövers ankommt. Es wäre zum Beispiel auch denkbar, dass der Steuermann besonders hohe Wellen für die Crew auf dem Vorschiff ansagt und versucht, sie zu umfahren, falls machbar. Auf mögliche Risiken oder Probleme sollte ebenfalls hingewiesen werden, etwa wenn die Crew E-Winschen benutzt, die bei falschen Abläufen problemlos die Kraft mitbringen, das Segel zu zerreißen.

Derart vorbereitet, kann der erste Starkwindtag dann kommen – und durchaus sogar Spaß bringen.