Oha! Am besten nicht von einem Modellboot sprechen im Zusammenhang mit der Colin-Archer-Konstruktion, die Klaus Steinlein aus Bermatingen am Bodensee von eigener Hand gebaut hat. „Das ist kein Modellbau, das ist ein einwandfreies Schiff!“, ist seine selbstbewusste Sicht. Es soll vor allem aus der Entfernung den Eindruck einer richtigen Yacht erwecken. Tatsächlich finden sich kaum Details, die über das Funktionelle hinaus an Bord sind. Es sind also keine Bullaugen montiert oder etwa eine verkleinerte Ankerwinsch. Und vor allem: Das vermeintliche Modellboot lässt sich segeln, wenn auch nur mit einer Person an Bord.

Das Schiff wirkt wie ein Modell, ist aber keines

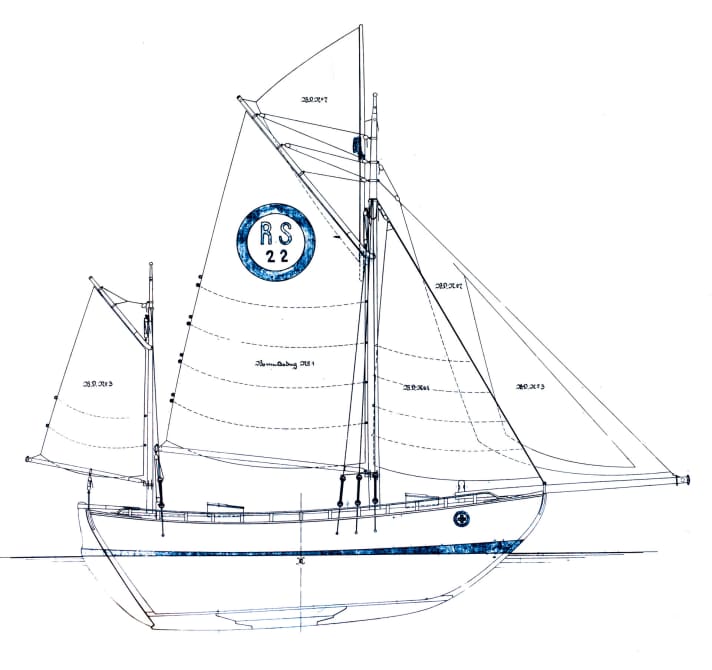

Jedoch: Steinleins Klassiker ist klein, genauer gesagt zählt dieser charakteristische Doppelender mit seiner Rumpflänge von 3,56 Metern hier zu den klitzekleinen seiner Art, womöglich stellt er sogar den kleinsten bemannten Repräsentanten der legendären Colin-Archer-Schiffe überhaupt dar, der winzige, vielleicht winzigste Zweimaster.

Weitere interessante Klassiker:

Mit einem Schritt hinab vom Steg geht es an Bord. Vorsicht! „Am besten nur mittschiffs belasten, der Rumpf ist schon ziemlich rank, es gibt praktisch keine Anfangsstabilität“, warnt der Selbstbauer. Das Bonsai-Boot ist zwar ein Langkieler, ja, aber eben auch nur ein winziger. Lediglich das Schiff ist verkleinert, die Besatzung ist in Originalgröße. Ermunternder Blick vom Erbauer. Also nirgends festhalten, sondern schnell den Schritt hinab ins Cockpit wagen und dort auf dem Kissen niederlassen. Jetzt kann auch der Großbaum wieder frei über dem Haupt des einzigen möglichen Crewmitglieds schwingen.

Yacht und Bauidee erinnern sogleich ans Mekka aller Kapitäne der Mega-Kreuzfahrtschiffe, Ultra-Tanker und Giga-Containerfrachter: Das befindet sich nordwestlich der französischen Alpenstadt Grenoble, 663 Meter über dem Meer, 200 Kilometer entfernt von der nächsten Küste. Im „Port Revel Shiphandling Center“ trainieren Vierstreifenkapitäne Ozeanriesen-Begegnungen in Kanälen, Einfahrten in Schleusen bei Schwell und Seitenwind oder den „Williamson Turn“, einer Art Schleuderwende für Hunderte Meter lange Berufsschiffe – und zwar aus exakt gleichen Decksluken mit Süllrand schauend und mit Einheiten im Maßstab 1:25. Containerriesen schrumpfen so auf 15 Meter, verdrängen dennoch 15 Tonnen. Auch deren „Maschinen“ sind maßstäblich, die Kapitäne müssen mit nur 0,3 Pferdestärken leistenden Elektromotoren auskommen.

Der Klassiker ist eine Verkleinerung nach großem Vorbild

Klaus Steinleins kleines Schiffsprojekt gleicht ebenso einem Ausprobieren, einem Test im kleineren Maßstab, als Prüfung seiner Bootsbaufertigkeiten für Größeres. Und schließlich ist ja auch seine Hochseekonstruktion bislang nur auf Binnenseen unterwegs, seinem privaten „Port Revel“. Steinleins Divisor lautet 4, sein Klassiker „Mini Colin Archer“ misst statt der 14,25 Meter des Originalplans also 3,56 Meter vom stäbigen Bug bis zum kecken Heck mit seinem charakteristischen zweiten, spitz zulaufenden Steven. Der Grund für die Verkleinerung: Die walgleichen Formen der Colin-Archer-Spitzgatter hatten und haben es ihm einfach angetan. So muss eine Yacht aussehen, und sie sollte selbst gebaut sein! Aber die Pläne für diese stäbigen Hochseeyachten gelten stets für größere Brocken. Das Geld für ein Exemplar im Originalmaßstab war seinerzeit nicht da, vom Bauplatz und der benötigten Zeit ganz zu schweigen.

Klaus Steinlein studierte vor 40 Jahren Luft- und Raumfahrttechnik in München, als ihn das Colin-Archer-Virus befiel. Die Ansteckung schickte ihn in ein Fieber, das eine ganze Fangemeinde infizierte. Krankheitsbild: unbedingt einen solchen Klassiker besitzen zu müssen. Die Betroffenen vernahmen eine Art Sirenengesang größter schiffbaulicher Harmonie – Behandlungsversuche zwecklos.

Konstrukteur ist von Colin-Archer-Modellen beeindruckt

„Mir haben die Mini-Zwölfer immer gefallen. Auf einem Segeltörn vor Norwegen habe ich dann ein entscheidendes Buch entdeckt“, erläutert der Selbstbauer seine Erstinfektion: „Colin Archer – the seaworthy Double-Ender“ von John Leather. „Da sind schon einige Pläne drin und wie sie entstanden.“ Steinlein besuchte das Seefahrtsmuseum Norsk Maritimt in Oslo, fertigte Fotos von den Colin-Archer-Modellen dort, insbesondere von Details. „Von zu Hause habe ich die Leute vom Museum dann per Brief um Pläne gebeten.“

Die bekam er, ließ von den Blaupausen Glasdias anfertigen, projizierte sie an die Garagenwand, eine seinerzeit kostengünstige und praktikable Methode, um den gewünschten Maßstab 1:4 zu erhalten. Für seine GFK-Negativform setzte er Spanten aus Fichte über Kopf auf einer gerade ausgerichteten Helling zusammen, mit krummer Tour. „Ich hatte mit meiner Miniwerft oft den Platz wechseln müssen. Da habe ich dann einen Einkaufswagen seiner vier Räder beraubt, sie unter meine Helling geschraubt, und so konnte ich diese bewegen.“ Erster Werftstandort war die Elterngarage in München.

Aus nur fünf Millimeter starken Leisten plankte er seine Positivform dort auf. „Aus Geldmangel – dickere wären im Nachhinein besser gewesen. Danach habe ich gespachtelt und geschliffen und geschliffen und geschliffen. Da kannst du ewig schleifen, das wird nie richtig glatt.“ Dann stand das Halbprodukt bei einem Bootsbauer. Der brauchte Platz und bugsierte es kurzerhand aus der Halle. „Der Regen war nicht gut. Ich musste noch mal spachteln und schleifen und schleifen.“

Der Mini-Segler hat besondere Eigenschaften

Kurze Ratlosigkeit an Bord des mittlerweile 30 Jahre alten Klassiker-Langkielers. Wie funktioniert das Steuern? „Wie das Seitenruder eines Flugzeugs“, erklärt Klaus Steinlein, als ob jeder bereits einmal auf einem Pilotensitz Platz genommen hätte. Mini-Zwölfer werden ebenfalls per pedes gesteuert. Mittels Genuaschienen und einer einfallsreichen Seilführung aus dem Segelflugbau bleiben die backbord und steuerbord vom Körper nach achtern verlaufenden Steuerseile in jeder Längeneinstellung gespannt. Die Füße finden Platz auf Pedalen, rechts drücken bedeutet, nach Steuerbord zu fahren. Oha! Der Ausschlag ist anfangs viel zu kräftig, man darf nicht treten wie beim Fahrradfahren.

Zum Glück ist die Hafenausfahrt vor Fischbach am Bodensee nicht maßstäblich verkleinert wie im Port Revel und bietet genügend Raum, um zunächst taumelnd und mit trunkenem Kurs des frisch angelernten Fußsteuermanns ins offene Fahrwasser zu gelangen.

Hat man den Bogen erst einmal raus, gelingt bald feinfühliges Kurshalten und Windkantensteuern. Und jetzt wird klar, dass es sich nicht nur um Einhandsegeln handelt, sondern sogar um Nullhandsegeln. Beide Hände sind frei, liegen gemütlich auf den Seitendecks, schleppen bei Krängung im türkisfarbenen Bodenseewasser oder bedienen die aus sechs Kammklemmen bestehende, nun ja, Schaltzentrale zwischen Brust und Mast. Bei Wenden sind die Schoten von Fock und Klüver aus den Kammklemmen zu lösen und auf der neuen Leeseite zu belegen; sie liegen praktisch jeweils wenige Fingerbreit nebeneinander.

Der Klassiker ist einfach zu segeln

Groß- und Besanschot sind beim Abfallen und Anluven noch zu führen – Segeln kann so simpel sein! Der Mini-Colin-Archer liegt ausgeglichen auf seinem winzigen Ruderblättchen, segelt flott durch den Wind. In den Böen der ablandigen Brise legt sich der Klassiker mit seinem gesetzten Toppsegel auf die Backe. Auszureiten gibt es ja nichts, der Hintern rutscht nach Lee. Binnen Kurzem weicht die anfangs mulmig empfundene Krängung dem Vortrieb.

Wie schnell? Das scheint rasch einerlei, so unbekümmert und schwerelos ist die Segelei vor dem Ufer. Es gluckert und gurgelt unter dem Steuermannspo, fühlt sich an wie rauschende Fahrt, am Rumpffenster schwirren Bläschen nach achtern. Gut vier Knoten werden dann doch fürs Protokoll gemessen. Aber Strecke machen wäre unpassend mit diesem Klassiker, solange nicht auch Distanzen und Häfen ebenfalls minituarisiert sind.

Die ausgewogene Ruderlage ist Ergebnis sorgfältigen Rechnens. „Ich wusste, wie schwer das Schiff werden darf. Die Verdrängungskurve musste ich dann eben ermitteln und deren Flächenschwerpunkt bestimmen.“ Im Prinzip das Gleiche wie im Flugzeugbau: Wiegen der wichtigsten Bauteile, Auszählen von Karokästchen in Spantenrissen und Formelarbeit. Steinlein: „Ich hatte ein Zeichenbrett mit dem Schiffsplan und so die Verdrängungsberechnungen gemacht mit meinen 85 Kilogramm Körpergewicht, das kommt ja viel stärker zum Tragen als die Crew auf der Originalyacht. Also musste der Ballast weiter vorn platziert werden als Ausgleich. Aus heutiger Sicht muss ich tatsächlich sagen: gut gemacht!“

Der Bau der Mini-Colin-Archer erfordert viele Arbeitsstunden

Für den Ballast goss Steinlein den späteren Platz mit Gips aus und formte die entstandenen Teile aus Beton ab. „Dann habe ich Reifenblei und Autobatterien da hinein geschmolzen, zusammen 180 Kilogramm. Eine Sauerei.“ Bei 421 Kilogramm Gesamtverdrängung – mit Crew – ergibt sich ein Ballastanteil von 38 Prozent – das viermal so lange Original kommt auf etwa 50 Prozent. Hier konnte leichter gebaut werden, die doppelte Wegerung fehlt und die Kajüteinrichtung. Aber dennoch waren zur Finalisierung zwei Spanten einzusetzen, ein Balkweger trägt nun das Sperrholzdeck, aufgemalte Tuschestreifen deuten die Stabdeckfugen an, der seinerzeit aufgebrachte Colean-Lack musste seit 30 Jahren nicht erneuert werden. „Ich hatte in dieser Zeit wenig Sozialkontakte, im letzten Jahr war der Bau schon intensiv.“

Drei Anläufe benötigten die Masten. „Am Anfang dachte ich, Rundhölzer sollten geeignet sein und erstand zwei Stück für Fahnenmasten. Aber es stellte sich als astiges und sich verziehendes Holz heraus.“ Im zweiten Versuch verleimte Steinlein Kiefer, aber sie war ihm zu schwer. „Dann nahm ich Fichte aus einem Kreuzholz-Schnitt ohne Kern, die ist leichter.“ Je drei Wanten wie im Vorbild, hier aus 2,5 Millimeter feinem Nirodraht, halten die Masten über Schlaufen ums gesamte Profil.

Der Mini-Klassiker fällt überall auf

Erster Liegeplatz war eine Ammersee- Boje vor Breitbrunn. Das Ruderboot, mit dem Steinlein hinausruderte, war dabei größer als seine Yacht. Später verholte er den Klassiker zu Bojen am Starnberger See und Wörthsee – und überall zog er Blicke auf sich. Auch am Bodensee. „Besonders bei viel Wind kommt oft die Wasserschutzpolizei vorbei, fährt meist ein wenig parallel – vielleicht wollen sie schauen, ob es mir gut geht. Und wenn es viel Wind hat, geht’s mir gut!“ Selbst bei starker Krängung werden höchstens die Seitendecks nass. Eine Handpumpe ist eingebaut, „aber die habe ich noch nie benutzt“.

Heute bläst es mäßig, und doch sprudelt der Bodensee in Böen durch die Öffnungen der für die Colin-Archer-Konstruktionen charakteristischen Reling mit dem waagerechten hölzernen Abschluss. Badende schwimmen interessiert herbei, Schwäne drehen dem Anschein nach irritiert ab, Stand-up-Paddler winken fröhlich. Wie sicher und richtig sich das Segeln mit dieser Bonsai- Yacht anfühlt – mehr Länge, Verdrängung oder Segelfläche, einen anderen Maßstab braucht in diesem Moment kein Mensch. Die Yacht ist – man mag es kaum glauben – tatsächlich gelungen.

Steinlein blieb den Holzbooten treu, bereederte eine H-Jolle, einen gaffelgetakelten 15er-Jollenkreuzer, eben abgeschlossen ist der fünf Jahre dauernde Refit seines 22er- Schärenkreuzers. Auch größere Arbeiten machen ihm heute keine Sorgen mehr. „Ein Beispiel: Die Vorstagspiere meines Jollenkreuzers hat Äste, die mit der Zeit locker wurden. Ich habe sie rausgenommen und geschäftet. Vor 60 Jahren war das kaum möglich, man hätte die Spiere wegwerfen müssen.“

Alle Arbeiten an Bord werden in Eigenregie durchgeführt

Der Wind bläst aus der Hafeneinfahrt, also hineinkreuzen mit dem imposanten Klüverbaum, der sich auch verkleinert abwechselnd in die zwischen den Dalben liegenden Boote oder die Spundwand bohren mag. Später dann führt Klaus Steinlein durch seine Kellerwerkstatt, erläutert die selbst entwickelten Konusse, mit denen er Messingrohre als Leinendurchführungen am Süll so bördelt, dass die Leinen nicht schamfilen. „Du musst halt ein paar Versuche machen, damit du weißt, wie viel das Rohr überstehen muss. Ein wenig Uhu plus, Schmirgelpapier und Lack – eine tolle Sache.“

Im Regal steht ein fernsteuerbares Modellsegelboot mit Flettnerrotor. „Ich wollte einfach einmal ausprobieren, ob das geht –und es hat geklappt!“ Der glatte Zylinder wird mittels eines Elektromotors angetrieben und erzeugt so Vortrieb. Bei jeder Wende muss sich die Drehrichtung umkehren.

Steinlein hatte seinerzeit den Mini-Colin-Archer getestet, aber im Gegenzug hat auch das Boot ihn geprüft. Sein privates Bootsbauer-Examen hat er längst bestanden. Bislang hat er sich mit seinen Projekten nicht übernommen und seine Erfahrung „skalieren“ können, wie in der Start-up-Welt heute das maßstäbliche Wachsen bezeichnet wird.

Die Wände die Treppen hinauf zum Studierzimmer zieren zahlreiche Fotos seiner Halbmodelle, „Winterarbeiten“. Eines davon ist wieder ein charakteristischer Doppelender – der Mini-Colin-Archer? „Nein. Jetzt wäre es mein Traum, diesen Lotsenboot-Doppelender auf sechs Meter verkleinert zu bauen, das traue ich mir nun auch zu“, sagt Klaus Steinlein, der mittlerweile im nahen Friedrichshafen einen festen Hallenplatz gemietet hat, an dem er in seiner Freizeit Planken wechselt, Lack erneuert und Holzmasten abzieht. Gewissermaßen sein „Shiphandling Center“ als Pendant zur französischen Kapitänsschule.

Technische Daten Mini-Colin-Archer

- Rumpflänge: 3,56 m

- Breite: 1,21 m

- Tiefgang: 0,57 m

- Verdrängung: 0,42 t

- Segelfläche: 7,6 m²

- Ballastanteil: 38 %

- Maßstab: 1 : 4

- Einwasserung: 1990

- Stückzahl: 2

Nils Theurer

Freier Mitarbeiter, Südkorrespondent