Schneller, weiter, besser: Über die Jagd nach Rekorden und den Umgang mit Scheitern

Fabian Boerger

· 29.06.2025

- Technologie als Rekordtreiber

- Einst undenkbar, heute möglich

- Das deutsche Vorbild Wilfried Erdmann

- Gerd Engel: Der Lotse aus dem Harz

- Vom Pech verfolgt

- Eine skandalöse Weltumseglung

- Donald Crowhurst: Ein Opfer öffentlichen Drucks

- Lipton: Der beste aller Verlierer

- Patrizio Bertelli: Der Lipton der Neuzeit

- Norbert Sedlacek: Der Unermüdliche

- Nachhaltige Misserfolge

- Wo die Jagd nach Rekorden erst beginnt

Diese Meldung Ende Mai sorgte für Aufsehen: „Britin bricht zu historischer Umrundung der Arktis auf.“ Was Ella Hibbert hier unternimmt, ist ein bemerkenswertes Abenteuer. Sie will in nur fünf Monaten sowohl die Nordwest- als auch die Nordostpassage durchqueren. Es wäre eine Sensation – und ein neuer Rekord zugleich. Die 28-Jährige würde die Arktis als Erste auf ein und derselben Reise umrunden.

Der Klimawandel und der damit einhergehende Rückgang des Meereises machen es möglich. Während Abenteurer aus aller Welt jahrhundertelang nach einer schiffbaren Durchfahrt suchten, gehen Wissenschaftler aktuell davon aus, dass bis 2050 im Sommer gar kein arktisches Eis mehr existieren wird.

Hibbert wird dann folglich nicht die letzte Rekordjägerin gewesen sein, die sich auf den Weg in die Arktis gemacht hat. Dabei ist die Liste der potenziellen „ersten Male“ jetzt schon lang: sei es mit einem, zwei oder drei Rümpfen durch das arktische Meer; als erster europäischer, deutscher oder deutschsprachiger Segler; mit Crew oder vielleicht doch ohne?

Technologie als Rekordtreiber

Nicht nur im hohen Norden entstehen derweil Rekorde. Während dort der Klimawandel neue Pionierleistungen ermöglicht, ist es anderswo der technologische Fortschritt. Dies zeigte sich zuletzt bei der Vendée Globe, bei der die Segler auf ihren hochgezüchteten IMOCA-Yachten gleich mehrere Bestmarken auf einmal brachen.

Charlie Dalin gelang es, die Rekordzeit des Rennens förmlich zu pulverisieren. Mit einer Zeit von 64 Tagen, 19 Stunden und 22 Minuten war er ganze zehn Tage schneller als der bisherige Rekordhalter Armel Le Cléac’h.

Ein ähnliches Bild zeigte sich bei der gesegelten Distanz innerhalb von 24 Stunden. In nur wenigen Tagen wurde dieser Rekord gleich mehrfach gebrochen - zunächst von Yoann Richomme mit seiner „Paprec Arkéa“ und kurz darauf von Sébastien Simon. Mit seiner „Groupe Dubreuil“ durchbrach er die 600-Seemeilen-Marke und übertraf wenig später seinen eigenen Rekord. Der Franzose liegt inzwischen beim World Sailing Speed Record Council (WSSR), das solche Rekorde festhält und anerkennt, mit 615,33 Seemeilen innerhalb von 24 Stunden auf Platz eins (für Monohulls bis 60 Fuß).

Doch damit ist der Rekordjubel nicht beendet. Yoann Richomme brach darüber hinaus vier weitere Rekorde: darunter die beste Zwischenzeit (43 Tage) und die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit (17,9 Knoten). Jean Le Cam verschob die Altersgrenze weiter nach oben, während Violette Dorange als jüngste Seglerin sie weiter nach unten schraubte.

Die Faszination der Rekorde

Immer wieder brechen Segler auf, um die Grenzen des seglerisch Möglichen zu erweitern. Die Jagd nach dem „Schneller, Weiter, Besser“ scheint endlos zu sein. Und obwohl viele Limits bereits ausgereizt sind, landet immer wieder eine Rekordmeldung in den Schlagzeilen. Doch was verleiht Rekorden ihre Faszination? Und: Welche Rolle spielen sie im Segelsport?

Einer, der die Jagd nach Rekorden im Segelsport seit über zwei Jahrzehnten aus professionellem Blickwinkel beobachtet, ist Jochen Rieker. Der frühere Chefredakteur der YACHT weiß: „Rekorde helfen, die eigene Disziplin zu stärken und Dinge zu tun, denen sich der gesunde Menschenverstand widersetzen würde.“

Einst undenkbar, heute möglich

So galt die Nordwestpassage lange als unmöglich. Hunderte Menschen starben bei dem Versuch – unter ihnen der britische Polarforscher Sir John Franklin. Als sie später gelang, war die Passage undenkbar, ohne im Eis zu überwintern. Heute scheint sogar eine komplette Umrundung der Arktis innerhalb nur eines Sommers möglich.

Und auch die Zeit für die schnellste Nonstop-Weltumsegelung schrumpft immer weiter. Während Sir Robin Knox-Johnston 1969 noch 312 Tage benötigte, meisterte Francis Joyon mit dem Trimaran „IDEC“ die Weltumrundung 2016/17 in gerade noch 40 Tagen.

„Ich denke, die Faszination entfaltet sich, wenn etwas lange Zeit als unmöglich galt und dann doch erreicht wird. Dieser universelle Magnetismus zieht die Medien an und inspiriert die Fantasie der Menschen“, so Rieker.

Das Streben, besser zu sein als andere

Constanze Stolz-Klingenberg, Verbandspsychologin beim Deutschen Segler-Verband (DSV), sagt: „Wir neigen dazu, unsere Ziele an konkreten Ergebnissen zu messen. Sie basieren oft darauf, dass wir besser abschneiden wollen als andere.“

Wenn Menschen ihre Ziele verfolgen, und sich gegen andere durchsetzen, könne das ein Glücksgefühl auslösen. Danach zu streben, sagt die Sportpsychologin, sei tief im Menschen verankert. Insbesondere dann, wenn die Ziele einen Hauch Träumerei enthielten, entfalteten sie ihre volle Strahlkraft.

Dabei ist das Brechen von Rekorden lediglich die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite stehen die unzähligen Versuche, all jene, die aufbrachen, um Außergewöhnliches zu erreichen – und scheiterten.

Das deutsche Vorbild Wilfried Erdmann

Mit Blick auf Deutschland wird das an kaum einem anderen Vorhaben deutlicher als an dem Versuch, in Wilfried Erdmanns Kielwasser zu gelangen. Der erste deutsche Einhand-Weltumsegler (1968) segelte gleich zweimal allein und nonstop entlang der drei südlichsten Kaps um die Welt. Einmal mit (1985) und einmal gegen (2001) die vorherrschende Windrichtung.

Mehr zu Wilfried Erdmann:

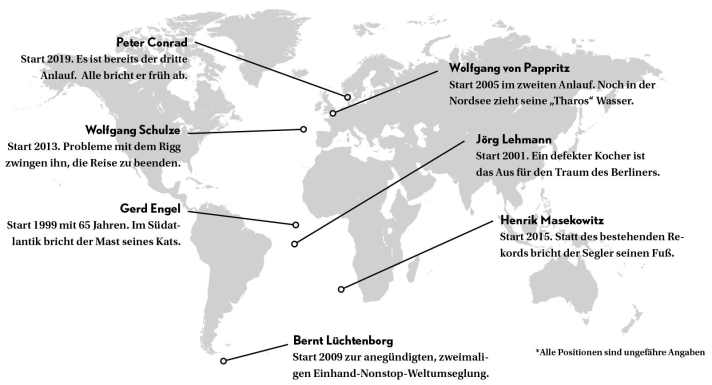

Seither hat es mehr als ein halbes Dutzend deutscher Skipper versucht, es ihm gleichzutun. Eine, die es geschafft hat, ist Susanne Huber-Curphey. Sie umrundete die Erde als zweite Deutsche einhand und nonstop und ist damit auch die erste deutsche Frau, der das Bravourstück bisher gelang. Die meisten deutschen Versuche scheiterten jedoch bereits im Atlantik, noch vor dem Erreichen der „Brüllenden Vierziger“. Manche sogar schon vor der Haustür auf der Nordsee.

Auf den Spuren Erdmanns - ein Überblick:

Gerd Engel: Der Lotse aus dem Harz

Weit gekommen und doch gescheitert ist Gerd Engel. 1999 beginnt er seine Nonstop-Weltumseglung mit dem 18-Meter-Katamaran „Sposmoker II“. Anfangs standen die Vorzeichen für den Lotsen aus dem Harz gut. Zuvor hatte er Reisen in die Antarktis und nach Spitzbergen unternommen, die ihm Rückenwind für sein Vorhaben gaben.

Doch beim Versuch, die Welt zu umsegeln, bricht ihm Höhe Brasilien zunächst eine Want. Später kommt der Mast von oben. Mit Not-Rigg rettet er sich zur 2.000 Seemeilen entfernten Insel Ascension, südlich des Äquators. Dort baut er einen neuen Mast und beendet seinen Versuch dann mit der Heimfahrt nach Deutschland.

Vom Pech verfolgt

Im Sommer 2001 macht sich der Berliner Jörg Lehmann mit seiner „Kreuz As Alu“ auf den Weg. Nach 51 Tagen auf See und 3.200 Seemeilen vor Kapstadt treten bei ihm Probleme mit dem Kocher auf, die er nicht behoben bekommt. Er bricht ab und kehrt zurück zu den Kapverdischen Inseln. Doch das Schicksal meint es nicht gut mit Lehmann. Vor São Vicente gerät eine Leine in den Propeller. Sein Boot strandet und schlägt Leck. Nach der Bergung verkauft Lehmann das Boot und reist zurück nach Deutschland.

Mit ähnlichem Ziel, aber bei Weitem nicht so weit, kommt Wolfgang von Pappritz. Zweimal warf der Winsener die Leinen los, zweimal scheiterte er noch in der Nordsee. 2005 kommt er mit seiner Stahlketsch „Tharos“ bis zur holländischen Küste. Dort kollidiert er mit einem Gegenstand im Wasser. Die Antriebswelle wird beschädigt; sein Boot leckt und er kehrt schließlich um. Ein Jahr später folgt der zweite Anlauf, doch auch dieser scheitert, da die Antriebswelle erneut Wasser zieht.

2015 will es der Hamburger Henrik Masekowitz wissen. Er hat bereits Offshore-Erfahrung, gilt als Hoffnungsträger. Mit seiner Class 40 „Croix du Sud“ macht er sich auf den Weg und will die Rekordzeit der Klasse knacken (137 Tage). Doch kurz vor Kapstadt bricht er sich den Fuß; es ist das Aus.

Eine skandalöse Weltumseglung

Im Sommer 2009 startet Bernt Lüchtenborg in Cuxhaven mit dem ehrgeizigen Ziel, die Erde nicht nur einmal, sondern gleich zweimal zu umsegeln – einmal mit, einmal gegen den Wind. Ähnlich wie es Wilfried Erdmann einst gelungen war. Doch anstatt Ruhm zu erlangen, wurde seine Reise zu einem medial orchestrierten Skandal.

Denn Lüchtenborg betrügt. Er führt seine Sponsoren und Fans bezüglich des tatsächlichen Reiseverlaufs in die Irre. In Norderney nimmt er heimlich eine Mitseglerin an Bord und verschweigt weitere Hafenanläufe. Später erleidet er im Pazifik einen Ruderschaden und bricht die Weltumsegelung ab.

Wie sich später herausstellt, wurden erste Anzeichen seines Betrugs bereits wenige Wochen nach dem Start bekannt, als er vor den Kapverden ankerte. Das gesamte Ausmaß kam allerdings erst Monate später ans Licht. Zurück in Deutschland wird er von seinem Hauptsponsor wegen Betrugs verklagt.

Dabei ist Lüchtenborg nicht der Einzige, der durch Täuschung in den medialen Fokus geriet. Schon während des Golden Globe Race 1968/69, das als erstes Nonstop-Solo-Weltumsegelungs-rennen gilt, sorgt der Brite Donald Crowhurst für Aufsehen.

Donald Crowhurst: Ein Opfer öffentlichen Drucks

Im Vorfeld gilt er als sympathischer Außenseiter. Er hat am wenigsten Erfahrung und sein Trimaran, den er eigens für das Rennen baut, wird als technisches Wunderwerk präsentiert. Vieles an Bord gilt als „State of the Art“, doch schon während des Baus explodieren die Kosten – und das Boot wird nicht rechtzeitig fertig. Crowhurst steht vor einem Dilemma: Bricht er das Rennen ab, muss er seinen Sponsoren die Baukosten erstatten. Doch das würde ihn ruinieren.

Unter wachsendem Druck fährt er los – und täuscht seine Weltumsegelung nur vor. Er fälscht Logbücher und funkt falsche Positionen. Statt die Kaps zu runden, kreuzt er im Atlantik umher. Aus seinen Aufzeichnungen geht später hervor, dass Einsamkeit und die Angst, entdeckt zu werden, ihn in den Wahnsinn treiben. Schließlich begeht er mitten im Atlantik Selbstmord.

Lipton: Der beste aller Verlierer

Schmerzhafte Enttäuschung ist unvermeidlicher Bestandteil des Scheiterns. Doch der Umgang damit variiert. Ein Blick in die Geschichte des America’s Cups offenbart zahlreiche Beispiele dafür. So ging der britische Teehändler Sir Thomas Lipton etwa aufgrund seiner Ausdauer und Hartnäckigkeit in die Geschichte ein, selbst nachdem er mehrfach scheiterte.

Zwischen 1899 und 1930 versuchte er fünfmal, den America’s Cup zu gewinnen. Mit seinen Yachten „Shamrock I“ bis „Shamrock V“ unterlag Lipton jedes Mal den amerikanischen Verteidigern, selbst dann, als er mit großem Aufwand, Ehrgeiz und wechselnden Konstrukteuren antrat.

“Scheitern verleiht Tiefe und Bedeutung”

Seine Niederlagen waren so bemerkenswert, dass er als „der beste aller Verlierer“ in die Geschichte einging. Obwohl ihm der sportliche Triumph beim America’s Cup verwehrt blieb, war Lipton in der Segelwelt ein hoch angesehener Sympathieträger. Und ganz ohne Gewinn ging auch er nicht aus dem Rennen: Seine Beharrlichkeit machten die Tee-Marke „Lipton“ in den gesamten USA bekannt.

Tatsächlich verleiht mehrfaches Scheitern einem Rekord sogar Tiefe und Bedeutung – vorausgesetzt, es liegen ernsthafte Versuche zugrunde“, sagt Jochen Rieker. Und auch Sportpsychologin Stolz-Klingenberg sieht im Scheitern mehr als eine Niederlage. „Oft liefert es wertvolle Einblicke, wo Defizite bestanden oder wo andere, die dasselbe Ziel verfolgten, klügere Entscheidungen getroffen haben. Das kann enorm wertvoll sein.“

Patrizio Bertelli: Der Lipton der Neuzeit

Das denkt sich vielleicht auch der italienische Unternehmer Patrizio Bertelli. Als Teamchef von „Luna Rossa Prada Pirelli“ ähnelt seine persönliche Bilanz beim America’s Cup der des Thomas Lipton – sie übertrifft sie sogar. Im Jahr 2024 muss er mit dem Ausscheiden beim Louis Vuitton Cup seine sechste Niederlage hinnehmen. Seinem Ansporn tut das keinen Abbruch: Einen Tag nach dem Aus verkündet er offiziell, dass sein Rennstall auch bei zukünftigen Cups dabei sein wird.

Norbert Sedlacek: Der Unermüdliche

Auch der Österreicher Norbert Sedlacek verkörpert diese Unermüdlichkeit. In den letzten Jahren hatte er immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen. In 2013 will er die Tauglichkeit eines neuen Vulkanfaser-Geleges beweisen und mit der daraus gebauten, 4,90 Meter langen „Fipofix“ über den Atlantik segeln. Doch schon nach wenigen Wochen muss er aufgeben.

Später baut er seine Ambitionen weiter aus. Dieses Mal plant er eine Weltumrundung – nonstop, einhand und zusätzlich um beide Pole. Dafür baut er ein 60-Fuß-Imoca-Derivat namens „Ant Arctic Lab“. Es besteht aus Basaltfasern und biobasiertem Epoxidharz. Doch alle fünf Versuche scheitern. Oft treten technische Probleme oder Materialschäden auf. Manchmal schon nach wenigen Tagen auf See.

Nachhaltige Misserfolge

Dabei ist seine Karriere nicht nur von Rückschlägen gezeichnet, sondern auch von sportlichen Leistungen. 2001 umrundet er als erster Österreicher die Antarktis und 2009 beendet er im zweiten Anlauf erfolgreich die Vendée Globe. Doch zuletzt blieben die Rückschläge hängen. Er selbst sieht es sportlich. Vor seinem letzten Anlauf sagte er:

„Misserfolge sind wichtiger und nachhaltiger als der schnelle Erfolg mit einem nicht ausgereiften Projekt.“

Das Scheitern mit einzuplanen, hält auch Sportpsychologin Stolz-Klingenberg für sinnvoll. Für Athleten sei es wichtig, Zufriedenheit nicht nur darin zu finden, Ziele zu erreichen, sondern auch auf dem Weg dorthin. „Es geht um das Gefühl, etwas richtig gemacht zu haben, worauf man stolz sein kann.“

Wo die Jagd nach Rekorden erst beginnt

Zwar lerne man aus Misserfolgen viel, und könne wertvolle Lehren ziehen, sagt auch Jochen Rieker. Allerdings glaubt er, habe das Grenzen: „Wenn Misserfolge zu früh und zu gehäuft sind, ist das auch ein Zeichen, dass man zu viel gewollt hat.“ Deshalb könnte die Öffentlichkeit vielleicht weniger bereit sein, einem solchen Versuch Beachtung zu schenken.

Bei der Arktis-Umrundung, die die Britin Ella Hibbert unternimmt, dürfte das nicht allzu stark ins Gewicht fallen. Sollte ihr die Umrundung nicht gelingen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Anwärter den Versuch wagt. Denn während andernorts die Grenzen weitgehend ausgereizt sind, hat das Rennen um Rekorde in der Arktis gerade erst begonnen.