Champagnersegeln. Wohl kaum eine andere Wortschöpfung vermag Segler mehr zu entzücken. Allein das eine Wort schafft es, alle kalten Tage und klammen Finger vergessen zu machen, das Segeln stattdessen in seiner komprimierten Schönheit vor unser geistiges Auge treten zu lassen.

Champagnersegeln. Da sehen wir die gesammelten Reize, um die es beim Segeln geht, förmlich vor uns. Die Segel, die mit leichtem Schrick im Wind stehen. Das Boot, das federleicht übers Meer zieht. Blauer Himmel, weiße Wolken. Wir sehen den Rumpf, der geschmeidig durch die Wellen spaziert und seine Schaumbahn in die See treibt – akustisch aufreizend, optisch unschlagbar. Wir sitzen an der Pinne, lehnen am Steuerrad und lauschen diesem leisen Schäumen, das uns umfängt, wenn das Boot mit vier, fünf Knoten dahinzieht. Ein feines Blubbern, das an der Wasserlinie entlangperlt. Das Wasser wird zu einem moussierenden Teppich aufgeworfen, der in Form Millionen feinster Blasen dahinquirlt, um sich Sekunden später wieder in den Farben der See zu verflüchtigen.

Warum sagt man Champagnersegeln?

Berauschend. Ja, genau das ist dieser Zustand, wenn beim Segeln alles stimmt. Wenn Wind, Wasser, Segelschiff und Menschenherz sich zu Momenten unerhörten Glücks zusammenraufen. Und nur eine Vokabel vermag diesen verlockenden Zustand in ein Wort zu gießen. Eben: Champagnersegeln. Doch woher rührt dieser Begriff eigentlich? Wer hat ihn erfunden? Wurzelt das Wort wirklich in jener lautmalerischen Beschreibung, die das Segeln mit dem Genuss edlen Schaumweins gleichsetzt? Lehnt sich der Begriff tatsächlich an jenen leicht zischenden Perlenkranz im Glas an? An jene feine Perlage, wenn das im Champagner gelöste Kohlendioxid ausströmt, sobald wir die Flasche entkorken? Oder dachte der Schöpfer dieses überaus hübschen Worts womöglich eher an die berauschende Wirkung, die sowohl beim perfekten Segeln einsetzt als auch dann, wenn wir ein paar Gläschen intus haben?

Wir werden dieser Frage wohl nie auf den Grund gehen können. Das Wort Champa- gnersegeln ist in keinem Duden, keinem Oxford Dictionary und keinem etymologischen Wörterbuch verzeichnet. Das Wort ist vielmehr ausgemachter Segler-Slang. Ein ausgebuffter Spezialbegriff, den sowieso nur kapiert, wer um die Schönheit des Segelns weiß. Bei derart gehobenem Seemannsvokabular an die Quelle der Sprache vorzudringen, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und so werden wir wahrscheinlich auch nie erfahren, wo das Wort seinen Ursprung hatte und wie es möglicherweise in die Welt kam.

Nach großen Siegen wird Champagner verspritzt

Bekannt sind die Bilder vom America’s Cup und anderen großen Regatten, wenn die Sieger nach dem Rennen die Schampusflaschen gereicht bekommen und die Korken knallen lassen. Man kennt solche Szenen von der Formel 1, von diversen Grand-Prix-Veranstaltungen und auch vom Segeln. Doch dürfte es hier eher um ein opulent arrangiertes Siegestamtam gehen, nicht aber um dem Sport inhärente Qualitäten, die zum Ausdruck gebracht werden. Nein, mit feinem Cuvée um sich spritzende Athleten haben mit dem Kern der Sache wenig zu tun.

Eine weitere kausale Verbindung zwischen Champagner und Segeln ist heute in Form gehobener Sunset-Cruises zu finden. Das edle Getränk wird an Bord einer Yacht gereicht, während die Gäste unter flappenden Segeln Richtung Sonnenuntergang geschippert werden. Eine so kitschige wie klischeebehaftete Angelegenheit, die in den Sphären gediegener Urlaubserlebnisse heute zwischen Palma und Tahiti auf diversen Kähnen zu buchen ist. So etwa auch in Florida, wo das höchst unseemännische Ritual so beworben wird: „Entfliehen Sie dem Alltag in den stillen Gewässern vor Key West auf dieser Champagner-Bootstour bei Sonnenuntergang für Erwachsene. Genießen Sie die Ruhe der Segeltour am späten Nachmittag auf einem komfortablen Katamaran, der auf 14 Passagiere begrenzt ist.“

Nein, daher kann das Wort Champagnersegeln definitiv nicht stammen. Und schon gar nicht seine tiefschürfenden Konnotationen, die mit selig dahinglucksenden Honeymoonern am Bugkorb ungefähr so viel gemein haben wie ein Schiffsrumpf mit einem Betonklotz.

Champagner und Segeln – eine wundersame Liaison

Champagner und Segeln? Nun, es ist eine wahrlich wundersame Liaison, mit der wir es hier zu tun haben. Zumal ordentliche Matrosen sich in der Regel sowieso lieber einen Rum hinter die Binde kippen, als an einem niederprozentigen Schaumwein zu nippen. Viel zu mondän. Viel zu schwach. Viel zu teuer.

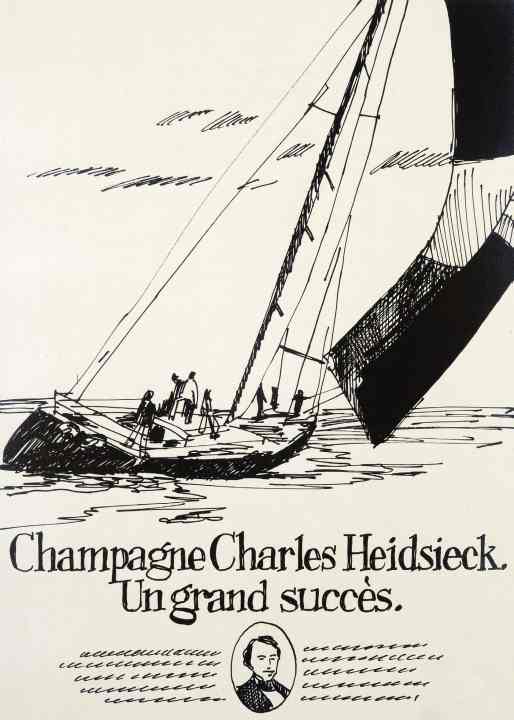

Umso auffälliger stechen in der jüngeren Geschichte des Segelsports einige Yachten hervor, die im Freudentaumel des Sieges nicht nur mit Champagner begossen wurden und die auch nicht nur mit einem Sponsorenlogo im Zeichen des Schaumweins beklebt waren – sondern die höchstselbst den Namen eines solch edlen Getränks trugen. Gemeint sind jene berühmten Segelschiffe, auf deren Rümpfen die Buchstaben „Charles Heidsieck“ zu lesen waren: die Insignien einer der ältesten Champagner-Marken der Welt.

Es begann 1979, als in Frankreich die „Charles Heidsieck I“ vom Stapel lief. In den 1980er Jahren waren es gleich mehrere Yachten, die den Namen „Charles Heidsieck“ trugen und bei berühmten Regatten antraten. 1980 zum Beispiel startete die „Charles Heidsieck II“ beim Transat en Solitaire von Plymouth nach Newport, geskippert von Jean-Claude Parisis. 1981/82 segelte der französische Segelstar Alain Gabbay die „Charles Heidsieck III“ beim Whitbread Race um den Globus, eine über 20 Meter lange Monohull-Yacht, die als innovativstes Schiff des Rennens galt und schon damals beachtliche Durchschnittsgeschwindigkeiten erreichte.

Bei einem Stopp im argentinischen Mar del Plata ist der bärtige Skipper Gabbay mit zerzausten Haaren und in voller Segelmontur zu sehen, er hält eine Kippe zwischen den Fingern und eine Magnum-Flasche Heidsieck-Champagner in Händen, die ihm nach gelungener Atlantikquerung von Konteradmiral Charles Williams überreicht wird. Am Ende erringt die „Charles Heidsieck III“ beim Whitbread-Rennen den zweiten Platz. Noch im selben Jahr wird die Yacht auf den Namen „Champagne Charles“ umgetauft und nimmt an der Route du Rhum teil.

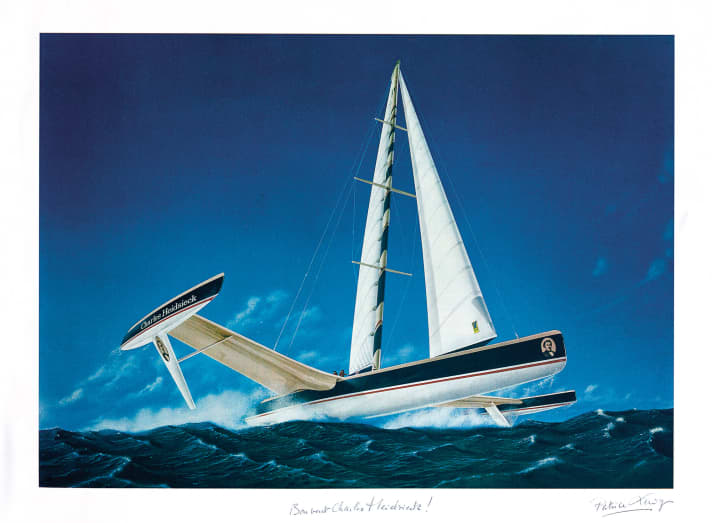

Die „Charles Heidsieck IV“, einst der größte Trimaran der Welt

1984 läuft in Frankreich schließlich die „Charles Heidsieck IV“ vom Stapel, seinerzeit der größte Trimaran der Welt. Ein riesiger Maxi-Foiler, der so breit ausfiel, wie er lang war. Bereits damals hatte man die Idee, ein Segelboot auf Foils „fliegen“ zu lassen – Segelheroen wie Éric Tabarly und Paul Ricard testeten dafür erste Prototypen. Die Werften stiegen in diesen Jahren von Stahl und Aluminium auf leichte und steife Verbundwerkstoffe um, während die Yacht-Designer damit begannen, Rümpfe, Ruder und Unterwasserschiffe mit Computerprogrammen zu modellieren.

Die Yachten fielen immer größer und spezieller aus, so wie auch die von Gilles Vaton entworfene „Charles Heidsieck IV“, die ihrer Zeit damals weit voraus war. Erst sollte das Schiff bei der Regatta Transat en Double von Lorient über den Atlantik auf die Bermudas segeln, dann nahm sich Skipper Alain Gabbay der Yacht an und wollte ihr „fliegen“ beibringen.

Das Schiff war nichts anderes als eine Maschine unter Segeln: 26 Meter lang, 26 Meter breit, 31 Meter Masthöhe, fast 800 Quadratmeter Segelfläche, konstruiert in Carbon-Sandwichbauweise. Doch das Boot – ausgestattet mit Foils, Flügelmast und aufblasbaren Segeln – war noch immer zu schwer. Beim Segeln reagierte es wie ein wildgewordenes Pferd.

Als der Trimaran 1985 zur Route de la Découverte im Golf von Biskaya startet, bricht der Mast und nimmt der Mittelrumpf Schaden. Das Boot wird nach Brest zurückgebracht, und es sollte weitere Millionen kosten, das Segelmonstrum wieder in Schuss zu bringen. Im September 1985 stoppen Alain Gabbay und die bekannte Champagnermarke Heidsieck die Kampagne – denn die Kosten übersteigen alle Budgets. Das gewaltige Boot wird zum Verkauf angeboten. Ohne Erfolg. Auch auf einer Auktion findet es keinen neuen Besitzer. In Frankreich liegt es eine Zeit lang unbeachtet in einem Hafen, wird geplündert. Dann kauft es ein neuer Eigner, überführt den Trimaran ins Mittelmeer und baut ihn für Charterreisen um. Jahre später, 2004, gerät das Schiff in der Karibik in einen Hurrikan und wird beinahe komplett zerstört. Erst 2018 taucht der berüchtigte Trimaran wieder auf: Die Mutter aller Offshore-Foiler liegt verlassen und enthauptet in einem Flussarm der Dominikanischen Republik.

Die “Grain de Sail” belebt den Heidsieck-Mythos neu

Viel Wind um Champagner, könnte man meinen. Wobei es vor allem die Marke „Heidsieck“ war, die im Namen des Segelsports auftrat – und auch weiterhin auftritt. Doch jüngst sind es weder Regatten noch spektakuläre Weltumrundungen, denen man sich im Hause Heidsieck verschreibt. Im Sommer letzten Jahres verließ stattdessen das Segelschiff „Grain de Sail“ den Hafen von Saint-Malo, um von der Bretagne aus New York anzusteuern – an Bord eine Ladung neuester Editionen eines Jubiläumscuvées für den amerikanischen Markt. Und auch dieses Schiff hat eine besondere Geschichte zu erzählen. Die „Grain de Sail“ ist ein hundertprozentiger Frachtsegler: zertifiziert zum Transport von Waren, dabei jedoch emissionsfrei unterwegs, angetrieben lediglich vom Wind.

Die Idee zur „Grain de Sail“ wurde 2010 geboren. Zwei bretonische Zwillinge und Experten in Sachen erneuerbarer Energie wollten Güter über den Atlantik transportieren, dies in Zeiten des Klimawandels jedoch möglichst nachhaltig und ressourcenschonend. Auf dem Weg von Europa nach USA sollte das Schiff Wein von Frankreich nach New York bringen, auf dem Rückweg Kakao und Schokolade aus Kolumbien und Brasilien nach Europa schiffen. Alles unter Segeln.

Nach fast vier Jahren Entwicklung entstand schließlich die „Grain de Sail“: ein 24 Meter langer Aluminiumschoner, der bis zu sechsmal im Jahr den Atlantik quert und jeweils 50 Tonnen Ladung mitnimmt. Die Idee, Waren mit einem alternativen Frachtsegler zu transportieren und Güter zwischen Amerika und Europa hin und her zu segeln, fand Anklang – und im Juni 2022 brachte der Schoner erstmals auch Heidsieck-Champagner in die USA.

Mehr als 300.000 Flaschen Champagner exportierte Charles Heidsieck mit Segelschiffen in die USA

Und damit nähern wir uns endlich jener alten Geschichte, die dem Wort Champagnersegeln wohl am ehesten gerecht wird. Eine historische Reise, von der heute kaum einer mehr weiß, die jedoch in die Annalen des Sports einging: das Segeln betreffend und den Champagner. Denn der 17. Juni 2022 – der Tag, an dem die „Grain de Sail“ mit den französischen Schaumweinflaschen in New York eintraf – markiert den lange verstrichenen Geburtstag jenes Mannes, der das Champagnersegeln im Wortsinn erfand und mit diesem Begriff wohl enger verknüpft ist als sämtliche Skipper nach ihm.

Charles Heidsieck brachte den Champagner nach Amerika

Charles Heidsieck, geboren 1822, war Gründer eines der bekanntesten europäischen Champagnerhäuser, dazu ein Freigeist und Geschäftsmann, den es schon damals in die Ferne zog: unter Segeln über den Atlantik in die Vereinigten Staaten von Amerika.

1851, im Alter von 29 Jahren, hatte Heidsieck bereits einen Champagner nach seinen eigenen Vorstellungen kreiert. Doch der französische Markt, auf dem die Familienmarke bereits etabliert war, schien ihm nicht genug. Der junge Heidsieck wollte die Neue Welt erobern – und seinen Champagner in den Vereinigten Staaten von Amerika verbreiten. Ein ziemlicher kühner Plan.

Zum einen tranken die Amerikaner damals fast ausschließlich Bier und Whisky, wenn es um Alkohol ging – Champagner war dagegen auf der anderen Seite des Großen Teichs quasi unbekannt. Zum anderen lagen 6.000 Kilometer Salzwasser zwischen Frankreich und New York. Doch der Tausendsassa Heidsieck ließ sich weder von fremden Trinkgewohnheiten abschrecken noch vom Atlantik.

“Champagne Charlie” wurde zur Legende

Viel ist von seiner ersten Fahrt nicht bekannt. Doch Heidsieck kaufte sich damals auf einem Segelschiff ein, ließ es mit seinen Champagnerflaschen beladen – und segelte höchstselbst und ziemlich unverfroren los. 4.000 Seemeilen lagen vor ihm, die Frachträume vollgestopft mit dem edlen Tropfen. 1852 segelte er über Halifax weiter an die Ostküste, Kurs New York. Wenn einer das Prädikat des Champagnersegelns verdient hat, dann ohne Frage dieser junge Monsieur Heidsieck.

Und er segelte seinen Schampus nicht nur erfolgreich über den Atlantik, sondern schaffte es auch, das europäische Luxusgetränk in Amerika bekannt zu machen – und bald gut zu verkaufen.

Vier lange und abenteuerliche Schiffsreisen unternahm Heidsieck in den nächsten zehn Jahren, wobei die Firma Heidsieck schon 1857 über 300.000 Flaschen Champagner auf amerikanischem Boden verkaufte. Heidsieck wurde zu einem gern geladenen Gast auf den Empfängen der hohen Gesellschaft, er und sein Champagner zu einem feststehenden Begriff in den USA. Vor allem die High Society reichte ihn und sein Getränk bald mit Vorliebe herum: „Champagne Charlie“ und sein fein mundender Schaumwein wurden zum Aushängeschild. Und dies sicher noch aus einem anderen Grund. Denn dieser Gentleman kam nicht nur mit vollen Flaschen. Er kam übers Meer, unter vollen Segeln.