- Von außen nach innen geplant

- „Kathena nui“ - ein Kompromiss?

- Baut Dübbel & Jesse für den Habenichts?

- Die Zeit wird knapp

- Das Ausbau-Konzept - zweckmäßig

- Die Ausrüstung- einfach und hochwertig

- Die Navigationsmittel - simpel

- „Kathenas“ Charakter : simpel, solide und zuverlässig

- Wilfried hält an Bewährtem fest

- Wilfrieds Credo: Simplifiziere!

- “Kathena” wird nachgebaut

- “Kathena” bekommt einen Motor

- Der Abschied

- Das Buch

Die Geschichte von Wilfried und der Yacht, die mehr geleistet hat als jede andere unter deutscher Flagge, begann mit einer Sehnsucht. Bereits während der drei ersten großen Reisen – seiner Einhand-Weltumseglung 1966 bis 1968, der zweiten Weltumseglung als Hochzeitsreise mit Astrid in den Jahren 1969 bis 1972 und der Südseereise mit Astrid und Kym von 1976 bis 1979 – erkannte Wilfried, was für ein Boot er sich für seine nächsten großen Unternehmungen wünschen würde.

Er hatte Langkieler aus Holz, Stahl und GFK gesegelt, hatte darin Stürme und Flauten erlebt und dreimal die Südsee bereist, das Traumziel vieler Segler. Doch nun reizte ihn ein neues Revier. Eines, das alles andere als warm und paradiesisch sein würde, vielmehr entlegen und stürmisch, einsam und weit, kalt und rau.

Dafür wollte er eine Konstruktion, wie es sie auf dem Markt nicht gab: kein Schiff von der Stange, sondern eines, das für den harten Einsatz in unwirtlichen Seegebieten konstruiert ist. Mehr Arbeitsboot als Yacht, gebaut, um alle Kaps zu umrunden.

Mehr zu Wilfried Erdmann:

Bereits in seinem im Jahr 1983 erschienenen Buch „Der blaue Traum“ schreibt Wilfried: „Heute wünsche ich mir eine Aluminium-Yacht. Einen Mittelkieler mit Skegruder und kleiner Verdrängung. Elf bis zwölf Meter lang und als Kutter getakelt – ich würde die Inneneinrichtung spartanisch halten, zwei ordentlich breite Kojen, ein solider Kartentisch mit bequemem Sitz und Kochecke mit Petroleumkocher genügen – aber wesentliche Mühen und Kosten in die »Rs« stecken: Rumpf, Ruderanlage, Rigg, Reling und Rettungsinsel. Haben diese Dinge mein Vertrauen, kann außer Schiffbruch nicht mehr viel passieren.“

Von außen nach innen geplant

Rückblickend erahnt man, dass Wilfried damals nicht nur Gedankenspiele anstellt. Er hatte schon eine ganz konkrete Vorstellung vom Was und vom Wofür. Was er da beschrieb, war „Kathena nui“ in Person. Die Rettungsinsel sparte er sich auf seiner letzten Fahrt dann aus Gewichtsgründen. Sein Schiff schien ihn überzeugt zu haben, ausreichend sicher zu sein.

Er beschreibt seine Pläne genauer: „Ich plante zunächst eine zwölf Meter lange Slup aus Aluminium. Erstens wollte ich mindestens diese Größe, weil mein Respekt vor den stürmischen antarktischen Breiten riesengroß war. Zweitens wollte ich mit dem Schiff nach der Fahrt Chartertörns und Ausbildungsfahrten machen, um damit unseren Lebensunterhalt zu verdienen.“

Eine Rekordfahrt einhand und nonstop um die Welt sollte der Höhepunkt seiner seglerischen Karriere werden. Als erster Deutscher, wieder einmal. Doch die Mittel für das Projekt und den Bau seiner neuen Yacht waren von Beginn an knapp. „So wurde mein Traumschiff während der Planung Monat für Monat kleiner“, schreibt er, „und wie viele Neubauten ein Kompromiss.“

„Kathena nui“ - ein Kompromiss?

Keinem Segler würde in den Sinn kommen, „Kathena nui“ einen Kompromiss zu nennen. Vor allem nicht in Anbetracht dessen, was das Schiff auf seinen zwei Nonstop-Reisen geleistet hat.

Egal wo Wilfried in den vergangenen Jahren festgemacht hat: Voller Ehrfurcht stand bald eine Traube von Menschen vor „Kathena nui“ – ein Name, den jeder Segler kennt. Mit ihr schuf Wilfried den Archetyp einer Go-anywhere-Yacht.

Im Sommer 2024 jährte sich ihr Stapellauf zum 40. Mal. Am 3. August 1984 wurde „Kathena nui“ nach mehreren Monaten Bauzeit auf Norderney zum ersten Mal zu Wasser gelassen.

Eine Werft für sein Schiff zu finden, hatte sich für Wilfried zunächst als nicht so einfach erwiesen. Ein ganzes Jahr lang besucht er zunächst alle denkbaren Betriebe, spricht mit Spezialisten – und landet schließlich überraschend bei Dübbel & Jesse auf Norderney, damals bekannt für hochpreisige Luxusyachten. „Die bauen nicht für Habenichtse wie mich einen popeligen Rumpf. Die kann ich mir nicht leisten“, sagt Wilfried, bevor er sich überhaupt auf den Weg macht.

Baut Dübbel & Jesse für den Habenichts?

Doch Uwe Dübbel ist nicht nur Bootsbauer, sondern konstruiert in seiner Freizeit auch Yachten, und er hat zufällig einen passenden Entwurf in der Schublade: die Nordsee 34.

„Sie wollen doch ein Schiff mit schönen Linien“, argumentiert der Werftchef, „hässliche deutsche Weltumseglerschiffe gibt es genug.“ Und noch etwas spricht für dieses Boot: Es ist kein Prototyp. Dübbel & Jesse haben bereits ein halbes Dutzend gebaut.

Die Linien gefallen Wilfried. Doch Aufbau, Bug und Spiegel bedürfen seiner Meinung nach einiger Modifikationen, zu denen Dübbel erst nach vielen Diskussionen bereit ist.

In seinem Buch „Die magische Route“ schreibt Wilfried: „Wir gehen ins Büro, das über der Werkstatt liegt, und wollen uns über Änderungen hermachen, die ich mir bei einem eventuellen Bau wünsche. Nach drei Stunden sind wir uns einig: Der Bau wird 10,50 Meter lang und 3,27 Meter breit; als Kutter getakelt, die Rumpfform verändert, der Kiel verlängert, der Bug tiefer gezogen, Spiegel begradigt, Aufbau nur bis zum Mast, innen fünf Aluminiumschotten, zwei davon wasserdicht verschweißt, Eisverstärkung am Bug, dickere Bleche und, und …“

„Kathena nui“ steht. Spätestens am 15. Juni 1984 soll sie schwimmen. Nicht zu früh, wenn man bedenkt, dass Wilfried nur einen leeren Rumpf auf der Werft bestellt, den er selbst noch vor der Abfahrt im Spätsommer ausbauen will.

Die Zeit wird knapp

Als das Boot Mitte Juli immer noch nicht fertig ist, wird Wilfried langsam nervös, muss er doch seinen Abfahrtstermin Ende August unbedingt einhalten, um im Südpolarmeer nicht in die Herbststürme der südlichen Hemisphäre zu geraten.

Noch auf der Werft beginnt er daher mit dem Innenausbau, Astrid und Kym helfen dabei. Einen Teil des Layouts geben bereits die beiden wasserdichten Sektionen vor, die Bug und Heck des Rumpfes gegen den Innenraum abschotten. Eine Vorschiffskabine hat „Kathena nui“ deshalb nicht, stattdessen Lagerraum mit großer Segellast im Bug, nur von oben durch ein wasserdichtes Aluminiumluk zugänglich.

Die Kajüte entwirft Wilfried ebenfalls eher zweckorientiert: zwei Hundekojen, auch als Stauraum nutzbar, eine einfache Pantry in L-Form an Backbord, einen aus heutiger Sicht enorm großen Kartentisch von 110 x 72 Zentimeter an Steuerbord, weil die Admiralty Charts – die Karten, auf denen er rund um die Welt navigieren wird – ungefaltet dieses Maß besitzen.

„Der solide Kartentisch war für mich das Zentrum der Kajüte. Ich benutzte ihn zum Zeichnen, Lesen, Schreiben, Werken – und natürlich zum Navigieren“, erklärt er. Eine gemütliche Sitzecke mit einem Salontisch, wie auf allen anderen Yachten zu finden, sieht er hingegen nicht vor.

Auf solch langen Seestrecken, gerade durch das kalte und raue Südpolarmeer, verbringt man die meiste Zeit unter Deck und versucht, sich irgendwie gegen die bockenden Bewegungen des Bootes zu verkeilen, um Ruhe und Erholung zu finden.

Das Ausbau-Konzept - zweckmäßig

Am besten geht das in der Koje. Deshalb dominieren den Innenraum zwei Seekojen im Salon, dem Ort mit den geringsten Bewegungen.

„Auf eine Toilette legte ich für diese lange Fahrt keinen Wert“, schreibt Wilfried. Eine Pütz erfüllt denselben Zweck und kann nicht verstopfen.

Um die richtigen Abmessungen für alle Bauteile zu finden, hantiert der Skipper wochenlang mit Skizzen. Die Höhe der Kojenbänke (40 Zentimeter), Tiefe der Schapps (40 Zentimeter), Breite der Arbeitsplatte in der Pantry (42 Zentimeter) – es ist ihm wichtig, in allen Dingen die exakten Maße zu finden, weil eine optimal auf ihn zugeschnittene Yacht das Leben auf solch einer langen Seestrecke angenehmer macht.

Nur bei der Stehhöhe verrechnet er sich. „Meine lichte Deckshöhe beträgt nur 1,82 Meter. Leider – gewünscht hätte ich mir 1,84 bis 1,88 Meter. Doch unter dem Salon sitzt der Wassertank, und die Höhe von dessen Flansch wurde nicht bedacht.“

Die Ausrüstung- einfach und hochwertig

Auch bei der Wahl der Ausrüstung entscheidet sich Wilfried immer für die einfache und qualitativ beste Option. Das Rigg ist toppgetakelt, mit Kutterstag, Backstagen und doppeltem Achterstag.

Die Fallen laufen außen am Mast und werden dort auch gesetzt und belegt, weil Umlenkungen Reibung verursachen und das Tauwerk unnötig belasten würden. Das Segeltuch ist schwerer als auf 34-Fuß-Booten üblich, und die Vorsegel fährt Wilfried an Stagreitern, nicht an Rollanlagen.

Als Selbststeueranlage wählt er eine Aries, mit der er auf „Kathena faa“ in der Südsee bereits gute Erfahrungen gesammelt hat. Sie wird auf zwei an den Spiegel geschweißte Rohre gesteckt, die Steuerleinen laufen über je zwei Blöcke direkt auf die schwere Holzpinne. Eine zweite Anlage als Reserve fährt in der Segellast mit.

Das Cockpit ist lang genug, um ausgestreckt liegen zu können, und die Cockpitwanne ist durch das breite Brückendeck klein genug, damit sie selbst bei einer einsteigenden Welle wenig Wasser aufnehmen kann. Läuft die Plicht dennoch voll, sorgen unterarmdicke Lenzrohre für raschen Ablauf.

Statt eines Travellers montiert Wilfried einen stabilen Augbolzen. Einfachheit steht immer im Vordergrund. Was nicht da ist, kann nicht kaputtgehen. Ein Konzept, das sich durch das ganze Schiff zieht.

Das Steckschott ist 18 Millimeter stark und zweiteilig. Auf ein Schiebeluk verzichtet Wilfried komplett, wählt stattdessen ein Aluminium-Klappluk, das er mit dicken Dichtungen versieht und mithilfe einer Großschot-Talje unter Deck sicher verzurren kann, damit das Boot auch beim Kopfstand dicht ist wie eine Tupperdose.

Als einzige Ventilation montiert Wilfried auf dem Deckshaus eine kleine Windhutze ohne Doradekasten, sodass er diese bei rauer See ständig verschlossen halten musste. Man kann sich nur vorstellen, wie schlecht die Luft unter Deck auf den langen Seestrecken im Südpolarmeer in dieser Aluminium-Box gewesen sein muss.

Die Navigationsmittel - simpel

Moderne Technik, die heute vielen Seglern den Weg über die Ozeane so leicht wie nie zuvor macht, war damals noch nicht verfügbar. Wilfrieds Navigationsmittel sind deshalb überaus simpel: Zur Positionsbestimmung schießt er einmal am Tag per Sextant die Sonne, und als einziges technisches Hilfsmittel sowie zum Koppeln der Position zwischen den Sextant-Messungen nutzt er eine mechanische Logge.

An Elektrik hat „Kathena nui“ bei Abfahrt nur eine kleine 12-Volt-Batterie für eine Lampe und zwei Steckdosen am Kartentisch. Zum Lesen und zum Wärmen, ja sogar als Positionslampen nutzt Wilfried Petroleumlampen, wofür er einen Vorrat von 60 Litern in Kanistern an Bord mitführt.

In seinem Ratgeber „Segeln mit Wilfried Erdmann“ schreibt der Solo-Skipper nach seiner ersten Reise: „Ich möchte fast behaupten, ‚Kathena nui‘ ist mein Traumboot. Ich wünsche mir kaum Änderungen. Nur diese: leichtere Segeltücher; einen Mastkorb, damit die Arbeit am Mast ungefährlicher wird; mehr Wölbung im Deck, um den Innenraum bewohnbarer zu machen; Niedergangs-und Vorschiffsluk eine Idee größer sowie einige Zentimeter mehr Stehhöhe in der Kajüte. Und: Käme ich noch einmal zu Geld, wäre ein Teakdeck fällig. Es ist nicht nur leicht zu pflegen, sondern gibt auch ein unheimliches Sicherheitsgefühl bei Nässe.“

„Kathenas“ Charakter : simpel, solide und zuverlässig

Die erste Nonstop-Weltumseglung dauert 271 Tage. Wilfried legt in dieser Zeit insgesamt 30.183 Seemeilen zurück. Das ergibt ein Durchschnitts-Etmal von 111 Seemeilen pro Tag und eine mittlere Geschwindigkeit von 4,64 Knoten über die gesamte Strecke.

Nein, wirklich schnell ist das nicht. Die kurze Wasserlinie setzt dem für diese Route überaus kleinen Boot natürliche Grenzen. Nur Länge läuft. Dabei segelt „Kathena Nui“ für ihre Größe nicht schlecht, und Wilfried gibt sich Mühe, das Boot immer optimal am Laufen zu halten.

Auf dem Deckel eines Schapps über seiner Koje notiert er täglich die gesegelten Meilen untereinander weg. Das beste Etmal loggt er im Südostpassat : 167 Seemeilen. Das schlechteste mit 20 Seemeilen auf Höhe des Äquators. In Sorge um die häufig starken Winde hat Wilfried den Mast damals lieber etwas kürzer bauen lassen, was sich in den Kalmen rächt.

Auf seiner zweiten Nonstop-Weltumseglung sieht die Bilanz deutlich bitterer aus, was dem vielen Gegenwind, den harten Kreuzkursen und der körperlichen Erschöpfung geschuldet ist. Für 31.362 Seemeilen braucht er 343 Tage auf See, was ein Durchschnitts-Etmal von 91 Seemeilen und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 3,8 Knoten ergibt.

Wilfried hält an Bewährtem fest

Eine Tortur, für die man geboren sein muss. Ohne die Leistung schmälern zu wollen, fragten sich damals einige Leser, warum Wilfried zur zweiten Reise noch einmal mit fast genau derselben Ausrüstung aufgebrochen ist.

Natürlich hatte er viele neue Segel und neue Leinen an Bord – aber alles wieder aus einfachem, bewährtem Material: Dacron-Tuche, Polyester-Tauwerk. Dabei hätte er mit Membransegeln, Leinen mit Dyneema-Kern und elektrischem Autopilot fraglos schneller segeln können.

Auch nach der zweiten Nonstop-Weltumseglung 15 Jahre später macht Wilfried einige Verbesserungsmöglichkeiten aus: „Für diese Fahrt wäre folgende ergänzende Ausrüstung von Vorteil gewesen – körperwie meilenmäßig: zwei selbstholende Winschen im Cockpit ; eine selbstholende Winsch am Mast für das Großfall, besonders beim Reffen; Kutterstag mit Rollsegelanlage; Mastkörbe; Windmessanlage für optimalere Kurse; Maststufen bis zur Saling; ein Blister oder ähnliches Vorsegel; Griffleisten rechts und links vom Kochherd.“

Viele Jahre später stellten Fans gar die These auf, dass Wilfried mit adäquater Ausrüstung viele Wochen schneller wieder zu Hause gewesen wäre. Doch vermutlich wäre das gar nicht sein Wunsch gewesen. Er würde sich im Zweifel lieber auf sein altes Rennrad setzen, um noch einmal nach Indien zu radeln, als auf ein modernes Carbonrad oder gar E-Bike.

Denn wenn es darum ginge, schnell und einfach wieder zu Hause zu sein, dann hätte er gar nicht loszusegeln brauchen, weil ein komfortabler Kurs nicht existiert. Die sportliche Leistung war es immer auch, die ihn reizte. Die Herausforderung. Das Durchhalten. Und eben nicht das schnelle Ankommen.

Dabei war Wilfried bis zum Ende niemand, der sich der modernen Technik komplett verschlossen hat. Auf der zweiten Weltumseglung hatte er zumindest einen kleinen Honda-Generator, ein Satellitentelefon und ein GPS-Gerät an Bord.

Wilfrieds Credo: Simplifiziere!

Solche Dinge wählte er jedoch immer mit Bedacht aus. Schon 1983 schrieb er: „Meide es, dein Boot mit Zubehör und Technik vollzustopfen, denn nicht darin liegt der Erfolg und schon gar nicht das Erlebnis einer Segelreise, sondern im Simplifizieren der Dinge. Grundsätzlich: Boot und Zubehör sollen nicht leicht zu handhaben sein, sondern einfach!“

Sein Erfolg gibt ihm recht. Mit dem spartanisch, aber robust ausgestatteten Schiff segelt Wilfried zweimal allein nonstop um die Welt, während andere Projekte schon vor oder kurz nach dem Start scheitern. „Die ,Kathena nui‘ übertraf alle meine Erwartungen, und deshalb habe ich sie auch behalten“, konstatiert der Ausnahmesegler. Das Buch „Die magische Route“ beschließt er auf die Frage nach neuen Plänen mit den Worten: „Augenblicklich bin ich ziellos. ,Kathena nui‘ werde ich behalten – für alle Fälle, denn mit dem Boot kann man alles machen.“

“Kathena” wird nachgebaut

Auch andere Segler interessieren sich für seine Alukonstruktion. Eine Zeit lang gibt es Bestrebungen, den Bootstyp bei einer Werft in der Nähe von Bremen in Kleinserie zu bauen, nicht als Nordsee 34, sondern in der Erdmann-Version mit kurzem Aufbau und Modifikationen.

Zum richtigen Serienbau kommt es nicht, aber eine Handvoll Boote entstehen über die folgenden Jahrzehnte trotzdem. Die Yachtwerft Benjamins in Emden führt das Schiff heute noch in ihrem Portfolio.

Nach Wilfrieds erster Nonstopfahrt wartete das Original treu und geduldig auf der Kuhkoppel hinter dem Haus. Bei Windstille und Sonne suchten sich die Jungtiere Schatten darunter. Zogen Sturmfronten über Schleswig-Holstein, bot es jungen Kühen Schutz, indem sie sich eng aneinander um die Kielflosse drängten. „Ein Bild, das mich mit diesem Schiff begleiten wird“, notiert der stolze Eigner einige Jahre später.

Die vorerst letzte Phase im Leben der „Kathena nui“ beginnt, als Wilfried 75 Jahre alt ist. Endlich trifft er eine Entscheidung, mit der er lange gehadert hat. „Ich will ungern ein Loch in das wasserdichte Schott im Heck schneiden“, hatte er stets argumentiert.

“Kathena” bekommt einen Motor

Aber nun ist es so weit : Das berühmteste motorlose Fahrtenschiff bekommt zu seinem 31. Geburtstag erstmalig eine Maschine. Die Wahl fällt wieder einmal auf Qualität : Ein Yanmar-Diesel mit fester Welle und Drehflügelpropeller soll das Schiff künftig antreiben.

Die Jungfernfahrt der nun für Küstentörns tauglichen Yacht führt Astrid und Wilfried 2016 zunächst hinauf nach Skagen und über Norwegen zu den Inseln der Färöer. Dann weiter nach Schottland und durch den Kaledonischen Kanal. „Kathena Nui“ motort durch die Highlands und über den sagenumwobenen See Loch Ness.

Um das Boot etwas wohnlicher zu machen, hat das Paar einen Klapptisch im Salon aufgebaut. Vier Klampen an Deck vereinfachen das Festmachen. Die Navigation erledigt Astrid überwiegend per iPad. Nur Wilfried bleibt bei seinen Papierseekarten: „Bin halt ein Steinzeitsegler.“

Die Reise rund um die halbe Nordsee dauert 121 Tage. Gut 2400 Seemeilen lässt „Kathena nui“ dabei im Kielwasser. Eine anstrengende Fahrt, für alle. Astrid kämpft mit der Seekrankheit, Wilfried mit dem Altwerden: „Man wird älter und merkt, dass man nicht so agieren kann wie früher. Ein unangenehmer Zustand.“

Das Buch über die Fahrt endet dennoch in Zuversicht : „Wir werden wieder auf brechen. ,Kathena nui‘ verlangt es.“

Zwei Jahre später erlebt das bekannteste deutsche Seglerpaar auf einem 100-Tage-Törn nach Schweden seinen letzten Sommer unter Segeln. Danach wird es mühsam. Im Jahr darauf scheint sich alles gegen die Erdmanns zu verschwören: Erst streikt in Dänemark der Motor, dann das Wetter, dann die Gesundheit. Wilfried kann dennoch nicht loslassen. „Nächstes Jahr versuchen wir es wieder“, resümiert er auf seiner Website. „Oder ,Kathena nui‘ ist verkauft.“ Hat er das wirklich geschrieben? Meint er es so?

„Das kann passieren“, schiebt Wilfried nach. „Mein Schiff ist alt, ich bin älter. Das ist der Grund.“

Vielleicht. Es ist wie eine Prophezeiung. Im Frühjahr 2022 bereitet er sein Boot noch für die neue Saison vor. Über den Winter hat er bereits alle Naturhölzer frisch lackiert : die Pinne, das Fenderbrett, den Spibaum. Der nahe Sommer lässt im mittlerweile 82-Jährigen Vorfreude aufkeimen. Doch er kommt nicht mehr dazu, sein Schiff zu Wasser zu lassen. Eine Krebsdiagnose verändert alles. „Segeln“, verkündet er im August 2022 schweren Herzens seinen Lesern, „müssen wir aufgeben.“

Der Abschied

Seit Wilfrieds Tod im Frühjahr 2023 steht „Kathena nui“ in einer Halle an der Schlei. Viele Fans würden ihr letztes Hemd dafür geben, es zu kaufen. Doch wer könnte Wilfrieds übergroßes Erbe übernehmen? Mit „Kathena Nui“ vielleicht noch einmal nonstop um die Welt segeln?

Viele Segler finden, dass sie in ein Museum gehört. „Die Idee ist nicht neu“, sagte Wilfried zu Lebzeiten. „Doch die infrage kommenden Museen haben gewiss alle kein Interesse und keinen Platz.“

Wie viel sie Wilfried bedeutet hat, lässt sich kaum ermessen. In einem Porträt des Hamburger Filmemachers Jochen Lueg sagte er einmal, neben dem Rumpf stehend: „Das ist meine“, und es klang wie eine späte Liebeserklärung. „Die hat am meisten geleistet. Mit ihr bin ich am längsten gesegelt, vor allem am härtesten.“

Er schlägt zweimal leicht auf das Ruderblatt aus Aluminium, wie um zu sagen: Hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Wilfried dreht sich in die Kamera und sagt : „Sie hat viel für mich getan.“

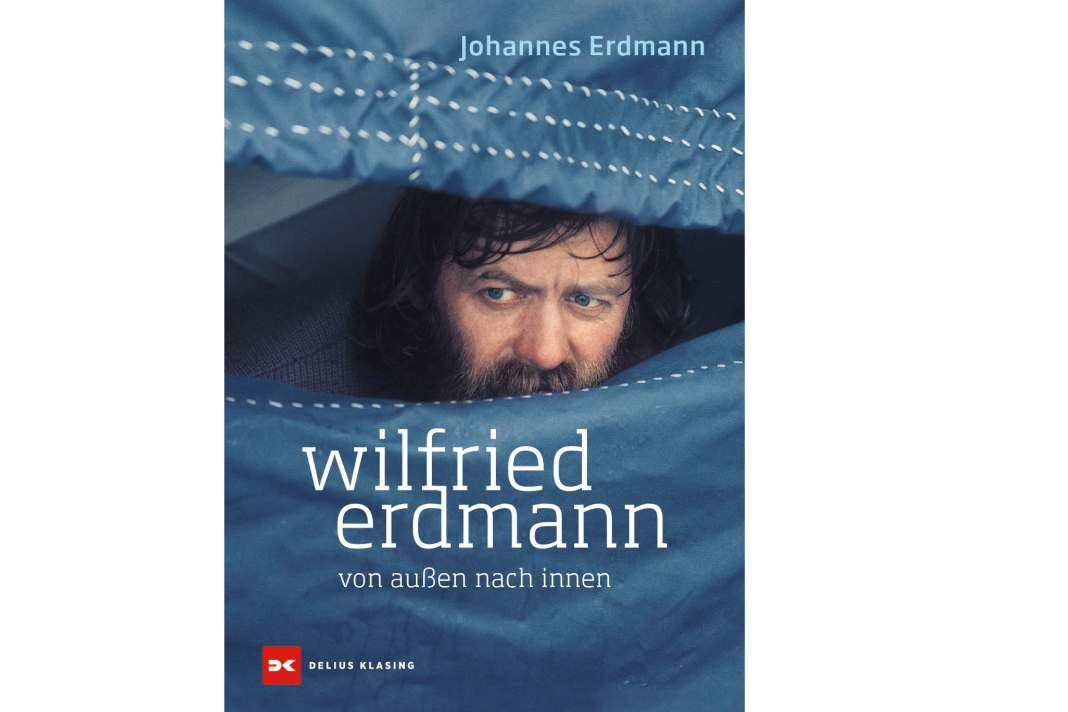

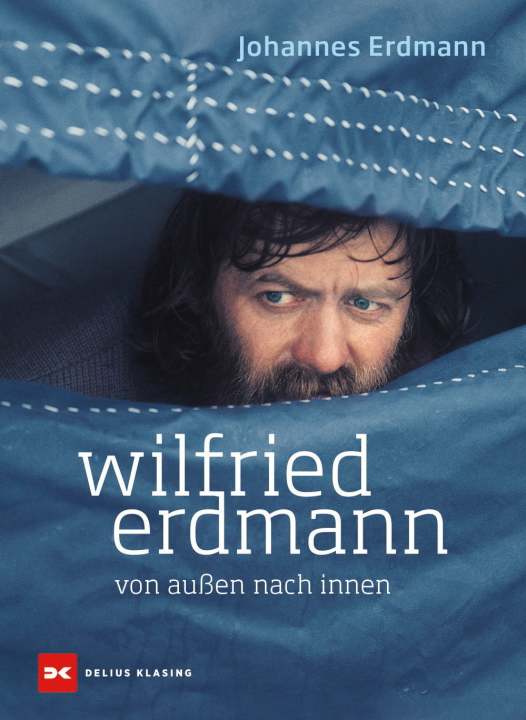

Das Buch

Johannes Erdmann trug Erinnerungen an Deutschlands bekanntesten Fahrtensegler zusammen. Eine Hommage an Wilfried Erdmann. Delius Klasing, 34,90 Euro.