Ozeansegler wissen bis heute davon ein Lied zu singen: „Das Leben an Bord begann sehr eintönig zu werden, denn wir kannten uns alle schon so lange. Wenn einer den Mund aufmachte, wusste der andere schon immer, was da kommen wird.“ Mitten auf dem Atlantik, auf dem Weg von Madeira nach New York, dümpeln Ende August 1923 vier Männer auf einem selbst gebauten Seekreuzer. Seit drei Wochen Sonne, Atlantikschwell, Spinnakerschiften mehr aus Langeweile denn aus Not.

Das Schiff rollt, die Gedanken wandern: „Wir wussten und fühlten, dass man viel an uns dachte“, schreibt der Bregenzer Bootsbauer Franz Plunder später in einem Bericht von der Reise, „und dass vielleicht viele sagten, ‚die sind schon längst erledigt.‘“

Doch das sind sie nicht. Zwar wird das Wasser knapp, und auch die letzten Kartoffeln werden in den nächsten Tagen verzehrt sein. Aber das sind Miseren, welche die wenig glücksverwöhnte Crew auch noch überstehen wird. Denn schließlich sind sie Pioniere: Nie zuvor haben deutsche oder österreichische Sportsegler gemeinsam den Atlantik in Ost-West-Richtung überquert.

Keiner der Segler hat Hochseeerfahrung

An Bord der Ketsch sind mit ihrem Konstrukteur Franz Plunder die Bregenzer Josef Einsle, ein ehemaliger Kapitän, und Fred Jochum. Josef Ledergerber, Segelmeister des Königlich Württembergischen Yacht-Clubs in Friedrichshafen, ist der Deutsche in der Vierer-Crew. Segeln und navigieren können sie alle, Hochseeerfahrung aber hat keiner von ihnen.

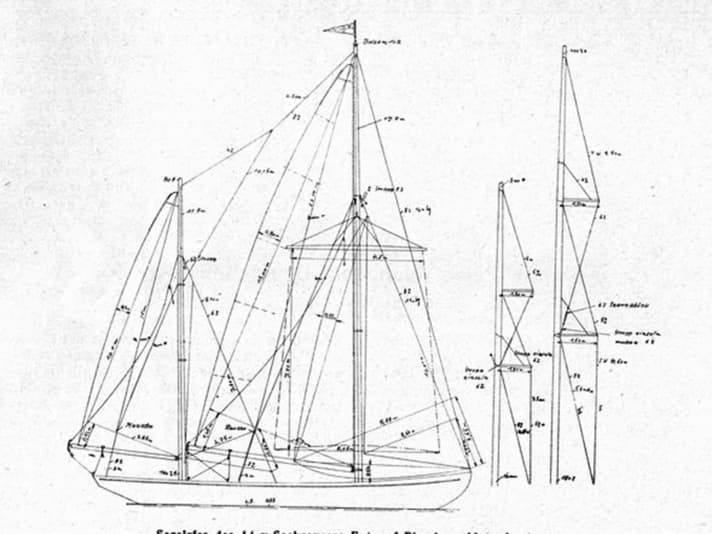

Ihr 14-Meter-Boot mit Eisenbetonkiel und – auch das für damalige Verhältnisse eine Pioniertat – ohne Gaffelsegel, stattdessen hoch getakelt, wie es heute normal ist, heißt „Sowietasgoht V“. Das ist nicht etwa Plattdeutsch, sondern Vorarlberger Dialekt für „So weit es geht“. Den Namen beansprucht die Yacht in pekuniärer Hinsicht zunächst für sich selbst, entpuppt sie sich doch beim Bau als geldverschlingend bis hin zur Mittellosigkeit ihrer Eigner.

Schon als diese im Winter 1922 in einer ungeheizten Bootshalle in Hard an der „Sowietasgoht V“ arbeiten, erweisen sich ihre Finanzen angesichts der schwachen Wirtschaftslage als unzulänglich und unter der Inflation schwindend. Franz Plunder ist erfolgreicher Bootsbauer und Konstrukteur und gemeinsam mit Fred Jochum Werftinhaber. Die beiden verfügen über einen gewissen Bekanntheitsgrad, auch über den Bodensee hinaus.

Die erste Sponsoringkampagne der Segelgeschichte

Diesen zur Finanzierung wagemutiger Segelabenteuer zu nutzen ist heute gang und gäbe. Damals nicht: Plunder und Jochum starten die vermutlich erste Sponsoringkampagne der deutschen und österreichischen Segelgeschichte. Mit einem Modell ihres Bootes gehen sie auf eine Vortrags- und Werbereise nach Deutschland. Fred Jochum richtet wochenlang noch einmal Schlips und Kragen, ehe er hoffnungsfroh an die Türen diverser Yachtclubs und Händler klopft. Franz Plunder nutzt Kontakte nach Hamburg und Berlin und kann dort immerhin einiges Interesse wecken.

Pikant: „Dieses Interesse erhält seine besondere Berechtigung dadurch, dass es ein deutsches Fahrzeug ist und eine deutsche Mannschaft, welche – im Gegensatz zu den bisherigen Überfahrten – diesmal von Europa aus die Reise antreten wollen“, gemeindet ein Artikel in der YACHT im Jahr 1922 Schiff und Crew kurzerhand in Deutschland ein – und wirbt um Unterstützung für das kühne Vorhaben: „Ist es doch gleichzeitig eine Gelegenheit, die Einheit des gesamten deutschen und des ihm angeschlossenen österreichischen Segelsports in aller Welt zum Ausdruck zu bringen.“

Plunder selbst hegt derlei deutschnationale Gedanken nicht. „Viele fragten, warum wir eigentlich diese Fahrt machten. Darauf wusste ich eigentlich nie eine richtige Antwort, denn was soll ich Menschen, die keinen Sinn für Abenteuer und Sport haben, erzählen?“ Die Bilanz der Werbereise fällt vielleicht auch deshalb am Ende eher dürftig aus: Fred Jochum kehrt schwer angeschlagen mit nur noch 45 Kilogramm Gewicht und einem Defizit von 4.000 Mark, aber immerhin mit viel Material nach Hause zurück. Gar nicht alle sponsernden „Wassersportartikelgeschäfte“ kann hingegen Franz Plunder aufzählen, dankt ihnen aber 1923 in einem mehrteiligen Bericht in der YACHT, „weiß ich doch, dass die meisten im Interesse der Sache gaben und nicht aus Reklame“. Auch im heimischen Hard besichtigen Schulkinder neugierig den Bootsbau und machen zu Hause „eine Riesenreklame“, die dazu führt, dass ihre Eltern mit ein wenig Geld und Proviant zu dem Unternehmen beitragen wollen.

“Die ersaufen ja doch!”

Die Anstrengungen der Werbetour sollen erst von ihnen abfallen, als sie Borkumriff querab haben auf ihrem Weg nach Amerika: „Wie schön war es doch eigentlich, so allein zu sein. Keine neugierigen Blicke und Fragen mehr, keine Belehrungen und Besserwissen. Herr Dr. Oertz sagte einmal: ‚Wenn Sie alle guten Ratschläge, die Ihnen gegeben werden, befolgen, so bekommen Sie ein Wunderschiff zusammen, aber Sie werden nie fertig werden‘“, notiert Franz Plunder auf der Reise.

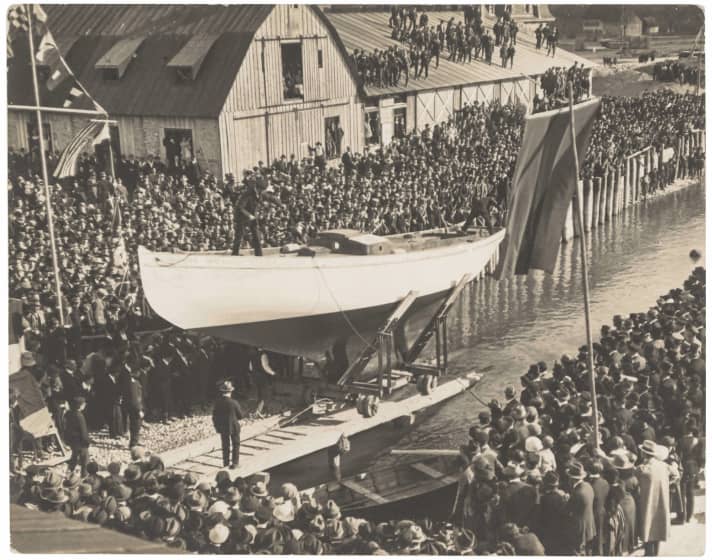

Sie lassen also viele gute Ratschläge beiseite und ignorieren auch manch Oberschlaue, die ihren sicheren Untergang vorhersagen. Dicht gedrängt stehen 12.000 Zuschauer am Hafen, als am 1. April 1923 die „Sowietasgoht V“ in Hard vom Stapel läuft. Eine Frau raunt: „Lass uns die Kerle noch einmal ansehen, sie ersaufen ja doch.“

Für die Crew sind das ferne Sorgen, naheliegender ist die schlichte Existenznot: Sie ist vollkommen pleite. „Es war beängstigend, wie unser Boot bei Appetit war, nichts, aber rein nichts war uns geblieben, aber eines war gut, wir waren für alle Strapazen, die da kommen sollten, gut trainiert.“

Erst macht die Bahn Probleme, dann der Anker

Das müssen sie auch sein, denn schon in Romanshorn verhindert strenges Beamtentum um ein Haar den Bahntransport der Yacht nach Hamburg: Sie ist mit ihren 14 Meter Länge, einer Breite von 3,10 Metern und einem Tiefgang von 1,80 Metern exakt auf die maximale Größe für den Transport auf einem Güterwaggon angepasst – und dennoch um wenige Zentimeter zu breit. Ein Beamter liest eine ellenlange Vorschrift vor – „und der Mann konnte sehr schlecht vorlesen“ –, ehe Plunder den Vorschlag machen kann, die Scheuerleisten abzuschrauben. Eine weitere Transportverzögerung geht mit einem inflationären Preissprung einher: Satte fünf Millionen Mark Frachtkosten werden fällig; sie sollen später von einem wohlwollenden Hamburger ausgelegt werden.

Endlich in der Hansestadt angekommen, werden sie mit Proviant beschenkt und erhalten Kompass und Chronometer als Leihgabe. Zum feierlichen Abschied spielt die Kapelle „Ade, du lieb Heimatland“. Die große Fahrt beginnt am 30. Juni – und endet am selben Tag bei starkem Gegenwind schon 20 Meilen vor Cuxhaven mit einem Ankermanöver. Der unterdimensionierte Motor – Franz Plunder spricht mal von 5, an anderer Stelle von 6 PS – kommt nicht gegenan. Als ebenfalls unterdimensioniert erweist sich die Ankerkette, sie reißt und geht mitsamt dem Grundeisen verloren.

„Es ist eine sehr, sehr schwere Sache, ohne Geld zu reisen, zumal noch mit einer Yacht“, musste Plunder schon anlässlich des teuren Bootstransports feststellen. Nun ist es erneut an der Crew, bei Fremden Ersatz zu erbeten. Sie hat Erfolg.

„Meinungsverschiedenheiten, die bis zur Meuterei ausarten“

Mit derartiger Gunst ist es jedoch weitgehend vorbei, als sie nach einer schweren Kreuz über den stürmischen Ärmelkanal England erreichen. Das Liegegeld in Dover bezahlt noch ein netter Herr, angetan von dem sportlichen Vorhaben. Der Versuch aber, in Southampton schnell noch mit Bootsführungen die Mittel für eine Yachtversicherung einzuwerben, scheitert an ihrer Nationalität. „Wir sollen zu unserem Kaiser gehen und uns dort bedanken, dass wir hier so behandelt werden“, zitiert Plunder einen wenig freundlichen Behördenvertreter.

Die zufällige Bekanntschaft mit zwei österreichischen Dampfer-Stewards bringt immerhin einen Sack Kartoffeln, 90 Liter Benzin, Brot und Butter ein. Auf eine Versicherung müssen sie jedoch verzichten. „Ein Leichtsinn, aber was soll’s, das eiserne Muss ist stärker. Wir können nicht warten, bis der Herbst kommt“, notiert Fred Jochum in seinem Tagebuch und stellt bei der Crew „Meinungsverschiedenheiten, die bis zur Meuterei ausarten“ fest. Sie haben viel riskiert und stehen hoch in der Schuld ihrer Unterstützer. Die Ausstattung mit Material und Proviant richtet sich eher nach Gunst wohlwollender Unterstützer als nach ihrem tatsächlichen Bedarf.

Mit bleigrauem Himmel, garstiger Welle und Wind auf die Nase gibt sich England auch navigatorisch wenig einladend, als die vier ihm am 18. Juli das Heck zeigen. In schwerer See wünschen sie sich, dass der Kahn dreimal so groß wäre und siebenmal so schwer. „Zwei von uns hatten bereits blasse Nasenspitzen und lachten das Wasser ganz verdächtig an.“ Einzig Fred Jochum, den die Crew des besseren Klanges wegen Slocum nennt, zeigt sich als ausreichend seefest, um dauerhaft für den Rest der Reise Dienst in der Pantry zu verrichten.

Geschaukel, Flaute, Langeweile

Am 22. Juli haben sie Lizard Point querab, die offene See liegt vor ihnen. Hier und da bringen Gewitter, plötzliche Böen und hohe Dünung ein wenig Abwechslung, im Wesentlichen aber ist die größte Herausforderung, auf den rollenden Planken die Mittagshöhe zu schießen. Am 1. August erreichen sie Madeira, nachdem sie tagelang „auf gemeinste Weise geschaukelt“ wurden.

Vier Tage Aufenthalt auf der Atlantikinsel bescheren ihnen weiteren Proviant, Benzin und eine ganze Kiste mit Büchern und Zeitschriften, die sich später im Passat als willkommene Lektüre herausstellen sollen. Dass die geplanten 45 bis 50 Reisetage eher knapp bemessen sind, zeichnet sich bereits jetzt ab. Daher werfen sie nach nicht einmal einer Woche auf Madeira die Leinen schon wieder los.

Mit raumem Wind segeln sie die nächsten drei Wochen unter Spinnaker und mit festgezurrter Pinne westwärts; ein kleiner Druck auf die Leine genügt, das Boot auf Kurs zu halten. Sie stochern lange im Nebel der Unkundigen auf der Suche nach günstigem Passatwind, der sie gen Amerika zieht. „Wenn wir doch jetzt schon dort wären, wo es Abend ist“, denkt der Konstrukteur vom Bodensee während der Hundewache und lutscht derweil eine Scheibe Zitrone, um den scheußlichen Geschmack der salzhaltigen Luft im Mund zu vertreiben. Dabei leise fluchend: „Pfui Teufel, wie stinkt doch das Meer.“ Die Zeit wird lang.

„Wieder nichts mit dem lang ersehnten Bier“

Erst 20 Tage später sehen sie in der Ferne zum ersten Mal einen Dampfer: endlich Gelegenheit, eine Nachricht nach Hause zu schicken! Zudem hat sich der Getränkevorrat längst als unpassend erwiesen, mit Wein und reichlich Schnaps, der bei der Hitze keinen Abnehmer findet, dafür keinem einzigen Bier mehr. Der Dampfer jedoch nimmt keine Notiz von dem kleinen, unbeleuchteten Holzboot auf dem weiten Atlantik. Keine Nachrichten und „wieder nichts mit dem lang ersehnten Bier“.

Von einem drei Tage anhaltenden Wirbelsturm werden sie durchgerüttelt. „Ganze Pyramiden und Berge standen auf“, dennoch: Unsicher fühlt sich keiner der vier auch nur eine Sekunde auf der stäbigen Ketsch, von der Plunder stets im Maskulinum spricht und schreibt. Nach dem Sturm erneutes Dümpeln. Besondere Vorkommnisse beschränken sich auf einen Smutje mit einer ölverbrühten Hand und einen Kapitän, dem es nachts gelingt, mit einem zur Harpune umfunktionierten Flaggstock erst einen Fisch und dann, nach längerem Kampf mit dem Tier, die eigene Hand aufzuspießen.

Sie gehen in New York nicht an Land – kein Geld

Am 13. September sehen sie die Lichter von Atlantic City. Sie kreuzen mit Hilfe des Motors in den Ambrose Channel und machen abends um 19 Uhr an der Quarantänestation im Hafen von New York fest. Mit der österreichischen Flagge am Heck. Doch kaum jemand nimmt Notiz von ihnen. Dabei liegen 5.800 Seemeilen und 61 Fahrtage mit Etmalen zwischen zwölf und 162 Seemeilen hinter ihnen. An Land aber gehen sie vorerst nicht – „da wir sowieso kein Geld in der Tasche hatten“.

Die „Sowietasgoht V“ ist weitestgehend unbeschadet, selbst der Eisenzementkiel tadellos. Sie soll mit einem neuen amerikanischen Eigner fortan vor der Küste New Jerseys unter dem Namen „Wikowa“ segeln. Neben dem Boot verkaufen die Atlantiküberquerer auch ihre Geschichten mit Vorträgen, Zeitungsartikeln und einigen Fotos; viele gibt es nicht. Plunder hat sich selbst in Verdacht, einige Platten doppelt, andere dafür gar nicht belichtet zu haben. Immerhin sind sie in der Lage, all ihre Schulden zu bezahlen und Kompass und Chronometer mit einem deutschen Schiff auf die Heimreise zu schicken.

Die vier bleiben in den USA, ihre Wege trennen sich. Plunder findet das rechte Glück nicht in dem Land der großen Träume, er arbeitet als Bildhauer oder Yachtkonstrukteur – nicht immer stimmen seine Erinnerungen mit den Funden der Historiker überein – und wird kurzzeitig auch „New Yorker Korrespondent“ der YACHT. Von dort berichtet er von einem Segeltörn mit einem Architekten an einem Sommertag vor großartiger Kulisse und in fröhlicher Gesellschaft, der er sich nicht zugehörig fühlt: „Denn bis ich nicht wieder mein eigenes Boot unter mir habe, werde ich auch nicht wieder ganz fröhlich sein können. Aber auch das wird wieder kommen. Ich weiß, es ist nicht unerreichbar – wie fast alle Dinge, die man will. Wirklich will. Und ich will …“

Franz Plunder und seine Yachten

Der 1891 in Bregenz geborene Plunder baute schon als Kind Boote, ein Bildhauer-Studium absolvierte er eher zufällig. Seine bootsbauerischen Kenntnisse fußten auf einem mehrwöchigen Werftpraktikum in Hamburg, autodidaktischem Lernen und einer Portion Pioniergeist. In den goldenen Jahren liefen in der Plunder-Werft Boote der 7-bis-8-Meter-Klasse reihenweise vom Stapel, später in Hard auch größere Seekreuzer. Bei seinen Rissen zog er stäbige Zuverlässigkeit stets allzu eleganten Linien vor.

Mit Erfolg. Allein sieben seiner Schiffe nahmen 1921 an der Bodenseewoche teil. Auch Ferdinand Porsche ließ sich einen 45er nach Plunders Plänen bauen – und stieg sogar in den Werftbetrieb ein. Der Name „Sowietasgoht“ wurde zu Plunders Markenzeichen. Nummer V machte ihn berühmt; sie gilt bis heute leider als verschollen.

Markus Barnay, Segler und Kurator des Vorarlberg Museums, bereitet für 2025 eine Ausstellung über Franz Plunder vor. Er hat spannende Details zusammengetragen, von denen er in einem aufgezeichneten Vortrag berichtet, zu sehen unter www.museumsfernsehen.de

Ursula Meer

Redakteurin Panorama und Reise

Ursula Meer ist Redakteurin für Reisen, News und Panorama. Sie schreibt Segler-Porträts, Reportagen von Booten, Küsten & Meer und berichtet über Seenot und Sicherheit an Bord. Die Schönheit der Ostsee und ihrer Landschaften, erfahren auf langen Sommertörns, beschrieb sie im Bildband „Mare Balticum“. Ihr Fokus liegt jedoch auf Gezeitenrevieren, besonders der Nordsee und dem Wattenmeer, ihrem Heimatrevier.