Es ist ein emotionaler Moment. Philippe Carlier, der Eigner – sonst eher ein besonnener Typ, schließlich ist er Jumbo-Jets geflogen –, läuft über das Deck wie ein aufgescheuchtes Eichhörnchen. Die Tochter und Miteignerin verdrückt die eine oder andere Träne. Auf der Kaje hat sich die Werftcrew versammelt. Auch die gestandenen Bootsbauer sind ungewohnt unpragmatisch. Rund zweieinhalb Jahre ist man inklusive Engineering und Bau mit solch einem Projekt befasst. Nun verlässt die Alu-Yacht die Werft. Endgültig.

Ein letztes „Bedankt!“ klingt vom Bug. Zurück kommt der urniederländische Wunsch nach einer „behouden vaart“, einer behüteten Reise. Die Zusammenarbeit mit der Werft war vertrauensvoll, mehr noch: herzlich. Als die Eigner bei einer Baubesprechung erzählen, dass sie eigentlich, typisch belgisch, eine Brauerei gründen wollten, sich dann aber doch für das Schiff samt Charterfirma entschieden hatten, bietet ein Mitarbeiter von K & M an, das Bier nach den Vorgaben der Eigner herzustellen; er betreibt eine kleine Hobbybrauerei in Harlingen. So entsteht das eigene „Qilak“-Bier.

Namensgebung nach eigenem Bier

Als es dann darum geht, die Alu-Yacht vor der Werft zu drehen und gen Harlingen davonzufahren, ist der Eigner und Skipper jedoch gleich wieder professionell: Eine Achterspring, etwas Hilfe vom Wind, und in aller Ruhe wendet das Schwergewicht. Es folgt ein kleiner Schreckmoment: Mit aufgeholtem Kiel und wegen der doppelten Ruder ist einige Fahrt im Schiff gefragt, bis die Drehung vollendet und die Abdrift besiegt ist. Das alles müsse er jetzt ja noch lernen, blickt der Skipper positiv in die Zukunft.

Mehr zum Thema Alu-Yachten:

Auf dem Weg aus dem Hafen erzählt die Tochter und Miteignerin die Vorgeschichte der „Qilak“: „Ich habe eine Weile in Hamble in Südengland gelebt und in einem Pub gearbeitet. Da bin ich mit den Konstrukteuren von Owen Clarke in Kontakt gekommen. Die haben gleich verstanden, was wir mit dem Schiff vorhaben. So hat sich die Zusammenarbeit ergeben.“

Die „Qilak” ist mit kleiner Crew fahrbar

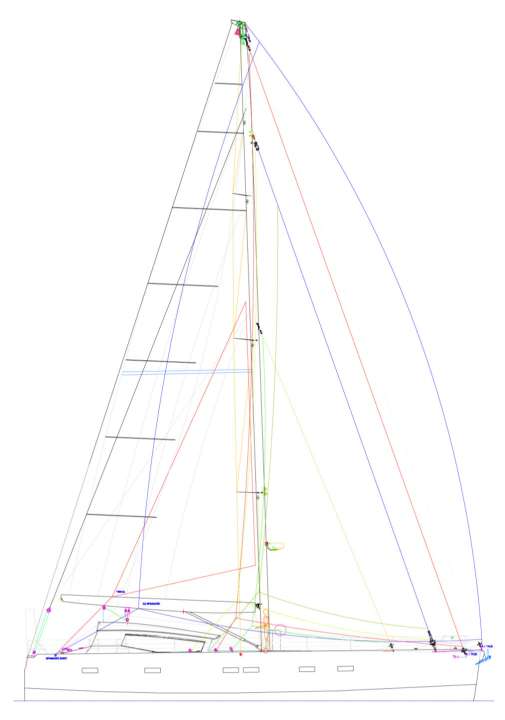

Auf dem IJsselmeer vor Makkum angelangt, sollen zur Übung einige Segelmanöver gefahren werden, bevor das Wattenmeer angesteuert wird. Dazu geht zunächst das Groß hoch. Das 1:2 übersetzte Fall hilft, die 124 Quadratmeter emporzuziehen. North Sails hat ein sehr stabiles Laminat verarbeitet – kein Wunder bei einem Pflichtenheft, in dem Expeditionssegeln in hohen Breiten mit Gästen und ein Schiffsgewicht von 44 Tonnen steht. Entsprechend werden die letzten Meter mit einer der drei Elektrowinschen geholt.

Die Alu-Yacht soll mit kleiner Crew fahrbar sein, da sind solche Hilfen unumgänglich. Der Mast selbst ist mit Rodrigg verstagt. Um die Spanner möglichst nicht lösen oder nachdrehen zu müssen – da dadurch die Gefahr des Festfressens der Gewinde besteht –, lässt sich der Mast mit Hilfe von zwei Hydraulikstempeln und einer dicken Stange, die quer durch den Mast gesteckt wird, einige Zehntel-Millimeter anheben. Dann werden Unterlegplatten unter dem Mast entfernt; das Rigg ist lose und lässt sich legen. Zum Nachtrimmen, falls nötig, werden einfach dickere Platten eingeschoben.

Die Alu-Yacht segelt elegant

Schließlich steht das Segel, die Fock ist schnell ausgerollt, ab geht es an den Wind. Sofort legt das riesige Schiff los. Das Steuergefühl, na ja, es ist immerhin vorhanden. Eine Windkante lässt sich finden. Das ist schon überraschend für so ein Ungetüm. Und am Wind stehen schnell acht oder mehr Knoten auf der Uhr. Da passiert ganz schön was. Der Eigner steht am Bug und schaut hinunter. Er ist zufrieden: Trotz der großen Breite des Stevens schneidet die Alu-Yacht sauber durchs Wasser.

Und obwohl im Mittel 14 Knoten Wind wehen und der Kiel ganz aufgeholt bleiben muss, segelt die Yacht nahezu aufrecht; die große Breite macht es möglich. Natürlich ist die Abdrift entsprechend groß. Der Eigner, ganz Pilot, verlangt nach einer „Crash Tack“, einer Notfallwende, das sei ein „safety drill“, eine Sicherheitsübung. Dabei wird aus voller Fahrt das Schiff über Stag geprügelt. Die Fock steht back, man liegt bei, das Boot stoppt. All das funktioniert bestens. Jedoch treiben wir mit 2,5 Knoten nach Lee.

Der Kiel muss allerdings aufgeholt bleiben, weil die 3,57 Meter Tiefgang einfach zu viel sind für das flache IJsselmeer. Die Konstruktion wiederum erlaubt nur zwei Positionen beim Segeln: ganz oben oder ganz unten.

Trainingsprogramm erfolgreich

Nach einigen weiteren Trainingsmanövern macht sich „Qilak“ schließlich auf gen Harlingen. Dazu ist die Schleuse zum Wattenmeer zu passieren. Die ist zwar neun Meter breit, wirkt aber auf einmal wesentlich schmaler, so massiv fühlt sich der 66-Fußer am Steuer an. Doch auch dieses Manöver gelingt letztlich problemlos.

Auf dem weiteren Weg kommt der Motor zum Einsatz, Zeit also, sich mit dem Inneren dieses außergewöhnlichen Formates zu befassen. Ja, es gibt eine Sauna, einen Raum mit einem Pissoir, die Holzarbeiten in Bambus sind vom Feinsten und passen perfekt zum Charakter des Schiffes. In den Kabinen gibt es höhenverstellbare Etagenbetten, die so entweder als Ablage oder eben als Schlafstätte verwendet werden können. Ein weiteres schönes Detail: der Unterzug der Wanten, der, sehr schiffig, fast durch den Salontisch führt.

Komplizierte Technik an Bord der Alu-Yacht

Doch all das ist nur hübsches Begleitwerk für die Technik an Bord. Die scheint auf den ersten Blick sehr komplex und nicht unbedingt geeignet für den Einsatz fernab jeglicher Zivilisation. Da gibt es Bussysteme für diverse elektrische Verbraucher und die Navigationselektronik, eine Vollausstattung mit allem, was Mastervolt im Angebot hat, und so feine wie anfällige Technik wie beheizte Steuermannsstühle. Prima auf Superyachten, auf einem Segelboot aber vielleicht nicht ganz passend, wo die Wache auch mal mit nassem Ölzeug nach einem Segelcheck an Deck Platz nimmt.

Auf den zweiten Blick aber wird klar, dass an den entscheidenden Stellen sehr solide Technik verbaut wurde. Da wären zunächst die Tanks und deren Kapazitäten, 3,7 Tonnen Wasser, 4.600 Liter Diesel. Die sind offensichtlich auf lange Aufenthalte fernab jeder Tankstelle ausgelegt. Dank Generator und Schwungradgenerator hinter dem Diesel ist auch genug Strom da.

Damit die Maschine immer zuverlässig funktioniert, wurde ein ausgeklügeltes Kraftstoffsystem mit Tagestank und großen Filtern samt Wasserabscheidern installiert. Dass die auch melden, wenn Wasser im Diesel gefunden wird, versteht sich von selbst. Um im Kalten nicht durch Eis in der Kühlwasseransaugung gebremst zu werden, gibt es Kühlflächen in der Außenhaut sowohl für den Antrieb als auch den Generator. Die sind mit Glykol gefüllt und befrieren also nicht.

Technische Überlegungen und Vorteile

Der Auspuff kommt ohne Wasserkühlung aus. Er endet im Geräteträger achtern sehr hoch über der Wasserlinie; Wasserschlag ist damit ausgeschlossen. Leider sitzt der Austritt genau auf Kopfhöhe des Steuermanns – ungünstig bei achterlichem Wind.

Die Welle ist fettgeschmiert. Mitten im Maschinenraum thront eine Presse. Somit ist auch sie vor Frostschäden geschützt; ein wassergeschmiertes System wäre im Eis ein Sicherheitsrisiko, da das Stevenrohr voll Wasser steht und somit einfrieren und platzen könnte.

Dank all dieser Überlegungen ist also sichergestellt, dass der Antrieb funktioniert, Strom immer vorhanden ist und Wasser aus den Tanks kommt. Weiterhin ist das Schiff vom Rumpf her sehr solide gebaut: 25 Millimeter im Kiel- und Ruderbereich, 10 auf der Wasserlinie und 8 darüber sind die Aluplatten dick. Das sollte halten. Somit kann die Yacht auch auf dem aufgeholten Kiel und den Rudern trockenfallen.

Die „Qilak” ist sehr effizient

Eine Besonderheit hält der Antrieb noch bereit: Eingebaut wurde ein sogenannter CPP, das bedeutet Convertible Pitch Propeller. Die Steigung lässt sich also anpassen. Das geschieht durch eine 10 Millimeter starke Stange, die in einem der Länge nach in die 65 Millimeter starke Propellerwelle gebohrten, 12 Millimeter großen Loch bewegt wird.

„So kann die Steigung der jeweiligen Lastsituation angepasst werden, das ist sehr effizient“, weiß Eeuwe Kooi, Inhaber der Bauwerft K&M Yachtbuilders. „Wenn man bei Windstille lange Strecken motoren muss, setzt man den Pitch hoch und kommt mit wenig Drehzahl aus. Geht es mal gegen Wind und Welle, hilft eine kleinere Steigung. Gesteuert wird das Ganze vom Ruderhaus aus, auch anhand der Abgastemperatur der Maschine“, so Kooi weiter. Da die Blätter des Props vorbalanciert sind, gehe die Verstellung ganz leicht vonstatten, notfalls auch manuell im Maschinenraum.

Alu-Yacht mit großen Dieseltanks im Rumpf

Ein weiteres technisches Filetstückchen sind die Dieseltanks. Sie sind nach außen hin doppelwandig ausgeführt und dennoch integraler Bestandteil des Rumpfes. So ist sichergestellt, dass im Falle eines Schadens an der Außenhaut kein Diesel ins Wasser gelangen kann. Das ist im Hinblick auf mögliche zukünftige Befahrensregeln für sensible arktische Gewässer wichtig. Zugleich hilft die doppelwandige Bauweise, die Struktur des Schiffes zu verstärken. „Das war für unsere Schweißer eine echte Herausforderung“, berichtet Kooi.

Weniger eine Herausforderung als eher eine gute Idee sind diverse Standrohre im Schiff. Im Maschinenraum etwa ragt ein solches empor: „Das ist für den Wassermacher, falls wir den noch installieren wollen. Zunächst probieren wir, ob wir mit den Kapazitäten an Bord auch ohne zurechtkommen“, sagt der Eigner. Und die beiden Rohre in der Vorpiek? „Die wurden eingebaut, um Proben zu nehmen, auch unter dem Eis, wenn wir eingefroren sind, um mit einer Kamera zu schauen, wie es unter dem Schiff aussieht und natürlich auch zum Angeln im Eis“, beschreibt der Eigner seinen Plan.

Thema Vorpiek: Die ist nicht nur riesig und von vorn her gesehen das zweite wasserdichte Abteil von insgesamt fünf, sondern auch der Lagerort für die beiden 100 Meter langen Ankerketten. „Qilak“ verfügt über zwei 70 Kilogramm schwere Anker, jeder einzelne solide genug, um das Schiff selbst bei 60 Knoten Wind zu halten. Und davon gibt es, wie gesagt, zwei.

An Bord der „Qilak” wird praktisch gedacht

Der Eigner hat also gern Reserven, womöglich eine Reminiszenz an seine Tätigkeit als Pilot, denn Flugzeuge haben das im Allgemeinen ebenfalls. Der Wunsch nach Redundanz zeigt sich auch im Deckssalon. In den gelangt man aus dem Cockpit der Alu-Yacht durch eine wasserdichte Tür. Die allerdings reicht laut Sportbootrichtlinie CE nicht, um eine Klassifizierung der höchsten Kategorie A (ehemals „Hochsee“) zu vergeben; dafür ist ein 30 Zentimeter hohes Brückendeck nötig. Die Werft löst auch dieses Problem und ersinnt eine Blechplatte, die, wie gefordert, nur mit Werkzeug demontierbar ist. Die Tür lässt sich dann nur noch schlecht schließen, der CE-Norm aber ist Genüge getan. Ob das Blech lange an seiner Stelle verbleibt oder nach der Einzelabnahme in der Backskiste verschwindet, ist nicht bekannt.

Der obere Salon ist zudem mit Wasser ausspülbar. Wenn es einem Besatzungsmitglied mal nicht gut geht, lassen sich die Folgen davon einfach wegspülen; in einem Sumpf wird alles gesammelt und außenbords gepumpt.

Vom Deckshaus ins Schiffsinnere geht es durch eine weitere, deutlich kleinere Tür, eher ein Mannloch. So fungiert dieses als eine Art Schleuse oder Windfang zum Schutz des Interieurs; Wassereinbruch gilt es unter allen Bedingungen zu vermeiden. „Das Deckshaus sollte zunächst ein kalter Unterstand werden, in dem man Wache geht, mit Rohrbänken und ohne Einbauten. Wir konnten den Eigner aber davon überzeugen, den Deckssalon auch zu beheizen, schon wegen der langen Wachen, die dort gehalten werden“, berichtet Eeuwe Kooi.

Robustheit für unruhiges Fahrwasser

Die nach innen geneigte Scheibe vorn am Aufbau sorgt für klare Sicht voraus. Die großen Fensterflächen an den Seiten sind in der Stärke auf enormen Seeschlag ausgelegt. Dennoch gibt es, wie für alle Scheiben, Schlagbleche, wenn es mal so richtig knüppeldicke kommt. Eigentlich möchte man genau das auf solch einem Schiff einmal erleben, zumindest kurz. Auf ihren Reisen wird es der „Qilak“ und ihrer Crew allerdings hoffentlich erspart bleiben.

Denn der Plan, im Jahr etwa 90 Tage für den Sommer im Norden, die Reise gen Süden, den dann dort stattfindenden Sommer und den Rückweg in nördliche Gefilde zu verwenden, bedeutet, zumindest in der Theorie, dass man stets der warmen Jahreszeit folgt. So, wie das auch die Küstenseeschwalbe – nach der die Yacht benannt ist – tut. Ob es die Alu-Yacht mit all seiner Technik schafft, mit dem kleinen, aber schnellen Wandervogel mitzuhalten, muss sich jedoch noch zeigen.

Dieser Artikel erschien zuerst in YACHT 1/2019 und wurde für diese Online-Version überarbeitet.

Technische Daten Alu-Yacht „Qilak”

- Konstrukteur: Owen Clarke

- Gesamtlänge: 20,07 m

- Breite: 6,14 m

- Segelfläche: 248 m²

- Tiefgang: 1,70–3,57 m

- Gewicht: 44 t

- Tankinhalt Diesel: 4600 l

- Tankinhalt Wasser: 3730 l