Seit mehr als drei Wochen werde ich mittags und abends zu Abschiedsessen eingeladen. Es ist an der Zeit, dass das ein Ende findet, ich bekomme langsam einen Bauch. Andererseits kann ich mir so ein paar Reserven anfuttern und habe nicht allzu viel Zeit, um über die sehr lange Strecke nachzudenken, die vor mir liegt.

Am Morgen meiner Abreise stehen etliche Freunde am Kai, um mir eine gute Reise zu wünschen und mir Kuchen, Bonbons oder Sardinenbüchsen zu bringen. Ich bin sehr gerührt. Die „Baluchon“ ist zwar schon voll beladen, dennoch wage ich es nicht, abzulehnen.

Die Ausfahrt aus dem Hafen und der Bucht verläuft gemächlich bei einem leichten Wind. Ich werde von mehreren Schiffen und eine Zeit lang sogar vom Schnellboot der Küstenwache begleitet. Im ersten Moment mache ich mir Sorgen und hoffe, dass die Polizisten mich nicht nach den Bootspapieren fragen und meine Ausrüstung kontrollieren wollen. Aber auch sie machen diesen kleinen Umweg nur, um mir guten Wind zu wünschen.

Nachdem ich die Fahrrinne verlassen habe, bin ich endlich wieder allein. Als ich auf meinem Tablet die Karte öffne, überkommt mich ein Schwindelgefühl. Die Strecke erscheint mir plötzlich unverhältnismäßig lang. Ich frage mich, ob mir mein gesunder Menschenverstand abhandengekommen ist. Warum sonst sollte ich mit einem so kleinen Boot eine solche Entfernung zurücklegen wollen?

Schmerzen und kaputte Batterien machen Quenet das Leben schwer

Zu allem Überfluss verspüre ich einen starken Schmerz in der Brust. In einem Moment hypochondrischen Wahns bilde ich mir ein, dass ich armer Kerl einen Herzinfarkt erleide. Mir ist klar, dass der Aufenthalt in Neukaledonien mehr als herzlich war und die Vorstellung, wieder allein unterwegs zu sein, beängstigend wirken kann. Aber deshalb den Löffel abzugeben ist etwas übertrieben, zumal ich noch jede Menge zu erledigen habe.

Der elektrische Autopilot macht seine Arbeit sehr gewissenhaft, aber hin und wieder geht er in den Standby-Modus. Ich kenne dieses Problem, es ist auf einen nicht ganz sauberen elektrischen Anschluss zurückzuführen. Ich überprüfe die gesamte Leitung, besprühe sie mit Kontaktspray und kratze ein wenig an den Anschlüssen, aber das Problem tritt immer öfter auf. Seltsam!

Daraufhin kontrolliere ich die Batterien, und siehe da, o Schreck! Eine hat gerade mal elf Volt und die andere 11,5 Volt – da kann man nicht gerade von Höchstform sprechen. Die Batterien dürften also nicht so leer sein. Als ich versuche, sie einzeln aufzuladen, stelle ich fest, dass die Elf-Volt-Batterie nicht mehr lädt. Die andere schafft es nach einem ganzen Tag des Aufladens mühsam auf zwölf Volt, um sich dann im Laufe der Nacht wieder langsam zu entleeren, obwohl kein Gerät angeschlossen ist. Kurzum, sie sind kaputt.

Bis zum nächsten Batteriegeschäft sind es noch knapp 6.800 Seemeilen. Einen Moment lang überlege ich, umzukehren und nach Koumac zu fahren, einer kleinen Stadt im Norden Neukaledoniens, die ich in 24 Segelstunden erreichen könnte. Doch allein der Gedanke daran zurückzufahren, widerstrebt mir zutiefst. Nein! Das kommt nicht in Frage. Ich fahre nach Westen, koste es, was es wolle!

Eine selbst gebaute Windsteueranlage namens Bébert

Ich muss mir nur etwas ausdenken, damit die „Baluchon“ sich selbst steuern kann. Fast einen ganzen Tag lang überlege ich, wie ich aus den wenigen Materialien, die ich an Bord habe, eine Art große Windfahne bauen kann, die auf das Ruder einwirkt, wenn das Boot vom Kurs abweicht. Aus einer alten Sperrholzplatte, die ich in einer Mülltonne auf Guadeloupe gefunden und für den Fall eines Lecks unter meiner Matratze aufbewahrt habe, einem Stück PVC-Rohr, mit dem ich meine beiden Spibäume im Fall des Falles zu einem provisorischen Mast verbinden könnte, meinem Bootshaken, den ich durchsäge, und einer großen Plastikspule zum Aufwickeln von Angelschnüren baue ich mir eine Windfahnensteuerung.

O Wunder! Nach dem zweiten Versuch funktioniert die Windfahne perfekt. Ich bin so beeindruckt, dass ich fast eine Stunde lang wie ein hypnotisierter Trottel beobachte, wie diese improvisierte Installation mein Boot perfekt steuert. Natürlich erfordert das ein bisschen Feingefühl beim Spannen der Leinen, und das Segel muss millimetergenau getrimmt sein. Aber das Ganze funktioniert geräuschlos und mit großer Effizienz. Es ist fast magisch! Ich beschließe, die Windfahne „Bébert“ zu taufen (eine Anspielung auf meinen Freund Bébert aus der Bretagne, der ununterbrochen redet und völlig ineffizient ist).

Zufrieden setze ich meinen Weg fort und lasse das AIS von der am wenigsten schwachen Batterie versorgen. Für den Fall, dass ich ein anderes Boot kreuze, habe ich ein batteriebetriebenes Notfall-Navigationslicht. Mein Tablet und meinen E-Reader lade ich direkt am Ausgang eines der Solarpaneele auf. Das dauert zwar viel länger als mit der Batterie, funktioniert aber einwandfrei. Es wäre wirklich zu ärgerlich gewesen, wenn ich wegen dieser Lappalie umgekehrt wäre.

Zwei nicht sehr helle Möwen als Begleitung

Als ich etwa 20 Tage später den Eingang der Torres-Straße zwischen Papua-Neuguinea und Nordaustralien erreiche, ist es vorbei mit dem grauen, trüben Wetter. Der Himmel wird blau und das Meer türkis. Ich nutze die Gelegenheit, um meine Matratze und das Innere des Bootes zu trocknen. Eine gute Woche lang ist das Meer ziemlich bösartig und hinterlistig gewesen. Es hat mir jede Menge Salzwasserduschen beschert, vor allem, wenn ich meinen Kopf aus dem Luk strecken musste, um Bébert einzustellen, was mich kräftig fluchen ließ.

Die Kajüte der „Baluchon“ ist nass, klebrig und salzig. Es stinkt nach Schimmel, Schweiß und verfaultem Fisch, und ich habe keine trockenen Klamotten mehr. Zwei Seevögel, eine Art Möwe und ein etwas kleineres braunes Exemplar, begleiten uns zwei Tage lang. Sie sitzen zu beiden Seiten des Bootes auf den Enden der Spibäume. Es ist ein lustiger Anblick, wie sie bei jeder Rollbewegung mit den Flügeln schlagen und versuchen, das Gleichgewicht zu halten.

Als ich überlege, dass die beiden Vögel nicht sehr helle sein können, denn warum sonst sollten sie sich in derart unbequeme Positionen begeben, wo es doch überall ringsum stabile kleine Inseln gibt, wird mir bewusst, dass ich der letzte Mensch auf Erden bin, der sich ein solches Urteil erlauben darf.

Die Meerenge mit ihren gefährlichen Riffen und heimtückischen Strömungen zeigt sich mir gegenüber sehr nachsichtig; es weht ein mäßiger Wind. Ich habe meine Abreise aus Neukaledonien so gelegt, dass ich bei Vollmond hier ankomme. So kann ich die Riffe und kleinen Inseln in der Nacht gut erkennen.

Selbst die australische Küstenwache ist beeindruckt

Wovor ich mich seit Nouméa am meisten fürchte, ist die Reaktion der Küstenwache in der australischen Zone. Ich habe schon so viele Geschichten über diese berühmte Behörde gehört! Für jemanden wie mich ist es ein wenig beunruhigend, mit so strengen Menschen zu tun zu haben.

Als ich mein erstes Kontrollflugzeug erblicke, kreuze ich bereits seit 24 Stunden durch unzählige Korallenriffe hindurch. Meine Handfunke liegt bereit, außerdem ein Zettel, auf dem ich alles Mögliche notiert habe, was die Beamten interessieren könnte: mein Geburtsdatum, meine Schuhgröße, den Mädchennamen meiner Großmutter und die Farbe meiner Unterhose.

Während ich angespannt warte, räuspere ich mich gründlich. Als der Funkruf kommt, will der sehr höfliche Beamte am anderen Ende lediglich wissen, woher ich komme und wohin ich mit meinem kleinen Gefährt unterwegs bin. Er fragt mich auch nach der Größe meines Bootes, und als ich ihm antworte, höre ich „Wow!“-Rufe und Lachen aus der Flugzeugkabine. Dann wünscht mir der Mann gute Weiterreise auf meinem „incredible Abenteuer“. Als das Gespräch beendet ist und sich das Flugzeug entfernt hat, ist mir ganz flau und ich bin sehr gerührt.

Quenet muss sich dringend ausruhen

Trotz des Schlafmangels und der Müdigkeit passiere ich das Torres-Labyrinth nach und nach ohne größere Probleme, bis ich schließlich dicht an Hammond Island vorbeifahre, das direkt neben der Prince-of-Wales-Insel ganz im Norden Australiens liegt. Eigentlich ist es nicht nötig, dass ich mich der Küste so weit nähere, aber ich will in Reichweite des australischen Mobilfunknetzes kommen, um ein paar Nachrichten zu verschicken. Bingo! Es funktioniert. Ich empfange eine SMS: Mein Telefonanbieter begrüßt mich in Australien.

Ich kreuze drei große Frachter, die im Gänsemarsch hintereinander fahren. Unsere Kurslinien überschneiden sich zwar ein wenig, aber ich habe genug Wind, um manövrieren und ihnen ausweichen zu können. Die Frachter allerdings wirken ein wenig nervös. Zwei von ihnen betätigen wie verrückt ihre Schiffshörner.

Mein Zustand deutet darauf hin, dass ich wirklich erschöpft bin. Ich muss mich in den nächsten Tagen dringend ausruhen und wieder zu Kräften kommen, zumal ich erst ein knappes Viertel der Strecke geschafft habe. Es gelingt mir, etwas auf meiner Facebook-Seite zu posten und ein paar persönliche Nachrichten zu verschicken. Dann checke ich in aller Schnelle meine E-Mails: Nichts Wichtiges, also schalte ich das Telefon wieder aus und nehme erneut Kurs auf Westen.

Müll und schwacher Wind zermürben die Stimmung

Ein paar Stunden später liegt die Meerenge endlich hinter mir. Ich bereite mir eine große Portion gefriergetrocknete Nudeln zu und lege mich dann hin, um ein schönes Nickerchen zu machen. Ich habe den Wecker so eingestellt, dass er 40 Minuten später klingelt, aber vergessen, ihn zu aktivieren. Als ich fast vier Stunden später aufwache, ist helllichter Tag, und ich befinde mich in einer Zone, in der es von Frachtern nur so wimmelt.

Die anschließende Überquerung der Arafura- und der Timorsee, bei der ich immer entlang der nordaustralischen Küste segele, ist ebenso langweilig wie deprimierend. Langweilig, weil der schwache Wind immer von achtern kommt und mich zwingt, im Zickzackkurs und mit der Geschwindigkeit einer Meeresschnecke zu segeln. Deprimierend, weil das Meer praktisch von einem Teppich aus Plastikmüll bedeckt ist. Es ist das erste Mal seit meiner Abreise, dass ich so viel Plastikmüll sehe. Der Mensch ist wirklich ein verfluchter Schmutzfink!

Nach etwa 20 Tagen erreiche ich endlich den Indischen Ozean. Das langsame Tempo macht mich fast wahnsinnig. Kaum 100 Seemeilen hinter dem westlichsten Punkt Australiens dreht der Wind dann endlich auf Südost. Doch es ist kein mädchenhafter Passatwind wie im Pazifik.

100 Seemeilen am Tag in rauer See

Fast den gesamten Rest der Strecke wird der Wind bei 30 oder 35 Knoten bleiben, was für ein Vier-Meter-Boot ganz schön viel ist. Aber ich spüre, dass meine kleine „Baluchon“ in ihrem Element ist und sich freut, gegen das Meer und den Wind anzukämpfen. Mein Tagesschnitt liegt selten unter 100 Seemeilen, obwohl das Meer ziemlich aufgewühlt ist. Manchmal, wenn der Wind nachlässt und der Seegang etwas weniger wird, schaffe ich bis zu 120 Seemeilen am Tag – eine schöne Abwechslung zu meinem miserablen australischen Schnitt.

Um eine Ahnung von den Bedingungen zu bekommen, unter denen ich unterwegs bin, muss man sich nur vorstellen, in einem Bob eine fast 6.000 Kilometer lange schwarze Skipiste hinunterzuschießen, die zuvor von der Artillerie einer hoch motivierten teutonischen Armee unter Dauerbeschuss genommen wurde.

Das winzige Stück Segel fängt an zu zittern wie ein bretonischer Alkoholiker mit Parkinson

Mehrfach am Tag wird die „Baluchon“ von heftigsten Schlägen direkt auf die Matte geschickt. Dann folgt ein kurzer Moment der Stille, bevor sie sich wieder aufrichtet und dem Wind die Stirn bietet. Das winzige Stück Segel fängt an zu zittern wie ein bretonischer Alkoholiker mit Parkinson, was irre Vibrationen im ganzen Boot auslöst. Dann bringt Bébert die „Baluchon“ langsam wieder auf Kurs, und sie nimmt die nächsten Wellen in Angriff.

Essen, schlafen und lesen in der winzigen Kajüte

Es gelingt mir, eine Art sechsten Sinn zu entwickeln: Wenn ich spüre, dass wir gleich wieder eine Ladung abbekommen und uns auf die Seite legen werden, stemme ich die Füße gegen die Decke, damit ich nicht aus meiner Koje geschleudert werde. Alle Gegenstände, die nicht festgezurrt sind, werden bei den Stößen ebenfalls durch die Gegend katapultiert. Mein Schweizer Messer, meine Stirnlampe und meine Lesebrille fliegen mehr als einmal durch die „Weite“ der Kajüte. Ich brauche jedes Mal eine Ewigkeit, um sie in dem wie verrückt rollenden Boot wiederzufinden.

Bestmöglich eingeklemmt in meiner Koje, versuche ich, so gut es geht, weiterhin ein „normales“ Leben zu führen. Ich verbringe meine Zeit damit, zu träumen, zu lesen, kalt zu essen und zu schlafen. Wenn ich genügend Strom für mein Tablet habe, höre ich „La Grange“, mein Lieblingsstück von ZZ Top, in Endlosschleife. Ich finde, dieser gute alte Rock passt perfekt zu den Bedingungen und dem Rhythmus dieser Reise.

Außerdem lese ich noch einmal „Der alte Mann und das Meer“ und stelle mir dieselbe Frage wie damals, als ich es mit elf Jahren zum ersten Mal las: Warum hat der alte Mann, als er sein Messer noch hatte, nicht mehr Stücke aus dem Schwertfisch herausgeschnitten, bevor ihm die Haie alles wegschnappen konnten?

Auch Baudelaire nehme ich mir noch mal vor, versuche es aber diesmal mit lautem Lesen. Ich stehe aufrecht im Luk und bekomme hin und wieder eine Ladung Wasser ins Gesicht. So trage ich die Verse dem Ozean vor, für ein paar fliegende Fische und Seevögel, die sich nicht im Geringsten dafür zu interessieren scheinen.

Nach 77 Tagen ist La Réunion erreicht

Als nach 77 Tagen auf See die Insel La Réunion in Sichtweite kommt, bin ich sehr froh. Ich bin während dieser sehr langen Etappe wirklich über meine Grenzen hinausgegangen und habe viel über mich selbst und das Meer gelernt. Abgesehen von der Batterie-Episode, hatte ich eigentlich keine technischen Probleme. Mit Essen und Trinken war ich gut versorgt, da ich zusätzlich zu den 110 Liter Wasser, die ich zu Beginn an Bord hatte, etwa 30 Liter Regenwasser gesammelt und rund zehn Liter Seewasser mit dem manuellen Entsalzer aufbereitet habe.

Als ich die letzten Seemeilen an der Küste entlangfahre, empfängt mein Handy zum ersten Mal seit 20 Monaten wieder das französische Netz. Ich erhalte eine SMS: „Aktuell: 25 Prozent Rabatt auf Bremsbeläge bei Ihrem Händler.“ Batterie 1 ist endgültig tot, und Batterie 2 zeigt zwischen sieben und acht Volt an.

Ich bewege das Boot mit dem Wriggriemen in den Hafen. Am Kai stehen allerlei Menschen, die gekommen sind, um mich zu begrüßen. Es ist das erste Mal seit Beginn meiner Reise, dass mir das passiert. Jemand schwenkt sogar eine bretonische Flagge. Doch als ich den Steg betrete, gehorchen mir meine Beine kaum noch. Es fällt mir wahnsinnig schwer, geradeaus zu gehen. Das ist mir ein bisschen peinlich. Alle müssen denken, dass ich total betrunken bin und es mit dem Fläschchen Rum, das man mir bei der Abfahrt geschenkt hat, übertrieben habe. Das muss ein ziemlich schlechtes Licht auf die Bretagne werfen!

Sobald die Hafen- und Zollformalitäten erledigt sind, stehen die Leute am Steg Schlange, um mit mir zu reden oder mir etwas zu trinken oder zu essen zu bringen. Nach so langer Zeit allein auf See fühlt sich das komisch an.

Das Buch über die Weltumsegelung

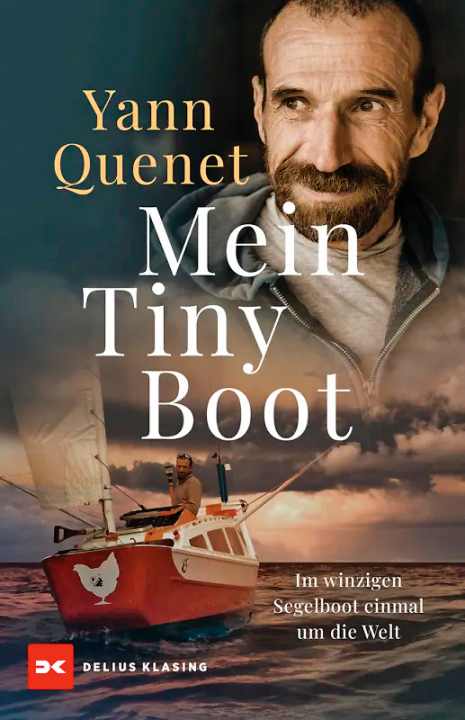

Der französische Einhandsegler Yann Quenet berichtet von seinem außergewöhnlichen Abenteuer mit dem minimalistischen Vier-Meter-Segelboot „Baluchon“ im jetzt erschienenen Buch „Mein Tiny Boot“ auf 215 Seiten mit zahlreichen Fotos und Abbildungen.