- Inspiriert von Wilfried Erdmann und dem Ehepaar Koch

- Eine alternative Lebensform auf See

- Analoge Navigation, keine Nachtwachen auf See

- In der Karibik treffen sie britische Prominenz und Prinzessin Margaret

- Sartre und Camus, The Who und die Stones als Ablenkung

- Das gemeinsame Schreiben der Erlebnisberichte wird zur Grundsatzdebatte über das Erlebte

- Sinnliche Zeit in der Südsee

An einem sonnigen Vormittag im Juli stehen in Hamburg-Blankenese auf einer Terrasse hoch über der Elbe etwa 80 überwiegend junge Menschen mit Cocktails in der Hand. Die Männer tragen karierte Hemden, Schlaghosen und lange Haare. Die Frauen meist Faltenrock oder Kostüm. Sie sind gekommen, um ihre vier Freunde zu verabschieden: Nikolaus Hansen und Heinz Lehmann, beide 21, unzertrennlich seit der Einschulung. Und die Brüder Thommy, 24, und Rainer Habekost, 23, ebenfalls beste Freunde. Die vier wollen noch am gleichen Nachmittag aufbrechen.

Es gibt einen Film von dem Geschehen auf der Terrasse. Er zeigt Gelächter, laute Debatten, dazwischen stille, innige Umarmungen. Aufregung und Anspannung hängen über dem Abschiedsfest.

Zu sehen sind auch die Eltern und deren Bekannte. Viele davon sind skeptisch. Vertane Zeit, so nennen sie das Vorhaben; was soll das bringen, um die Welt zu segeln?

Wer weiß schon, wie weiße Segler in Afrika und Ozeanien empfangen werden?

Obendrein sei es gefährlich. Es ist das Jahr 1973, Kalter Krieg allerorten, zugleich erklären sich von Ozeanien bis Afrika immer mehr Länder für unabhängig – wer weiß schon, wie weiße Segler da jetzt empfangen werden?

Inspiriert von Wilfried Erdmann und dem Ehepaar Koch

Es gibt nur wenige Erfahrungsberichte darüber. Es ist gerade mal sechs Jahre her, dass die Kochs zurückgekehrt sind, das erste deutsche Ehepaar, das um die Welt segelte. Und als vor fünf Jahren Wilfried Erdmann in Helgoland anlegte, nachdem er als erster deutscher Einhandsegler die Erde umrundet hatte, wollte ihm das zunächst niemand glauben. Zu klein das Schiff, zu groß sein Abenteuer.

Die vier Jungs haben die Bücher von den Kochs und Wilfried Erdmann verschlungen, sie sind längst infiziert. Die Zweifel der Erwachsenen bestärken sie in ihrem Plan. Zudem stehen die Eltern von Nikolaus auf ihrer Seite. Die sind selbst Segler und haben die Freunde mehrfach auf Ostsee-Touren mitgenommen.

Für das große Abenteuer stellen sie sogar ein neues Boot zur Verfügung. Eine Carter 33. Die zehn Meter lange GFK-Yacht ist robust und schnell. Auf Wunsch von Vater Hansen, der viel von jugendlicher Tatkraft hält, bekommt das Schiff den Namen „Peter Willemoes“: nach einem 18-jährigen Leutnant der dänischen Marine, der 1801 in der Seeschlacht von Kopenhagen mit 129 Mann Besatzung das Flaggschiff von Admiral Nelson angriff.

Eine alternative Lebensform auf See

Die vier Freunde haben Friedlicheres im Sinn. Sie wollen auf See, dem Zeitgeist entsprechend, „eine alternative Lebensform ausprobieren“. Sie wollen, wie sie später schreiben, als „geschlossene Gemeinschaft funktionieren, in der alle hundertprozentig aufeinander angewiesen und einander ausgeliefert sind“.

Hierarchien, welch Teufelswort, soll es an Bord nicht geben – was voraussetzt, dass sich alle „um die gleichmäßige Aneignung von Fähigkeiten und Fertigkeiten“ bemühen. Zwei Jahre lang haben sie sich ins Zeug gelegt, gemeinsam den Sporthochseeschifferkurs absolviert, alle beherrschen die astronomische Navigation.

Sie haben das Schiff von der Werft in Griechenland nach Hamburg überführt und es im Winterlager fit gemacht für die Weltreise. Sie haben alle einschlägigen internationalen Seehandbücher studiert, außerdem kann jeder spleißen, Segel nähen, den Motor zerlegen und einigermaßen anständig kochen. Sie sind bereit.

„Jungs, haltet die Farben sauber!“, warnt der Mann vom NRV

Am Nachmittag steigt kurz vor der Abfahrt ein Mann mit Goldknöpfen am marineblauen Blazer an Bord, ein Repräsentant des Norddeutschen Regatta Vereins. Er überreicht kleine Geschenke, dann weist er auf den NRV-Stander im Masttopp: „Jungs, haltet die Farben sauber!“ Ein Satz, der während der Reise noch häufig unter Gelächter zitiert wird, vor allem in der Südsee.

Wie lässt sich das zweijährige Abenteuer finanzieren, wenn man als junger Mensch mit Hang zur Unabhängigkeit eigentlich nichts geschenkt bekommen möchte? Für eine Studie des Schifffahrtsmedizinischen Instituts ließ sich die Crew alle drei Tage Blut abnehmen, der Lohn dafür sind Medikamente und Notproviant. Die Bundesmarine hat eine Seenot-Funkboje zur Verfügung gestellt, leihweise, gegen Quittung.

Am lukrativsten erweist sich die Abo-Idee: Am Ende eines großen Vortragsabends ein paar Wochen zuvor kündigen die Jungs an, alle zwei Monate einen Reisebericht per Luftpost zu verschicken. Ihr Angebot heißt: Abonnement für ein Abenteuer. „Dafür kann jeder so viel bezahlen, wie er möchte“, erklären sie.

Einige Freunde geben 20, wohlhabende Erwachsene viele Hundert Deutsche Mark. Insgesamt kommen 6.500 Mark zusammen, eine gewaltige Summe, von der sich die Crew Tauwerk und Sicherheitsausrüstung kauft, Sextant, Chronometer und eine Selbststeueranlage der Marke Windpilot.

Am Achterstag eine geklaute Baustellenlampe

Bei frischem Wind legt das Schiff in Wedel ab, viele Menschen stehen auf dem Steg. Die vier winken kurz, dann setzen sie die Segel. Endlich geht es los. Der weiße Halbtonner gleitet elbabwärts, mit neuen Segeln von Beilken, die Fock mit Stagreitern aus glänzendem Messing, auf der Windfahne der Selbststeueranlage die Deutschlandfarben.

Die gelbe Petroleumlampe, die während der ganzen Reise am Achterstag baumeln wird, liegt unter Deck versteckt. Die Jungs haben die robuste Lampe auf einer Baustelle mitgehen lassen, zur Sicherheit, sie misstrauen elektrischen Positionslampen.

Nach zwei Monaten sind die Kanaren erreicht. Die Freunde lassen sich Zeit, sie wollen ja erst Mitte 1975 zurückkehren zu Studium und Ausbildung. Niemand von ihnen ist bisher in Übersee gewesen.

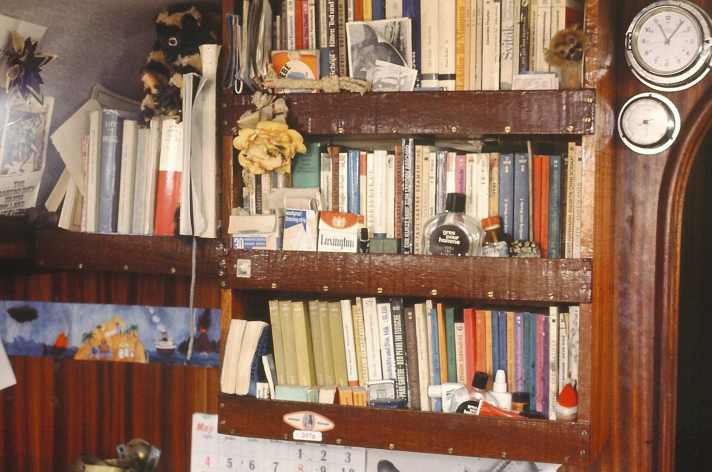

Sie haben wenig Informationen zusammentragen können über all die Länder, Inseln und Städte, die nun vor ihnen liegen. Es gibt ja kein Internet, nur Bücher: alte Reiseberichte, Atlanten und Länderbreviere, Hafenhandbücher, mit Glück ein Merian-Heft über dieses oder jenes Reiseziel.

Exotische Welten auf den Kanaren

Knapp die Hälfte der zwei Jahre wollen sie auf See verbringen. Während der anderen Zeit wollen sie Länder und Kulturen erkunden. Die Reiseberichte der „Peter Willemoes“-Crew werden am Ende 105 eng bedruckte Schreibmaschinenseiten umfassen. Sie machen die Abonnenten der Luftpost mit Welten vertraut, die ihnen völlig fremd sind – und die heute, 50 Jahre später, ebenfalls exotisch anmuten: weil es solche Welten oft gar nicht mehr gibt, auf See nicht und an Land nicht :

„Die kanarische Insel Gomera wird von weniger als 1.000 Fremden im Jahr besucht. Wir ankern im Hafen der Hauptstadt San Sebastián. Das Hafenwasser ist so klar, dass wir überall den Grund sehen können und es großen Spaß macht, direkt vom Schiff aus zu baden. Zu Fuß oder mit dem Autobus starten wir mehrtägige Ausflüge. Wir schnüren unser Bündel, nehmen Taschenmesser mit, Pflaster, Ölsardinen, Betäubungsmittel, Bindfaden und Ölzeug, um auch im Freien schlafen zu können. Wir übernachten an Stränden und werden oft zum Essen eingeladen. Mit einigen Gleichaltrigen gehen wir jagen und fischen. Rainer erlegt mit Taucherbrille und Harpune einen zwölf Kilo schweren Manta, den sogar die Fischer im Hafen bestaunen.“

Einen Monat lang schauen sie sich auf den Kanaren um, dann starten sie in die Karibik. Nach drei Tagen gelangen sie in die Passatzone. Die jungen Hamburger bergen das Großsegel, setzen am Vorstag zwei fest ausgebaumte Passatsegel, stellen die Selbststeueranlage ein, hängen die Schleppangel achteraus und geben sich dem Genuss einer Atlantiküberquerung im warmen Nordostpassat hin. Endlich! Die legendäre Barfußroute ist erreicht, die eigentliche Weltumsegelung beginnt.

Analoge Navigation, keine Nachtwachen auf See

Es gibt keinerlei Verbindung mehr zum Land. In Küstennähe lauschen sie zweimal täglich dem BBC-Wetterbericht, auf hoher See hat ihr Kurzwellengerät keinen Empfang. Sollte sich ein tropischer Wirbelsturm nähern, würden sie es erst mitbekommen, wenn er über sie hereinbricht.

In den siebziger Jahren sind die Wetterphänomene auf See allerdings noch deutlich stabiler, recht verlässlich lässt sich voraussagen, wo der Passat einsetzt und wie weit sich die tückischen Doldrums erstrecken. Die vier haben ihren Kurs entlang der Barfußroute so ausgearbeitet, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit überall auf gutes Segelwetter treffen.

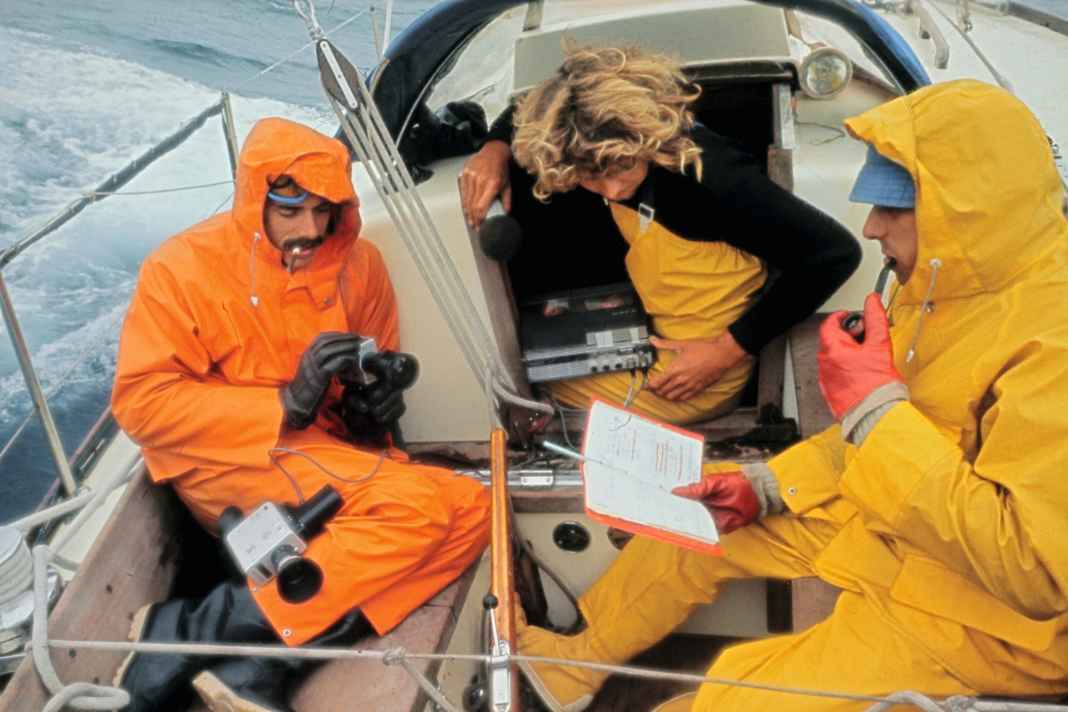

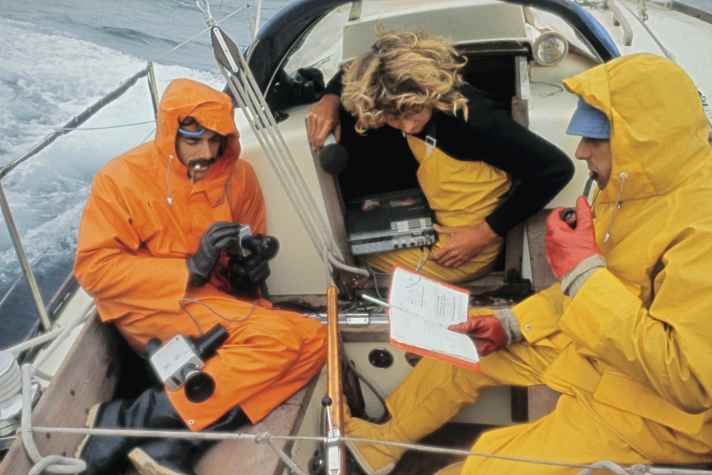

GPS und Kartenplotter: noch nicht erfunden. Zum Navigieren nutzen sie Sextant, Chronometer und nautische Tafeln. Mittags schießen sie zweimal die Sonne, markieren den neuen Standort in der Seekarte und prüfen mit zwei Kursdreiecken und Messingzirkel, ob sie am Kurs etwas ändern müssen. Das ist alles an täglicher Navigation.

An Deck haben sie die Rettungsinsel festgezurrt, am Heckkorb zwei Schwimmwesten aus Schaumstoff und die Seenot-Funkboje. Für Notfälle, in denen sie das Schiff verlassen müssen, haben die Freunde einen Ablaufplan erarbeitet, jeder hat präzise Aufgaben. Es soll ihnen niemand Leichtsinn nachsagen.

Trotzdem legen sich abends alle in die Kojen und schlafen durch bis Sonnenaufgang. Auf Nachtwachen verzichten sie. Der Passat weht beständig, der Windpilot arbeitet brav, und der Atlantik ist ja leer – während der 29 Tage bis Barbados sehen sie nur drei Schiffe am Horizont.

Im Masttopp ist ein großer Radarreflektor befestigt, am Achterstag leuchtet nachts die sturmfeste Petroleumlampe. Die Positionslampen nutzen sie nicht, da die Bordbatterien eigentlich immer leer sind, weil sie den Motor, der im Betrieb die Backskiste verrußt, nur ungern anwerfen. Selbst als während einer einwöchigen Flaute ihr Etmal auf 30 bis 50 Seemeilen schrumpft, lassen sie ihn aus. Sie haben ja Zeit:

„Unser Alltag hat sich eingependelt. Lesen, Tagebuch schreiben, Briefe schreiben, Schach spielen, saubermachen, fischen, kleine Reparaturen, dösen, träumen, schauen, Musik hören. Einfach Zeit haben.

Die beiden Höhepunkte des Tages sind mittags die Standortbestimmung und am späten Nachmittag unsere Hauptmahlzeit, bei der wir uns reihum bekochen. Wir versuchen Spanisch zu lernen. Konzentriert lauschen wir einem Kassettenrekorder, der unaufhörlich Wohnzimmer-Einrichtungen und Familienverhältnisse in spanischer Sprache beschreibt.

Die Sonnenuntergänge genießen wir zusammen im Cockpit. Danach spielen wir Doppelkopf im Schein der Petroleumlampe, oft bei einer Flasche Wein. Bald beginnen wir, uns beim Doppelkopf zu langweilen; wir kennen uns inzwischen so gut, dass wir früh wissen, was die anderen für Karten in der Hand haben.“

In der Karibik treffen sie britische Prominenz und Prinzessin Margaret

In der Karibik laufen die vier Freunde auch die Privatinsel Mustique an, einen exklusiven Rückzugsort britischer Prominenz. Als vor der Insel eine Jolle im Sturm kentert und davonzutreiben droht, bergen sie den Segler; es ist Sir Hugh Fraser, Besitzer des Londoner Kaufhauses Harrods. Der lädt sie als Dank zu einem opulenten Abendessen ein. Dort lernen sie kennen: einen Broadway-Komponisten, ein Londoner Topmodel, den Gesangsstar des Musicals „Jesus Christ Superstar“ – und Prinzessin Margaret, die Schwester der britischen Königin Elisabeth II.

In der Panama-Kanalzone, damals noch US-Territorium, versucht ein CIA-Offizier die Segler als „Assistant CIA-Agents“ anzuwerben, der Trip in die Südsee macht sie interessant für den Geheimdienst. „Wenn ihr Yachten trefft mit Drogen an Bord, schickt uns eine Nachricht. Bei Erfolg bekommt ihr eine Belohnung.“

Die Galapagosinseln, kürzlich zum Nationalpark erklärt, können jetzt nur noch mit spezieller Genehmigung angelaufen werden. Die jungen Deutschen lassen es darauf ankommen – und dürfen trotz fehlender Papiere acht Tage bleiben: Im örtlichen Krankenhaus übersetzen sie die Beipackzettel zahlreicher Medikamentenspenden aus Deutschland ins Englische. Und als der Bischof der Inselgruppe sie zu einem Fest in das neue Humboldt-Gymnasium einlädt, bereichern sie den Abend mit dem „Hamborger Veermaster“ und, auf Drängen, der deutschen Nationalhymne.

Sartre und Camus, The Who und die Stones als Ablenkung

Von Galapagos aus segeln die Hamburger einen Monat lang durch den Pazifik. Ihr Ziel sind die Inseln der Südsee. Sie haben viele Konserven an Bord, außerdem 360 Liter Trinkwasser in Gummitanks. Es hat einen grässlichen Beigeschmack, aber als Tee löscht es den Durst. Nudeln und Reis kochen sie in Meerwasser.

Sie lesen viel. Gemeinsam haben sie eine umfangreiche Bordbibliothek zusammengestellt. Viel gedankenschwere Literatur zeitgenössischer Autoren: Sartre, Camus, Mitscherlich, Lukács.

Lesen bedeutet Privatsphäre, die Chance, für eine Weile die Gruppe zu verlassen, gedanklich ein paar Stunden vor die Tür zu gehen. Auf dem Kassettenrekorder lauschen sie dem Soundtrack ihrer Generation: Cat Stevens, Donovan, The Who, Jimi Hendrix, The Rolling Stones, The Doors.

Sie segeln nahe dem Äquator, es ist brütend heiß, und um sich zu erfrischen, springen sie bei wenig Wind über Bord und lassen sich durchs Wasser ziehen. Oft sitzen sie nackt im Cockpit beisammen, ihre Körper sind tiefbraun, die Haare vom Salzwasser ausgebleicht.

Das gemeinsame Schreiben der Erlebnisberichte wird zur Grundsatzdebatte über das Erlebte

Sie schreiben viel: Tagebücher, Gedanken zur gelesenen Literatur, Hunderte von Briefen. Per Luftpost halten sie Kontakt nach Hause. In den größeren Hafenstädten gehen sie sofort zum Hauptpostamt, um Briefe abzuholen. Vor der Abfahrt hatten sie an ihre Freunde eine Liste mit 17 Ortsnamen verschickt, dorthin sollten die Grüße gesandt werden, postlagernd.

Telefonate sind ja unbezahlbar, dafür funktioniert das Poste-restante-System gut – wichtig auch für Heinz, der an Bord fotografiert und filmt und dank der Briefe erfährt, ob auf den Rollen, die er vor vielen Wochen zum Entwickeln nach Hause geschickt hat, überhaupt etwas zu sehen ist.

Die Berichte an die knapp 100 Abonnenten verfassen sie im Kollektiv, natürlich. Über jeden Satz diskutieren sie endlos, oft sind es Grundsatzdebatten über das Erlebte, bei denen es auch um Wahrnehmung, Ego und Empfindlichkeit geht. Heinz schreibt alles auf, später diktiert er es Nikolaus, der auf einer roten Olivetti-Schreibmaschine die Berichte tippt.

Sinnliche Zeit in der Südsee

Sieben Monate nach dem Beginn der Reise erreicht die „Peter Willemoes“ die Südsee. Die Freunde haben sich nicht zerstritten, niemand bekam einen Bordkoller, niemand wurde krank, nirgendwo sind sie auf Grund gelaufen, mit Hilfe von Sextant und Funkpeiler haben sie jede Insel und jeden Hafen auf Anhieb gefunden. Die jungen Männer sind entspannt und bereit für die Südsee. Vier Monate verbringen sie auf den Inseln. Es wird die sinnlichste Zeit ihrer Weltreise:

„Es gibt nicht viele Weltumsegler in der Südsee, schon gar nicht aus Deutschland. Wir finden schnell Kontakt, zuerst zu Europäern. Meist gibt es irgendwo einen Expat-Club mit Poolbillard und kaltem Bier. Wir sitzen zusammen und irgendwann fragen wir, ob es hier einen Waschsalon gibt. Meist sagt dann eine Frau, dass wir die Wäsche auch zu ihr nach Hause bringen können. Und schon beginnt eine Kette privater Einladungen.

Die meiste Zeit verbringen wir auf Tahiti und Moorea, insgesamt sechs Wochen. Zwischendurch besuchen uns Freundinnen aus Hamburg. Ihre Erzählungen zu Hause könnten der Grund sein, dass eigentlich alle Briefe, die uns bald darauf erreichen, voll eigenartiger Andeutungen sind über unser angebliches Treiben in Französisch-Polynesien, von dem man auf Verfall und Verlotterung auf der ,Peter Willemoes‘ schloss.“

In der Timorsee nördlich von Australien durchqueren sie große Schwärme von Thunfischen, Scharen von Vögeln kreisen darüber. Mitunter passiert die Yacht kleine braune Hügel, es sind die Panzer riesiger See-Schildkröten. Die Segler sehen meterlange Seeschlangen, einmal folgt ein Manta stundenlang der Yacht, flügelschlagend gleitet er durch das glasklare Wasser.

Treffen mit Eric und Susan Hiscock auf Cocos Island

Nur wenige Hundert Menschen leben auf Cocos Island, einem Atoll in den Weiten des Indischen Ozeans, mehr als 2.000 Kilometer von Australien entfernt. Die „Peter Willemoes“ erreicht das Atoll tief in der Nacht. Vorsichtig tastet sich die Besatzung durch die Passage in die unbefeuerte Lagune, im Mondschein hebt sich jeder Korallenkopf vom weiß leuchtenden Sandboden ab.

Die Segler ankern im spiegelglatten Wasser nahe dem Atollring – und hören, wie auf der anderen Seite des Inselstreifens der aufgewühlte Ozean ans Ufer schäumt. Geschützter lässt es sich nicht ankern.

Am nächsten Morgen rudert ein älteres Paar mit seinem Dingi längsseits und begrüßt die Hamburger nach englischer Yachtetikette, es sind Eric und Susan Hiscock, die wohl berühmtesten Vorbilder aller Weltumsegler.

Über Mauritius und Madagaskar erreichen sie Südafrika. 61 Tage bleiben sie dort, es ist ihr längster Aufenthalt. Was vor allem daran liegt, dass sie sich verliebt haben, alle vier. Jeder verbringt viel Zeit mit der Freundin, ohne die anderen, und der Gedanke kommt auf: Warum nicht einfach bleiben?

Sie wollen die Reise auf jeden Fall zu Ende bringen

Treffen sie sich zwischendurch, spricht allerdings niemand die Möglichkeit ernsthaft an. Seit anderthalb Jahren sind sie gemeinsam unterwegs, die meiste Zeit auf engstem Raum, nichts konnte sie trennen – und das soll jetzt auseinanderbrechen?

Hinzu kommt: Sie sind fast um die Erde herum, sie wollen das zu Ende bringen und nicht vorzeitig abbrechen. Sie haben genug Segler getroffen, die in irgendwelchen Häfen hängen geblieben sind, die Freunde empfinden das als Scheitern.

Ende Januar 1975 brechen sie in Kapstadt auf, sie rechnen mit 70 Segeltagen bis Hamburg. Erstmals haben sie das Gefühl, auf einer Rückreise zu sein. Im Südatlantik erwischt sie ein schwerer Sturm. Vier Tage lang bleibt der Niedergang verschlossen, der Rudergänger kauert im Cockpit, wo regelmäßig Brecher von achtern einsteigen, die anderen verkeilen sich unter Deck.

In wütender See wächst die Gruppe wieder zusammen. Zwei Monate später kreuzen sie nördlich des Äquators den Kurs, auf dem sie 1973 auf dem Weg in die Karibik waren. Sie haben die Welt umsegelt.

„Als wir die Azoren verlassen, wird es brutal kalt. Wer am Ruder sitzt, muss mehrere Pullover tragen, darüber dieses grauenhaft steife Ölzeug, man schwitzt sich tot darunter, zugleich lässt es immer an mehreren Stellen Wasser durch. Die Wanten machen uns Sorgen, bei dem harten Wind brechen mehrere Kardeele. Auch den Segeln merkt man die Weltreise an, zweimal reißt das Großsegel ein.

Wir haben einfach keine Lust mehr aufeinander.”

Wir reden kaum noch miteinander. Wir haben uns auf 24-Stunden-Wachen geeinigt, immer zu zweit, was den Vorteil hat, dass man jeden zweiten Tag komplett frei hat und sich schweigsam in seine warme Koje zurückziehen kann. Richtig unterhalten tun wir uns nur noch beim Wachwechsel und beim Mittagessen. Es ist nicht so, dass wir zerstritten wären. Wir haben nur einfach keine Lust mehr aufeinander, wollen uns nicht mehr begegnen – was auf einem kleinen Schiff schwierig ist.“

Niemand schaut bei ihrer Ankunft zu

In der Deutschen Bucht passieren die vier Hamburger Segler das vertraute Feuerschiff Elbe 1. In der Elbmündung hissen sie etwa 20 Gastlandflaggen bis hinauf zur Saling. Doch niemand schaut zu, als sie im Mai 1975 kurz nach Mitternacht im Hafen von Wedel festmachen.

Sie haben es tatsächlich geschafft. Einmal um die Welt, 330 Tage auf See und 349 an Land. Im Gepäck Erfahrungen, die jeder Weltumsegler macht und die ihn sein Leben lang begleiten. Aber auch solche, die sich heute nicht mehr machen lassen.

Text: Andreas Wolfers