Antrieb: Elektrisch, Hybrid oder Diesel? Die Vor- und Nachteile auf Yachten

Alexander Worms

· 01.08.2023

Wie so oft kommt es darauf an: Die Frage nach dem idealen Antriebskonzept für eine Segelyacht ist nicht ohne Weiteres zu beantworten. Logisch, denn eine große, schwere Blauwasseryacht, womöglich noch als Langkieler, ist eben kein Daysailer auf einem See im Binnenland. Und im Spektrum zwischen diesen beiden Extremen liegt das eigene Nutzungsprofil der Yacht und damit auch das dazu passende perfekte Antriebskonzept.

Die Antriebssysteme im Überblick

Auf der einen Seite der klassische Diesel, der heutzutage zuverlässig funktioniert, wenn er gut gewartet wird, aber eben Lärm im Gepäck hat und Abgase. Andererseits der vollelektrische Antrieb, superleise, geruchs- und emissionsfrei, zumindest unmittelbar an Bord, der seinerseits wiederum Probleme mit der Ladeinfrastruktur in den Häfen mit sich bringt.

In der Mitte zwischen diesen beiden Polen liegt der Hybridantrieb. Er verfügt als Vortriebsquelle über einen Elektromotor mitsamt Batteriebank und zusätzlich über eine Möglichkeit, an Bord aus einem Energieträger Strom zu erzeugen. Im einfachsten Fall ist das ein Dieselgenerator, denkbar wäre aber auch eine Brennstoffzelle.

Aus diesen drei Systemen – rein elektrisch, Hybrid und Diesel – gilt es derzeit zu wählen. Abgesehen natürlich von den Segeln, die ja – zumindest dem Namen nach – der Hauptantrieb einer Segelyacht sein sollten. Doch was macht die Konzepte aus? Und: Welche Vor- und Nachteile haben sie?

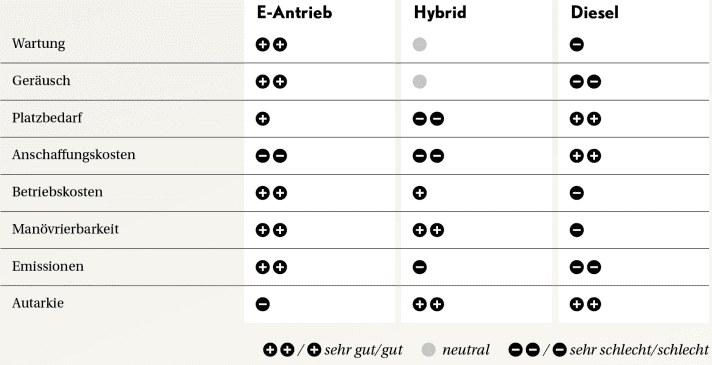

Die Vor- und Nachteile der Antriebsarten

Natürlich gibt es neben den harten Fakten zum Thema Antrieb an Bord eine ganze Menge Meinungen, denn der eine mag sein E-Auto und will auch auf dem Wasser geräuschlos motoren, die andere findet das sonore Summen des Diesels beruhigend.

Negative Einflüsse auf die Umwelt sieht der eine im Abbau der Rohstoffe für die Akkus, der andere im Verbrennen fossiler Energieträger. Doch was haben die verschiedenen Antriebe jenseits ideologischer Erwägungen zu bieten?

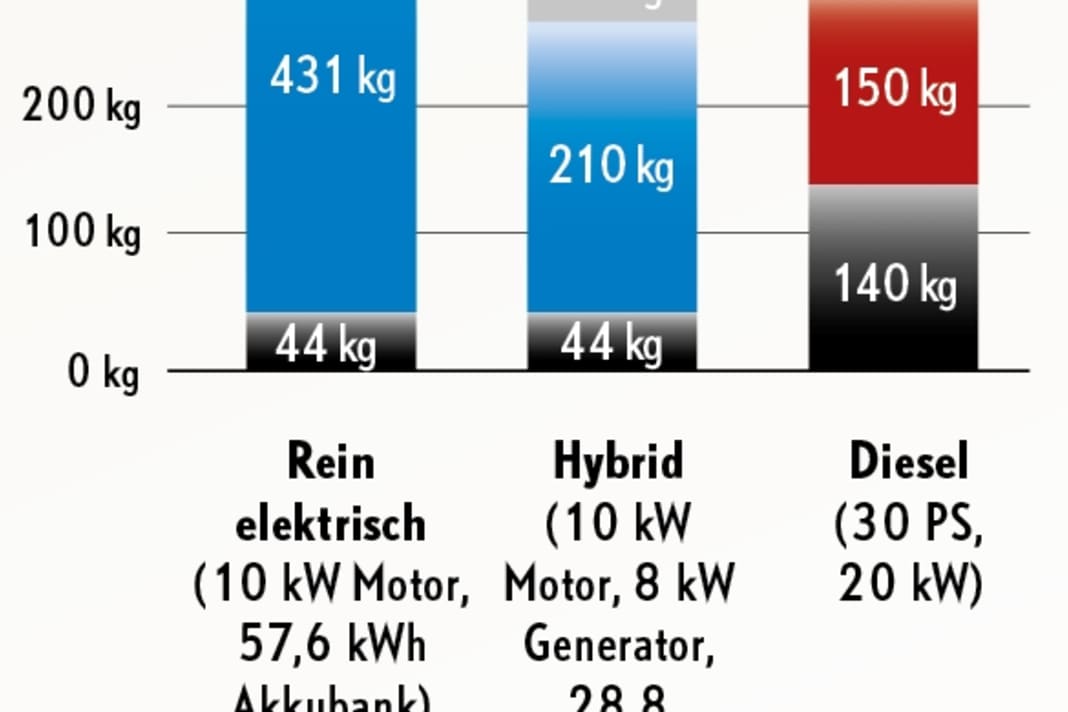

In den Beispielrechnungen für den Vergleich sind wir von einer 4,5 Tonnen schweren Yacht ausgegangen. Das Schiff sollte rund 50 Meilen motoren können. Das ist natürlich sehr viel für ein Boot mit E-Antrieb, doch kann das im Urlaub durchaus mal erforderlich sein. Ebenfalls ist eine Passage des NOK so möglich. Wenn die persönliche gewünschte elektrische Reichweite kleiner ist, verändern sich selbstverständlich Preise und Gewichte zugunsten des E-Antriebes.

Der Elektro-Antrieb

Für den E-Motor bedeutet das in unserem Beispiel, dass er 10 kW Leistung haben muss. „Wir rechnen für Schiffe auf See mit etwa 2,5 kW pro Tonne. So hat man genügend Reserven, wenn es gegen Wind und Welle geht“, erklärt Marcel Schwarzenberg-Unruh von Fischer Panda. Die Paderborner liefern neben Generatoren schon seit Jahrzehnten auch E-Motoren für den Antrieb von Booten. „Wir haben gerade eine Vindö 40 ausgerüstet mit einem System. Der Motor nimmt bei einer Marschfahrt von 5 Knoten 5 kW aus den Akkus. Interessant: Bei drei Knoten sind es schon nur 800 Watt“, so der Experte weiter. Berücksichtigt man 15 Prozent Reserve, so muss die Akkubank in diesem Fall, bei 5 Knoten, 57,5 kWh groß sein. Das ist schwer und teuer. Wie gesagt, wer mit weniger Reichweite leben kann, der spart Geld und Gewicht.

E-Antrieb: Reichweite bedeutet Gewicht

Die Kilowattstunde Akkukapazität kostet in unserem Beispiel noch rund 1.000 Euro. Das ist ohne Zweifel viel. „Die Akkus sind zertifiziert und getestet und damit sicher. Natürlich bekommt man eine Kilowattstunde auf dem freien Markt auch für 200 Euro. Da sind die Batteriemanagementsysteme oft nicht inbegriffen oder von zweifelhafter Qualität. Die Versicherungen tun sich nach unserer Erfahrung dann schwer damit, das abzudecken“, so Schwarzenberg-Unruh. Ein Blick ins Internet ergibt schnell, dass 300 bis 400 Euro für 100 Amperestunden bei 12 Volt durchaus üblich sind. Allerdings gilt es hierbei zu beachten, dass nicht alle Akkus genügend Strom für einen Antrieb liefern können, manche sich nicht parallel oder in Serie schalten lassen oder nur innerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs funktionieren.

Wer sich all diesen Überlegungen nicht aussetzen mag, kauft im Paket auf den Motor abgestimmt und zahlt letztlich dafür. Daher wurden in der Beispielrechnung die von Fischer Panda empfohlenen Akkus verwendet. Das System ist dann sechsmal so teuer wie ein vergleichbarer Dieselantrieb. Das muss man wollen. „Wir sehen tatsächlich, dass viele Kunden ein solches System entweder haben müssen, weil Verbrenner auf ihrem Heimatrevier nicht erlaubt sind, oder es schlicht wollen. Die haben dann ein E-Auto und ein besonders energieeffizientes Haus. Da darf das Boot nicht hinterherhinken“, so Schwarzenberg-Unruh. Wegen der großen Akkubank, die in unserem Beispiel erforderlich ist, wiegt das gesamte System auch etwa doppelt so viel wie der Diesel plus Tank. Natürlich sind die bekannten Vorteile des E-Motors, wie Wartungsfreiheit, Ruhe und das Fehlen von Abgasen an Bord ebenfalls anzuführen. Obendrein: Der E-Motor erleichtert das Manövrieren ganz enorm.

Der Hybridantrieb

Ein Hybridsystem kombiniert diese Vorteile des E-Antriebes mit der langen Reichweite eines Diesels. Die Idee ist simpel: Wenn man mehr Reichweite benötigt, als die Akkukapazität hergibt, hilft eine Stromquelle an Bord, diese zu erzeugen. So kann in den allermeisten Anwendungsfällen rein elektrisch gefahren werden. Nur bei größerem Reichweiten- und damit Strombedarf kommt der Stromerzeuger ins Spiel. Das kann eine Brennstoffzelle sein, allerdings sind diese Systeme an Bord derzeit noch in der Entwicklung. Auch ist die Frage nach der Lagerung und der wirklich klimaneutralen Herstellung des erforderlichen Wasserstoffs noch offen. Zukunftsmusik auf Yachten also. Üblich ist ein Dieselgenerator. Der produziert auch Abgase, kann aber in einer optimalen Drehzahl laufen, und weil er keinen Schub auf einen Antrieb übertragen muss, sondern nur ein Kabel mit Strom benötigt, kann er sehr gut gekapselt werden. Das macht ihn leise und verhindert Vibrationen.

Was bleibt: Abgase und Wartung. Übrigens: Wird der Generator mit E-Fuels betrieben, kann er klimaneutral sein.

Ist der Generator entsprechend dimensioniert, kann er für völlige Antriebsautarkie sorgen. Wie oft er zum Einsatz kommt, hängt dann von der Größe der Batteriebank ab: Je größer, desto seltener wird der Diesel aushelfen müssen. Allerdings erfordert solch eine Konfiguration viel Platz. Denn ein Tank wird zusätzlich zu den Akkus benötigt, und der Generator selbst muss auch irgendwo untergebracht werden, zusätzlich zum E-Motor. So ist das System vor allem schwer, und je nach Akkugröße kann es auch teurer als ein rein elektrischer Antrieb sein. Dafür bietet es sehr viel Autarkie und Unabhängigkeit von der Ladeinfrastruktur an Land.

Der Dieselantrieb

Die bietet auch der Dieselmotor. Tankstellen sind vorhanden. Außerdem ist er günstig und im Verhältnis leicht. Wenn das Heimatrevier keine Einschränkung bei seiner Nutzbarkeit vorsieht und ökologische Überlegungen nicht vorrangig sind, dann ist er nach wie vor eine gute Alternative. Was jedoch bleibt: Abgase, die erforderliche Wartung und der Geräuschpegel unter Motor.

Die Qual der Wahl

Was also tun, wenn der Neukauf einer Yacht oder das Lebensende des Diesels an Bord ansteht? Es gilt, die einzelnen Punkte ganz individuell für sich zu bewerten. Ruhe an Bord gegen Reichweitenangst. Kosten gegen ökologisches Gewissen. Die Einbausituation auf dem Schiff und Gewicht gegen Wartungsfreiheit und Zuverlässigkeit. Wichtig ist, sich vor einer Entscheidung genau zu fragen, was man von einem Antrieb erwartet, und dann entsprechende Angebote einzuholen. Die dann folgende Entscheidung kann einem niemand abnehmen, es kommt eben darauf an.

Beispielrechnungen für Elektro, Hybrid und Diesel

Die Vergleichs-Grafiken basieren auf einer Reihe von Annahmen. Wer sich und seine Art, Boot zu fahren, nicht wiederfindet, kann den Vergleich dennoch als Anhaltspunkt für eigene Überlegungen nutzen. Wir sind von einer Verdrängung von 4,5 Tonnen ausgegangen, das ist üblich für ein 30-Fuß-Boot. Die Yacht sollte 50 Seemeilen bei Marschfahrt von 5 Knoten rein elektrisch fahren können. Mit dieser Vorgabe hat Fischer Panda jeweils ein vollelektrisches und ein Hybridantriebskonzept erstellt und Preise und Gewichte spezifiziert. Bei anderen Anbietern können die Preise natürlich variieren, das Gewicht jedoch wird ähnlich bleiben. Für das Gewicht des Tanks sind wir von 120 Liter Diesel plus Tank und Einfüllstutzen ausgegangen, weil das eine übliche Größe ist. Zudem ist der Tank bei einer Umrüstung eines bestehenden Bootes vorhanden. Die Reichweite basiert auf einer elektrifizierten Vindö 40. Sie benötigt bei 5 Knoten Fahrt rund 5 Kilowatt Energieaufnahme am Motor. Diese Werte können bei anderen Yachten abweichen. Zudem wurden je 15 Prozent Reserve in Akku und Tank berücksichtigt. Der Diesel braucht 3 Liter pro Stunde bei 5 Knoten. Auch das ist eine Annahme.