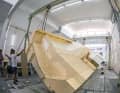

Sie feierte gerade ihre Weltpremiere, in Cannes beim Yachting Festival an der Côte d’Azur. Dabei steht eine Doppelgängerin von ihr schon seit mehr als einem Jahr nahezu fix und fertig in der Werft im dänischen Haderslev. Mit dem Double, aufwändig getischlert aus Sperrholzplatten und Kiefernholzleisten, nahm sich X-Yachts viel Zeit, um die Proportionen und die Funktionalität der neuen Xc 47 an einem Modell im Maßstab eins zu eins zu erproben.

Das Team um CEO Kræn B. Nielsen und Entwicklungschef Thomas Mielec ging sogar noch einen Schritt weiter als andere Bootsbaubetriebe der Oberklasse: Es montierte den sogenannten Mock-up, der einen realitätsnahen und maßstabsgerechten Eindruck des Ausbaus vermitteln soll, auf einen Metallrahmen – und das so stabil, dass sich das ganze Konstrukt von einem Stapler oder Kran auf die Seite neigen lässt, als segelte das Boot mit 20 Grad Lage durch die Halle. Das gab es in dieser Form im Serienyachtbau noch nie.

Und es ist nicht die einzige Simulation, die X-Yachts per Stichsäge anfertigte. Außer dem 14,30 Meter langen Kajüt-Dummy bauten die Dänen auch Teile des Cockpits in Sperrholz sowie die gesamte Antriebseinheit achtern – mit Original-Dieselmaschine, Generator und dahinter liegendem Heckstrahlruder. Ein immenser Aufwand, wenn man bedenkt, dass Schiffe heute üblicherweise komplett in 3D-Konstruktionsprogrammen am Computer entstehen und dort erstmals erlebbar werden, bevor auch nur eine Matte Harz getränkt oder ein Stück Holz auf Maß gesägt werden muss.

Das Modell ermöglicht große Lerneffekte

Über die Kosten für die Modelle schweigt die Werft. Aber es braucht wenig Fantasie, um wenigstens einen Näherungswert zu bestimmen. Alles in allem werden die Rohlinge dem Preis einer zehn Jahre alten 32-Fuß-Yacht aus Großserie entsprechen, irgendwo zwischen 70.000 und 100.000 Euro. Eine erhebliche Zusatzinvestition. Thomas Mielec aber ist überzeugt, dass sich der Bau gelohnt hat:

Wir haben mehr am Modell gelernt, als wir uns erhofft hatten“ (Thomas Mielec)

Auch Kræn B. Nielsen ist im Nachhinein froh über den Zwischenschritt zwischen Design und Serienfertigung: „Es ist günstiger, etwas am Mock-up zu ändern, als später, wenn das Boot fertig entwickelt und die Produktion bereits angelaufen ist.“

Tatsächlich ist der Modellbau aus Sperrholz inzwischen fast Standard im Prozess der Yachtentwicklung. Alle namhaften Serienwerften setzen darauf, wenn auch in unterschiedlichem Detaillierungsgrad und mit verschiedenen Erkenntnisinteressen. Während es den einen vor allem um Nutzbarkeit und Raumeindruck geht, simulieren Hersteller im Luxusbereich sogar Farbgebung und Flächen, Wand- und Deckenverkleidungen sowie Furniere.

Die Modelle sind auch Marketing-Instrument

In jüngster Zeit übernehmen die Dummys zunehmend obendrein eine Art Marketing und Vertriebsfunktion. Es sei ein „sehr interessantes Mittel“, um potenzielle Käufer für ein neues Boot zu begeistern, sagt CEO Nielsen. Sieben Aufträge für die Xc 47 schreibt er nicht zuletzt dem Mock-up zu, der bei der In-House-Bootsmesse auf dem Werftgelände vorigen November das Highlight für die Besucher war.

Es war eine fantastische Gelegenheit, Kunden früh einzubinden” (Thomas Mielec)

Statt allein auf Computerillustrationen zu schauen, konnten sie in Haderslev bereits im neuen Schiff sitzen und sich gedanklich auf große Fahrt begeben. Das mache etwas mit den Menschen, ist der Werftchef überzeugt. Sobald sie an Bord seien, könnten sie „ein bisschen von dem Traum erleben“, den sie mit dem Boot später verwirklichen wollen.

Eins-zu-eins-Modelle anderer Werften

Darauf setzt auch Nautor. Zweimal schon hat die Nobelwerft auf der boot Düsseldorf mit einem Mockup für ein kommendes Modell geworben: zunächst mit einem von außen nur durch schmale Öffnungen einsehbaren Nachbau der Swan 65, vor zweieinhalb Jahren dann mit einer noch aufwändigeren, voll begehbaren Attrappe der Swan 58.

Auf diese Weise begann die aktive Vermarktung nicht nur wesentlich früher, als wenn die Finnen auf die Ausstellung der ersten Baunummer gewartet hätten. Sie setzten auch ein Messe-Highlight, weil es einen so kompletten Sperrholz-Dummy zuvor noch nie zu sehen gegeben hatte. Giovanni Galgani, Leiter des Produkt-Marketings, schwört auf die Überzeugungskraft der Rohlinge. Ihre Bedeutung für den Vertrieb schätzt er auf 40 Prozent, die Relevanz für die Feinabstimmung von Design und Konstruktion veranschlagt er auf grob 60 Prozent. „Selbst wenn wir die Mock-ups nur intern nutzen könnten, würde sich der Aufwand lohnen“, sagt er. „Manchmal fühlt man sich einfach nicht ganz wohl in einer Kabine oder einer Nasszelle, selbst wenn die Dimensionierung den Komfortmaßen entspricht. Das findet man nur anhand eines Eins-zu-eins-Modells heraus.“

Manchmal geht es nur um Millimeter

Als Beispiel nennt der Entwickler, der eng mit Stamm-Designer Germán Frers zusammenarbeitet, die Achterkammer der Swan 55. „Sie wirkte in der ursprünglichen Form ein wenig beengt.“ Die Werft senkte daraufhin den Fußboden um mehrere Zentimeter gegenüber dem Niveau im Salon ab. „Eine kleine Maßnahme, die aber den Raumeindruck entscheidend verbesserte“, sagt Galgani. Deshalb besteht er bei der Herstellung der Mock-ups auch darauf, dass das Deck mindestens zur Hälfte geschlossen wird, der Sperrholz-Ausbau also nicht nach oben offen bleibt und so ein falsches Gefühl von Luftigkeit vermittelt.

Sobald das Modell steht, kommt der Konstrukteur zum „Probewohnen“. Er verbringt Stunden darin, lässt alles auf sich wirken und skizziert dann seine Änderungen – meist auf Papier, mitunter aber auch gleich mit der Säge. „Wir kämpfen um jedes Detail, wenn etwas nicht passt“, sagt Galgani, der diesen Teil des Designprozesses trotz aller Komplexität liebt. „Es ist erstaunlich, wie viel an Optimierung möglich ist, ohne grundsätzlich die Konstruktion über den Haufen zu werfen.“ In der Großserie werde für gewöhnlich mit größeren Toleranzen gearbeitet; bei Nautor aber, wo Spaltmaße verpönt sind, gehe es manchmal „wirklich um Millimeter“.

Es ist ein extrem wertvolles Entwicklungs- und Marketing-Tool” (Giovanni Galgani)

Wenn mehrere Ausbauvarianten zur Auswahl stehen, fertigt die Werft im Zweifel die Optionen als zusätzliche Module. Das kann ein Multifunktionsraum achtern sein, eine Eignerkammer, aber auch Spezialanfertigungen für individuelle Wünsche der Eigner. So nahm Nautor für einen Käufer, der den Anker nicht unterm Bugspriet fahren wollte, sondern in einer Halterung im Ankerkasten, eigens die Form des Grundeisens ab, um es maximal platzsparend hinterm Steven unterzubringen. Auch dafür eignen sich Mock-ups, weil sie sicherstellen, dass am Ende alles passt.

Mock-ups werden von vielen Werften genutzt

So weit gehen Großserienwerften zwar nicht. Doch auch sie greifen häufig auf die Technik der Sperrholz-Simulation zurück. So fertigte Bavaria vor Einführung der Vision-Serie ein Modell des Ausbaus an – und stellte das Interieur kurzerhand in die bereits fertig laminierte und verstärkte Form der Rumpfschale. Die ehemaligen Jeanneau-Entwickler Eric Stromberg und Hervé Piveteau ließen sich vor einigen Jahren ein schräg gestelltes Cockpit ins Büro zimmern, mit dem sie die Funktionalität der Sun Fast 3600 prüfen und optimieren konnten.

Auch Weltmarktführer Beneteau baut bei wichtigen Modellen erst einmal eine Attrappe, bevor die Serienfertigung startet – so etwa für die Oceanis 46.1, die mit inzwischen mehr als 500 verkauften Einheiten der unangefochtene Bestseller ihrer Generation und Klasse ist.

Bei Seascape gab es für jedes Modell Mock-ups

Selbst bei Seascape, bisher nicht so sehr bekannt für den Ausbau, sondern mehrheitlich für herausragende Segelleistungen, sind Mock-ups fester Bestandteil des Entwicklungsprozesses. Die slowenische Werft, die für Beneteau die First-Modelle von 14 bis 40 Fuß konzipiert und fertigt, hat bei jedem ihrer Boote Dummys erprobt.

Für die First 27 etwa, ursprünglich als Seascape 27 gestartet, eruierte das Team so, ob eine trailertaugliche Breite von 2,54 Metern ohne allzu große Einschränkungen im Lebensraum unter Deck machbar wäre. Auch die komplexe Gestaltung des Schachts und der Absenk-Mimik für den im Cockpit gefahrenen Außenborder ließ sich nur per Modell sinnvoll bestimmen. Für die Seascape 24 sicherte die Werft im Mock-up ab, wie sich der Kielkasten bestmöglich ins Interieur integrieren lässt. „Das sind Fragen, die man weder im 3D-Programm mit Hilfe von virtuellen Gelenkpuppen klären kann noch mit einer Animation und 3D-Brille“, sagt CEO Andraz Mihelin.

Für viele Komfortaspekte reichten Zahlen und Maße, meint er: Kojengrößen und Stehhöhen zum Beispiel kann man in der Konstruktion vorgeben. „Aber was schwierig ist, sind die Räume zwischendrin und deren Wahrnehmung. Die kann man nur eins zu eins wirklich beurteilen.“

Für das jüngste Modell, die First 36, ließ der Ingenieur und Freidenker mehr als ein halbes Dutzend Mock-ups bauen, darunter das gesamte Interieur, mehrere Teile des Cockpits und des Bugspriets mitsamt der Ankeraufhängung. „Es ist gemessen an den Erkenntnissen, die wir gewinnen, so ein geringer Aufwand an Zeit und Budget, dass wir gar nicht mehr überlegen, ob wir es machen sollen. Es ist eine Art Reflex.“

Für den Seascape-Chef sollte ein Mockup eher schlicht bleiben. „Wenn er zu ausgefeilt ist, werden Änderungen komplizierter. Aber wenn er zu roh und improvisiert wirkt, vermittelt er andererseits nicht den richtigen Eindruck.“ Gefragt ist daher die passende Balance.

X-Yachts simulierte alle Details

Gemessen daran geriet das Modell der Xc 47 wohl eher eine Spur zu perfekt. Die Dänen haben es in typisch skandinavischer Handwerkskunst getischlert und Ausrüstung teils sogar im Original eingebaut. Waschtische und Toiletten sind aus Porzellan, Backofen, Türgriffe und Handläufe aus Edelstahl. Und am Salontisch ist zwar weder die Unterkonstruktion original noch ist er furniert; dafür stimmt er in allen Maßen und Funktionen mit dem der Serienboote überein: Dank vier ausklappbarer Tafeln lässt er sich von einem kompakten Couch- in einen formidablen Esstisch verwandeln. Noch mehr Detaillierung, und man könnte beinahe von einem Prototyp sprechen.

Es ist günstiger und einfacher, etwas am Mock-up zu ändern, als später, wenn das Boot fertig entwickelt und die Produktion bereits angelaufen ist” (Kræn B. Nielsen)

Die Akribie, mit der X-Yachts hier zu Werke gegangen ist, belegt, wie wichtig das erste Modell der neuen Blauwasser-Serie für die Werft ist. Mit ihm differenziert die Marke, die sich großer Nachfrage erfreut, ihr Produktportfolio wieder mehr – ähnlich wie vor 15 Jahren mit den ersten Modellen der Xc-Linie, die seinerzeit parallel zur Performance-orientierten Xp-Reihe entstand.

Heute ist diese stark ausgedünnt; das Gros der Verkäufe stammt von den breiter einsetzbaren Yachten der sogenannten X-Pure-Serie (X 4.0 bis X 5.6). Schon die Konkurrenz aus dem eigenen Haus ist folglich härter. Und zudem gibt es im Luxussegment auch viele externe Wettbewerber. Da ist es nachvollziehbar, dass X-Yachts bei der Entwicklung nichts dem Zufall überlassen wollte. Zumal der Entwurf nicht mehr von Niels Jeppesen stammt, sondern vom eigenen Design-Team unter der Leitung von Thomas Mielec.

Nach den positiven Erfahrungen damit will X-Yachts auch künftig verstärkt auf Mock-ups setzen. Das stand für Werftchef Kræn B. Nielsen schon früh fest. Ob sich die dann auch zur Seite neigen lassen werden, ist aber noch nicht ausgemacht. Denn eins muss man wissen: Die Erfahrung ist verstörend. Er sei in 40 Jahren als Segler noch nie seekrank gewesen, sagt Nielsen – bis er 20 Grad Lage auf dem Trockenen erlebt habe. „Das bringt jedes Gleichgewichtsgefühl durcheinander.“

Den Mock-up, der inzwischen ausgedient hat, will er dennoch nicht zurückbauen lassen. Er soll erhalten bleiben und einen Stammplatz in der Ausstellungshalle bekommen – als einzigartiger Besprechungsraum für Meetings mit Mitarbeitern und Gespräche mit Kunden.