Third-Rule-Achter: “Starling Burgess” – ungewöhnlicher Neubau eines geheimnisvollen Entwurfs

Lasse Johannsen

· 12.06.2023

Leuchtend grün funkelt das Wasser unter dem Heck einer klassischen 8-Meter-Rennyacht aus glänzend lackiertem Khaya-Mahagoni im Hafen von Langenargen. In Spiegelschrift ist darunter auf der Oberfläche in goldenen Lettern ihr Name zu lesen: „Starling Burgess“.

Die Hommage an den Yachtdesigner ist pures Understatement. Was hier schwimmt, ist ein Gesamtkunstwerk vieler Beteiligter, die den erst kürzlich unter federführender Regie von Bootsbaumeister Josef Martin und seinem Sohn Sven auf deren Werft in Radolfzell in Rekordzeit traditionell gebauten Achter geschaffen haben. Nach einer Konstruktion aus Burgess’ Feder, die auf das Jahr 1937 zurückgeht, aber nie verwirklicht wurde.

Die “Starling Burgess” ist der legendären “Iskareen” sehr ähnlich

Wie die Geschichte begann, erzählt Juliane Hempel. Die professionelle Beschäftigung mit Meterklasseyachten zieht sich seit ihrem Ingenieurstudium durch das Berufsleben der Konstrukteurin. Auf der Suche nach dem Geheimnis schneller Konstruktionen hatte sie schon vor vielen Jahren damit begonnen, die VPP-Daten der erfolgreichsten Achter der Geschichte zu vergleichen. Besonders angetan hatte es ihr dabei „Iskareen“. Das von Olin Stephens selbst als sein Lieblingsachter bezeichnete Boot aus dem Baujahr 1939 gilt als Höhepunkt der Entwicklung seiner Zeit.

„Eines Tages wollte ein Kunde einen schnellen Achter haben“, sagt Hempel und erzählt, wie sie ihre Untersuchungen damals wieder aufnimmt und erneut bei „Iskareen“ als Krone der Schöpfung landet. Doch ein Nachbau ist nicht möglich, da Lizenzverhandlungen über die Konstruktionspläne scheitern. Im Austausch mit dem Chef des technischen Komittees der Achter, John Lammerts van Bueren, stößt Hempel in der Starling-Burgess-Biografie „No Ordinary Being“ auf einen Riss aus 1937 für einen Achter aus Alu, der „Iskareen“ sehr ähnlich ist. Da Aluminium damals nicht zugelassen war, kam es aber nie zum Bau.

Das Geheimnis um Burgess’ Alu-Entwurf

Burgess als exzentrischer Geist war für solche Eskapaden bekannt. Künstler, Erfinder und Konstrukteur zugleich, entwarf er auch Autos und Flugzeuge. Doch was es mit diesem Riss auf sich hatte, bleibt im Dunkel der Yachtsportgeschichte. „Niemand weiß, warum er entstand, er war als Flushdecker aus Aluminium gar nicht regelkonform“, so Hempel.

Das eigentliche Geheimnis fiel den beiden aber erst auf, nachdem sie die Zeichnungen stark vergrößert hatten. In den entscheidenden Details glichen sie „Iskareen“ auffällig. Möglicherweise hat die Antwort etwas damit zu tun, dass Stephens, der „Iskareen“ zwei Jahre später konstruierte, zu jener Zeit in Burgess’ Büro beschäftigt war.

Der langjährige Achter-Präsident van Bueren ließ seine Kontakte nach Übersee spielen und trieb in einem kleinen Museum die Pläne für das ominöse Burgess-Design auf. „Es fanden sich drei Zeichnungen des Schiffes. Ein Segelplan, der Linienriss und ein Generalplan. Und die konnte mein Auftraggeber mitsamt der Baulizenz erwerben“, so Hempel.

Jede einzelne Planke wurde am Rechner designt

Auf Grundlage der alten Zeichnungen konstruierte Hempel den Achter am Computer neu. Die Werft erhielt sämtliche Pläne und die Datensätze für jede einzelne der sich zu den Schiffsenden hin verjüngenden Planken in 3D und für die stählernen Wrangen und Spanten mitsamt ihren Schmiegewinkeln und den Bohrlöchern für die Planken. Auch jede einzelne Lamelle der formverleimten Spanten konstruierte Hempel am Rechner, sodass sie nach Zuschnitt und Verleimung die passgenauen Bauteile ergaben.

Die Ingenieurin konnte dabei auf Erfahrungen zurückgreifen, die sie bei der Entstehung des 75er Schärenkreuzers „Gustaf“ gesammelt hatte. Der entstand auf die gleiche Weise, mit einem gravierenden Unterschied: „Das Besondere an dem Achter war jetzt, dass ich die Konstruktion entsprechend den Bauvorschriften völlig neu dimensionieren musste“, sagt Hempel, denn die Maße waren ja auf den Bau aus Aluminium ausgelegt.

Zu einer weiteren Herausforderung geriet der Aufbau. Im Originalplan war gar keiner vorgesehen. Der Auftraggeber wünschte sich das Mindestmaß und eine möglichst runde Form. Es entstand eine aus sieben Lagen gedämpftem Holz formverleimte Kappe, der nicht anzusehen ist, wie viele Stunden in ihr stecken.

Deck und Rumpf der “Starling Burgess” entstanden parallel

Mit dem Placet der Klassenvereinigung und unter Aufsicht des Vermessers geht es in der Werft von Josef Martin im März 2020 an die Kiellegung. Die Querschnitte für Kiel, Vor- und Achtersteven hat die Konstrukteurin geliefert, die Bootsbauer arbeiten sie nach Schablonen von Hand aus dem vollen Holz. Nachdem sie die Stahlspanten aufgestellt und Modellstringer befestigt haben, kommen die verleimten Spanten in das Gerüst und es wird aufgeplankt.

„Das Deck entstand währenddessen neben dem Rumpf“, erzählt Josef Martins Sohn Sven. Er sitzt am Ruder des Achters, den er soeben aus dem engen Hafenbecken dirigiert hat. Mit an Bord sind seine Bootsbau-Kollegen Axel Rössle und Moritz Eider. Sven Martin leitete das Team, als das Boot in Rekordzeit gebaut wurde. Schon gegen Ende des Sommers nach der Kiellegung ging „Starling Burgess“ die ersten Male erfolgreich auf die Regattabahn.

Möglich war die kurze Entstehungszeit, weil die Werftmannschaft bei der Arbeit auf die Erfahrungen beim Bau des Schärenkreuzers „Gustaf“ zurückgreifen konnte, der in der gleichen Bauweise entstanden war. Jedoch: „Rumpf und Deck getrennt gebaut haben wir noch nie“, sagt Axel Rössle. „Es war aber relativ einfach, weil die Zeichnungen gut waren. Sehr präzise. Und weil der Schlosser gute Vorarbeit geleistet hat. Alles war sehr maßhaltig. Dadurch war es nachher einfach, die zwei Teile zusammenzubringen.“

Karger Innenraum im Regatta-Modus

Als die Schleppverbindung gelöst ist – der kleine Dieselmotor ist im Regatta-Modus ausgebaut –, setzen Rössle und Eider die Segel am Mast aus Spruce. Es ist ein trüber Tag, die Sonne kämpft gegen eine dichte Wolkendecke an. Der Wind weht mäßig, die Maxi-Anzeige am Mast zeigt ihn mit sieben Knoten an. Und doch nimmt der Achter beachtlich schnell Fahrt auf und läuft mit einem leichten Schrick in den Schoten am Wind bald konstante sechs bis sieben Knoten.

Der hochfeste, nahezu leere Rumpf ertönt wie der Resonanzkasten eines Musikinstruments, wenn Winschen wirbeln, Strecker surren und Klemmen klacken. Unter Deck wurde nur das vorgeschriebene Mindest-Interieur verbaut. Zwei Kojen – ohne Polster – ein Schapp, Bodenbretter. Mittendrin der Mastfuß, der sich beim Segeln unter Last vor- und zurückfahren lässt – an zwei unscheinbaren Schnürchen im Cockpit.

Auch die Plicht ist für den Rennbetrieb ausgelegt. Der Rudergänger steht achtern in einer separaten Öffnung auf den Bodenbrettern, für die Crew finden sich im davorgelegenen Cockpit lediglich zwei kleine Klappschemel an der Bordwand.

Bis auf die Beschläge, erzählen die Bootsbauer, sei das Deck neben dem Schiff liegend parallel zum Rumpf fertiggestellt worden. In einem sportlichen Kampf mit der Zeit. „Wir haben einen Unterbau aus provisorischen Balkwegern errichtet, in die wurden die Decksbalken eingelassen“, erzählt Axel Rössle.

“Starling Burgess” ist ein Boot für hartes, schnelles Regatta-Segeln

Nachdem das eigentliche Deck auf den Decksbalken lag, wurde ein Stabdeck aus Oregon Pine darauf verlegt, und dann ging es bereits an den Aufbau. Er ist ebenso ungewöhnlich für einen klassischen Achter wie der Rezess im Vorschiff für den Spinnakerbaum. Ein Wunsch der Rennbesatzung, die schon in der Bauphase beteiligt wurde, um das Deckslayout mitzugestalten. Auch die versenkten Winschen etwa sind ein Ergebnis dieser Zusammenarbeit.

„Das ist ein sehr ernster Sport geworden“, beschreibt Juliane Hempel das Vorgehen. „Die Achtersegler sind nicht mehr nur an den schönen Schiffen und dem Lifestyle drum herum interessiert. Da sind hochkarätige Crews und viel Ehrgeiz im Spiel, es wird hart und professionell gesegelt.“

Die 8-mR-Yacht „Starling Burgess“ wurde schon vor Jahrzehnten genau dafür erdacht. Und auf der Werft von Josef Martin hat man diesem Geist gekonnt Gestalt verliehen. Ein Meisterwerk. Und, so bringt es Juliane Hempel auf den Punkt, die das Geheimnis des Designs entschlüsselt hat: „Das Boot ist wirklich schnell!“

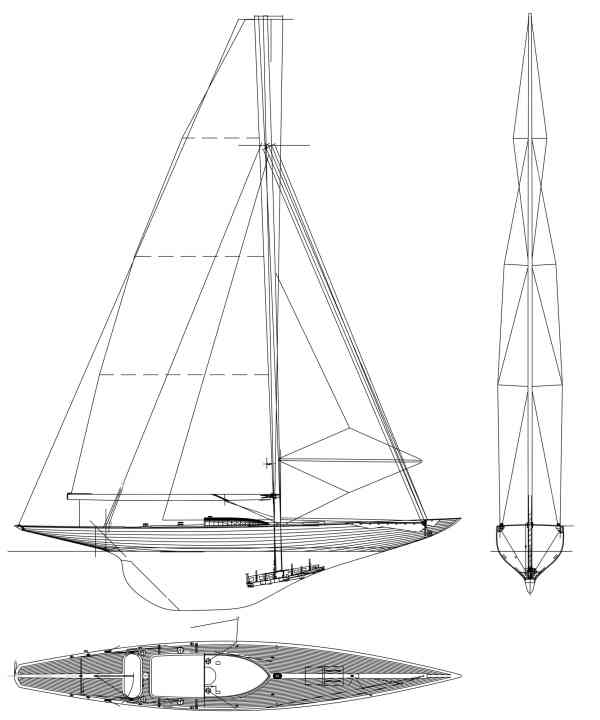

Technische Daten „Starling Burgess“

8-mR-Yacht nach einem Burgess-Design von 1937

- Bauwerft: Josef Martin

- Konstruktion: Juliane Hempel

- Rumpflänge: 15,12 m

- Wasserlinienlänge: 9,42 m

- Breite: 2,44 m

- Tiefgang: 1,99 m

- Verdrängung: 8,65 t

- Segelfläche: 81 qm

- Werft Josef Martin: www.martin-yachten.de

- Konstrukteurin Juliane Hempel: www.hempel-design.com