Sie ist eine dieser Yachten, die bemerkenswerte segelhistorische Eckpunkte zu setzen vermochten. Als GFK-Pionier und Entstehungsgrundlage der Ausnahmewerft Nautor ist das 36-Fuß-Schiff „Tarantella“ eines der wichtigsten Segelboote aller Zeiten. Nicht weniger.

Mehr von der Werft:

Immerhin ist die Werft Nautor mit ihrer Marke Swan seit nunmehr 59 Jahren Synonym für hochwertige Yachten. Dass die Manufaktur im finnischen Pietarsaari eine derartige Erfolgsgeschichte hinlegen würde, war bei der Gründung alles andere als abzusehen. Die Stadtverwaltung verweigerte wegen mangelnder Erfolgsaussichten sogar ein Grundstück.

Abkehr vom traditionellen Yacht- zum Serienbau

Hinter der Idee, weit im Norden des Bottnischen Meerbusens eine Werft für Segelyachten zu errichten, stand der damals 29-jährige Pekka Koskenkylä. Er hatte Wirtschaft studiert, in den USA gejobbt und verkaufte nach seiner Rückkehr Papiersäcke an die Zuckerindustrie. Es war wohl eher ein langweiliger Job, seine Träume lagen auf dem Wasser. Als Schüler hatte er Kanus gebaut, das Interesse am Segelsport entdeckte er jedoch erst nach dem Studium. In der Scheune seines Stiefvaters baute er in seiner Freizeit zwei Jahre an einem elf Meter langen Segelboot, verkaufte es jedoch noch vor dem Stapellauf an einen Zahnarzt aus Helsinki. „Ich verdiente gut damit und dachte mir, Bootsbau sei ein einfacher Weg, Geld zu machen“, erinnert er sich bei der 50-Jahre-Feier der Werft im Sommer 2016.

Sein Businessplan basierte auf zwei Überlegungen, die damals, in Anbetracht des konservativen Segelsports, geradezu revolutionär schienen. Zum einen sollten seine Boote aus GFK bestehen, jenem damals neuartigen Baustoff aus Glasfasern und Polyester, der bis dahin eher beim Bau kleiner Motorboote Verwendung gefunden hatte. Eine Abkehr vom traditionellen Yachtbau markierte des Weiteren seine Idee, Boote in Serie zu fertigen, um rationell und kostensparend zu produzieren. Bis dahin spielte Geld beim Bootskauf keine große Rolle. Seegängige Yachten waren meist handwerkliche Einzelbauten und somit teuer. Wer sich das nicht leisten konnte, ließ es eben sein. Fertig.

Designbüro Sparkman & Stephens zeichnen Ur-Swan

Werften, die Segelyachten aus glasfaserverstärktem Kunststoff herstellten, gab es bereits. In Deutschland stieg Willi Asmus in Glückstadt an der Elbe in diese neue Technologie ein und lieferte 1964 seine erste Hanseat 6,5 KR aus. Koskenkylä bastelte an einer neuen Strategie, er wollte so viele Rümpfe wie möglich aus den teuren Negativformen herausholen. Denn jede weitere Baunummer senkte die Fertigungskosten und steigerte den Gewinn. Sein Budget war in den ersten Jahren derart knapp, dass der Gründer zunächst sogar weiterhin den Job in der Papierfabrik behielt. In Zeiten teurer Ferngespräche war das schlau, denn er konnte das Bürotelefon nutzen, wovon seine Vorgesetzten natürlich nichts wussten.

Ein Glücksgriff war seine Entscheidung, das Designbüro Sparkman & Stephens zu engagieren. Die damals weltweit führenden Yachtdesigner hatten auf eine erste Anfrage des Nobodys nicht einmal geantwortet. Erst sein telefonisches Nachbohren führte zu einem Treffen mit Rod Stephens in Helsinki. Und schließlich rückten die New Yorker die Pläne für ein Boot von 36 Fuß heraus.

Die Pläne für diese erste Swan waren noch kein exklusiver Entwurf für Nautor. Schon vorher hatten verschiedene Werften weltweit bereits 60 Boote nach diesen Vorgaben aus Holz gebaut. Ein S&S-Angebot von anno 1967 führt das aus: „Die Swan 36 entspringt der erfolgreichen ‚Hestia‘ aus dem Jahr 1957. Zwei modifizierte Versionen aus dem Jahr 1964 segelten erfolgreiche Ostsee- Regatten. Im One Ton Cup 1965 belegten zwei dieser Entwürfe, ‚Diana‘ und ‚Hestia‘, die ersten beiden Plätze.“

Die Produktion in Pietarsaari startete also mit einem regattabewährten Entwurf, der jedoch auch normale Freizeitsegler ansprechen sollte. Damals galten Cruiser mit geteiltem Lateralplan als radikal, und im Vergleich zu den formverleimten Schwesterschiffen fiel die GFK-Variante drei Tonnen leichter aus.

Klassische Baustoffe lenken von Fertigungsstoff GFK ab

Der Bau von GFK-Yachten setzte zwei kostenintensive Schritte voraus. Zunächst benötigte man ein exakt und sauber gearbeitetes Positiv, um von diesem die Negativform abzunehmen. Für gewöhnlich hat das Positiv, respektlos auch „Plug“ – also Korken –, genannt, keine weitere Funktion und wird nach dem Abformen zerstört. Der finnische Newcomer konnte sich das nicht leisten. Also fertigte man das erste Modell ganz konservativ aus formverleimtem Mahagoni und baute es nach dem Abformen aus. Es ging an einen Eigner, der dem neuen Werkstoff GFK noch nicht so recht traute. Diese Swan 36 mit der Baunummer 000 segelt heute noch in Helsinki.

Kunststoffyachten mit viel sichtbarem Weiß galten damals als unverkäuflich – zu modern und nicht schiffig genug. Daher ließ Koskenkylä viel klassisches Material verbauen. Cockpitsüll, Lukenrahmen und die Fußreling der ersten Schwäne bestanden aus Holz, die meisten Beschläge aus Bronze. Ein häufig gegen GFK-Yachten angeführtes Argument betraf ihre angeblich kurze Lebensdauer. Damals war in der Tat noch nicht klar, wie sich der neue Werkstoff verhalten würde. Die Produktion basierte zwar auf den Regularien des Lloyd’s Register of Shipping. Aber auch die Experten aus London konnten die Alterung von Polyester nicht vorhersehen. Um sicher zu gehen, laminierten die Finnen einfach etwas dicker, eine auch heute noch gern praktizierte Methode, um genaue Berechnungen und zielgerichteten Materialeinsatz zu umgehen.

Nun musste die erste Swan von Werftgründer Koskenkylä noch verkauft werden. Der GFK-Pionier wollte sie unbedingt einem bekannten Segler verkaufen, um damit Renommee zu gewinnen. Ins Auge gefasst hatte er Heinz Ramm-Schmidt, einen erfolgreichen Regattasegler, der gerade seinen 9,50 Meter langen Viking-Kreuzer verkauft hatte. Eine leichte Beute, so schien es.

Erste Swan “Tarantella” kommt an den Mann

50 Jahre später, auf der Jubiläumsfeier der Werft in Turku, erinnert sich der inzwischen 96 Jahre alte Ramm-Schmidt mit einem Lächeln: „Das erste Mal besuchte mich Pekka im Dezember 1966 in Helsinki. Ohne etwas zu sagen, legte er einige Konstruktionszeichnungen auf meinen Tisch. Ich schaute lange drauf. Schließlich fragte Pekka: ‚Wie findest du deine neue Yacht?‘ Aber diese war ein Eintonner, ein so großes Boot konnte ich mir kaum leisten. Also ging Pekka ohne meine Unterschrift weg.

Als ich einen Tag vor Weihnachten nach Hause kam, fand ich Koskenkylä in der Küche, wo er meine Frau Ebba und die vier Kinder mit den Vorzügen seines Projekts verzauberte. Ich las es von den glücklichen Gesichtern meiner Familie ab – sie hatten das Boot gewissermaßen schon gekauft, ohne mich zu fragen.“ Also unterschrieb er den Vertrag; die Werft Nautor hatte ihren Betrieb aufgenommen.

Was sich vor Ort dann tat, immerhin 500 Kilometer nördlich von Helsinki, beobachtete die Familie ganz genau. „Wir fuhren einige Male hin, um den Bau zu begleiten, und es entwickelte sich ein Wettlauf zwischen den ersten drei Eignern. Jeder wollte sein Boot als erstes im Wasser sehen. Im Frühjahr stellten wir einen Wohnwagen an den nahen Strand und kontrollierten jeden Tag den Baufortschritt“, lässt Ramm-Schmidt jene Tage wieder aufleben.

Den anvisierten Termin am 1. Mai konnte die Werft nicht halten. „Wir hatten einen Zeitverzug von zehn Wochen. Aber haben Sie schon mal von einem Boot gehört, das in der versprochenen Zeit fertig wurde?“, fragt der alte Herr rhetorisch.

Der Stapellauf fand am 15. Juli 1967 statt. Zuvor geriet jedoch der Transport vom Werftschuppen zum Hafen noch zu einer kleinen Katastrophe. Der Weg führte 15 Kilometer über schlecht ausgebaute Landstraßen. In einer Birkenallee kam der Transport zum Stehen: Die Bäume standen viel zu eng, das Boot passte nicht hindurch. Die pragmatischen Finnen erledigten das Problem mit einer Kettensäge und fällten kurzerhand auf einer Seite die Baumreihe. Kurz darauf brach der Trailer zusammen und landete in einem Graben. Der Dorfschmied dengelte in der Nacht eine neue Achse für den Hänger; die Karawane zog weiter.

Dramatische Jungfernfahrt zieht Reparaturen nach sich

Inzwischen verstrich die Zeit, und der Kran von Pietarsaari stand nicht mehr zur Verfügung. Schnell entschlossen zog man das Boot zum Hafen von Ykspihlaja bei Kokkola, ein Umweg von 40 Kilometern. Familie Ramm-Schmidt verbrachte eine schlaflose Nacht, aber am nächsten Morgen dümpelte ihr Boot im Wasser. Dabei war „Tarantella“ noch gar nicht fertig. Restliche Beschläge schraubten die Handwerker erst während der Überführung nach Pietarsaari fest. „Auf der Pier stand schon eine Musikkapelle, auch einige Bürger der Stadt beobachteten das Schauspiel“, erinnert sich der seinerzeitige Eigner. „Schließlich schütteten wir eine Flasche Sekt über den Bug und alle wichtigen Beschläge.“

Am Nachmittag um vier Uhr blies ein Fanfarenzug zum Ablegen. „Wir hatten unsere Sachen noch gar nicht an Bord, aber sie hörten nicht auf zu spielen“, lacht der alte Mann. Also legten sie bei heftigem Westwind ab und merkten bald, dass die Beschläge mit zu kurzen Schrauben befestigt waren.

Diese Jungfernfahrt von Pietarsaari nach Helsinki beschreibt Ramm-Schmidt als „dramatisch“. „Als Erstes löste sich der Baum, dann hing die teure Windmessanlage vom Mast herunter, und sogar eine Genuaschiene löste sich vom Deck.“

Nach erfolgreichen Reparaturen absolvierte das Boot zwei Jahre lang viele Regatten, und die Familie unternahm Urlaubsreisen durch die Ostsee. „Cruising was a must!“, bestätigt der alte Herr die Forderungen von Ehefrau und Kindern. Auch Rod Stephens begleitete sie einige Male, um Eindrücke und Ideen zu sammeln. Dank seiner Vorschläge bekam die Werft alle Kinderkrankheiten in den Griff. Schließlich waren die Stephens-Brüder von der Qualität der ersten Swan überzeugt und versorgten die Werft fortan mit exklusiven Entwürfen.

Als Ramm-Schmidt das Boot 1969 zum dritten Winterlager in die Werft brachte, bedankte sich der Chef mit einen generösen Vorschlag: „Verkauft das Boot, und ihr bekommt dafür eine neue Swan 37.“ Das war der zweite Typ der Werft. Also verkauften sie „Tarantella“. Die dafür eingetauschte „Tarantella 2“ ist auch nach 47 Jahren noch im Besitz der Familie.

”Tarantella” glänzt zum Werftjubiläum

34 Jahre später stand Nautors Archetyp ein zweites Mal zum Verkauf, und die Werft griff selbst zu. Am 17. Dezember 2003 brachte ein Sattelschlepper die Ur-Swan von der schwedischen Insel Orust zurück nach Pietarsaari. Nach einem umfangreichen Refit wirbt sie nunmehr als schwimmendes Museum für die Marke.

Zum Jubiläum des 50-jährigen Bestehens von Nautor 2016 sollte „Tarantella“ erneut glänzen. Dafür wurden sogar zwei Männer aktiv, die 1967 am Bau des Bootes beteiligt gewesen waren, darunter der erste Nautor-Mitarbeiter, der 78-jährige Jan-Erik Nyfelt. Schon lange in den Ruhestand verabschiedet, kamen die alten Herren einmal pro Woche in die Werft und machten das Schiff wieder hübsch. Anschließend segelten sie mit „ihrem“ Boot höchstpersönlich die Jubiläumsregatten vor Turku und Sardinien.

Auf den ersten Blick sieht es mit den klassischen Linien und ästhetischem Deckssprung genauso aus wie im alten Prospekt. Spannend sind die Details, die den Stand damaliger Technik spiegeln. Das Deck trägt immer noch das typische Rautenmuster der Antislipp-Struktur, wie es auf vielen Yachten zu sehen war. Die Positionen von Umlenkblöcken und Befestigungsösen aus Bronze blieben glatt, man hatte sie schon am Reißbrett präzise festgelegt und in der Negativform fixiert. Die 120 Zentimeter langen Genuaschienen sind ins Deck eingelassen.

Form ist eine Augenweide, Segeln ein Genuss

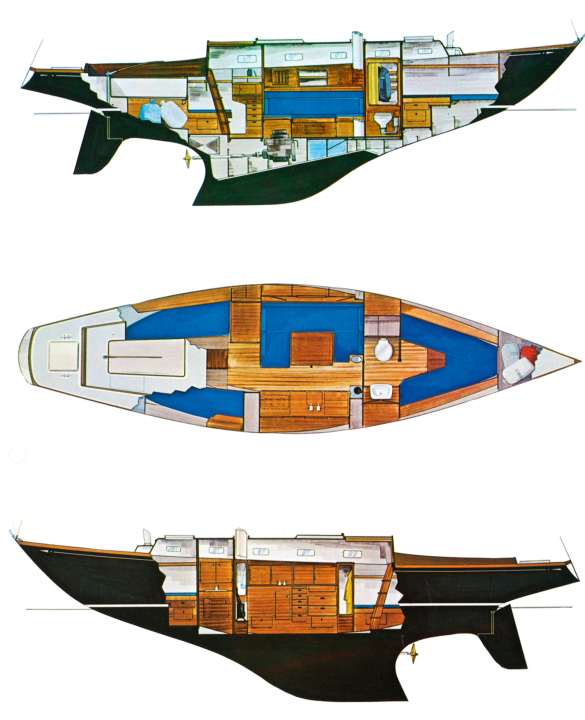

Sparkman & Stephens erwarben ihr Renommee durch radikale und auf den Regattabahnen erfolgreiche Yachten. Bei Detaillösungen setzten sie jedoch auf Erfahrung und Evolution. „Tarantella“ trägt mit dem weit gerundeten Bugkorb, zwei Doradelüftern und dem Arrangement von Traveller und Großschotführung Teile aus diesem Baukasten, das die Stephens-Brüder entwickelt und im praktischen Gebrauch immer weiter verfeinert hatten. Fast alle S&S-Designs sind mit diesen Systemlösungen ausgerüstet. Fachzeitschriften lobten damals das extrem geräumige Schiff mit Schlafplätzen für immerhin sieben Personen. Gegenüber aktuellen Entwürfen wirkt das Raumangebot geradezu intim.

Der große Deckssprung und der niedrige Rumpf sind eine Augenweide. Trotz ihres geringen Freibords segelt „Tarantella“ sehr trocken. Auf der Kreuz legt sie sich recht schnell auf die Backe und formt ein tiefes Wellental, in dem das Boot nicht wesentlich über die Rumpfgeschwindigkeit hinaus beschleunigt. Auf Höhe des Cockpits schrumpft der Freibord auf wenige Zentimeter. Das Rad ist für heutige Verhältnisse winzig. Im schmalen Cockpit kann sich der Rudergänger mit einer Hand an der Reling festhalten, während er mit der anderen ganz locker steuert.

Die erste Nautor-Yacht ist inzwischen eine Ikone. Als das erste Produkt ihrer Werft stiftet sie heute Identität und verbindet Eigner von Booten zwischen 36 und mittlerweile 131 Fuß. Bei der Auslaufparade in Turku zur Jubiläumsfeier winken ihr Tausende von Zuschauern hinterher. Einer kleinen Yacht und fünf alten Herren in Ringelpullis und schwarzen Mützen.

Technische Daten der Swan 36 “Tarantella”

- Konstrukteur: S & S

- Produktionszeit: 1967–1970

- Rumpflänge: 10,91 m

- Breite: 2,94 m

- Tiefgang: 1,90 m

- Gewicht: 7,0 t

- Ballast/-anteil: 3,6 t/51,4 %

- Großsegel: 21,3 m²

- Genua (150 %): 42,0 m²

- Spinnaker: 101 m²

- Maschine: Volvo P., 15 PS/11 kW

Der Artikel erschien zum ersten Mal 2017 und wurde für diese Onlineversion überarbeitet.