Unter zwölf Schichten Zweikomponentenlack glänzt das dunkle Mahagoni mit frischem Chrom um die Wette, das Teakdeck schimmert honigfarben – leicht könnte man „Oromocto“ für einen Neubau im Retro-Stil halten. Doch das Boot hat in den letzten 50 Jahren rund 65.000 Seemeilen geloggt und wäre fast als Brennholz geendet. Als Ernst Greten, der Großvater des jetzigen Eigners, „Oromocto“ 1970 bei der Bremer Werft de Dood in Auftrag gab, hatte das GFK-Zeitalter längst begonnen – zumindest, wenn es um Serienboote ging. Wer einen konkurrenzfähigen Einzelbau suchte, wählte dagegen Alu oder Holz. Oder am besten beides.

Weitere interessante Retro-Klassiker:

In Composit-Bauweise gefertigt

Composit-Bauweise nannte man das Verfahren, bei dem die formverleimte Außenhaut mit einem Gerippe aus Aluminiumwrangen und Stringern ausgesteift wurde. Kein Wunder also, dass der von Gerhard Gilgenast gezeichnete Eintonner genau so gebaut wurde. „Anfang der Siebziger war das der heißeste Scheiß“, kommentiert Konstrukteur und Refit-Projektleiter Marc-Oliver von Ahlen.

Genau diese an sich leichte und feste Bauweise entwickelte sich bei „Oromocto“ allerdings zum Albtraum. Rein äußerlich konnten die Jahrzehnte auf dem Wasser der Mahagoni-Schönheit kaum etwas anhaben. Bis zur Werftschließung wurde „Oromocto“ im Winter bei de Dood gepflegt und schon damals auf dem neuesten Stand gehalten. Die ersten großen Modifikationen standen bereits im Winter 75/76 an. Da längere Sommerreisen mit der Familie geplant waren, wurde ein neuer Mast samt Vorsegelrollanlage geriggt und der Ballast um 200 Kilogramm erhöht. Außerdem kamen ein damals hochmoderner Autopilot sowie eine Heizung an Bord.

Die Benzin-Einbaumaschine samt hydraulischem Schraubenantrieb musste einem marinisierten Golf-Diesel mit konventioneller Wellenanlage weichen, und die Navigation wurde mit einem Funkpeiler aufgerüstet. Derart fahrtentauglich gemacht, standen in den folgenden Sommern Norwegen bis hinauf nach Ålesund und Finnland auf dem Törnplan.

Auch ohne Werft gut gepflegt

Nachdem die Bauwerft nicht mehr als Winterlager zur Verfügung stand, griff Senior Greten auf seine eigene Firma zurück. Dazu fertigte de Dood kurz vor der Schließung einen Spezialtransporter. Fortan ging es jeden Herbst per Lkw rund 300 Kilometer ins Binnenland – bei zwölf Meter Länge, Überbreite und gut acht Tonnen Verdrängung keine leichte Aufgabe. Dafür konnte das Holzboot in der eigens gebauten Firmenhalle perfekt lackiert und gepflegt werden.

Werfthilfe war nur noch einmal nötig, als die Yacht im Frühjahr 78 in Schilksee aus dem Krangurt auf die Kaimauer rutschte. Die Folge: Das Achterschiff wurde auf rund einem Quadratmeter eingedrückt. Prompt ging es zurück auf den Lkw und nach Bremen, wo Burmester den Schaden behob.

Der Generationswechsel

1995 stand der Generationswechsel an. Schon viele Jahre waren Opa und Enkel im Sommer gemeinsam unterwegs gewesen. „Großvater hat mir vertraut. Mit 20 durfte ich zum ersten Mal allein mit Freunden auf Törn“, so Enkel Kai Greten.

Die nächste Zäsur folgte im Herbst 2001. Auf dem Weg ins Winterlager, das inzwischen wieder an der Weser war, kam es zur Grundberührung. „Wir waren spät dran. An der Verzweigung der Fahrwasser Alte Weser und dem Hauptfahrwasser haben wir eine Tonne übersehen und sind auf eine Sandbank gelaufen. Das Aufsetzen im Schwell war so heftig, dass die Schranktüren aus den Scharnieren gefallen sind“, schildert Kai Greten die Schreckensnacht. Nach vielen sehr harten Aufsetzern kommt „Oromocto“ aus eigener Kraft wieder frei, macht aber Wasser. „Mithilfe der Pumpen konnten wir den Wasserstand kontrollieren und das Boot nach Bremen bringen“, so Greten.

Eine Folge endloser Reparaturen

Von der Beinahe-Strandung sollte sich „Oromocto“ nicht mehr erholen. Stattdessen begann eine endlose Folge von Reparaturen. Direkt nach der Grundberührung wurde der Ballast abgenommen, der Holzkiel ausgefräst und neu aufgedoppelt. Doch schon im nächsten Sommer ist klar: Bei Lage macht das Boot immer noch etwas Wasser. Das Problem dabei: Weder in der Bilge noch von außen ist ein offensichtlicher Schaden zu erkennen. Das Wasser scheint an der Verbindung zwischen Alugerippe und Rumpf einzudringen, daher wird der Ballast zwei Jahre später abermals abgenommen und neu angesetzt. Auch diese Reparatur bleibt ohne Erfolg.

2006 entscheidet sich Greten für die große Lösung, der Alu-Strongback muss ersetzt werden. Da das neue Gerippe nicht durch den Niedergang passt, muss es unter Deck verschweißt werden. Dabei unterläuft den Bootsbauern ein schwerwiegender Fehler: Die mehrteilige Stützstruktur wird nicht kraftschlüssig mit den Wanten-Spanten verbunden.

Im ersten Jahr bleibt der Konstruktionsfehler unentdeckt. Erleichterung beim Eigner: Das Schiff ist trocken. Doch dann gibt es erneut Probleme: Bei harten Bedingungen macht „Oromocto“ wieder etwas Wasser. „Das war nicht schön, die Menge rechtfertigte aber keinen weiteren Eingriff“, so Greten. Stattdessen wird ins Rigg investiert und das Unterwasserschiff optimiert, „Oromocto“ soll schneller werden.

Das Boot macht immer mehr Wasser

Der neue Mast mit doppelter Saling wiegt gerade mal die Hälfte des alten Rohrs. Dazu kommt ein 40 Zentimeter längerer Großbaum, der dem IOR-typischen Großsegel zu mehr Fläche verhilft. Unter Wasser wird kurzerhand die Säge angesetzt und die alte Ruderanlage samt Skeg entfernt. Stattdessen kommt ein freistehendes GFK-Blatt von Jefa nebst selbstausrichtenden Walzenlagern an Bord. Und der Festpropeller muss einem strömungsgünstigeren Drehflügler weichen.

Derart modernisiert, segelt die alte Dame auch auf Regatten wieder vorn. Erst bei den German Classics in Flensburg, 2014 ist sogar ein ORC-Gesamtsieg bei Rund Skagen drin. Doch auch die alten Probleme sind wieder da: Von Saison zu Saison macht „Oromocto“ mehr Wasser. Das Aus kommt 2016 auf der Nordsee. Greten ist gerade Rund Skagen unterwegs, es weht mit guten 5 Beaufort aus Nordwest, als die Freiwache auf der Höhe von Esbjerg meldet, dass der Pegel bis zu den Duchten steht.

Mit allen verfügbaren Pumpen kann der Wasserstand gehalten werden. Glück im Unglück: Wenn „Oromocto“ nicht gegen die See anbolzt, hält sich auch der Wassereinbruch in Grenzen. „Wir sind nach Helgoland abgelaufen, nach einer Mütze Schlaf ging es weiter nach Bremen“, fasst Greten die dramatischen Stunden zusammen. „Damals dachte ich noch: Zwei, drei Wochen in der Werft, und das Boot ist wieder seeklar.“ Doch es kommt anders. Die mit der Begutachtung betraute Werft in Bremen winkt ab: Der Schaden ist so groß, dass die Bootsbauer nicht ranwollen.

Das war der Tiefpunkt. Um die Saison zu retten, kaufte Greten kurzerhand ein Kunststoffschiff. Doch das Familienerbe ließ ihn nicht los. Zwei Jahre reifte der Entschluss, dann stand fest: „Oromocto“ muss segeln.

“Oromocto” soll gerettet werden

Die Reparatur soll bei Janssen & Renkhoff in Kappeln erfolgen. Per Lkw wird die äußerlich nach wie vor unversehrte „Oromocto“ an die Schlei gebracht. Die Schadensanalyse auf der Werft macht klar, gute Bootsbauer allein reichen hier nicht aus. Die Struktur des Rumpfs muss von Grund auf neu gedacht und gerechnet werden. Dazu holt Werftchef Fiete Renkhoff Designer Marc-Oliver von Ahlen ins Team.

„Ich hatte den Schreibtisch randvoll mit Projekten und eigentlich keine Zeit. Aber Fiete ließ nicht locker, und wir arbeiten ja oft zusammen, deshalb habe ich mich breitschlagen lassen“, beschreibt von Ahlen den Einstieg ins Projekt. Wie viel Arbeit auf den Konstrukteur zukommen wird, war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht abzusehen.

Erschreckendes Schadensbild

Denn nicht nur der Kiel war eine Baustelle. Der dreifach karweelgeplankte Rumpf ließ beim Abklopfen diverse Hohlstellen erkennen. Offenbar war die Verleimung schon beim Bau mit zu wenig Druck erfolgt, sodass die Lagen nicht richtig verbunden waren.

Rund vier Quadratmeter der Außenhaut mussten ausgefräst und neu aufgebaut werden. Ähnlich schlimm sah es am Kiel aus, der hölzerne Innenkiel und der Kielgang waren durch die Grundberührung und den jahrelangen Wassereinbruch faul, sodass sie auf sechs Meter Länge und 60 Zentimeter Breite ausgewechselt werden mussten.

Der marode Alu-Strongback war ebenfalls nicht zu retten. Die nötige Struktur liefert fortan eine formverleimte Bodengruppe aus Mahagoni. Die sieht nicht nur edel aus, sondern ist auch flächig mit dem Rumpf verklebt. „Das wäre bei einer Aluminiumkonstruktion nicht möglich gewesen, daher hätten wir die Rigg- und Kielkräfte nicht so gut aufnehmen können“, erklärt von Ahlen. Letzteres ist gerade vor dem Hintergrund wichtig, dass unklar bleibt, wie gut die Verklebung der Außenhaut tatsächlich ist und ob sich neben den reparierten Hohlräumen bei starker Belastung eventuell neue öffnen.

Die bessere Krafteinleitung war letztlich auch der Grund, den Ballastkiel neu zu bauen. Damit die Struktur nicht wieder überlastet wird, sollte die Flosse eine Topplatte bekommen. Dazu musste ohnehin der Bleiballast neu gegossen werden.

Die Kielform wird verändert

Der Umstieg von der alten Trapez- auf eine L-Form war dann ein kleiner Schritt. Die moderne Flosse ist strömungsgünstiger, ermöglicht aber vor allem einen deutlich tieferen Schwerpunkt, was bei gleichem Gewicht zu mehr aufrichtendem Moment führt, aber weniger Ballast erfordert. Bei „Oromocto“ ließ sich beides umsetzen, die Edelstahlflosse mit Bleibombe ist rund 650 Kilogramm leichter als der alte Ballast. Der Schwerpunkt liegt aber fast einen halben Meter tiefer, dadurch wandert der Schwerpunkt des gesamten Bootes um etwa 13 Zentimeter nach unten. Das aufrichtende Moment hat also sogar leicht zugelegt.

Einen Teil der Gewichtseinsparung braucht die deutlich massivere Holzbodengruppe auf, trotzdem ist „Oromocto“ durch die Kiel-OP rund 500 Kilogramm leichter geworden. „Dadurch taucht das Boot aus und hat weniger benetzte Fläche – entscheidend für Leichtwind. Außerdem ist der Wasserablauf am Spiegel bei klassischen Rissen oft kritisch. Das Austauchen hilft, den Druck unter dem Achterschiff zu verringern und den Freischlag des Spiegels zu erhöhen. Beides zusammen hilft dem Wasserablauf“, so von Ahlen.

Komplett neuer Innenausbau

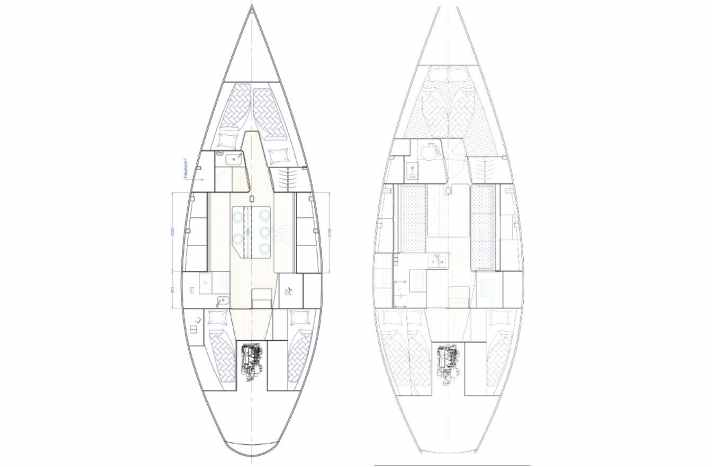

Angesichts der massiven Eingriffe in die Struktur und das Unterwasserschiff scheint die Modernisierung des Interieurs fast schon nebensächlich. Sie hat sich aber zu einem wesentlichen Bestandteil der von Greten gewünschten Instandsetzung entwickelt. Durch die größere Pantry und die Möglichkeit, an Bord zu duschen, bietet das Boot deutlich mehr Wohnkomfort als zuvor.

Auch das von Marc-Oliver von Ahlen entwickelte Farbkonzept geht auf. Die horizontale Teilung mit mattweißer Decke, Schotten und Schapps ist sehr viel freundlicher und lässt den Innenraum optisch größer wirken als zuvor. Gleichzeitig unterstreicht der Kontrast zum dunklen Mahagoni die klassische Holzarbeit. „Der Effekt hat uns selbst überrascht. Früher haben wir selten unter Deck gesessen, weil es eine dunkle Höhle war. Das ist jetzt komplett anders“, betont Eigner Greten.

Trotzdem bemüht er sich darum, den Charakter des Bootes zu erhalten. So wurden, wo immer möglich, die alten Beschläge, Holzteile und Fronten aufgearbeitet und weiterverwendet.

Elektronik teilweise ersetzt

Dabei machte Greten selbst vor der Elektronik nicht halt. Natürlich sind ein aktueller Plotter, UKW-Funk und ein Autopilot an Bord, der Einbau erfolgte aber relativ dezent in der Naviecke. Das Echolot und die Cockpit-Instrumentierung dagegen sind noch Originale. Die aufbereiteten Anzeigen von Brookes & Gatehouse sind sogar ans Bussystem angeschlossen und funktionieren. Lediglich das elektromechanische Sumlog arbeitet noch nicht. Die Loggengeber hatten Wasser gezogen und waren nicht mehr zu retten; die aktuelle Technik ist nicht kompatibel. In Zukunft soll das charakteristische Klicken des Meilenzählers jedoch wieder zu hören sein. Greten arbeitet an der Beschaffung des nötigen Wandlers, den es aber nicht fertig zu kaufen gibt.

Über die Kosten der zweijährigen Reparatur und Modernisierung möchte Greten lieber nicht reden. „Dafür hätten wir leicht ein neues Schiff kaufen können. Aber ‚Oromocto‘ gehört nun mal zur Familie. Und außerdem hatten wir in den letzten Jahren bereits einiges in Rigg, Motor und Ruderanlage investiert.“

Schon vor dem Refit galt „Oromocto“ ob des guten Pflegezustands als antikes Möbelstück. Durch die Frischzellenkur gleicht die ein halbes Jahrhundert alte Konstruktion nicht nur optisch einem Neubau, sie fühlt sich auch auf dem Wasser wesentlich jünger und lebendiger an.

Für acht Tonnen sehr agil

Beim Probeschlag auf der Kieler Förde lassen sich selbst kräftige Böen und Dreher leicht und intuitiv aussteuern, mehr als die sprichwörtlichen zwei Finger am Rad sind dabei kaum nötig. Derartig agiles Segeln traut man einer acht Tonnen schweren und 50 Jahre alten Yacht kaum zu.

Puristen werden einwenden, dass die Umbauten nicht dem Stand der Technik von 1970 entsprechen. Dazu kann man sicherlich unterschiedliche Auffassungen haben. Letztlich geht es aber darum, ein Schiff zu erhalten, das aufgrund der Schwere der Schäden nüchtern gesehen ein Fall für den Abwracker war. Dass bei einer Reparatur auf die beste verfügbare Technik zurückgegriffen wird, kann man wohl kaum übelnehmen. Umso weniger, wenn nicht so radikale Reparaturversuche nur zu einer Verschlechterung der Substanz geführt hätten.

Technische Daten “Oromocto”

- Konstrukteur: Gerhard Gilgenast

- Bauwerft: de Dood, Bremen

- Gesamtlänge: 12,00 m

- LWL: 9,90 m

- Breite: 3,65 m

- Tiefgang: 2,00 m

- Verdrängung: 8,0 t

- Segelfläche: 61 m²

Dieser Artikel erschien erstmals in YACHT 17/2020 und wurde aktualisiert