Überlebenskampf im Eis: Die „Belgica“-Expedition – Albtraum in antarktischer Nacht

Morten Strauch

· 28.01.2024

- 23. Januar 1898: Ankunft in der Antarktis

- März 1898: Die “Belgica” ist eingefroren

- Mai 1898: Der Überlebenskampf in der Polarnacht beginnt

- 22. Juli 1898: nur kurze Erleichterung mit den ersten Sonnenstrahlen

- 16. November 1898: neue geistige Störungen im polaren Sommer

- 12. Februar 1899: hektischer Ausbruch aus dem Packeis

- 5. November 1899: triumphale Rückkehr nach Antwerpen

- Die Route der “Belgica”

- Rekonstruktion des Wahnsinns: Das Buch zur “Belgica”-Expedition

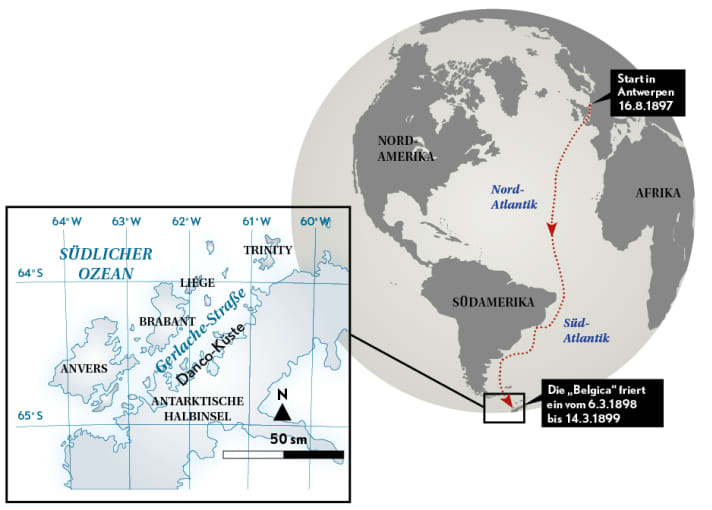

Am 16. August 1897 verlässt die Bark „Belgica“ den Hafen von Antwerpen. Unzählige Schaulustige säumen die Ufer der Schelde und bejubeln die Besatzung des einstigen Walfängers. Deren Mission: Eroberung des letzten noch unerforschten Kontinents – der Antarktis.

Angeführt vom belgischen Kommandanten Adrien de Gerlache de Gomery, soll die wissenschaftliche Expedition dem kleinen belgischen Königreich auch Ruhm und Ehre einbringen, das kaum Seefahrertradition aufweist und dessen Küstenlinie lediglich 65 Kilometer misst.

Die Crew der „Belgica“ ist ein zusammengewürfelter Haufen aus größtenteils unerfahrenen Belgiern und Norwegern. Darunter befindet sich auch der noch unbekannte Roald Amundsen, der einer Karriere als ruhmreicher Polarforscher entgegenfiebert und die Reise als Studienfahrt betrachtet. Das einzige Besatzungsmitglied mit Polerfahrung ist der amerikanische Schiffsarzt Frederick Cook, der aber erst in Südamerika an Bord kommen wird.

Defekte, Raufereien und Grundkontakt zum Auftakt der Reise

Kaum ist das schwer beladene Schiff auf der Nordsee angekommen, muss die „Belgica“ aufgrund von Problemen mit der Dampfmaschine schon wieder in Ostende anlanden. Der erste Dämpfer für de Gerlache, der schlechte heimische Presse fürchtet wie der Teufel das Weihwasser. Doch das Schiff legt wieder ab und übersteht erste schwere Stürme auf dem Atlantik.

Im chilenischen Punta Arenas müssen nach zahlreichen Trinkgelagen, Raufereien und einer drohenden Meuterei vier Belgier das Schiff verlassen, darunter der Koch. Nach einem weiteren Zwischenstopp in Ushuaia läuft die „Belgica“ am 1. Januar 1898 im Beagle-Kanal auf Grund. Mit Müh und Not gelingt es der Mannschaft nach langem Kampf, das Schiff zu befreien, bevor es von den Gezeiten am Felsen aufgerieben wird. Wieder repariert, verlässt die Expedition am 14. Januar die Isla de los Estados, auch bekannt als Staten Island, mit Kurs Antarktis.

Während der Querung der Drakestraße holen übermütige Besatzungsmitglieder einige Albatrosse vom Himmel. Unter Seeleuten ein absolutes Tabu, denn das Töten der großen Seevögel soll der Überlieferung nach Unheil heraufbeschwören. Und tatsächlich kommt es schon bald zu einer Tragödie: Während eines Sturms nahe den Südlichen Shetlandinseln geht ein norwegischer Matrose über Bord und kann nicht mehr gerettet werden.

23. Januar 1898: Ankunft in der Antarktis

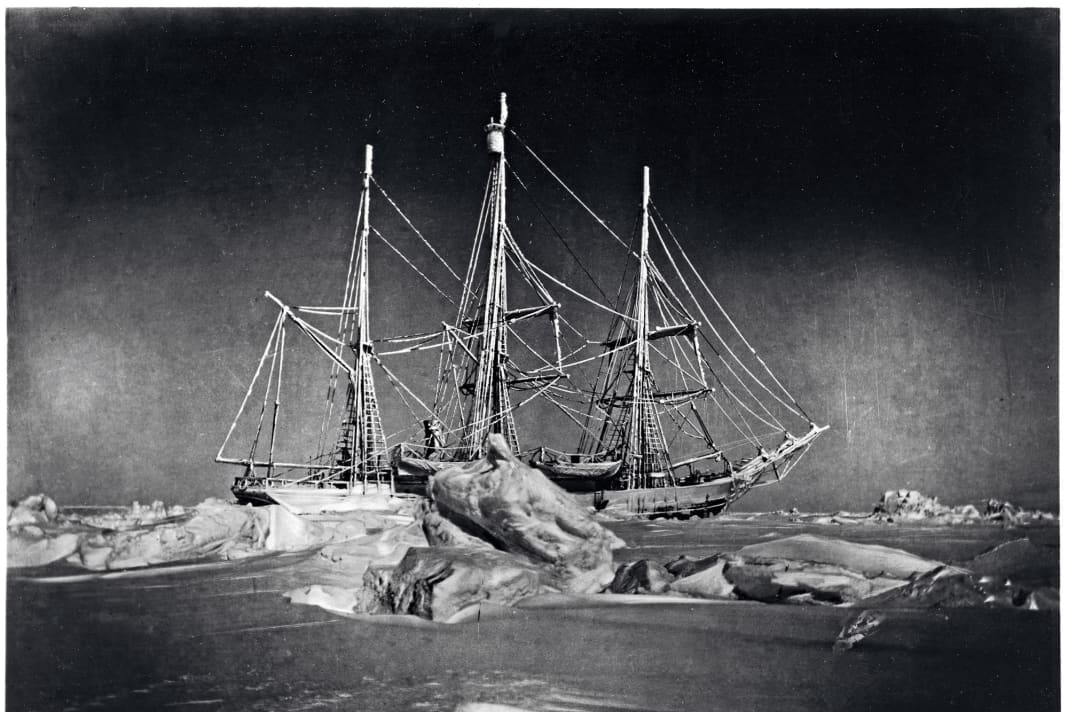

Am 23. Januar erreicht die „Belgica“ die Nordwestküste von Grahamland, dem nördlichsten Teils der 1.200 Kilometer langen Antarktischen Halbinsel, die wie ein Finger auf Südamerika zeigt. Neben den Wissenschaftlern nutzt auch Cook jede Gelegenheit, um an Land zu gehen. Der Amerikaner fungiert nicht nur als Arzt, sondern auch als Expeditionsfotograf. An Bord ist eigens eine kleine Dunkelkammer eingerichtet, in der er seine heute noch erhaltenen Fotos entwickeln kann.

Die Bilder der Expedition wirken ruhig, die Geräuschkulisse ist jedoch immens

Cooks Aufnahmen vermitteln eine sonderbare Ruhe, die im krassen Kontrast zu den lebensfeindlichen Bedingungen und der Geräuschkulisse von schreienden Seevögeln, Pinguinen und dem Brüllen der kalbenden Gletscher steht.

De Gerlache führt das Schiff durch eine Meerenge zwischen dem Festland und dem Palmer-Archipel weiter nach Süden. Die Eisberge sind aus navigatorischer Sicht eine enorme Herausforderung. Da der größte Teil ihrer Masse weit unter der Wasseroberfläche liegt, sind sie der Tiefenströmung ausgesetzt, die eine völlig andere Richtung haben kann als die Oberflächenströmung oder der Wind.

Unbekannte Tiere und Pflanzen werden entdeckt

Der rumänische Biologe Emil Racovitza sammelt in kurzer Zeit Hunderte verschiedene Pflanzen und Tiere, die er konserviert und von denen der damaligen Wissenschaft etliche noch unbekannt sind. Darunter die südlichste Blütenpflanze der Welt, Deschampsia antarctica, und eine fünf Millimeter lange, flügellose Mücke, die fortan Belgica antarctica genannt wird.

Am 12. Februar 1897 passieren die Entdecker die Landspitze von Kap Renard, die das südliche Ende der heute nach ihrem Kommandanten benannten Gerlache-Straße markiert. Eindrucksvolle dunkle Basalttürme ragen hier direkt aus dem Meer in den Himmel, so steil, dass sie auf allen Seiten schneefrei sind.

Aus wissenschaftlicher Sicht ist die Forschungsfahrt bereits ein Erfolg, doch de Gerlache strebt nach Höherem. Im Idealfall will er den magnetischen Südpol erreichen, zumindest aber einen Breitengradrekord aufstellen. Den hält seit 1841 James Clark Ross, der mit seinen Schiffen „Terror“ und „Erebus“ bis auf 78° 10’ südliche Breite vorgedrungen war. Während der Franklin-Expedition ein paar Jahre später gingen die beiden Schiffe mit ihren Mannschaften im Packeis der Arktis verloren.

Weder das Schiff noch die Crew sind auf eine Überwinterung vorbereitet

Dem ehrgeizigen de Gerlache ist daher sehr wohl bewusst, wie riskant es ist, in der Antarktis zu überwintern. Zumal weder die „Belgica“ noch ihre Crew darauf vorbereitet sind. Doch der Kommandant fordert das Schicksal heraus und drängt trotz des nahenden Winters immer weiter gen Süden.

Die Tage werden kürzer und kälter und offene Wasser im Packeis selten. Immer wieder steckt das Schiff im Klammergriff des Meereises fest, die Anspannung an Bord nimmt stetig zu. Zur Beruhigung der Mannschaft mogelt die Schiffsführung bei der Angabe der erreichten Breite.

März 1898: Die “Belgica” ist eingefroren

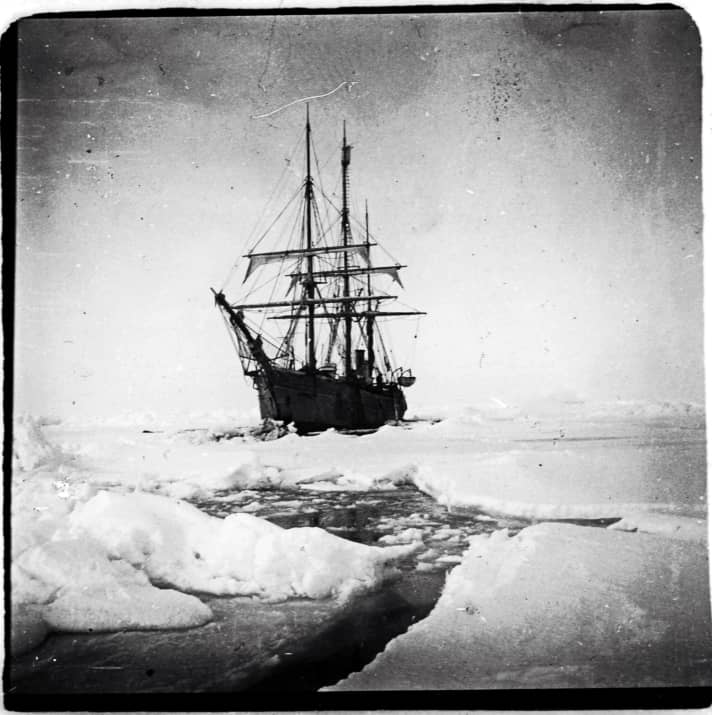

Anfang März ist die „Belgica“ vom Eis eingeschlossen und soll es für sehr lange Zeit bleiben. Es beginnt der Versuch einer unkalkulierbar gefährlichen Pioniertat. Noch nie zuvor hat ein Boot in der antarktischen Nacht überwintert.

An den letzten kurzen Tagen mit Licht muss das Schiff in Eile winterfest gemacht werden. Die Segel werden verstaut, die Schiffsschraube aus dem Wasser gehoben und der Rumpf durch einen hohen Schneewall gegen extreme Kälte isoliert.

An den letzten kurzen Tagen mit Licht muss das Schiff in Eile winterfest gemacht werden

Mitte März zeigt die Quecksilbersäule bereits 20 Grad minus an, Tendenz weiter stark fallend. Aus Teilen der nicht mehr benötigten Dampfmaschine wird ein Kessel gebaut, in dem Schnee geschmolzen wird, um Trinkwasser zu gewinnen. Direkt neben der „Belgica“ wird ein Loch in das Eis gehauen und ständig freigehalten. Zum einen, um rasch Löschwasser zu haben, sollte das Schiff anfangen zu brennen. Zum anderen, um zu angeln.

Anfangs herrscht ein reges Treiben, denn in der Routine ihrer Arbeit finden die Männer Halt. Mit der zunehmenden Dunkelheit der Herbsttage jedoch drücken sie sich immer öfter vor ihren Aufgaben oder bleiben in den Kojen.

Mai 1898: Der Überlebenskampf in der Polarnacht beginnt

Mitte Mai geht die Sonne ein letztes Mal unter, dann bricht die dreimonatige Nacht an. Unablässig tosende Stürme drohen den einzigen Zufluchtsort der Männer zu zerstören und zerren an ihren Nerven. Das knirschende, krachende Geräusch von Eis auf Eis oder, schlimmer noch, von Eis auf den Holzrumpf verdeutlicht zu jedem Zeitpunkt, dass sie den unbarmherzigen Kräften hilflos ausgesetzt sind.

In der langen Polarnacht verschlechtert sich der Zustand der Besatzung rapide. Zur seelischen Niedergeschlagenheit gesellen sich Schwindel, rheumatische Schmerzzustände und Herz-Kreislauf-Beschwerden. De Gerlache lässt sich kaum noch blicken und versinkt in eine Depression.

Cook hingegen weiß sich zu beschäftigen. Er fotografiert, schreibt und bastelt an seiner Polarausrüstung. So entsteht ein segelbarer Schlitten, für den er einen Satz Segel aus Bettlaken anfertigt. Sein bemerkenswert fröhliches Naturell macht ihn nahezu immun gegen die Verzweiflung. Da seine Kameraden fast ununterbrochen seine Hilfe beanspruchen, ist er der meistbeschäftigte und beliebteste Mann an Bord.

Roald Amundsen will lernen und sich abhärten

Amundsen nimmt jede Möglichkeit wahr, um seine Fähigkeiten zu erweitern und seine Leidensfähigkeit zu erhöhen. „Leid und Leistung“ ist sein Motto. Zusammen mit dem Schiffsarzt unternimmt er riskante Landexpeditionen, wobei eine fortwährende Freundschaft entsteht.

Am 5. Juni stirbt de Gerlaches treuer Freund Émile Danco. In Segeltuch eingenäht, wird der Geologe zwei Tage später mit Gewichten beschwert durch eine Eisspalte der See übergeben. De Gerlache plagen starke Schuldgefühle, denn er hatte das Schiff gegen den Rat und Willen seiner Wissenschaftler auf Gedeih und Verderb weiter in das Eis gesteuert.

Nach und nach gleicht die „Belgica“ einem Irrenhaus

Cook befürchtet, dass bald noch mehr Männer sterben werden, und unternimmt verzweifelte Versuche, um seine Kameraden am Leben zu halten. Um ihnen Licht zuzuführen, lässt er sie sich nackt ausziehen und vor einem hellen Ofenfeuer aufstellen. Die Männer, die noch können, ermuntert er, in einer Endlosschleife um das Schiff zu laufen. Nach und nach gleicht die „Belgica“ einem Irrenhaus.

Rohe Pinguine und Robben gegen den Skorbut

Als dem Bordarzt klar wird, dass der konservierte Limettensaft seine Wirkung verloren haben muss und die Mannschaft infolgedessen an der gefürchteten Seefahrerkrankheit Skorbut leidet, besinnt er sich auf seine Erfahrungen aus der Arktis.

Bei den Inuit waren keine Skorbutsymptome erkennbar gewesen, auch wenn sie weder Zitrusfrüchte noch Sauerkraut kannten, deren Inhaltsstoffe bekanntlich gegen die heimtückische Krankheit helfen. Sie ernährten sich fast ausschließlich von frischem Fleisch von Walen und Robben – vorzugsweise naturbelassen. Offenbar ein ausreichender Schutz gegen Skorbut.

Also verordnet Cook der Mannschaft den täglichen Verzehr von frischem Pinguin- oder Robbenfleisch mit der Empfehlung, es so roh wie möglich zu essen. Nach und nach überwinden die Männer ihren Ekel und lassen sich von Cooks Heilmethodik überzeugen. Gesundheitlich geht es wieder etwas aufwärts.

22. Juli 1898: nur kurze Erleichterung mit den ersten Sonnenstrahlen

Als um den 22. Juli herum die ersten Sonnenstrahlen die Mastspitzen der „Belgica“ anleuchten, sind keine weiteren Todesopfer zu beklagen. Doch die Besatzungsmitglieder sind ergraut, aufgedunsen und von gelblicher Hautfarbe. Das Aufflackern von Hoffnung ist nur von kurzer Dauer. Schon bald fallen die Männer wieder zurück in Depression und Angst.

Im August verfällt ein Matrose dem Wahnsinn und offenbart Mordgelüste. Auch körperlich erleiden die Männer einen unerklärlichen Rückfall, trotz des Pinguinverzehrs. Als ein weiterer Matrose kurz darauf an paranoiden Angstzuständen erkrankt, scheint alles aus dem Ruder zu laufen.

16. November 1898: neue geistige Störungen im polaren Sommer

Am 16. November beginnt endlich der polare Sommer, der mehr als zwei Monate andauern wird. Cook hatte geglaubt, die Rückkehr der Sonne würde einen heilenden Einfluss auf die Besatzung bewirken, doch das Gegenteil ist der Fall. Kamen die Männer im Winter kaum aus den Kojen, so leiden sie jetzt an Schlaflosigkeit, und neue Symptome geistiger Störungen treten auf.

Aus Angst vor einer zweiten Überwinterung unternimmt die Besatzung desperate Versuche, sich aus der eisigen Umklammerung zu lösen. Probesprengungen mit Tonitstangen verpuffen ebenso wirkungslos wie ein Grabensystem, welches das Abschmelzen des Eises vor dem Schiff beschleunigen sollte. Schließlich machen sich die erschöpften Männer daran, einen befahrbaren Kanal aus dem Eis zu sägen – vom Heck der „Belgica“, wo das Eis am dünnsten ist, bis zur 700 Meter entfernten nächsten freien Wasserfläche. Ein Mammutprojekt, das sie motiviert. Positive Energie durch körperliche Arbeit, dazu viel Pinguinfleisch, und alles unter der nicht untergehenden Sonne.

Doch nach einem Monat harter Arbeit rund um die Uhr, der Kanal ist kurz vor der Fertigstellung, entsteht urplötzlich ein großer Riss längsseits des Schiffes, der die Eismassen verschiebt und den Fluchtkorridor verschließt. Augenblicklich ist sämtliche Hoffnung dahin und mit ihr die aufgekeimte Moral.

12. Februar 1899: hektischer Ausbruch aus dem Packeis

Das Wunder der Befreiung kommt unverhofft. Am 12. Februar beginnt das Packeis aufzubrechen, und die Männer spüren seit fast einem Jahr das erste Mal wieder das Wogen des Meeres auf dem Schiff. Auch die Ufer des Kanals beginnen auseinanderzudriften. Sofort befiehlt de Gerlache, den Schiffsmotor aus seinem Winterschlaf zu holen.

Da die „Belgica“ noch in einem Eisblock gefangen ist, muss diese Ummantelung schnellstmöglich weggesprengt werden, bevor sich der Fluchtweg erneut schließt. Die riskante Aktion gelingt, ohne den Rumpf zu durchlöchern.

Da die Kanalmündung mittlerweile wieder vereist ist, bleibt keine andere Möglichkeit, als auch noch ein Becken freizusprengen, um das Schiff wenden zu können und dann mit Volldampf die Eisbarriere zu durchbrechen. Da sämtliche Rinnen von West nach Ost verlaufen, kämpft sich die „Belgica“ Richtung Westen vor, wobei der Steven immer wieder als Rammbock eingesetzt wird.

Pinguinkadaver als Fender

Je näher sie dem offenen Meer kommt, desto kleiner werden die Eisschollen, die von der Dünung mit voller Wucht gegen den Rumpf geworfen werden. Um die harten Schläge abzupuffern, die den Holzplanken hart zusetzen, werden Pinguinkadaver über die Reling gehängt. Die tierischen Fender schwächen die Stöße der Eisschollen so lange ab, bis sie selbst zu Brei zerdrückt werden. Makaber, aber effektiv. Größere Eisschollen werden gesprengt. Es darf einfach nichts mehr schiefgehen.

Schließlich gelingt die Flucht aus dem eisigen Gefängnis mit anschließendem Kurs auf Punta Arenas, wo die „Belgica“ am 28. März nach einer erneuten Beinahe-Havarie vor Kap Hoorn ankommt.

5. November 1899: triumphale Rückkehr nach Antwerpen

Am 5. November 1899 werden die Männer in Antwerpen triumphal empfangen. Dass es de Gerlache nicht gelungen war, einen Südrekord aufzustellen oder den magnetischen Südpol zu erreichen, spielt keine Rolle. Die Expedition hat unerforschte Polarregionen kartiert, wertvolle wissenschaftliche Beobachtungen angestellt und den antarktischen Winter überlebt – alles Pioniertaten im Namen Belgiens. König Leopold ernennt alle Offiziere und Wissenschaftler zu Rittern des Leopoldordens, der höchsten Auszeichnung des Landes.

Mit der „Belgica“-Expedition hat das goldene Zeitalter der Polarforschung begonnen. Während Amundsen in den nächsten Jahren zum gefeierten Polarforscher avanciert, wird sein Freund Cook des mehrfachen Betruges überführt und landet sogar im Gefängnis. Die „Belgica“ dient während des Zweiten Weltkriegs als Sprengstoffdepot in Norwegen und wird 1940 versenkt.

Die Route der “Belgica”

Pleiten, Pech und Pannen begleiten die „Belgica“ vom ersten Tag an. Trotzdem gelingt eine Fülle an wissenschaftlichen Entdeckungen sowie die Kartierung unerforschter Regionen in der Westantarktis. Neben einer Meerenge, die nach dem Kommandanten de Gerlache benannt wird, heißen fortan auch mehrere Inseln nach belgischen Städten und Regionen. Die Festlandseite der Gerlache-Straße bekommt den Namen des verstorbenen Geologen Danco.

Rekonstruktion des Wahnsinns: Das Buch zur “Belgica”-Expedition

Gründlich recherchiert und filmreif erzählt: In seinem ausführlichen Buch berichtet Julian Sancton über das vergessene Kapitel der Polarforschung. Erschienen im Malik/Piper Verlag.