Von Thies Matzen

Man nehme: ein altes Boot, einen abgelegenen Längengrad im Pazifik, drei Paare. Gebe hinzu: eine weniger verbundene und verbrauchte Welt; Briefe und Boote statt Bytes, die Meldungen um eine analogere Welt tragen; reichlich Salz. Stelle die Temperatur auf durchschnittlich 25 ºC; warte siebzig Jahre – und diese Geschichte von „Wanderer III“ auf dem Längengrad 96º W beginnt tief in eine Segelära zurückzureichen, in der Leser sich noch Zeit nahmen, Artikel von der Länge wie diesem zu lesen.

Die Boote dagegen waren eher kurz. Nach heutigem Maßstab bedarf es einiger Fantasie, sich die Neunmetersiebenundzwanzig von „Wanderer III“ als komfortablen Lebensraum vorzustellen – aber genau das sind sie uns seit vierzig Jahren. Und niemand hätte 1952, als sie beim Stapellauf im englischen Burnham-on-Crouch in ihr Element glitt, ahnen können, dass ihr mal eine Affinität zu einem pazifischen Längengrad zugeschrieben werden würde. Und dass sie siebzig Jahre später, inmitten der großen Natur der Falklandinseln an einer eigens für sie gelegten Muring nur darauf warten und immer noch bereit dafür sein würde, wieder zu ihm segeln zu können. Einfach so – es wäre zum neunten Mal.

Keine andere Yacht hat den Beginn des Fahrtensegelns derart geprägt wie dieses 30 Fuß lange Holzboot. Kaum eine andere Yacht ist zeitlich und geografisch weltweit so herumgekommen wie sie. Für ihre Reisen, die Segler einer ganzen Ära geprägt haben, wurde sie zweimal mit der seit 1922 jährlich vergebenen prestigeträchtigen Blue Water Medal ausgezeichnet. Erstmals 1955 mit dem britischen Segelpaar Eric und Susan Hiscock und dann 2011 mit uns.

“Wanderer III” hat eine Art, die Eigner zur Weltumsegelung zu bewegen

Dabei ist „Wanderer III“ keineswegs die beste, schnellste, komfortabelste oder gar diese schwer zu definierende ideale Fahrtenyacht. Doch da ist etwas an ihr, das ihre drei Blauwasser-Eigner – Eric und Susan Hiscock, Gisel Ahlers mit Partnerin Chantal Jourdan und meine Frau Kicki und mich –fesselte, sie siebzig Jahre lang zu pflegen und beinahe ununterbrochen mit ihr um die Welt zu segeln.

Im Jahr 2006, kurz bevor Kicki und ich abermals unseren Kurs in die hohen südlichen Breiten absteckten – in denen wir seither überwiegend segeln –, durchkreuzten wir mit „Wanderer III“ einen Ozean, den sie seit 1953 besegelt, als wäre es das Üblichste der Welt: den Ostpazifik. Wir waren im Westwindgürtel Richtung Chile unterwegs, der achterliche Wind war allerdings kaum spürbar. Statt wie im Rausch leichtfüßig Mitwindmeilen abzuspulen, sorgte ein Wechsel von Flauten und Fronten für ein unbekömmliches Stop-and-go.

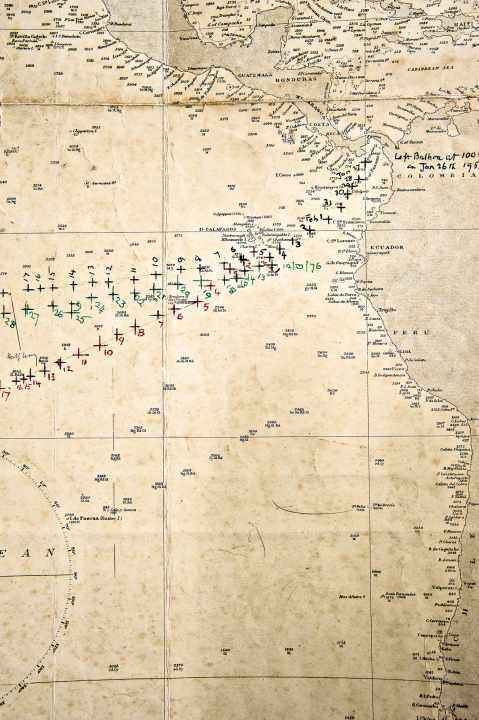

Unter Deck beugte ich mich einmal mehr über die ausgebreitete Seekarte, noch aus Gisels und Chantals Zeiten. Sie besaß Charakter; Kaffeeflecken schufen auf ihr Inseln, die keine waren. Auf einer früheren Reise hatte ich blankes Papier hinzugeklebt, um den Ozean zu vergrößern, den die Karte repräsentierte. Eine Sextanthöhe platzierte uns in Form eines kleinen Kreuzes auf 39º 24’S/95º 58’W; das waren wir, „Wanderer III“ befand sich genau dort.

Irgendwann wurden mir die vielen anderen Mittagshöhenkreuze bewusst, die sich über die Papierfläche verteilten. Meine Augen liefen süd- und nordwärts entlang unseres Längengrads – wir befanden uns nur zwei Minuten entfernt vom 96º W. Dessen Linie zog sich unberührt von jeglicher Landmasse nordwärts nach Mexiko, wo er sich in kontinentaler Unauffälligkeit verlor. Südwärts verlief er ungehindert mitten durch den Pazifik, direkt hinein in eine der weltweit einsamsten Ozeanflächen bis zur Antarktis. Er war ein landloser Einzelgänger. Keine Frage: Jeder, der ihn kreuzte, war definitiv auf einer langen Reise unterwegs.

Blind Date im pazifischen Nirgendwo

Ich hatte gerade mit Bleistift ein sechstes Kreuz auf ihm markiert – neben einem von Gisel, fünf von uns –, da begriff ich: Zwei weitere müssten hinzukommen, nämlich die von Erics und Susans zwei Weltumsegelungen auf „Wanderer III“ in den fünfziger und sechziger Jahren. Es war in genau dem Moment, dass es wirklich in mich eindrang: Gerade fand das achte Zusammentreffen von „Wanderer III“ mit diesem abgelegenen Längengrad im pazifischen Nirgendwo statt.

Die Bleistiftkreuze repräsentierten nichts weniger als acht einzigartige, sich über ein halbes Jahrhundert spreizende Meeresmomente auf ihm. Was genau hatte es „Wanderer III“ erlaubt, diese wieder und wieder zu kreieren? Was genau hatte es ihr ermöglicht, über mehr als 300.000 gesegelte Seemeilen hinweg zwei Riffstrandungen, eine Durchkenterung, mehrere Knock-downs und unzählige Stürme zu überstehen?

Am 14. Tag ihrer ersten Passage im Pazifik 1953 – von Panama zu den Marquesas auf der Passatwindroute rund um die Welt – waren die Bananen der Staude in der Vorpiek überreif. „Fallen wie Blätter im Herbst“, schrieb Eric beinahe poetisch am 8. Februar 1953 ins Logbuch. Seine Aufzeichnungen sind erstaunlich ungezwungen, wenig förmlich, sie kommen ohne viele technische Auflistungen quantifizierbarer Werte zu Luftdruck, Wind und Wetter aus, sondern sind narrativ gehalten; in Worten statt in Nummern, mit der Notierung der täglichen Mittagsposition.

Erste Pazifikpassage für “Wanderer III” hat es in sich

Doch auf 4º 41’S/96º 08’W war es vorbei mit der Poesie: „Die Bewegung ist schrecklich. Zum Frühstück riss sich der Herd samt Kessel und Pott kochenden Wassers von seiner Kardanaufhängung. Schmiss die letzten Bananen fort.“ Und kurz darauf: „Die Bewegung ist einfach zu viel.“

Nach 1.482 der insgesamt 4.000 Seemeilen langen Passage hatten sie die Galapagosinseln lange passiert. Der Wind hatte über die gesamte letzte Nacht stetig zugenommen, und sie pressten mit sechs Knoten westwärts.

„Ich versuchte, sie mit gefiertem Groß und backgehaltener Fock selbststeuernd zu machen ... aber sie zeigt sich als nicht gut balanciert und hält ihren Kurs bei raumem Wind nur für ein paar Sekunden. Giles sollte das ‚metacentric shelf‘ studieren.“

„Zurück an den Zeichentisch, Giles“, scheint Eric dem Bootsdesigner der „Wanderer III“, Laurent Giles, etwa ein Jahr nach ihrem Stapellauf zu empfehlen. Das ist beinahe Häresie und nicht typisch Eric. Doch in diesem Moment des Logbucheintrags scheint er nicht sehr erbaut gewesen zu sein.

„Der Himmel ist meist verhangen. Dies ist nicht, wie ich mir den Südostpassat vorgestellt habe. Ein trüber Tag. Vorm Abendessen reffen wir runter zum zweiten Reff. Susan ist sehr ermüdet, und sie hatte die erste Nachtwache, aber fand keinen Schlaf, während ich mich an Deck kaum wachhalten konnte.“

„Wanderers“ schnelle, ruckartige Bewegungen sowie die Anstrengung des konstanten Handsteuerns mit dem resultierenden Schlafmangel dominieren die Einträge im Logbuch. Windsteueranlagen existierten noch nicht. Schlaf war rar im unterbemannten Blauwassersegeln der fünfziger Jahre.

”Wanderer III” wirkt für die Hiscocks kaum geeignet für die hohen Breiten

Am Wind lassen ihr langer Kiel und großer Lateralplan „Wanderer III“ den Kurs gut halten, und zwei identische Vorsegel, eins an backbord und eins an steuerbord ausgebaumt, stabilisieren mühelos den Kurs vor dem Wind. Allerdings habe ich auf langen Passagen nie für längere Zeit von Hand steuern müssen, da ich immer noch auf die Dienste ihrer ersten Windfahne zurückgreifen kann. Es ist einer jener beiden Prototypen, die ihr Erfinder Blondie Hasler Mitte der sechziger Jahre gleichzeitig auf seinem berühmten Folkeboot „Jester“ und auf „Wanderer III“ installierte. Sie hat damit bis heute mehr als 230.000 Seemeilen geloggt, immer noch mit Originalteilen. Sie ist simpel, machte nie Probleme und lässt mich nach wie vor in dem Glauben, „Wanderer“ sei perfekt balanciert.

Bei ihrem ersten Treffen mit dem Längengrad 96º W waren Eric und Susan da allerdings deutlich anderer Meinung. Erst weit nach Hälfte gen Nuku Hiva konnten sie schließlich doch einen perfekten Segeltag zelebrieren – an einem Freitag, den 13. – auf dem Vorschiff mit Rum Punch und gesalzenen Erdnüssen aus der Dose.

Nach ihrer ersten Weltumsegelung sinnierte ihr Eigner Eric Hiscock: „‚Wanderer III‘ ist sicherlich das kleinste Boot, in dem ein besonnener Mensch mit echtem Respekt vor dem Meer einen Ozean kreuzen wollen würde.“

“Wanderer III” ist ein Spiegel der Zeit

Das Wissen und die Denkart der fünfziger Jahre prägten ihre Bauweise. Niemand wusste genau, wie klein ein Boot sein konnte, um es sicher um die Welt zu schaffen; und wie stark es gebaut sein müsste. Dem begegnete man mit größeren Dimensionierungen in kritischen Bereichen – in der Bilge, dem Mastbereich – und mit einer Unzahl von versteifenden, mit Längswegern integrierten Schotts. Die Briten mochten ihre Yachten unterteilt und nicht offen.

Die 9,27 Meter lange „Wanderer III“ ist lediglich 2,56 Meter breit – aus dem einfachen, fast lächerlichen Grund, dass der Baupreis einer Yacht sich 1952 nach der damals üblichen Thames Tonnage richtete; und die wiederum gewichtete übermäßig die Breite, schmal war infolgedessen gleichbedeutend mit billiger. Zudem hinterfragte niemand, warum eine neun Tonnen große Yacht lebenslang etwa drei Tonnen Blei mit sich herumschleppen sollte. Doch nach „Wanderers“ erster Weltumsegelung tat Eric genau dies. Unter dem Eindruck ihres schlaftötenden Schlingerns und Rollens und der Begegnungen mit breiteren amerikanischen Yachten mit geringerem Tiefgang wandelten sich seine Vorlieben.

Seine „ideale Yacht“, so schrieb er 1957, sei zum einen „die größte, die man sich leisten könne, allerdings mit einer Grenze bei einer Verdrängung von 15 Tonnen“. Also etwa 40 Fuß lang, elf Fuß breit, mit einem Tiefgang von etwas weniger als 1,80 Meter. Achtern mit kurzem, überhängendem Spiegelheck für mehr Auftrieb als direkte Antwort auf das nasse Cockpit seiner dritten „Wanderer“. Mit Platz an Deck, an dem man in den Tropen draußen schlafen kann – auf der „Drei“ sehr vermisst; einem Kutterrigg mit kurzem Bugspriet – für viel Segelpower; und mit reichlich Maschinenkraft – alles, was größer ist als der 4-PS-Stuart-Turner der „Drei“. Kurz: ein Typ Boot, von denen in den siebziger und achtziger Jahren Tausende gebaut werden sollten, die meisten davon allerdings aus Glasfiber.

Für Eric war dies seinerzeit kaum mehr als eine Gedankenübung; zu bezahlen war ein solches Schiff für Susan und ihn damals nicht. Und warum auch: Die „Drei“ hatte ihr Vertrauen voll bestätigt und sie kein einziges Mal im Stich gelassen.

Susan und Eric werden zu Wiederhohlungstätern

So brachen sie 1959 von England zu ihrer zweiten Weltumsegelung auf, abermals entlang der klassischen Weltumseglerroute, bald auch „Hiscock Highway“ getauft. Diesmal hielten sie im Ostpazifik Kurs auf Mangareva und kreuzten den 96. Längengrad etwas südlicher als beim ersten Mal. Und wieder machte er ihnen ziemlich zu schaffen.

„Auf Susans Vorschlag hin drehten wir für sechs Stunden bei, damit wir beide etwas Schlaf bekommen konnten. Nahm die Fock runter um 0600, unglaubliches Rollen zuweilen, es katapultierte sogar eine Untertasse aus ihrer Halterung. Auf diesem Bug ist alles auf der verkehrten Seite: Pantry zu Luv statt Lee erschwert das Kochen maßlos, Kartentisch zu Lee schickt Blut in meinen Kopf – und, da wir beide bevorzugen, auf unserer rechten Körperseite zu schlafen, werden unsere Gesichter hart auf die Matratze gepresst und die Ellbogen, die uns schon zuvor Probleme machten, sind wie paralysiert ... Susans Magen ist besser, meiner weiterhin lästig.“

Dieser Logbucheintrag vom 6. März 1960 lässt mich fragen: Wie kann es sein, dass ich dieses Rollen und Schlingern kaum empfinde? Bin ich wirklich so unempfindlich und wenig feinfühlig gegenüber Bewegung? Oder habe ich – da ich, außer in polaren Gewässern mit Treibeis, auf langen Fahrten kaum je per Hand steuern musste – einfach niemals dieselbe maßlose und kontinuierliche Erschöpfung erlebt wie sie?

Trotz Unzulänglichkeiten bleibt “Wanderer III” Lieblingsyacht

Laurent Giles gab seine eigene Antwort auf die augenscheinlichen Unzulänglichkeiten der „Wanderer III“ mit dem Entwurf seiner 30-Fuß-Wanderer-Klasse. Der ist etwas breiter, mit höherem Freibord, einem durchgezogenen Deckshaus statt des gestuften, und daher mit größerer Kajüte. Ich habe nie ein Boot der Wanderer-Klasse gesegelt, aber rein ästhetisch ist sie – für mich – einfach kein Vergleich zu der „Drei“.

Erics Lamentationen mögen letztlich den Aufstieg der „Wanderer III“ zu einem populären Entwurf mit entsprechend vielen Nachbauten verhindert haben – der eigentlich zu erwarten gewesen wäre, immerhin inspirierten ihre Reisen weltweit ganze Generationen von Seglern. Und dennoch: Nach 110.000 gemeinsam gesegelten Seemeilen und trotz aller Misslichkeiten auf 96º W blieb sie ein Leben lang Erics und Susans erklärte Lieblingsyacht.

Dritte Weltumsegelung mit neuen Eignern

Zwischen 1974 und 1979 segelten Gisel und Chantal „Wanderer III“ ein drittes Mal um die Welt. Im Gegensatz zu Eric und jetzt mir schrieb Gisel kaum je ein Wort und fotografierte ganz wenig. Dennoch ist er von uns dreien der eigentliche Storyteller. Seine Beobachtungsgabe und Fähigkeit, sich in die kleinsten Details zu vertiefen und sie bei heißem Tee und frischem Schwarzbrot quer über einen Tisch zu vermitteln, ist unnachahmbar. Er erzählt wunderbar verschachtelte Geschichten, denen man voller Genuss zuhören, die man aber eben nicht lesen kann. So lernte ich ihn 1982 in Kiel kennen: als Erzähler und – so fühlte es sich an – einzigen Deutschen mit einem Unmaß an Zeit.

Nicht lange bevor ich ihn zum ersten Mal traf, hatte er „Wanderer III“ einhand durch den Indischen Ozean gesegelt, während seine Partnerin Chantal eine andere Yacht überführte – und dabei tragischerweise ums Leben gekommen war. Nach 15 Jahren Langfahrt, zuletzt auf „Wanderer III“, meinte Gisel, er würde wohl eine Zeit lang nicht segeln. Ich hinterließ ihm eine Telefonnummer – er hatte sie später im Jahr gewählt und gesagt, er wolle, dass ich „Wanderer III“ auf den Ozeanen in Bewegung hielt. Es bestimmte die Richtung meines Lebens.

Heute, in seinen Mittsiebzigern, lebt er auf Mallorca, wo ich ihn zuletzt traf. Außer der Begegnung in einem verrückten Traum, in dem er die verblüffende Bemerkung machte: „Thies, hab’ ganz vergessen, dir zu sagen, dass ‚Wanderer‘ einen Keller hat“, hatte ich ihn ganze acht Jahre lang nicht mehr gesehen.

Wenige Fußabdrücke von Gisel und Chantal

Jener so geheimnisvolle Extra-Stauraum war leider ebenso im Dunkeln geblieben wie Teile seiner „Wanderer“-Story. Über Gisels und Chantals Rendezvous mit 96º W besaß ich nur einen winzigen Fingerzeig: auf der von ihm an mich weitervererbten Seekarte des Ostpazifiks die Skizze eines Frachters nahe dem Äquator.

Da stand Gisel nun auf Mallorca, hochgewachsen und schlank, ein warmes Lächeln im Gesicht, mit seinem Oberkörper leicht vorgebeugt wie immer; er trug diese Adaption an „Wanderers“ geringe Ausmaße in sein späteres Leben. Beide, sowohl Gisel als auch Chantal, waren zu groß, um in die für die kürzeren Hiscocks entworfene „Wanderer III“ zu passen. In der Kajüte konnten sie nicht aufrecht stehen, sich in den Kojen nicht voll strecken. Wo heute unser Holzofen steht, gleich neben dem Mast, baumelten ihre Füße aus den Kojen und hingen in der Luft.

Dass Gisel kein Mann ausgiebiger Modernisierungen und Reparaturen ist, war „Wanderers“ – und unser – Glück. Er widmete sich lieber den Details. So konnte er sich vollkommen ins Schnitzen kleiner Dinge wie der Pockholz-Griffe unserer Windenkurbeln vertiefen oder von Belegklampen; und Laurent Giles‘ Logo war nicht mit sieben, sondern gleich 27 Bronzeschrauben ans Schanzkleid geschraubt. All diese Dinge sind immer noch mit uns; nur seine perfekte Lackierarbeit ist nicht geblieben.

Verlorene und lebendige Erinnerungen

Gemeinsam mit Gisel in seinem mallorquinischen Orangenhain sitzend, war nun ich es, nicht er, der sich für Details interessierte. Statt deutschen Schwarzbrots gab es Oliven, statt Tee Wein, während Kicki und ich tagelang seinen Erzählungen lauschten. Im August 1975 beispielsweise ersetzte er an der renommierten Bootswerft Goudy & Stevens in East Boothbay, Maine, alle galvanisierten Püttings sowie Bug- und Heckkorb durch solche aus rostfreiem Stahl. Und das rostfreie 1x19-Vorstag, dessen kunstfertigen Spleiß ich seit vielen Jahren bewunderte? Hatte er machen lassen, einfach weil es machbar war. Und was war mit dieser Skizze eines Frachters bei 96º W auf der Seekarte? Keine Ahnung, er konnte sich nicht daran erinnern. „Aber“, versank er in Gedanken, „die Passage zu den Marquesas war reine Magie.“

Wie auch für uns.

Unsere erste Reise in den Pazifik war für „Wanderer III“ die vierte; und ihre dritte zwischen den Galapagosinseln und den Marquesas. Sie steuerte sich von selbst, die Schoten verlangten fast keine Korrekturen – es war wie eine Wiederholung jenes perfekten Segeltages der Hiscocks am Freitag, den 13. im Jahr 1953.

Auf meiner Karte – Gisels alter – zogen sich zwei Linien mit sehr gleichmäßig besetzten Kreuzen parallel zum Äquator von den Galapagosinseln gen Westen. Sie markierten Gisels und Chantals Kurs und jetzt unseren. Jedes täglich neu eingezeichnete Kreuz unserer Mittagsposition klebte dicht an einem von Gisel und Chantal; unsere westwärts führenden Etmale waren fast dieselben.

Rennen auf der Seekarte

Aus dem Augenblick heraus zeichnete ich, mehr aus Neugier, die täglichen Positionen von Erics und Susans Fahrten hinzu, und plötzlich wurde die Reise zu einem Rennen, gesegelt im selben Boot, aber in unterschiedlichen Jahrzehnten – von den Hiscocks 1953, von Gisel und Chantal 1976 und von uns 1991. Manchmal lagen wir in Führung, manchmal einer von ihnen – bis wir schließlich 300 Meilen vor Nuku Hiva hoffnungslos in einer Flaute festsaßen. Selbst als der Wind wiederkehrte, sollten wir bald weiter zurückfallen – wegen einer Verlangsamung in ganz anderer Weise.

Wie kaum ein anderes Boot hat „Wanderer III“ das Muster der klassischen Weltumsegelungen geprägt. Du verlässt deinen Heimathafen, umsegelst in sich zügig aneinanderreihenden Passagen entlang der Passatwindroute die Welt, berührst einen Ort schon in der Bewegung hin zum nächsten und kehrst innerhalb eines vorher gesetzten Zeitraumes zurück. Typischerweise beträgt dieser etwa drei Jahre. Sowohl die Hiscocks als auch Gisel und Chantal hielten sich an dieses Muster. Und, bis zu einem Punkt, im weitesten Sinne auch wir.

Das enge Cruising-Korsett des Hiscock-Highways

Meine Erkrankung an einer Hepatitis B veränderte dann vieles. Auf einem unbewohnten Tuamotu-Atoll namens Motutunga wurde ich krank. Wir waren allein, ohne Kommunikationsmittel, niemand wusste, wo wir uns befanden. Geschwächt von der Hepatitis, war es unmöglich, das Atoll zu verlassen. Dafür war es auch zu schön. Es hielt mich physisch, aber eben auch metaphysisch gefangen – das tonale Gleichmaß des konstanten Passatwinds über meiner Koje war halluzinativ. Blicke ich zurück auf Motutunga, begreife ich: Es ist genau hier, in meinem zehnten Jahr auf „Wanderer“, dass wir wirklich zu etwas komplett Eigenständigem verschmolzen; zu ihrer dritten Geschichte – der mit uns und unserer mit ihr.

Meine Hepatitis stieß etwas an, das uns mit dem überlieferten Hiscock-Kontinuum – von Panama nach Neuseeland in einer Saison – brechen ließ. Anfang der neunziger Jahre benötigte man als ausländische Yacht in Französisch-Polynesien einen triftigen Grund, um dort während der Zyklon-Saison bleiben zu dürfen. Bei unserer Ankunft weiterhin deutlich geschwächt, erfüllte ich die Kriterien. Doch sechs Monate nonstop in Tahiti oder selbst auf Moorea lockten uns nur wenig. Sobald ich wieder halbwegs im Trimm stand, segelten wir in der Zyklon-Saison nordwärts zur Kiribatis-Line-Inselgruppe am Äquator.

Einmal dort angekommen, blieben wir – und alle Pläne verpufften. Das enge Cruising-Korsett des Hiscock-Highways – der gängigen Passatwindroute um die Welt – und die Überbleibsel einer Fahrplan-orientierten Ungeduld in mir – sie lösten sich auf und verloren sich. Wir waren ins langsam schlagende Herz des Pazifiks gesegelt. Ohne meine Hepatitis hätten wir die Reise wahrscheinlich zu meiner samoanischen Familie und weiter nach Neuseeland fortgesetzt. Stattdessen nahmen wir nun die Langsamkeit des Pazifiks und seiner Bewohner vollkommen in uns auf; wir befanden uns in einem Ozean voll Zeit. Dieses Erlebnis setzte den Maßstab für alle unsere nachfolgenden Reisen im Pazifik, im Indischen Ozean und später im Südmeer.

Von einer Yacht auf Weltumsegelung wurde sie zu einer Plattform, in dieser Welt zu sein

Es nahm auch einen bedeutsamen Einfluss auf meine Wahrnehmung von „Wanderer“ selbst und auf die Bedeutung, die sie für mich besaß. Aller Yachting-Narzissmus wurde schlechthin wegen Unwesentlichkeit überwunden. Von einer Yacht auf Weltumsegelung wurde sie zu einer fantastischen Plattform, in dieser Welt zu sein.

Bevor ich Europa im Jahr 1987 auf „Wanderer III“ verließ, hegte ich noch den Gedanken, mir nach meiner Rückkehr ein größeres Holzboot selber zu bauen, eines in der Art von Laurent Giles’ „Dyarchy“, traditionell geplankt. Die Idee war, es nach Fertigstellung hart zu segeln, Kurs auf Chile zu nehmen, den Rumpf abermals zu kalfatern und danach dort mit Kupfer zu beschichten, wo Kupfer billig sein müsste. Der zweite Teil meiner Idee entblößte eklatante Lücken im Verständnis der Makroökonomie.

2000 in Chile, neun Jahre nach dem entschleunigenden Umweg zu den Line-Inseln, war uns jedoch seit Langem klar, dass das einzige kupferbeschichtete Boot, das wir je besitzen werden, „Wanderer III“ sein würde. Aufgrund ihres Charakters, ihrer Einfachheit, ihrer kleinen Größe und Ästhetik, aufgrund dessen, was sie uns ermöglicht, und aufgrund ihres Wesens, bei aller Unvollkommenheit perfekt zu sein. Wachse – ja, aber nicht an Abmessungen. Nimmt man die Herausforderung an, im Kleinen und Einfachen zufrieden zu sein, dann gibt es kaum ein besseres Boot.

Eine ganze Palette an Adjektiven für 96º W

Kurz nach der Jahrtausendwende hatten wir uns nach zwei Jahren in den Falklands und Südgeorgien gerade mühsam durch Chiles patagonische Kanäle nordwärts gekreuzt. Trotz einiger gebrochener Spanten und kolossaler Schläge im Südmeer hatte sie niemals geleckt. Wir wollten, dass es so bleibt, und beabsichtigten präventive Reparaturmaßnahmen in Neuseeland. Mit diesem Ziel stachen wir von Puerto Montt, Chile, in den Pazifik, zur fünften Begegnung mit 96º W.

Die vier vorausgehenden Treffen, alle via Panama, waren entweder „magisch“ – Gisels und unser – oder „etwas zu rau“ – das der Hiscocks – gewesen. Diesmal drehte „Wanderer III“ sich um ihre eigene Achse; wir trieben in einer Flaute. Unter schier endlosem Himmelgrau hatte eine konstante Brise uns mehrere Hundert Meilen westlich von Chiles Küste auf nordwestlichen Kurs bis zur Breite 17º 30’ Süd in Schwung gehalten. Doch dann, am 22. Tag auf dem Meer, glitten wir auf einen Magneten. So zumindest fühlte es sich an. Alles stoppte plötzlich, fast übergangslos: der Wind, unsere Bewegung, selbst das Grau des Himmels. Es war, als wären wir mitten in eine stillstehende, unveränderliche Traumlandschaft hineingesegelt.

„Erstmals überwältigende Weitsichtigkeit, klar konturiert, mit scharf gezogenen Gebirgszügen nichts anderes als unerforschte Wolkenlandschaften, Trauminseln in der Ferne – Realität und Traumdeutung von nichts zu unterscheiden“, schrieb ich am 7. August 2000 ins Logbuch. Alles, was uns blieb, war, machtlos zu treiben. Wenn es die einzige Absicht des 96º W war, Tage vollkommen losgelöst von menschlichen Ambitionen zu erfinden und sie uns durch „Wanderer“ erkennen zu lassen, dann glückte es ihm.

Kurs auf Neuseeland zur Restauration

Die Flaute währte zwar nur vier Tage, doch sie gab Entenmuscheln eine Chance, das Unterwasserschiff zu übernehmen. Dies wiederum verlängerte unsere Passage nach Penrhyn in den Cook-Inseln auf 54 Tage. Von dort segelten wir nach Neuseeland und setzten „Wanderer III“ für ihr Halbjahrhundert-Facelifting an Land. Stille Tage waren von nun ab rar. Jeder einzelne Tag galt, weit über ein Jahr lang, ihrer Restauration.

Es war hier in Neuseeland, nachdem die Hiscocks 1974 alles in England verkauft hatten und hauslose Seenomaden auf ihrer neuen Stahlketsch „Wanderer IV“ geworden waren, als sie einen Brief von Bill Tilman erhielten. Tilman war eine andere Segelikone jener Zeit und hatte mit verschiedenen Bristol-Pilot-Kuttern – am berühmtesten ist seine „Mischief“ – als Erster die hohen arktischen und antarktischen Breiten besegelt. „Ich bin nicht überrascht“, schreibt er an Eric und Susan, „dass Ihr in Verlegenheit um neue Ziele für Eure nächsten Segelreisen seid, da Ihr nahezu alle Winkel der Erde erkundet habt. Mit Ausnahme des Ortes, an dem Ihr gerade seid, verbleiben als friedliche Gegenden einzig jene, die noch von Menschen unbewohnt sind.“

Erklärtes Ziel: “Wanderer III” soll für viele Jahre keine Slipanlage benötigen

Wenn dies seiner Empfindung vor fast einem halben Jahrhundert entsprach, um wie vieles mehr hallt sie in unserer heutigen Realität wider. Tilmans Orte menschenloser Natur zogen uns seit Langem an. Wir hatten die Absicht, lange Perioden in den Ultima Thules unserer Erde zu verbringen, wo Reparaturmöglichkeiten entweder schwierig sind oder gar nicht bestehen. Ich wollte, dass „Wanderer III“ für viele Jahre keinerlei strukturelle Eingriffe oder überhaupt auch nur eine Slipanlage benötigte. Ich war davon überzeugt, dass sie – obwohl klein und aus Holz – in den schroffen hohen Breiten bis ins Alter bestehen könnte aufgrund ihres originären Konstruktionsstandards und der dadurch eingebauten Langlebigkeit. Letztlich formen diese Mitgaben auch das Rückgrat jeder ihrer acht Kreuzungen des 96º W. Sie sind der Grund für ihre trockene Bilge.

Ihre Langlebigkeit basiert auf einem Triptychon von Faktoren. An erster Stelle die Kombination von Eigner, Bootdesigner und Bootsbauer. Eric Hiscock wusste 1952 genau, was er wollte, Laurent Giles war ein international renommierter Yachtkonstrukteur, und William Kings Werft in Burnham-on-Crouch lieferte die beste Qualität im ganzen Land. Die Bootsbauer benutzten sorgfältig ausgewähltes und getrocknetes Holz, die Holzverbindungen waren perfekt.

Das zweite Element des Triptychons ist die Bauweise. Der schlanke Karweelrumpf hat sehr schmale Kalfatnähte, besitzt einen Kiel aus Ulme, elastische Längsweger aus Sitka Spruce, Steven, Totholz und Decksbalken aus gewachsener Eiche – und keinen Tropfen Leim. Die Maße aller besonders belasteter Rumpfteile, insbesondere in der Bilge, sind überdimensioniert. Dasselbe gilt für ihre Hartholzbeplankung aus Iroko. Und dann sind da ihre Metallverbindungen; sie sind heute fast ausschließlich aus Kupfer. Für ein Holzboot ist Kupfer fast wie ein Quell ewiger Jugend; alles ursprünglich galvanisiertes Eisen ist aus dem Rumpf eliminiert. Und wo Kupfer für eine Verwendung zu weich ist, wie bei den Ballastkielbolzen oder metallenen Bodenwrangen, findet sich nun Aluminium-Nickel-Bronze.

“Wanderer III” lockt förmlich zur Pflege

Doch selbst dieser Lebensvorschuss einer außergewöhnlich durchdachten Konstruktion hätte nicht notwendigerweise genügt, sie mehr als 300.000 Seemeilen in allen Weltmeeren problemlos segeln zu lassen, gäbe es nicht ihre drei Eigner: Eric und Susan, Gisel und Chantal, Kicki und mich. Wir füllten sie mit Reisen, wir lebten alle auf ihr, wir bewunderten sie innig – immer noch. Sie ist nicht zu groß, im Gegenteil: Sie ist klein, hübsch und harmonisch. Sie lockt einen förmlich zur Pflege. Für ihre Langlebigkeit ist dies mindestens ebenso wichtig wie jedes strukturelle Detail. Und, natürlich, wie Glück.

2003, gleich auf der ersten Reise nach der Restaurierung von „Wanderer III“ in Neuseeland, landeten wir auf einem Riff in Neukaledonien. Dank ihrer neuen Spanten, ihrer neuen Kupferbeschichtung, einer weiteren Reparatur und ebendieser wichtigen Portion Glück gab es eine Rückkehr zum Segeln. Eine anspruchsvolle Testtour nach Tasmanien und weiter zu Neuseelands subantarktischen Inseln überstand sie problemlos ohne Leckagen, und so gab sie uns das notwendige Vertrauen in sie zurück.

Ende April 2005, zu Beginn des südlichen Winters, starteten wir somit zu einer 71-tägigen Passage ins Südmeer von Dunedin, Neuseeland, zurück nach Chile. Am 59. Tag erreichten wir eine Position, wo Gott Schach mit den umgebenden Hochs und Tiefs spielte, darüber aber ganz offensichtlich in Schlaf gefallen war. Denn ohne die leiseste Andeutung von Veränderung blies es schon seit Tagen mit 9 bis 10 Beaufort gegenan. Auf 39º S lagen wir beigedreht in einem Fünf-Tage-Sturm. Fünf lange Tage, die wir zurücktrieben, quer über den Längengrad 96º W hinweg. Immerhin spendeten uns in diesen Tagen zwei Eigenschaften „Wanderers“, die moderne Yachten nicht mehr besitzen, willkommenen Trost: erstens ihre Fähigkeit, sicher beigedreht liegen zu können, und zweitens die beruhigende Lautdämpfung des äußeren Heulens in ihrer Kajüte.

Beidrehen als Entlastungsventil

Sie dreht ungewöhnlich gut bei, auch unter Trysegel allein. Die zehn Tonnen Gewicht ihres Rumpfes in Kombination mit dessen langem Lateralplan vermindern ihre Abdrift; vor allen Dingen ist es ihr dadurch möglich, sich selbst noch bei 40 Knoten unter Segeln gegenwinds von einer Leeküste freisegeln zu können. Dies ist eine absolut essenzielle Qualität für eine kleine, schwach motorisierte Yacht wie „Wanderer III“, insbesondere entlang der Küsten in den hohen Breiten. Es ist der wesentlichste Grund dafür, dass diese Regionen überhaupt mit ihr befahren werden können.

Einmal beigedreht, fühlte es sich an, als hätten wir ein Entlastungsventil betätigt, Druck entlassen und wären in einen aufmerksamen Schlummerzustand getreten. Mit dem Schließen der Luke und dem Hinabschlüpfen in die Kajüte verlor das überspannte Heulen draußen seinen Biss.

Es ist unter Deck, insbesondere bei Stürmen, so, dass der Ton eines Bootes entweder Vertrauen ermutigt oder Nerven freisetzt. „Wanderers“ beruhigender Klang hielt alle Anspannung und Reizbarkeit unter Kontrolle.

Sechstes und siebtes Rendezvous

Etwas anderes indessen beunruhigte uns schon. Unser kleiner Sony-Receiver hatte eine ziemliche widersinnige Meldung von sich gegeben: „Warnung vor fallenden Raumschiffelementen am 16. Juni 2005, zwischen 0100 und 2300 UTC innerhalb der Koordinaten ...“

Genau unser Standort. „Was? Was wollen sie uns denn noch entgegenschmeißen?“, schrie Kicki. Aber irgendwann bequemte sich unser schachspielender Gott zu einem Zug und erlaubte „Wanderer“ zum sechsten Mal, ihren einsamen Längengrad hinter sich zu lassen.

Das siebente Rendezvous folgte am Neujahrstag 2006 auf 25º 30’ Süd – und war das diametrale Gegenstück zum sechsten. Ebenso langatmig und umständlich, nur diesmal mit absolut keinem Geräuschpegel und null Wind – eine Gefälligkeit des expandierenden Osterinsel-Hochs. Verglichen mit jener fünftägigen Querung schienen die zwei Tage, die wir auf der Linie klebten, wie ein hastiger Pit Stop.

Zeitenwende auf 96º W

Wann immer „Wanderer“ 96º W bislang begegnete, hatte sie alle Zeichen menschlichen Treibens hinter sich gelassen. Das änderte sich nun. Was ich vom Deck aus beobachtete, war beunruhigender als jeder Sturm. Ich lehnte mich mit meinem Oberkörper über die Reling und starrte senkrecht ins Meer hinein zu einem Punkt, an dem die Sonnenstrahlen konzentrisch im tiefen Blau zusammenliefen. Irgendwann fokussierte ich meinen Blick auf winzige Teilchen, die im oberen Teil der Meeressäule trieben. Plankton. So schien es.

Ich griff einen Eimer, tauchte ihn ins Meer und ... fischte Fasern. Was wie Plankton schien, waren tatsächlich Plastikpartikel. Die tiefblaue obere Meeresschicht war bestreut mit einem lose verwebten Teppich aus winzigsten Teilchen des Mülls unserer Zivilisation. Wohin ich blickte, entdeckte ich planktonähnliche Fusseln und Fetzen, ausgestoßen von den Errungenschaften einer brummenden Welt ganz woanders. Dabei war dies nicht der dicht umsiedelte Nordpazifik mit seinem berühmten Müllwirbel, sondern ein Ort fernab von menschlichen Zentren. Dies war, wo Thor Heyerdahl 1947 mit seiner „Kon-Tiki“ einen beinahe unangetasteten Ozean durchsegelte. Und wo „Wanderer III“ wenige Jahre später vielen anderen von uns erstmals den Kurs wies.

Anfang der fünfziger Jahre waren die Ozeane in ihrer Lebensvielfalt noch unversehrt. Es ist die Zeit, in der „Wanderers“ Geschichte beginnt, etwa gleichzeitig mit der ökologisch prekären Beschleunigung des Konsumverhaltens in unserer Gesellschaft. Seither sind praktisch all unsere Aktivitäten in ein oder anderer Weise ins Meer eingeflossen, das unsere Exzesse speichert. Unter Deck, inmitten ihrer unveränderten Einrichtung aus einer anderen Ära, mag „Wanderer“ wie eine Zeitmaschine scheinen. An Deck, umgeben von Meer, aber denke ich sie mir als Zeitzeugin. Denn sie hat die Evolution unseres heutigen ökologischen Dilemmas aus ihrer weit gereisten Warte von Anbeginn mitbekommen. Für uns ist sie der ideale Partner zum Entblättern all dieser Schichten der Mannigfaltigkeit von Leben – in Schönheit wie in Sorge.

Ich begriff, dass ich den Teppich aus Plastikfusseln nur bei Flaute erkennen konnte. Sobald es aufbrist, zerreißt er, entwindet sich dem Auge, und die Meeresfläche glänzt und funkelt. Bewegung übergeht so vieles, auch die Verschmutzung.

Wandel und Zukunft

Ich hätte dies alles mit Sicherheit nicht verstanden, hätten wir uns auf dieser Reise beeilt und nicht windlos treiben lassen. „Wanderer III“ wird niemals eine große Maschine besitzen, niemals viel Diesel mitführen. Auch eine große Doppelkoje ist ausgeschlossen. Wie Eric und Susan, Gisel und Chantal haben auch Kicki und ich erfahren, mit ihren räumlichen und zeitlichen Einschränkungen reich zu leben. Sie passen zu uns, wir betrachten sie als Gewinn, geben einfach vielem Zeit und sehen dadurch andere Dinge und viele Dinge anders, als wenn wir es nicht täten.

Noch vor Kurzem war der Längengrad 96º W Covid-bedingt von den Falklandinseln aus nicht so ohne Weiteres zu erreichen, es sei denn gegenwinds um Kap Hoorn. Auch diese Beschränkung verlangte nach Zeit, nach Geduld, wie vielleicht der gesamte Blick auf „Wanderers“ Ära nach einem feuchten, mit der Zeit gehenden Auge. Wie viel wird sich gewandelt haben, wenn sie sich mit uns das nächste Mal auf 96º W wiederfindet?

Es wird nass sein, still sein, windlos oder stürmisch und – wie immer – kein Ort zum Bleiben. Doch dafür – so hoffe ich – seine Entlegenheit noch fühlbar, auch in mir.