Vergessene Pioniere: Ann Davison segelte als erste Frau einhand über den Atlantik

YACHT-Redaktion

· 31.10.2025

Ann Davison war Pilotin, hatte kleine Flugzeuge geflogen und auf einer kleinen Insel in einem See gelebt. Dann kaufte sie gemeinsam mit ihrem Mann Frank ein altes Boot, mit dem sie um die Welt reisen wollten. Nachdem sie es zwei Jahre lang zwar mit großem Einsatz, aber bei Weitem nicht vollständig restauriert hatten, verließen sie im Mai 1949 mit dem Boot ihre Heimat England, um so ihren Gläubigern zu entkommen.

Auch interessant:

Es folgte ein zwei Wochen währender Albtraum mit schlaflosen Tagen und Nächten, Motorpannen, ungünstigem Wind und fehlerhafter Navigation. Das Boot strandete auf den Felsen von Portland Bill, einer Landzunge im Englischen Kanal, an der tückische Strömungen herrschen. Ann und ihr Mann mussten es mitten in der Nacht verlassen und versuchen, sich an Land zu retten. Die Tide zog sie jedoch aufs Meer hinaus, und um sich in der tosenden See zu verständigen, mussten sie sich anbrüllen. Ihr Rettungsfloß – ein offenes Carley-Schlauchboot, dessen Außenhaut aus Segeltuch bestand und von Leinen zusammengehalten wurde – schlug mehrfach um.

Die beiden überstanden die Nacht und den nächsten Morgen. Dann legten die Wellen an Höhe noch zu und trugen sie weiter aufs Meer hinaus. Kälte und eine besonders starke Welle setzten Frank so sehr zu, dass er ertrank. Ann trieb benommen weiter, bis schließlich die kenternde Tide und eine Winddrehung ihr Gelegenheit gaben, das Rettungsfloß mit einem Paddel so nah ans Land zu bringen, dass sie den Rest schwimmen und sich in Sicherheit bringen konnte. Sie schaffte es, auf die Felsen zu klettern, wo sie Hilfe fand. Allen Schrecken und aller Erschöpfung zum Trotz war ihr noch in diesem Moment klar, dass sie wieder hinaus aufs Meer musste. Ihre Beziehung zur Hochsee, so schrieb sie, konnte und durfte so nicht enden.

Dem Leben einen neuen Sinn verleihen

Einige Jahre später kaufte Davison ein hölzernes Segelboot, das – war es Zufall oder Schicksal? – den Namen „Felicity Ann“ trug. Sie wollte die erste Frau werden, die den Versuch wagte, allein über einen der großen Ozeane zu segeln. Frank hatte auf dem Sankt-Lorenz-Golf Erfahrungen als Einhandsegler gesammelt, aber das war, bevor Ann ihn kennengelernt hatte. Ann verfolgte mit ihrem Plan weder das Ziel, ihn zu übertrumpfen, noch wollte sie damit irgendetwas beweisen oder ein wie auch immer geartetes Zeichen setzen. Sie wollte nichts Geringeres, als ihrem Leben einen neuen Sinn zu verleihen.

Info: Ann Davison

Die Britin überquerte 1952/53 als erste Frau den Atlantik. Sie verfügte bei ihrem Start in Plymouth kaum über Segelerfahrung. Ihre „Felicity Ann“ war nur sieben Meter lang und aus Holz. Über ihr Abenteuer schrieb Davison anschließend ein Buch, das unter dem Titel „… und mein Schiff ist so klein“ auf Deutsch erschien. Mehr Informationen zum Boot: nwswb.edu/felicityann

Immerhin muss sie eine gewisse Ausstrahlung gehabt haben, denn bei ihrem Versuch, die „Felicity Ann“ zu erwerben und auszurüsten, wurde ihr vielfältige und enthusiastische Hilfe zuteil. Sie trieb ihr Vorhaben zielstrebig über mehrere Monate voran, bis sie mit 38 Jahren am 18. Mai 1952 den Hafen von Plymouth verließ, drei Jahre und einen Tag nachdem sie gemeinsam mit Frank aufgebrochen war.

Im Trubel der Abfahrt kollidierte sie um ein Haar mit einem der Begleitboote, aber schließlich blieb der Konvoi aus Presseleuten und Freunden zurück. Die Sonne ging unter. Ann versuchte sich zu entspannen und hielt Ausschau nach anderen Schiffen. Im Cockpit sitzend, suchte sie nach einer bequemen Stellung beim Steuern.

Zum zweiten Mal ging ihre Fahrt Richtung Westen, und sie befand sich in denselben Gewässern, auf denen sie mit dem Rettungsfloß getrieben war, dieses Mal jedoch allein, auf einem eigenen Boot und mit dem festen Vorsatz, auf direktem Wege zur Insel Madeira zu segeln, etwa 1.200 Seemeilen.

Ausrüstung des Bootes entsprechend der Zeit rudimentär

Davison war sich schmerzlich bewusst, dass sie so gut wie nichts über den Motor wusste, der an Bord war, und noch weniger über das Segeln. Sie hatte eine kurze Einführung in die Astronomische Navigation erhalten, die sie nach eigener Aussage ziemlich verwirrt hatte, aber da sie zu Selbstironie neigte, muss man ihr das nicht glauben.

Aus ihrer Erfahrung als Pilotin kleiner Flugzeuge war sie mit dem Lesen von Karten (auch von Seekarten für die Navigation), mit Kompasspeilung und Koppelnavigation vertraut. Sie hatte ein Radio an Bord, konnte also BBC hören und anhand der Zeitzeichen die Borduhr stellen. Selbst Kontakt mit anderen aufnehmen konnte sie hingegen nicht, auch nicht zu Schiffen, die sich in der Nähe befanden. Funkgeräte mit bidirektionaler Übertragung, Radargeräte, auf denen Schiffe und der Verlauf der Küste erkennbar werden, sowie Echolote zur Tiefenmessung steckten noch in den Kinderschuhen und standen den wenigsten Seglern zur Verfügung.

Vor allem aber hatte Davison weder eine elektrische noch eine mechanische Vorrichtung an Bord, mit der die „Felicity Ann“ sich hätte selbst steuern können. Stunde um Stunde und Tag um Tag saß sie an der Pinne. Wenn die Bedingungen es zuließen, konnte sie die Pinne fixieren oder mit der Segelstellung kombinieren und das Boot für eine kurze Zeit sich selbst überlassen. Meistens aber musste sie, um in Ruhe essen oder schlafen zu können, beidrehen, die Segel also so einstellen, dass das Boot stabil im Wasser lag, ohne Fahrt voraus zu machen. Oder sie barg die Segel. So oder so kam sie in dieser Zeit ihrem Ziel nicht näher, wenn sie sich nicht gar von ihm entfernte.

Küstentörns ermöglichen Davison Erfahrungserwerb

Da die „Felicity Ann“ ein Holzboot war, nahm sie zumindest zu Beginn einer Reise immer etwas Wasser, obwohl die Planken bereits gequollen waren. Nun passte sich das Holz an die Bewegungen auf dem offenen Meer an. Am fünften Tag ihrer Reise waren die Bilgepumpen verstopft, weil sie Sägemehl und andere Rückstände der Arbeiten auf der Werft aufgenommen hatten. Ann fühlte sich nicht in der Lage, die Pumpen wieder gängig zu machen. Sie war „zu stumpf vor lauter Müdigkeit“, wie sie selbst es nannte. Weil ihr Boot tief im Wasser lag, ließ sie sich von französischen Fischern in den Hafen von Douarnenez an der Atlantikküste der Bretagne schleppen. Anschließend setzte sie die Reise auf ungeplante Weise fort: Sie hangelte sich an der Küste entlang, zunächst bis Vigo, dann nach Gibraltar und schließlich bis nach Casablanca.

Auf dem Höhepunkt des öffentlichen Interesses am Ozean startete sie ihre Atlantiküberquerung.

Diese Taktik erwies sich als goldrichtig, denn sie ermöglichte es Davison, unterwegs Erfahrungen zu sammeln, herauszufinden, welche Vorräte sie benötigte und welche nicht, und Fehler zu machen, die ihr auf dem offenen Meer nicht hätten passieren dürfen.

Vor den Küsten Spaniens und Portugals mussten sich die „Felicity Ann“ und ihre Skipperin von den Routen der Großschifffahrt fernhalten, die in die vielen Häfen führten, und vor dem Portugalstrom in Acht nehmen. Im dichten Nebel vor Finisterre schlug Davison notgedrungen auf eine Bratpfanne ein, weil sie vergessen hatte, ein Nebelhorn mitzunehmen. Auf dem Weg nach Gibraltar wurde sie mitten in der Nacht um ein Haar von einem Handelsschiff gerammt.

„Die Seen waren wild“, schrieb sie über sich und ihr Boot, „und wir lagen ohne einen Fetzen Segel beigedreht, als plötzlich ein Dampfer auf dem Kamm einer Woge auftauchte. Ein Dreieck aus Lichtern, dem roten Backbordlicht, dem grünen Steuerbordlicht und dem weißen Dampferlicht, kam direkt auf uns zu.“

Davison blieb keine Zeit, ein Segel zu setzen und das Weite zu suchen. Also ging sie unter Deck, um den Motor zu starten. Solche eingebauten Schiffsmotoren für kleine Boote gab es bereits einige Jahrzehnte, aber der fünf Pferdestärken leistende Diesel musste noch von Hand gestartet werden. Davison kniete sich vor den Motor und drehte – „von meiner Angst beflügelt“ – an der Kurbel, bis der Motor zum Leben erwachte. Dann kehrte sie ins Cockpit zurück und legte den Gang ein. Der Propeller begann sich zu drehen. Im letzten Moment gelang es ihr, dem Frachter auszuweichen. Der hatte sie vermutlich nicht einmal wahrgenommen. „Nach diesem Ereignis gab es für mich keinen Schlaf mehr“, so Davison.

Davisons Abenteuer trifft den Zeitgeist

Ann Davisons Bericht über ihre Atlantiküberquerung trägt den Titel „… und mein Schiff ist so klein“ und gehört nach meinem Dafürhalten zu den kunstreichsten, sorgfältigsten, unterhaltsamsten und poetischsten Büchern, die je ein Einhandsegler nach der Rückkehr verfasst hat.

Als Davison ihre Reise antrat, hatten Thor Heyerdahl und seine Begleiter gerade ihre Fahrt von Peru nach Französisch-Polynesien erfolgreich abgeschlossen. Die Expedition auf einem Floß, das Buch „Kon-Tiki“ von 1951, das ein Bestseller wurde, und der gleichnamige oscarprämierte Dokumentarfilm lösten in Europa und Nordamerika eine Welle der Begeisterung für alles aus, was mit dem Ozean und der Weltflucht zusammenhing, die er versprach.

Der Franzose Jacques Cousteau hatte gemeinsam mit seinem Kollegen Émile Gagnan den Lungenautomaten erfunden und die ersten Unterwasserfilme gedreht.

Die amerikanische Ichthyologin Eugenie Clark publizierte 1951 unter dem Titel „Lady with a Spear“ als erste Meeresbiologin überhaupt ihre Lebenserinnerungen, die prompt zu einem großen Erfolg wurden.

Rachel Carson war gleich mit zwei Büchern in den Bestsellerlisten der „New York Times“ vertreten. „Unter dem Meerwind“ von 1941 und „Geheimnisse des Meeres“ von 1951 erzählen eine mitreißende, wissenschaftlich hinterlegte Naturgeschichte des Meeres.

In einem Artikel der Illustrierten „Life“ schilderte Davison 1953 zum ersten Mal ihre Atlantiküberquerung. Gerahmt wird der Beitrag von grauenhaften Schwarz-Weiß-Fotos aus dem Koreakrieg – Soldaten, die achtlos an Leichen vorbeimarschieren und ihre Gewehre auf „feindliche“ nordkoreanische Soldaten richten – und einer farbigen Anzeige für den Hollywoodfilm „Rückkehr ins Paradies“ von 1953. Vor dem Hintergrund des türkisfarbenen Ozeans sind spärlich bekleidete Frauen und knutschende Matrosen zu sehen, die Gary Cooper auf die Südseeinsel geführt hat.

Proviant für 60 Tage

Quasi auf dem Höhepunkt des öffentlichen Interesses am Ozean ließ Ann Davison am 20. November 1952 mit der „Felicity Ann“ Gran Canaria hinter sich und nahm die Überquerung des Atlantiks in Angriff. Nur wenige Tage später erfuhr die Welt, dass die USA einige Wochen zuvor auf den Marshallinseln die erste Wasserstoffbombe gezündet hatten. Der Atompilz reichte bis in eine Höhe von fünfzehn Kilometern.

Davison stand eine Seereise über 2.600 Seemeilen bevor. Sie begann mit dunklen Wolken und Regen, aber vielversprechendem Wind. Sie wusste, dass einige Wochen vor ihr ein französischer Arzt namens Alain Bombard in einem nur 4,6 Meter langen Schlauchboot mit nur einem Segel aufgebrochen war.

Bombard verfügte über einen Sextanten, ein engmaschiges Fischernetz sowie zwei Fotokameras, die ihm die Illustrierte „Life“ mitgegeben hatte. Bis auf ein paar Notrationen war kein Proviant an Bord, aber das gehörte zu seinem Plan, denn er wollte beweisen, dass der Ozean genügend Trinkwasser und Nahrung bereithielt, um einen Menschen „allein durch den Nährwert von Plankton“ zu ernähren, wie es in der „Life“ hieß. Bombards Ziel war Barbados, wo er nach etwas mehr als zwei Monaten ankam. Im Jahr darauf veröffentlichte er das Buch „Im Schlauchboot über den Atlantik“.

Davison hatte Trinkwasser und Lebensmittel wie Eier, Obst, Kartoffeln, Maismehl und Zwieback für sechzig Tage an Bord der „Felicity Ann“, eine Menge, die sie selbst als übervorsichtig einschätzte, weil sie für die gesamte Reise eine Dauer von dreißig bis vierzig Tagen veranschlagte. Der stete Passatwind ermöglicht in der Regel eine vergleichsweise entspannte Fahrt nach Westen bis in die Karibik.

Offenbar Passat verfehlt

Auf den Kanaren hatte ihr ein Freund eine Dose Plumpudding mit den Worten überreicht: „Weihnachten bist du bestimmt schon am Ziel, aber ganz sicher kann man sich ja bekanntlich nie sein.“ Doch obwohl sich ihre Abfahrt verspätete, ging Davison davon aus, dass sie Weihnachten mit einem Drink in English Harbour auf Antigua oder irgendwo in der Nähe verbringen würde. Nicht einmal einen nautischen Almanach für das nächste Jahr hatte sie eingepackt, der für die astronomische Navigation unverzichtbar war.

Davison hatte Lebensmittel für sechzig Tage an Bord, was sie selbst als übervorsichtig einschätzte.

Am Weihnachtstag dümpelte Ann Davison, dem Wahnsinn nah, in einem Seegebiet, in dem nach allem, was sie wusste, der Passat wehen sollte. Sie hatte ihn offenbar verfehlt. Nur an wenigen Tagen ihrer Reise war der Wind auf ihrer Seite gewesen. Jene bauschigen Kumuli, denen Segler, die von Europa in die Karibik wollten, seit Jahrhunderten folgten, hatte sie nur selten und höchstens für einige Stunden gesehen, sodass sie bis zu diesem 25. Dezember bestenfalls die Hälfte der Strecke zurückgelegt hatte. Ganz sicher konnte sie sich nicht sein, weil sie ihren navigatorischen Fertigkeiten nicht recht traute.

Es fehlte ihr an Erfahrung. Hinzu kam die Angst vor Stürmen. Und es erreichte sie kein Wetterbericht.

Die Kabine ihres Bootes war wie eine Sauna, die Meeresoberfläche wie Blei. An Tagen mit Flaute ließ sie zwei Stunden lang den Motor laufen, nur um von der Stelle zu kommen und dabei den Wind im Gesicht zu spüren. Mit Bangen stellte sie fest, dass sich am Rumpf der „Felicity Ann“ starker Bewuchs bildete, der das Boot zusätzlich bremste.

Wenn der Wind mal wehte, dann meist aus westlicher Richtung. Kleine, traditionell getakelte Boote wie die „Felicity Ann“ segeln am besten, wenn der Wind aus fünfzig oder sechzig Grad einfällt. Um bei Westwind nach Westen zu segeln, musste sie also nach Nordnordwest steuern, dann wenden und Richtung Südsüdwest weiterfahren. Auf dem offenen Meer, wo sie kein mittelfristiger Wetterbericht erreichte, fiel die Entscheidung, wann sie wenden sollte, nicht leicht. Sie konnte nicht wissen, wann der Wind drehte, wohin die Strömungen sie trugen und auf welchem Bug sie ihrem Ziel schneller näher kam. Zudem fehlte es ihr an Erfahrung.

Hinzu kam die Angst vor Stürmen. Noch hatte die Hurrikansaison nicht begonnen, aber das untypische Wetter ließ sie fürchten, dass ein Sturm im Anmarsch war. Gelegentlich gingen schwere Böen nieder, die aus dem Nichts zu kommen schienen. Es gab niemanden, mit dem sie sich hätte absprechen können. Sogar der Empfang ihres Radios war gestört. Und weil sie nicht BBC hören konnte, zog sie alle Bücher über das Wetter auf dem Atlantik zurate, die sie an Bord hatte. Viel schlauer war sie anschließend allerdings nicht.

Psychischer und emotionaler Druck

Wer eine solche Situation nicht erlebt hat, vermag sich kaum vorzustellen, wie groß der emotionale Druck und die Zweifel sind. Zusätzlich Nahrung erhalten sie durch den Schlafmangel, der Davison wie ein Schleier umhüllte, während sie Tag für Tag auf ihrem nur sieben Meter langen Boot verbrachte und auf die endlosen Weiten des Ozeans starrte.

Davison beschloss, die Dose mit dem Plumpudding zu öffnen. Als sie in den süßen Kuchen biss, hatte sie an den darin enthaltenen Trockenfrüchten schwer zu schlucken. Kurzerhand nahm sie die Dose und warf sie in hohem Bogen über Bord, wo sie einige Stunden lang auf der Wasseroberfläche dümpelte, ehe sie sich besann und unterging.

Wenn man so langsam vorankommt wie Davison oder auch Dr. Bombard, findet man gelegentlich Trost darin, dass ungeheuer viel Zeit bleibt, die Umwelt zu betrachten, in der man sich befindet, in diesem Falle also die gemäßigten Breiten des Atlantiks. Doch auch wenn eines Tages ein Regenbogen ihre Stimmung aufhellte, gehörte Davison nicht zu jenen, die sich von dem Umweltschutzgedanken hätten anstecken lassen, der zu Beginn der 1950er-Jahre aufkam. Ihre Reise stand unter anderen Vorzeichen.

Nach 65 Tagen auf See ließ sie den Anker in einem kleinen Hafen auf Dominica fallen.

In ihrem Buch geht es an keiner Stelle um den Ozean als solchen, um das Salzwasser und die Aufforderung, der so viele Ismaels gefolgt sind, die sich in den Häfen versammelt oder sich allein an Bord eines Schiffes begeben haben.

Kaum Affinität zum Ozean

Man könnte die Frage stellen, warum Davison nicht eine Wanderung durch die Alpen oder die Rocky Mountains unternommen hat. Dass der Ozean grenzenlos und frei sei, dass er heilende Kräfte habe oder von uns geschützt werden müsse, all das hat man von ihr nie gehört. Sie hat auch nicht notiert, welche Tiere sie in welcher Häufung gesehen und welches Verhalten sie beobachtet hat.

Davisons Ozean glich einem Fegefeuer, in dem meist Flaute herrschte. Er hatte ihr den Ehemann genommen. Wenn sie eine Zigarette rauchte, schnippte sie die Kippe achtlos ins Meer. So hielt sie es auch mit dem Müll, der täglich anfiel. Als ihr mitten auf dem Meer einige Blechbüchsen entgegenschwammen, reagierte sie nicht mit Abscheu und Empörung. Sie nahm sie als tröstliches Zeichen dafür, dass sie nicht allein auf der weiten Welt war, und als Versicherung, dass andere Menschen in ihrer Nähe waren.

Praktische Anleitungen für Segler wurden damals noch sehr zögerlich veröffentlicht, aber solche Bücher hätte Davison, wenn der Eindruck nicht trügt, ohnehin nicht mit an Bord genommen. Von einem Buch über Fische abgesehen zog sie Titel vor, die sich mit Navigation befassten. Hinzu kamen Gedichtbände.

Sie gehörte nicht zu jenen, die quietschende Delfine, die das Boot begleiteten, als ihre Freunde betrachteten. Auch als sie sich nach der Reise mit etwas Abstand hinsetzte und ihr Buch verfasste, gab sie keinerlei spirituelle Verbindung zu Meeressäugern oder irgendeiner anderen Lebensform der Hochsee zu erkennen.

Meer als Wildnis, in der man sich behaupten muss

Wenn Davison überhaupt eine Affinität bekannte, dann zu den Fischschwärmen, die der „Felicity Ann“ folgten, allen voran jenen kleinen, die sich am Bewuchs des Rumpfes gütlich taten. Sie machte zwar keinerlei Anstalten zu angeln – der Gedanke, einen Fisch zu töten, bereitete ihr Unbehagen –, aber sie verschmähte nicht die Fliegenden Fische, die an Deck landeten und dort verendeten. Beim ersten Mal fühlte sie sich dazu regelrecht verpflichtet, weil sie so oft darüber gelesen hatte. Sie briet den Fisch in Butter und fand durchaus Geschmack daran.

Davison erwähnt Fische und andere Meeresbewohner nur sehr selten und so, als wären sie eigentümlich geformte Wolken oder, um ein Beispiel zu wählen, das aufs Festland bezogen ist, eine Pflanze in einem Vorgarten, die ihr in einem fremden Land auffällt. Im Grunde sind diese Passagen nicht mehr als ein Gewürz, das sie ihrem Buch beifügt, ohne damit eine moralische Botschaft oder eine Aussage über den Zustand des Ozeans zu verknüpfen.

Beredter gibt über ihr Verhältnis zum Meer ein Vorfall Auskunft, der sich Mitte Januar zutrug. Während sich ihre Reise Richtung Westen zermürbend lange hinzog, gesellten sich drei große Haifische zur „Felicity Ann“. Zwei begleiteten sie seitlich und einer folgte ihr im Kielwasser. Als „unbeschreiblich finster“ empfand Davison die Tiere, die dem Boot so nahe kamen, dass sie nur die Hand hätte ausstrecken müssen, um sie zu berühren.

Davison fand, der Mensch könne das Meer nicht mehr schätzen als den Himmel oder den Weltraum. Für sie war das Meer eine Wildnis, in der man sich behaupten muss, sie stand also eher in der Tradition Joseph Conrads denn im Gefolge von Rachel Carson und Jacques Cousteau. Die Liebe zum Meer war für Davison die Liebe zur Seefahrt und die „Illusion, den Ozean zu beherrschen“.

Ankunft nach 65 Tagen

Nach strapaziösen fünfundsechzig Tagen allein auf See, die ihr unter anderem ein schmerzhaftes Gerstenkorn und mehrere Abszesse eingetragen hatten, ließ Ann Davison am Nachmittag des 24. Januar 1953 in einem kleinen Hafen auf Dominica den Anker fallen. Damit war sie zur ersten Frau geworden, die allein einen Ozean überquert hatte.

Die letzten Worte ihres Buches handeln von Mut, den sie als Mischung aus Widerstandsfähigkeit, Entschlossenheit und der Fähigkeit beschreibt, aus Fehlern zu lernen.

Mein Exemplar des Buches habe ich antiquarisch erworben. Auf der letzten Seite hat der Vorbesitzer mit Bleistift einige Anmerkungen gemacht, die letzten Wörter des Buches sind mit schnurgeraden Linien unterstrichen: »Ich aber musste Tausende von Meilen über den Ozean segeln, um herauszufinden, dass Mut der Schlüssel zum Leben ist.«

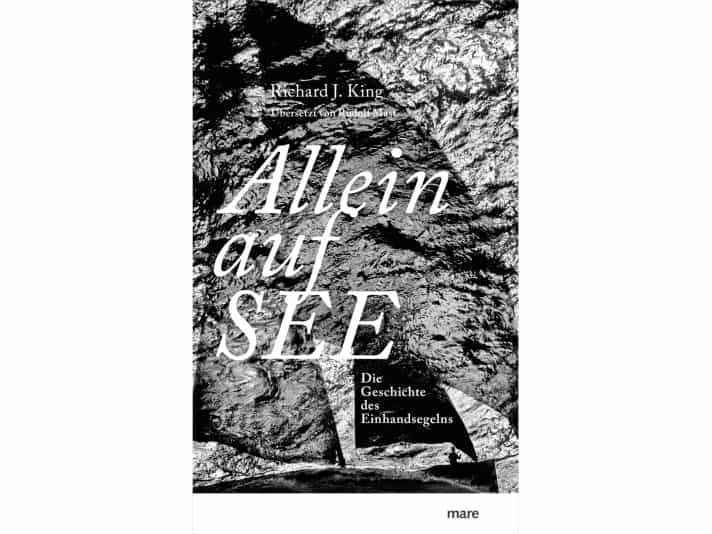

Das Buch: „Allein auf See“

Die Geschichte des Einhandsegelns zeichnet Autor Richard J. King in diesem nun auf Deutsch erschienenen Buch nach. Er geht dabei auch der Frage nach, welche Motive die Protagonisten antrieben, und beschreibt zahlreiche, längst vergessene Pioniertaten. mare, 28 Euro