Text von Till Hein

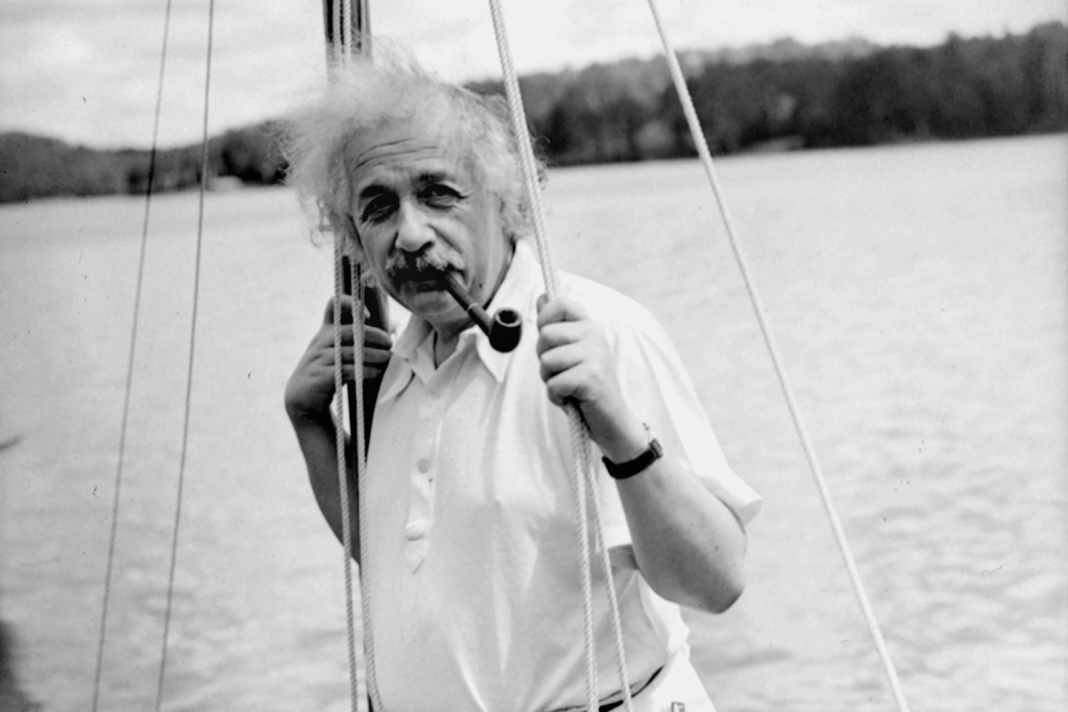

„Ich habe keine besondere Begabung“, schrieb Albert Einstein 1952 in einem Brief, „sondern bin nur leidenschaftlich neugierig.“ Ob er mit dieser Einschätzung richtig lag, sei dahingestellt. Seine Entdeckungen auf Expeditionen in wissenschaftliches Neuland waren in jedem Fall spektakulär. Der Rektor der Princeton University im US-Bundesstaat New Jersey adelte ihn denn auch als den „neuen Kolumbus der Naturwissenschaft, der einsam durch die fremden Meere des Denkens fährt“, als er ihm im Mai 1921 die Ehrendoktorwürde verlieh. Eine schöne maritime Metapher – die jedoch höchstens die halbe Geschichte erzählt.

Lesen Sie auch:

In Wirklichkeit nämlich segelte Einstein keineswegs ausschließlich durch die „Meere des Denkens“, und auf seinen Törns in der materiellen Welt war er selten allein. Mit Vorliebe lud er attraktive Frauen oder gute Kumpels dazu ein. „Die Freude an dieser Beschäftigung steht ihm ins Gesicht geschrieben“, so sein Schwiegersohn Rudolf Kayser um 1930. „Sie hallt in seinen Worten und in seinem glücklichen Lächeln wider.“

Einstein trägt an Bord der Jolle ein Notizbuch bei sich

Einstein hatte riesigen Spaß am Segeln. Und nicht nur das: Bei Windstille machte er sich dabei oft Notizen, oder er berichtete den Mitseglern begeistert von seinen neusten Ideen zu den physikalischen Grundgesetzen. „Es ist unmöglich, nicht darüber zu spekulieren, wie viel von der Relativitätstheorie Einstein auf Segeltörns in die Hände gefallen sein mag“, schreibt das US-amerikanische Fachblatt „Good Old Boat Magazine“. Wohl auch weil sich Erkenntnisse ja häufig nicht beim einsamen Grübeln einstellen, sondern während man anderen seine Gedanken zu vermitteln versucht.

Das Segeln erlernte Albert Einstein Ende der 1890er Jahre auf dem Zürichsee. Er war jung und studierte am Eidgenössischen Polytechnikum (heute ETH Zürich) Physik. Möglichst viel Zeit verbrachte er gemeinsam mit Susanne Markwalder, der charmanten Tochter seiner Vermieterin, auf dem Wasser. Ständig trug er an Bord der Jolle ein Notizbuch bei sich, schreibt die Segelpartnerin in ihren Memoiren. Bei Flaute holte er es hervor und kritzelte los. „Aber sobald ein Hauch von Wind aufkam, war er sofort bereit, wieder zu segeln.“

In Briefen an Freunde erwähnte er in jener Zeit auch bereits seine Beschäftigung mit einer revolutionären Idee, die die „Theorie von Raum und Zeit“ verändern werde. Vielleicht ist es also kein Zufall, dass sich der entscheidende Ausgangspunkt seiner Relativitätstheorie gut am Beispiel eines Boots auf dem Wasser erläutern lässt: Nehmen wir an, eine Yacht gleitet mit einer Geschwindigkeit von 20 Knoten – also 37 Stundenkilometer – dahin, und an Bord joggt ein Passagier in einem Tempo von zehn Stundenkilometer in Fahrtrichtung. Dann addieren sich die Geschwindigkeiten von Boot und Läufer. Vom Ufer aus betrachtet hat dieser also eine Gesamtgeschwindigkeit von 47 Stundenkilometer.

Schickt die Person an Bord nun aber, statt zu joggen, einen Lichtstrahl in Fahrtrichtung, dann hat dieser Strahl selbst das Tempo c (Lichtgeschwindigkeit) – und intuitiv geht man davon aus, dass er vom Ufer aus betrachtet eine Gesamtgeschwindigkeit von 37 Stundenkilometer + c haben muss. Das klingt logisch – ist jedoch falsch: In Wirklichkeit nämlich bleibt Licht immer gleich schnell, egal ob es von einem festen Standort an Land aus losgeschickt wird, von einer sanft dahingleitenden Segelyacht oder einem übers Wasser schießenden Schnellboot. Da addiert sich nichts – ein Lichtstrahl behält auch in Fahrtrichtung einer Rennyacht (oder eines anderen sehr schnellen Verkehrsmittels) immer exakt die Geschwindigkeit c. Lichtgeschwindigkeit eben.

Meilenstein für die Physik

Dass Einstein auch mit seinen revolutionären Folgerungen aus der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit richtig lag, ist inzwischen in zahlreichen Experimenten gezeigt worden. Und seine Spezielle Relativitätstheorie beweist immerhin so kuriose Dinge wie den Umstand, dass es auf die Frage, ob zwei Ereignisse an verschiedenen Orten gleichzeitig oder zu verschiedenen Zeitpunkten stattfinden, keine für alle Beobachter gleichermaßen gültige Antwort gibt. Oder dass ein Astronaut, der ein Jahr mit einem Raumschiff durchs All fliegt, bei seiner Rückkehr jünger ist als sein Zwillingsbruder, der auf der Erde blieb.

„Einsteins Erkenntnisse begründeten eine vollkommen neue Interpretation von Raum und Zeit: In schnell bewegten Systemen erscheint die Zeit verlangsamt und Abstände schrumpfen zusammen“, sagt der Physiker und Einstein Experte Sönke Harm von der Universität Kiel. „Und die Erweiterung zur Allgemeinen Relativitätstheorie, bei der Einstein seine Überlegungen 1916 auf den mit Massen gefüllten Raum ausweitet, wird im 21. Jahrhundert unter anderem präzise Ortsbestimmungen per GPS ermöglichen.“

Das Element Wasser faszinierte Albert Einstein nicht nur beim Segeln. Als Wissenschaftler ergründete er zum Beispiel die physikalischen Gesetze, die Flüsse mäandern lassen, und untersuchte die Kapillarkräfte, die Bäume dazu befähigen, Nährstoffe aus dem Boden bis in die Zweige der Krone zu leiten. Selbst die Bewegungen von Staub auf Wassertropfen reizten seinen Ehrgeiz. Der schottische Botaniker Robert Brown hatte dieses Phänomen unter dem Mikroskop beobachtet, aber keine Erklärung dafür finden können. Anders Albert Einstein. 1905 veröffentlichte er eine Arbeit zu diesem nerdigen Thema.

Von der statistischen Theorie der Wärme ausgehend hatte er Zusammenhänge zwischen der zurückgelegten Strecke eines Teilchens pro Zeitspanne, der Temperatur und Viskosität der Flüssigkeit sowie dem Radius des Teilchens erkannt. Und gleichsam nebenbei lieferte seine Studie einen empirischen Beweis für die Existenz von Atomen (kleinsten Teilchen chemischer Elemente), die bis dahin von vielen Fachleuten bestritten wurde. Ein Meilenstein für die Physik.

Entwicklung des Anschütz-Kompasses

Einstein arbeitete damals als „technischer Experte dritter Klasse“ beim Schweizerischen Patentamt in Bern. Da er kein fleißiger Student gewesen war, hatte er keine Anstellung als Wissenschaftler gefunden. Doch 1905 wurde zu seinem „Wunderjahr“. Neben der Studie über Staub auf Wassertropfen veröffentlichte er vier weitere Arbeiten, darunter seine erste zur Relativitätstheorie: eine Studie mit einer Länge von gerade einmal 9.000 Wörtern, die keinerlei Fußnoten oder Verweise enthält – und den Grundstein für seinen Aufstieg zu einem Weltstar der Wissenschaften legte.

Der Wissenschaftler, der das Segeln so liebte, betrieb auch angewandte Forschung: Gemeinsam mit dem Erfinder und Unternehmer Hermann Anschütz-Kaempfe aus Kiel, der mit einem U Boot bis zum Nordpol reisen wollte, arbeitete Einstein zwischen 1915 und 1927 an einem neuartigen Kompass, der auch unabhängig vom Erdmagnetfeld verlässlich sein sollte. Anfangs war Einstein in einem Patentrechtsprozess als „unparteiischer Sachverständiger“ für die Firma Anschütz & Co. tätig. Aufgrund seines Gutachtens vom 7. August 1915 wurde Konkurrenten unter der Androhung von Geld und Haftstrafen verboten, weiterhin Kompasse nach diesem Prinzip herzustellen. Eine US amerikanische Firma musste drei Millionen Mark Schadenersatz zahlen.

Albert Einstein wiederum, 1914 als Forscher an die renommierte Preußische Akademie der Wissenschaften nach Berlin berufen, faszinierte das Konzept des Anschütz-Kompasses so sehr, dass er mit dessen Erfinder über Verbesserungen zu korrespondieren begann – worauf sich zwischen den beiden Männern eine enge Freundschaft entwickelte. Im September 1920 gab Einstein den entscheidenden Tipp für eine technische Verbesserung der Kugellagerung.

Vollendung der Überlegungen zur Allgemeinen Relativitätstheorie

Ab 1923 stand für ihn in Kiel sogar eine kleine Dienstwohnung frei, die er seine „Diogenes Tonne“ nannte. Sie war klein, hatte aber direkten Zugang zum Wasser. Viele Sommer verbrachte Einstein gemeinsam mit Hermann Anschütz-Kaempfe und segelte mit ihm auf der Kieler Förde. 1926 wurde ein Lizenzvertrag geschlossen, der ihm ein Prozent des Verkaufspreises jedes Anschütz Kompasses zusicherte. Und die Erfindung setzte sich durch: Französische, amerikanische und deutsche Kriegsschiffe, aber auch riesige Ozeandampfer wie die „Bremen“ und die „Europa“ wurden mit solchen Apparaten ausgerüstet. An der Preußischen Akademie der Wissenschaften in Berlin, wo er bis 1932 tätig war, vollendete Einstein seine Arbeit zur Allgemeinen Relativitätstheorie – die den spektakulären Aufsatz von 1905 zu einem umfassenderen Konzept erweiterte.

„Sogar für Einstein selbst zunächst etwas überraschend führten diese Überlegungen schließlich zu einer vollkommen neuen Beschreibung des Phänomens der Gravitation, bei der die von Isaac Newton 250 Jahre zuvor so erfolgreich eingeführte Gravitationskraft durch eine Eigenschaft von Raum und Zeit ersetzt wurde. „Raum und Zeit lassen sich demnach nicht mehr getrennt voneinander betrachten und sind zudem überall dort gekrümmt, wo sich große Massen wie beispielsweise Himmelskörper befinden“, sagt der Physiker Sönke Harm von der Universität Kiel.

Das feuchte Element lässt Einstein nicht los

Von den geistigen Anstrengungen erholte Albert Einstein sich möglichst oft an den Seen im Berliner Umland. „Er hisst die Segel selbst, klettert im Boot herum, um die Taue und Leinen zu straffen, und hantiert mit Stangen und Haken, um das Boot vom Ufer abzulegen“, berichtet sein Schwiegersohn und Biograf Rudolf Kayser. Auch als Forscher ließ ihn das feuchte Element nicht los: Einmal wollte die Ehefrau eines Kollegen zum Beispiel wissen, warum sich, wenn man Tee in einer Tasse mit einem Löffel umrührt, die Teeblätter immer in der Mitte des Bodens sammeln. Einstein kam zu folgender Erklärung: In der Mitte der Tasse dreht sich der umgerührte Tee am schnellsten. „Die Teeblättchen werden durch die Zirkulationsbewegung nach der Mitte der Tasse mitgenommen“, so Einstein. Und aufgrund ihres Gewichts bleiben sie in der Mitte am Boden liegen.

Der Physiker trieb die Überlegungen weiter: Auch in einem Flussbett ist die Fließgeschwindigkeit am Boden geringer, erkannte er. Läuft das Wasser gegen die Außenseite einer Biegung, taucht es dort gleichsam ab und gelangt über den Boden zur Innenseite zurück, so Einstein 1926 in einer wissenschaftlichen Arbeit. Es ergibt sich also ebenfalls eine zirkulierende Strömung. Das äußere Ufer wird dadurch quasi weggefressen, sein Material fortgespült. Auf der Innenseite des Knies dagegen lagern sich mehr und mehr Sedimente ab, der Fluss wird dort noch langsamer – und jeder Fluss, der nicht in ein Korsett aus Beton eingesperrt wird, mäandert dahin.

So virtuos Albert Einstein solche Kräfte analysierte, so große Probleme bereiteten dem passionierten Segler Wellen, Wind und Wetter mitunter im realen Leben: Bei mehreren Törns brach der Mast seiner Jolle. Nicht selten musste er sich von einem Motorboot zum Ufer zurückschleppen lassen. Besonders grotesk: Er konnte nicht schwimmen, weigerte sich aber, eine Schwimmweste zu tragen. „Lieber ersaufe ich wie ein Gentleman.“

Jollenkreuzer als Geburtstagsgeschenk

1928, im Alter von 49 Jahren, brach er in Berlin eines Tages zusammen. Sein Hausarzt, Dr. János Plesch, diagnostizierte eine Herzmuskelentzündung. Bei Überanstrengung kann dieses Leiden lebensgefährlich werden. Einstein aber erzählte dem Mediziner treuherzig, dass er seine Segelyacht oft nach Hause rudere, wenn auf den Havelseen mal wieder kein Lüftchen wehe. Dr. Plesch verschrieb strikte Ruhe, eine salzfreie Diät und eine Kur in einem Ostseebad. Zu seiner Verwunderung erholte sich Einstein aber auch am Meer nur langsam. Schließlich wurde dem Arzt zugetragen, dass er auch auf Kur heimlich segelte. Gesund wurde er am Ende dennoch. Wohl nicht zuletzt weil auch die Psyche bekanntlich einen starken Einfluss auf den Verlauf vieler Krankheiten hat – und Einstein das Segeln halt so liebte.

Zu seinem 50. Geburtstag schenkten ihm Freunde einen eigenen Jollenkreuzer: Die „Tümmler“, sieben Meter lang und 2,35 Meter breit, hatte ein dreieckiges Bermudasegel, ein bewegliches Schwert sowie eine Kajüte mit zwei Kojen. Einstein nannte seine Mini-Yacht liebevoll das „kleine dicke Boot“. Es war eine einfache Jolle, genau das Richtige für ihn. Denn Einstein hatte keinerlei Interesse an Regatten, Geschwindigkeitsrekorden oder technischem Schnickschnack. Das Angebot eines Außenbordmotors lehnte er ab.

Nationalsozialisten beschlagnahmen die “Tümmler”

Einstein vergötterte seine altmodische „Tümmler“. So wie auch sein Sommerhaus in Caputh, einem verträumten Fischerdorf mit etwa 3.000 Einwohnern an den Havelseen, sechs Kilometer südlich von Potsdam, wo er ab 1929 viel Zeit verbrachte. Für Einstein war Caputh schlicht „das Paradies“. Hier fand er Ruhe zum Segeln und für gedankliche Reisen in noch wenig erforschte Gefilde der theoretischen Physik, etwa zu Aspekten des Paramagnetismus und der Quantenphysik, mit der er sich zeit seines Lebens nicht anfreunden mochte, obwohl er auch dazu den entscheidenden Grundgedanken gegeben hatte.

Besonders schätzte er an seinem Landsitz, dass dort nicht „jeder Piepser zum Trompetensolo wird“. Vielen Menschen aus dem Dorf allerdings war der berühmte Neuling mit den schlohweißen Zotteln suspekt. Wenn er in groben Sandalen und ausgebeulter Trainingshose, einen Pilzkorb in der Hand, aus dem Wald trat, reagierten manche sogar verängstigt.

Auf dem Wasser war Einstein frei. Beim Segeln könne er seine „Tagträume“ genießen und die Welt vergessen, schwärmte er in einem Brief. Es helfe ihm dabei, sich völlig zu entspannen. Doch seine Freude an den Ausfahrten mit „Tümmler“ sollte nicht lange währen. Denn in Deutschland ergriffen die Nationalsozialisten die Macht. Am 12. Juni 1933 wurde die Jolle konfisziert. Am gleichen Tag meldete die „Vossische Zeitung“: „Das Rennmotorboot von Professor Einstein (…) wurde (…) für das Reich sichergestellt. Einstein soll die Absicht gehabt haben, das Boot, das einen Wert von 25.000,– RM hat, ins Ausland zu verschieben.“ Dabei hatte die „Tümmler“ bloß einen winzigen Hilfsmotor und ihre Baukosten hatten nur 1.500 Reichsmark betragen. Albert Einstein und seine Frau Elsa waren zur Zeit der Beschlagnahmung bereits nicht mehr in Berlin, wo sich Juden wie sie immer stärkeren Drangsalierungen ausgesetzt sahen.

Einstein scheut raues Segeln nicht

Als die Einsteins im Herbst 1933 nach New Jersey in den USA auswanderten, konnte der Physiker sich im Exil einen Traum erfüllen: Mit einem neuen eigenen Boot, der „Tinef“, segelte er – wie einst in Kiel – wieder auf dem Meer. Der Name dieser kleinen, nur fünf Meter langen Jolle stammt aus dem Jiddischen und bedeutet „etwas Wertloses“ – was Einstein sicherlich ironisch meinte. „Während seine Hand das Ruder hält, erläutert Einstein mit Freude seinen anwesenden Freunden seine neuesten wissenschaftlichen Ideen. Er führt das Boot mit der Geschicklichkeit und Furchtlosigkeit eines Knaben“, schwärmt sein Biograf und Schwiegersohn Rudolf Kayser über die Segelkünste des Wissenschaftlers.

Das mit der Geschicklichkeit war allerdings, nun ja, relativ: Mitunter hatte der Schöpfer der Relativitätstheorie auf dem Wasser nicht alles perfekt im Griff. Im Sommer 1934 etwa, in Rhode Island, als er mit seinem Freund Gustav Bucky segelte, lief er irgendwo auf Grund. Doch während der Mitsegler nervös wurde, lachte Einstein nur und sagte lässig: „Schau nicht so tragisch, Bucky. Sie werden zu Hause auf mich warten – meine Frau ist daran gewöhnt.“

Von 1937 bis 1939 mietete Einstein im Sommer in Nassau Point auf der North Fork von Long Island ein Ferienhaus und widmete sich an der Atlantikküste der Segelleidenschaft. Dort verfasste er auch einen berühmten Brief an US-Präsident Franklin D. Roosevelt, in dem er vor der Gefahr durch Atomwaffen in den Händen der Nationalsozialisten in Deutschland warnte.

1939 segelte er im Sommer täglich auf Long Island. „Einstein liebte es, wenn das Meer ruhig und still war und er in ‚Tinef‘ sitzen und nachdenken oder den sanften Wellen lauschen konnte, die unaufhörlich gegen die Bordwand des Bootes schlugen“, so der Biograf Jamie Sayen. Doch auch raue See hielt den Physiker – zum Leidwesen mancher Begleiterinnen oder Begleiter – nicht vom Segeln ab.

Johanna Fantova, eine Bibliothekarin aus Princeton, die ihn auf vielen Törns begleitete, schreibt in ihren Memoiren, dass Einsteins Fähigkeiten als Seemann gar nicht so schlecht gewesen seien. Vielmehr sei wohl seine Vertiefung in das Nachdenken die Ursache für so manches Malheur gewesen. Und: „Selten habe ich ihn so fröhlich und gut gelaunt gesehen wie in diesem seltsam primitiven kleinen Boot.“

Letzte Jahre

Seine Waghalsigkeit beim Segeln war allerdings berüchtigt. Und auch eine fast pubertäre Freude am Risiko. Einmal rammte er, in ein Gespräch vertieft, beinahe ein anderes Boot. Als sein Mitsegler erschrocken „Achtung!“ schrie, wich er lässig aus. „In seinem Boot, wie in der Physik, segelte er hart am Wind“, schreibt Einsteins britischer Biograf Ronald W. Clark. Mit Mitte sechzig wurde Einstein solches Draufgängertum im Sommer 1944 fast zum Verhängnis: Bei hoher See segelte er auf den Saranac-Seen im US-Bundesstaat New York. Als sein Boot gegen einen Felsen krachte, lief es voll und kenterte. Unter Wasser verhedderte sich der Physiker in einem Tau und wurde zwischen Deck und Segel eingeklemmt. Mit letzter Kraft gelang es dem Nichtschwimmer, sich zu befreien. Schließlich rettete ihn ein Motorboot.

Als Wissenschaftler bemühte er sich in den USA, eine Art Weltformel zu finden, die alle physikalischen Phänomene miteinander verbinden sollte. An dieser Herkulesaufgabe scheiterte aber selbst der geniale Albert Einstein. Etwas wohl Wichtigeres aber hatte er bereits gefunden: Gelassenheit. Gut möglich, dass es das Segeln war, das ihn diese Haltung gelehrt hatte. „Die Menschen sind wie das Meer“, schrieb er 1933, als er vor den Nationalsozialisten fliehen musste, in einem Brief, „manchmal glatt und freundlich, manchmal stürmisch und tückisch – aber eben in der Hauptsache nur Wasser.“

Im Alter ließ seine geschwächte Gesundheit kein Segeln mehr zu. In den letzten Jahren verließ er Princeton kaum mehr. Oft litt er an diffusen Schmerzen. Schließlich stellten Ärzte eine Erweiterung seiner Hauptschlagader (Aorta) fest. Am 18. April 1955 starb Albert Einstein im Alter von 76 Jahren an inneren Blutungen. „Ich habe meinen Teil getan“, soll er noch gesagt haben, „es ist Zeit zu gehen.“ Ob Nobelpreisträger oder Leichtmatrose, wusste er sicherlich: Einmal holt uns die See. Und das Meer gibt keinen von uns zurück.