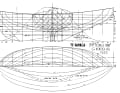

Die Spuren eines der größten deutschen Segelabenteuer sind spärlich. In der deutschen Segelliteratur findet die Reise der Kieler Yacht „Te Rapunga“ keinerlei Erwähnung. Und auch die YACHT als Chronik des deutschen Segelsports weiß kaum eine Geschichte darüber zu erzählen. Einzig der Riss eines formschönen Spitzgatters ist in Heft 22/1924 zu finden, den ein junger Bootsbauer mit Namen Günther Niemeyer aus Kiel gezeichnet und in Schwerin auf Kiel gelegt hat. Beinahe 100 Jahre ist das her. Wenig später, 1930, verließ „Te Rapunga“ mit ihrem 41-jährigen Skipper und Eigner Georg Dibbern die Kieler Förde.

Im Frühjahr 1934 vermeldet die YACHT „eine außerordentlich große Leistung“. Mittlerweile war „Te Rapunga“ zur Ketsch umgetakelt und hatte nach 30.000 Seemeilen im Mittelmeer, Atlantik und Pazifik San Francisco in Kalifornien erreicht. Georg Dibberns erster Landfall nach 101 Tagen auf See seit Panama war der St. Francis Yacht Club, gleich neben einer lästigen und lauten Großbaustelle. Jahre später sollte daraus die Golden Gate Bridge entstehen. „Nähere Einzelheiten werden wir hoffentlich demnächst von Kapitän Dibbern selbst an dieser Stelle zu lesen bekommen“, endet der Artikel in der YACHT. Danach las man dort nie wieder von „Te Rapunga“. Dabei loggte Dibbern bis zu seinem Tod im Jahr 1962 über 100.000 Seemeilen. Doch weder er noch sein Boot kehrten je in ihre Heimat zurück. Dabei gehört seine Geschichte zu einer der spannendsten des deutschen Segelsports.

Die innige Beziehung zum Wasser

Georg Dibbern, der sich später George nannte, wächst um die Jahrhundertwende unweit der Kieler Förde auf und besitzt durch seinen Vater, Kapitän eines großen Segelschiffs in der Chinesischen See, von klein auf eine innige Beziehung zum Wasser. Direkt nach dem Abitur heuert er auf dem P-Liner „Pamelia“ an und fährt einige Jahre zur See, bis er in Sydney von Bord türmt, um dort ein neues Leben zu beginnen. Er arbeitet auf dem Bau, als Tellerwäscher, Akrobat und Kanu-Verkäufer, bevor er nach Neuseeland übersiedelt, wo er sich als Bienenzüchter und Fahrer für die Maori betätigt – bis der Erste Weltkrieg selbst die entlegenen Inseln des Pazifiks erreicht. Als möglicher Spion wird er erst interniert und dann zusammen mit Graf von Luckner zurück in die Heimat verfrachtet.

Dort angekommen, gründet Dibbern eine Familie und wird Vater dreier Töchter. Sein Leben scheint vorgezeichnet. Er kauft einen Hof in Schleswig-Holstein und verdingt sich als Landwirt. Doch die See lässt ihn nie wieder los. Es dauert nicht lange, bis er auf seinem Spitzgatter „Te Rapunga“ die Segel setzt. Das Boot hat der Bruder seines Jugendfreundes entworfen und gebaut. Der Name bedeutet in der Sprache der Maori „Sehnsucht“. Das Ziel seiner Reise soll das Land seiner Sehnsucht sein: Neuseeland. Der Ort, an dem er sich am wenigsten eingeengt fühlt.

Georg Dibbern ist seinem Weg gefolgt

Seine Familie lässt Dibbern dafür in Deutschland kurz entschlossen zurück, trotz hoher Inflation und politischer Wirren. Kaltherzig, doch mit voller Überzeugung, das Richtige zu tun, einem vorgezeichneten Weg zu folgen, einer Aufgabe. Mit an Bord des Bootes sind stattdessen sein Neffe Günter Schramm, genannt „der Maat“, und eine Freundin, Dorothée Leber von Fritsch, genannt Doe, die mit adeliger Herkunft und einem entsprechenden Hintergrund ein wenig Starthilfe für die Finanzierung der Reise gibt.

Die Kasse ist stets knapp in Zeiten der Inflation, und so nimmt Dibbern gelegentlich zahlende Gäste an Bord. Doch nach zwei Jahren Charterfahrten im Mittelmeer nimmt er mit Schramm im Herbst 1932 endlich Kurs West, auf den Atlantik.

Die Überfahrt nach Jamaika verläuft ereignislos. Der Wind kommt von achtern, das Schiff steuert sich weitgehend selbst, und Dibbern freut sich daran, einfach im Cockpit zu sitzen, in die See zu schauen und seinen Gedanken nachzuhängen. Schon immer sah er philosophisch auf das Leben, nun genießt er es, gewohnte Verhaltensweisen zu hinterfragen. „An Land war ich immer ruhelos und in Bewegung, konnte nie sitzen und über das Leben nachdenken“, schreibt er während der Atlantiküberquerung, „Sitzen wirkte für mich wie Zeitverschwendung. Doch hier auf See ... was sollte ich sonst tun?“

Mehr mit der „Te Rapunga“ von den USA erleben

Über Jamaika gelangt „Te Rapunga“ nach Panama und durchquert den Kanal. Als er auf der US-amerikanischen Seite die Stadt Cristóbal kennenlernt, reizt es Dibbern, mehr von den USA zu erleben. „Wie wäre es, wenn wir nach dem Kanal einfach nach Norden segeln? Nach Kalifornien?“, fragt Dibbern seinen Maat. „Wenn wir von 100 Meilen am Tag ausgehen, sollten wir 32 Tage auf See sein“, kalkuliert Dibbern optimistisch. Insgeheim hoffen die beiden, pünktlich zu den Olympischen Sommerspielen in Los Angeles zu sein. „Rund um Panama soll es viele Flauten geben“, bemerkt Dibbern, „es könnten also auch 40 Tage werden. Lass uns lieber von 50 ausgehen. Oder vielleicht auch 60, wenn wir Gegenwind haben.“ Dibbern kalkuliert noch einmal nach. „Um völlig auf der sicheren Seite zu sein, verproviantieren wir uns für 70 Tage.“ Am Sonntag, den 12. Juni 1932 legt „Te Rapunga“ ab. Sieben Wochen vor Beginn der Sommerspiele.

Doch schon zu Beginn ist der Fortschritt nur schleppend, Flauten umgeben das Schiff Tag um Tag und lassen es heftig in der schweren Dünung rollen. „Nur 70 Meilen in zwei Tagen“, notiert Dibbern, „Das Deck ist so heiß wie eine Herdplatte und dampft sogar, wenn wir Wasser darauf tropfen.“ Drei Tage später hat sich die Situation nicht verbessert. „30 Meilen in 24 Stunden. Ich weiß nicht, weshalb wir uns bewegen, am Wind kann es nicht liegen.“ Jeden Tag steht für Dibbern die Reparatur des strapazierten Großsegels auf dem Plan, das in der Dünung schlägt und ständig erneut reißt.

Erst nach zwei Wochen auf See ist das Wetter den beiden Seemännern gnädig. Der Wind kehrt zurück, und „Te Rapunga“ kann wieder akzeptable Etmale loggen. Nach den Tagen in der tropischen Hitze ist das Deck des Holzbootes voller Leckagen, es tropft in die Kojen. Das Wetter wird rauer, starke Böen fallen ein. Die Hurrikansaison hat begonnen, ständig liegt Spannung in der Luft.

Unbeständige Wetterbedingungen auf See

Am 23. Juli dümpelt „Te Rapunga“ abermals in bleierner Flaute. „Schildkröten schwimmen um uns herum wie gekenterte Wäschewannen“, notiert Dibbern. Doch er genießt jeden Augenblick, fühlt sich völlig entschleunigt und spricht sogar davon, dass er ewig so weitersegeln könnte. Tag um Tag hängt er seinen Gedanken nach, sinniert über das Leben und formuliert seine Überlegungen und Erkenntnisse im Logbuch, aus dem viele Jahre später sein Buch „Quest“ entsteht.

Nach zwei Monaten auf See sind allerdings die Vorräte am Ende. „Selbst die Kakerlaken werden immer schlanker und behäbiger“, notiert Dibbern.

Gleichzeitig beginnt die See die beiden noch einmal richtig zu fordern. Gegenwind. Tagelang. Der Kurs aufs Ziel ist kaum mal zu halten. „Te Rapunga“ kreuzt. Wochenlang. „Wir sind hier nicht mehr auf einer Vergnügungsfahrt. Diese Reise ist zu einem eigenen Lebensabschnitt geworden“, vermerkt Dibbern. „Diese Etappe ist ein Test, eine Bewährungsprobe. Meine Sinne sind hellwach und geschärft, denn wir müssen diesen Test überstehen. Damit wir später zurückblicken und sagen können: Wir haben nicht aufgegeben. Wir haben die See besiegt.“

Sportliche Höchstleistung von Georg Dibbern und Schramm

Als er das schreibt, sind die Olympischen Spiele schon seit zwei Wochen vorüber. Die Zeitungen in Los Angeles berichten längst von anderen Dingen. Doch Dibbern und Schramm vollbringen selbst eine sportliche Höchstleistung: das Schiff auf Kurs halten, durchhalten und mit dem verbleibenden Essen auskommen.

Beim Aufräumen findet Dibbern eine alte Tüte getrockneter Erbsen. „Sie müssen schon seit Gibraltar an Bord sein“, schreibt er. Doch alle Versuche, sie in Wasser einzuweichen und genießbar zu machen, schlagen fehl.

Einige Tage später findet Dibbern seine alte Kaffeemühle und hat eine glorreiche Idee: Er mahlt damit die harten Erbsen zu Pulver und kocht davon eine schmackhafte Erbsensuppe. „Mittlerweile dehnen wir die Mahlzeiten über zwei Stunden aus, damit wir danach nur noch 22 Stunden bis zur nächsten haben.“

Doch trotz aller Entbehrungen ist Dibbern völlig im Reinen mit sich und seiner Reise. Am 98. Tag auf See schreibt er: „Was wissen Leute schon von der Freiheit auf den Meeren? Es ist ein Gefühl, das niemand mit Worten beschreiben kann. Man kann es nur erfahren. Oh wie glücklich mich diese Reise gemacht hat.“ Einen Tag später: „99 Tage auf See. Wenn wir noch Verpflegung hätten, könnten wir gleich wieder zurück nach Panama segeln. An Bord ist zwar alles nass und stinkt. Doch was macht das schon? Wir haben ‚gelebt‘. Ich bin voller tiefer Freude. Wann werden wir je wieder so intensiv leben? Und was sind schon die Olympischen Spiele gegen dieses Erlebnis?“

Das Kernstück der sagenhaften Reise

Zwei Tage später macht „Te Rapunga“ in San Francisco fest. „Ist diese Etappe möglicherweise ein Symbol für mein Leben, meine Zukunft?“, fragt sich Dibbern im Logbuch, „Ein Zeichen, dass ich alle Hindernisse überwinden kann?“ Die Seestrecke von Panama nach San Francisco wird das Kernstück für Dibberns sagenhafte Reise bleiben, die noch drei weitere Jahrzehnte andauern wird. Auf diesen 101 Tagen nonstop auf See ist er sich über viele Dinge im Klaren geworden. Vor allem darüber: Es ist seine Aufgabe, als Botschafter der Meere weiter um die Welt zu segeln.

Zunächst jedoch setzt Georg Dibbern seine Reise nach einem großen Refit des Bootes fort, erreicht Hawaii, dann das ehemalige Deutsch-Samoa. Als Skipper einer deutschen Yacht erwartet man dort von ihm, dass er die neue deutsche Flagge mit dem Hakenkreuz als Nationale setzt. Doch er weigert sich und behält stattdessen die alte – denn mit der Politik seiner Heimat hat er nichts zu schaffen.

Georg Dibbern war „Bürger der Welt und Freund aller Völker“

Einige Jahre später, nach dem Erreichen Neuseelands und der Fortsetzung seiner Reise nach Kanada, wird Dibbern sogar so weit gehen, sich eine eigene Flagge zu entwerfen und die Reise damit fortzusetzen. Im Jahr 1940, als Deutschland längst Polen angegriffen hat und das Ansehen eines Deutschen in der Welt noch weiter gesunken ist, gestaltet sich Dibbern schließlich sogar seinen eigenen Pass. „Ich, George Dibbern“, erklärt er darin, „sehe nach vielen Jahren in unterschiedlichen Ländern und in engsten Freundschaften mit Menschen aus aller Welt meinen Platz außerhalb jeder Nationalität, als Bürger der Welt und Freund aller Völker.“

Sein Plan, frei von aller Nationalität um die Welt zu segeln, geht nur bedingt auf: Kurze Zeit später, im Jahr 1941, wird Dibbern abermals als möglicher Spion in Neuseeland verhaftet. Während er im Gefängnis sitzt, erscheint sein erstes und einziges Buch „Quest“ in den USA, das der Schriftsteller Henry Miller liest und Dibbern hoch verehrt. „Die lange Reise ist nicht eine Flucht, sie ist ein Suchen. Der Mann sucht einen Weg, wie er der Welt von Nutzen sein könnte. Erst am Ziel der Reise wird ihm klar, was seine Aufgabe im Leben ist, ‚eine Brücke des guten Willens zu sein‘. Das ist Georg Dibbern und noch mehr“, schreibt Miller. Aus dem Kontakt erwächst eine Brieffreundschaft. Miller setzt sich für Dibberns Familie in Deutschland ein und unterstützt sie während der Kriegsjahre.

Abenteuer unter eigener Flagge

Als Georg Dibbern 1946 aus der Gefangenschaft freikommt, setzt er augenblicklich die Segel und kreuzt noch fast zwei Jahrzehnte durch den Pazifik. Mehrfach nimmt er am Rennen nach Tasmanien teil, erleidet zweimal Mastbruch und eine Strandung. Seine Glückssträhne reißt jedoch nicht ab, er gewinnt sogar die Australische Lotterie und kauft eine kleine Insel vor Tasmanien, die er drei Jahre bewirtschaftet. Dibbern beginnt ein weiteres Buch zu verfassen, das von seinen Abenteuern unter eigener Flagge erzählt.

Als sich der mittlerweile 73-Jährige im Juni 1962 auf den Weg zum Briefkasten macht, erleidet er einen Herzinfarkt – und stirbt. In seiner Tasche finden Freunde einen Brief, in dem er seiner Frau Elisabeth von den Plänen berichtet, mit „Te Rapunga“ ein letztes Mal die Segel zu setzen. Gen Heimat. Um „den Kreis zu schließen“ und seine Familie nach 32 Jahren wiederzusehen.

„Te Rapunga“

- Baujahr: 1923

- Länge: 9,8 m

- Breite: 3,3 m

- Tiefgang: 1,5 m

- Verdrängung: unbekannt

- Ballast: 3 t

- Segelfläche: 70 qm

- Refit: denmanmarine.com.au

SPITZGATT-KETSCH: „Te Rapunga“ wurde nach dem Entwurf von Schiffbauingenieur Günther Niemeyer in Schwerin gebaut. Der Rumpf besteht aus Eiche mit einem Deck aus Pitchpine. Während der Reise riggte Dibbern das Boot zur Ketsch um

Bücher über Dibbern

Das Buch „Quest“ von George Dibbern erschien 1941 in New York und ist 2008 neu aufgelegt worden. Es erzählt die Geschichte der Reise von Kiel bis Neuseeland in den Jahren zwischen 1930 und 1934. Es wurde 1965 auf Deutsch übersetzt und im Claassen Verlag unter dem Titel „Unter eigener Flagge – Im Segelboot über die Meere der Welt“ vertrieben. Dabei wird die eigene Flagge im Buch nicht behandelt. Die Kanadierin Erika Grundmann hat die Spuren Dibberns recherchiert. Ihre Biografie „Dark Sun“, in der Dibberns vollständige Lebensgeschichte auf 544 Seiten zu lesen ist, wurde 2004 veröffentlicht. Beide Bücher können auf Englisch bestellt werden.

- Weitere Informationen unter: georgedibbern.com