Du kommst das erste Mal an diesem Morgen an Deck. Das Holz ist nass, vollgesogen mit Tau. Still liegt das Boot vor Anker, und über dem blanken Wasser der Bucht schwebt Dunst. Weiter hinten wird er eins mit dem Spiegel der See. Der leichte Nebel ist überall, so als läge alles unter einer hellen, halb durchsichtigen Glocke. Sie ist durchdrungen vom Schein der aufgehenden Sonne, diffus, unwirklich fast. Du bist allein, und die Schöpfung ist deins.

Das könnte Sie auch interessieren:

Doch das Leben und die See sind nicht immer so. Denn die See hat Magie. Und wer sich auf sie einlässt, sollte sie verstehen. Das Meer ist ohne Absicht, aber es ist so ungeheuerlich, dass es blitzschnell von einer sanften Erscheinung, die so beruhigend und friedvoll ist, in die Urgewalt umschlagen kann, die alles mitreißt.

Das Meer führt eigenes Dasein vor Augen

Draußen. Auf einmal war es windstill geworden. Irgendetwas hatte sich verändert. Die Luft scheint jetzt voller Spannung zu sein. Sie birst von knisternder Elektrizität. Deine Augen suchen. Und da hinter der Insel siehst du die schwarze Wand, die den Himmel ausfüllt. Als deine Slup, nur noch unter Sturmfock, aus dem Windschatten der Insel läuft, fällt die schwarze Wolke über dich her. Es gibt kein Gegenan. Das Brausen von D-Zügen zieht dein Schiff mit sich fort. Du musst dich ergeben und hoffen.

Salziges Wasser von unten. Süßes Wasser prasselt aus dem Himmel. Sind das überhaupt noch einzelne Tropfen? Sätze aus Buchheims „Boot“ pochen im Hirn: „Das glasige Grün der Seen ist erloschen. Die weißen Adern sind verschwunden. Das Meer ist hunderttausend Jahre gealtert. Es ist grau, elend, pockennarbig.“ Der Hurrikan, der Taifun, die Tsunami, die plötzliche Böe – sie alle führen dem Menschen vor Augen, wie klein er ist, gemessen an den Naturkräften.

„Wir haben unser Schicksal nicht völlig in der Hand, wir unterliegen Unfällen, Krankheiten, dem Tod; wir können unversehens jemandes Liebe verlieren, die Stellung, das Zuhause. Eine unsichtbare Hand kann jederzeit aus irgendeinem Quadranten des Kompasses hervorkommen und uns niederschlagen“, schreibt Richard Bode in seinem Buch „Nimm zuerst ein kleines Boot“.

Auf See gibt es kein Publikum

Selbst die Hingabe an das, was stärker ist als jedes menschliche Tun, selbst das ist noch Kampf. „Der Ozean ist so gewissenlos wie ein wilder Despot“, schrieb Joseph Conrad vor fast 100 Jahren. „Er ist immer der unversöhnliche Feind aller Schiffe und Männer gewesen, die die unerhörte Kühnheit aufbrachten, sich trotz seiner finsteren Stirn auf seine Wasser zu begeben.“ Aber jedes Wasser hat auch eine sichere Bucht. Selbst wenn du sie in der Schwärze der Nacht erreichst, umfängt sie dich wie die Arme einer Mutter. Dann weißt du, was das Symbol des Ankers bedeutet: Halt und Sicherheit.

Die See ist auch ein Meer von Metaphern. Sie zeugen von dem, was Menschen in der Natur erfuhren, erduldeten, erhofften und geschenkt bekamen. Manches davon haben sie an unsere Sprache weitergegeben – den Horizont als Sehnsucht, das Kurshalten, die Gezeiten des Lebens. Warum ist das Meer Quell solch außerordentlicher Erfahrungen?

„Draußen auf See gibt es keine anerkannten Höchstleistungen, weil es dort kein Publikum gibt. Ehrgeiz, Eitelkeit und Theatralik sind sinnlos“, schreibt Hans Domizlaff in seinem Buch „Dirk III“. Und vor allem: „Die See beansprucht selbst die alleinige Richtergewalt, unerbittlich strafend und nur mit innerlichem Reichtum belohnend.“

Wenn du deinen Fuß auf das Deck des Schiffes setzt, fällt alles von dir ab. Es ist der Eintritt in eine eigene Welt, in der vieles an Wert verliert, was an Land mit besonderer Wichtigkeit betrachtet wird. Wasser ist das Element, das alles verwandelt.

Spielball und Akteur in einem

Wer vom Wasser her kommt, gewinnt einen ganz neuen Eindruck von den Hafenstädten, die er vielleicht von Land her kennt. Von See her zu kommen heißt, auf die schönste Seite dieser Städte zu treffen. Früher, als diese Städte gebaut wurden, bildete der Hafen den Mittelpunkt des städtischen Lebens. Von der See kamen Waren, Händler und Reichtum. In dieser Richtung hat sich die Stadt mit ihrer Schokoladenseite präsentiert. Die Autostraße, die heute in die Stadt führt, liegt nur im Hinterhof.

Wer auf einem Boot reist, findet Buchten, die nur von See aus zu erreichen sind. Er entdeckt Ortschaften, die an Land nur über einen Eselspfad Verbindung zur Zivilisation haben. Er ist „nicht mehr darauf angewiesen, in einer anonymen Bettenburg als Gast von Zimmer 213 seinen Urlaub abzusitzen. Er braucht sich am Strand nicht um einen Liegeplatz zwischen einer Großfamilie und einem Schmusepärchen zu streiten. Er ist nicht gezwungen, Abend für Abend das gleiche, weil einzige Lokal in seiner Hotelsiedlung zu besuchen. Anker auf! Und alles ist vergessen“ (Paul Pollack, „Der erste Törn“). Schön wär’s. Wenn mitten im Sommer ganz, ganz viele gleichzeitig auf dem Wasser unterwegs sind, dann kannst du manche Bucht, manchen Hafen vergessen.

Wasser handelt nicht selbst, sondern es wird von unfassbaren Kräften bewegt. Vom Mond, vom Wind, von der Thermik, von der Schwerkraft der Erde. Es ist der größte Teil unseres Planeten, von dem wir weniger wissen als über ferne Galaxien. Wer sich auf das Wasser einlässt, dem muss klar sein: Es macht dich zum Spielball und dennoch kommt es nirgendwo so sehr auf dich an wie dort. Auch in diesem Paradoxon liegt das Faszinosum des Meeres.

Das Verlangen, draußen zu sein, und die Hoffnung auf Geborgenheit.

Aus Unterschieden wird Gemeinsamkeit

Seit Urzeiten wird es beschrieben. Ob über der See die „rosenfingerige Eos“ aufgeht, wie Homer die Morgenröte über den Wassern beschreibt, oder eben Buchheim. „Wandelbar wie die Himmelsfarben sind die Farbzustände der See: die im Morgenlicht grau dampfende See. Die schwarze, die flaschengrüne, die graue, die violette, die weiße See. Die ständig wechselnde Struktur der See bringt neue Variationen dazu: die seidige See, die stumpfe See, die geriffelte, die geraute, die schrundige See. Die kabbelige, die zuckende, die dünende See.“

Das Meer wird besungen und gemalt. Wenige aber wissen, dass es sowohl trennen als auch vereinen kann. Freundschaften, Liebe und Ehen scheitern an der Enge des Lebens an Bord. Sich so nah sein können nur wenige. Aus Tagen wird Endlosigkeit. Jede Falte des anderen, jede kleine Verwerfung seines Charakters, jede dumme Angewohnheit vergrößert sich unter der Lupe der Nähe ins Unerträgliche. Und ein Ausweichen gibt es nicht. Aber die anderen gibt es auch. Es sind die Glücklichen. Für sie ist ihr Schiff ihre Schale. Es trägt sie. Es umhüllt sie. Es beschützt sie. Und sie genießen die Nähe zueinander. Von Tag zu Tag bezieht sich ihr Leben immer mehr auf das, was ihnen wichtig ist. Tage füllen sich mit Sein. Aus Unterschieden wird Gemeinsamkeit.

Sean Connery sagt in der letzten Szene des Films als russischer Kommandant im Turm des U-Bootes „Roter Oktober“ zu seinem amerikanischen Gegenpart Jack Ryan: „Und die See wird allen neue Hoffnung bringen, so wie der Schlaf die Träume bringt daheim.“ Er zitiert Christoph Kolumbus. Dessen Worte sind 500 Jahre alt. Aber sie umspannen noch immer die Pole der Sehnsucht: das Verlangen, draußen zu sein, und die Hoffnung auf Geborgenheit.

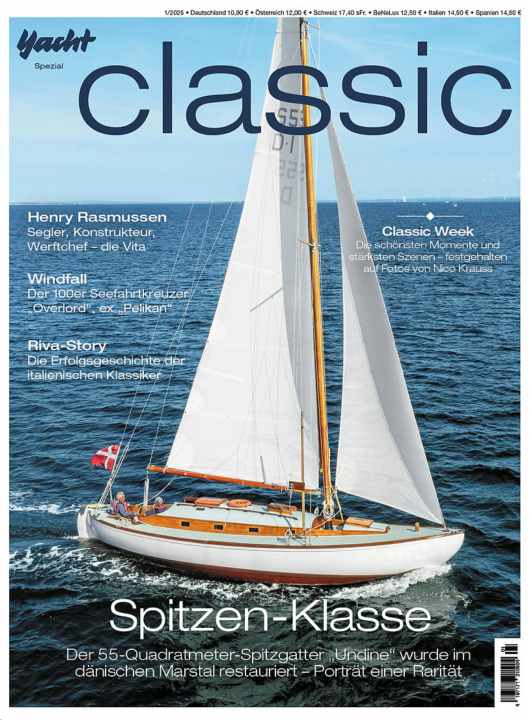

Der Essay ist in der aktuellen Ausgabe der YACHT classic erschienen, die seit dem 21. Mai im Handel ist (hier erhältlich). Abonnenten der YACHT bekommen das Heft gratis nach Hause geliefert. Lesen Sie außerdem darin das Porträt des Werftgründers Henry Rasmussen, die Geschichte der „Nordwest“ und lassen Sie in Fotos von Nico Krauss die Classic Week 2024 Revue passieren.