- Die Gezeiten machen jeden Törn zu einem Abenteuer

- Barnes hat Kleinbootsegeln bekannt gemacht

- Die Größe eines Bootes ist kein Maßstab für dessen Möglichkeiten

- Echtes Segeln mit einem seetüchtigen Dinghi

- Keine Marinas oder Ankergründe, dafür viel schneller im Pub

- Die Ilur war früher Arbeitsgerät der Fischer

- François Vivier belebte die Bootsklasse neu

- Technische Daten „Avel Dro“

Weit draußen vor der Küste, inmitten des Spiels der Wellen, ist ein kleiner rotbrauner Punkt sichtbar, der sich leicht auf und ab und langsam Richtung Land bewegt. Eine Segelyacht vielleicht, die sich mit Hilfe des strammen Südwestwinds in eine ruhige Bucht oder den nächsten Hafen verholt. Eigentlich nichts Besonderes an der Atlantikküste der Bretagne, Boote und Yachten prägen hier das Landschaftsbild und sind schon immer ein wichtiger Teil der regionalen Identität.

In der Weite des Meeres wirkt das Boot winzig

Der kleine braune Punkt ist jetzt dicht unter der Küste aufgetaucht und nun klar als Segel erkennbar, darunter ein schwarzer Rumpf mit wenig Freibord. Ein kleines Dinghy also, mit einem Mann an der Pinne. In der Weite dieser Wasserwelt wirkt das Boot winzig und zerbrechlich. Zumal – hier schwappt nicht irgendein salziges Wasser an die Kliffs und Strände, es ist das raue und launische Randgebiet eines Ozeans und das Tor zur Biskaya. Wer an diesem Ort das seglerische Handwerk erlernt, so lautet die unverhohlene Bewunderung unter Skippern, der kann auf allen Weltmeeren bestehen.

„Es war ein fantastischer Törn heute, mit tüchtig Wind von der richtigen Seite. Ich musste nur zusehen, dass ich die Wellen richtig erwische.“ Roger Barnes kommt gerade von der Baie de Douarnenez und ist nun in den gleichnamigen bretonischen Hafen eingelaufen, ein historischer Fischer- und Handelshafen an einer Bucht südlich von Brest. Er trägt einen braunen versalzenen Lederhut, eine blaue Segelhose und über dem Takelhemd eine Steppweste mit integrierter Schwimmweste. Sein kleines Boot bindet er am großen schweren Ring oben an der Kaimauer fest, wo die Tide in wenigen Stunden noch mindestens fünf Meter hochsteigen wird.

Heute war es die Baie de Douarnenez, weitere beliebte Ziele des 61-Jährigen sind die Vogelinsel Île de Moutans, wo er gern ankert, oder ein Törn zur autofreien Île de Seine. Wenn es draußen zu sehr weht, segelt er südwestlich von Brest durch das Flussdelta die Aulne hinauf und weit ins Land hinein, bis die Tide ihn auf einer Sandbank absetzt.

Die Gezeiten machen jeden Törn zu einem Abenteuer

Barnes’ Augen sind zum Schutz vor der grellen Sonne zu Schlitzen verengt, jede Falte auf seiner Stirn erzählt eine Geschichte. „Es ist immer wieder ein Abenteuer, mit den starken Gezeitenströmen in diesem Revier zu segeln, wo vor über 100 Jahren Fischer, Leuchtturmwärter und Schmuggler in genau solch kleinen Booten unterwegs waren.“

Der Brite ist in der weltweiten Kleinbootszene bekannt für packende Berichte über ambitionierte Fahrten im offenen Dinghy. Sein Vorbild hat viele Menschen dazu motiviert, mit dem Segeln anzufangen. Oder vom großen auf ein kleines Boot umzusteigen und sogar 40-Fuß-Yachten gegen ein Vier-Meter-Dinghy zu tauschen.

Barnes hat Kleinbootsegeln bekannt gemacht

Besonders in England hat Barnes den kleinen Booten zu ungeahnter Größe verholfen und die dortige Dinghy Cruising Association mit auf- und ausgebaut. „Der freundliche Club mit dem Sinn für Abenteuer. Für alle Segler, die Boote für mehr als nur Regatten nutzen“, steht in den Statuten dieser Vereinigung, die Roger Barnes seit mehr als 30 Jahren zum Präsidenten hat.

Und da Barnes dort einen guten Job macht, wird das wohl erst mal auch so bleiben, obwohl er seiner Heimat den Rücken gekehrt hat. Der bekennende Brexit-Flüchtling hat den Kapitänen in Westminster die Drift aus der Europäischen Union bis heute nicht verziehen.

Sein neuer Heimathafen liegt nun hier, im kleinen bretonischen Städtchen Douarnenez. Ham and Egg mit Schwarztee war gestern, heute frühstückt er Pain au Chocolat und Kaffee im „An Ifern“, die bretonische Bezeichnung für Hölle. Nicht weit vom Hafen liegen auch sein neues Zuhause und das Architekturbüro, das er betreibt.

Der Hafen von Douarnenez ist sturmerprobt. Ein Bollwerk gegen die Biskaya. Die Kaimauern halten dem anrennenden Meer seit Jahrhunderten stand und ragen bei Niedrigwasser wie eine Festung empor.

Die Größe eines Bootes ist kein Maßstab für dessen Möglichkeiten

Barnes klettert die eiserne Leiter Sprosse für Sprosse empor. Seetang und Muscheln fallen ins Hafenbecken, die Ernte der letzten Flut. Als der stämmige Segler oben angekommen ist, zeigen Körperhaltung und Gesichtsausdruck einen Mann von Entschlossenheit und Mut. Im wettergegerbten Gesicht ein stacheliger Bart, ein Blick wie der durchdringende Strahl eines Leuchtfeuers bei Nacht. Ohne Weiteres würde man ihn auch für einen Kapitän halten, der nach siegreicher Schlacht von der Gangway einer britischen Fregatte spaziert.

Tatsächlich ist Barnes gerade aus seinem wild schaukelnden Dinghy geklettert. Ein Kontrast, über den er sich königlich freut. Denn in einem ist er sich ganz sicher: Die Größe eines Bootes dient nicht als Maßstab für die Möglichkeiten, die es bietet.

„Schaut euch in den Marinas um, sie sehen aus wie Parkplätze für Boote. Hunderte Yachten, festgebunden an Piers und Schwimmstegen, versorgt mit Landstrom, ausgerüstet und groß genug, um morgen eine Weltumsegelung zu starten. Doch in Wahrheit werden diese Schiffe meist nur kurze Distanzen und für wenige Wochen gesegelt – im Jahr!“

Echtes Segeln mit einem seetüchtigen Dinghi

Barnes hingegen wirbt für einen Perspektivwechsel. Seine simple Formel ist das Resultat aus jahrzehntelanger Dinghy-Cruising-Praxis: so wenig Material wie nötig für ein so maximales Erlebnis wie möglich. „Es wird viel Zeit und Geld für Yachten aufgewendet, die vollgestopft sind mit Elektronik und einer PS-starken Maschine, die dann bei Flaute oder Gegenwind zum Zielhafen schiebt. Zum eigentlichen Segeln bleibt kaum Zeit, Montagmorgen klingeln wieder die Wecker der Berufstätigen.“

So wenig Material wie nötig für ein so maximales Erlebnis wie möglich

Barnes lässt seinen Blick über die Marina schweifen. „Ein anderes Extrem leben die Leute, die dem Alltag entfliehen wollen und jahrelang um die Welt segeln, ein Sabbatical auf See einlegen oder nonstop den Atlantik überqueren. Doch wer kann sich das schon leisten?“, fragt er. „Was ist mit den ganz normalen Menschen, die Familien mit Schulkindern haben und täglich zur Arbeit gehen müssen?“

Die Antwort auf die Frage, wie es dem normal verdienenden Erwerbstätigen möglich ist, etwas Auszeit, Entspannung und Abenteuer auf dem Wasser zu erleben, gibt er ungefragt: „Mit einem seetüchtigen Dinghy.“ Denn das ermögliche es, an einem Nachmittag, einem Wochenende oder in den Ferien schnell aufs Wasser zu kommen. Auch mit kleinem Budget und wenig Zeit. Barnes’ Botschaft ist wie seine Vorstellung vom Segeln: einfach.

Keine Marinas oder Ankergründe, dafür viel schneller im Pub

Roger Barnes ist ein guter Erzähler. Sein nordenglischer Akzent kommt kantig aus der Kehle, die eindringlichen Worte werden von gestikulierenden Armen untermalt. „Von der Garage zum kleinen Segelabenteuer ist es nicht weit, das trailerbare Dinghy ist im Nu seeklar.“ Weitere Vorteile: einsame Mikroreviere entdecken, flache Buchten und Flüsse besegeln und direkt an einem Strand landen, um eine ruhige Nacht zu verbringen. „Wir Dinghysegler brauchen weder Marinas noch tiefe Ankergründe und sind deshalb auch viel schneller im Pub – mit reichlich Zeit vor der ‚Last Order‘“, schmunzelt der Exil-Brite.

Von der Garage zum kleinen Segelabenteuer ist es nicht weit, das trailerbare Dinghy ist im Nu seeklar”

Die Handhabung kleiner Boote erlernte der heute 61-Jährige spielend. Seine Kindheit erlebte Barnes im nordenglischen Lake District, wo er täglich Segelstunden im Dinghy verbrachte.

Seine Eltern, die Mutter Lehrerin und der Vater Textilkünstler, unterstützten ihren Sohn in seinem nautischen Bewegungsdrang. In den Ferien reiste die ganze Familie in einem Kleinwagen durch England und Frankreich. Sie übernachtete im Zelt am Strand oder auf Campingplätzen in einer Zeit, lange bevor die Outdoor- und Wohnmobilwelle über Land und Küste schwappte.

„Die Kindheit auf den Seen und die Reisen mit meiner Familie haben mich früh in diese wunderbare freie Wasserwelt geführt“, sagt Barnes. Auch der Abenteuerroman „Swallows and Amazons“, übersetzt: „Der Kampf um die Insel“, von Arthur Ransome hat Barnes und seine ganze Generation inspiriert. Das Buch erzählt vom Sommer 1929 im Lake District und den Abenteuern zweier Kinderfamilien, die segeln, zelten, fischen und das Piratendasein auf einer Insel erleben. „Also genau das Leben, das ich bis heute führe“, sagt Barnes todernst. Und nach kurzer Pause grinst der Meister des britischen Humors über das ganze Gesicht.

Die Ilur war früher Arbeitsgerät der Fischer

Für dieses „Piratenleben“ hat er sich vor zehn Jahren eine gebrauchte Ilur gekauft, die Replik eines traditionellen bretonischen Küstenfischergefährts. Ein kleines, robustes Dinghy aus den ersten Jahren des letzten Jahrhunderts. Dieser Bootstyp diente als Alltagsfahrzeug und Arbeitsboot der Region – günstig zu bauen, robust im Einsatz und agil. Fischer fuhren damit zu den Muschelbänken oder fischten mit Schleppnetzen, Leuchtturmwärter und Lotsen wurden damit versetzt, leichte Fracht zu den Inseln oder ins Landesinnere transportiert. Ein Allrounder zum Rudern, Wriggen und Segeln. In der Regel war der Rumpf geklinkert, und kein Unterschlupf hielt die Crew trocken.

Kaum eines dieser Arbeitsboote überlebte, zu hart war der Einsatz in den rauen Gewässern, zu minderwertig war das verbaute Holz. Als größere Boote aufkamen und die Fanggründe verlegt wurden, gerieten sie in Vergessenheit, verfaulten oder wurden ein Opfer der Flammen.

Die ehemaligen Eigner dieser Dinghys hatten kein persönliches Interesse, ihre alten Boote zu erhalten. Sie hatten auf deren Planken weder Erholung noch Abenteuer erlebt. Ihre Zeit an Bord galt vielmehr der Nahrungsbeschaffung und dem Transport – und allzu oft war es ein nackter Kampf ums Überleben gewesen in einer bisweilen menschenfeindlichen Umgebung.

François Vivier belebte die Bootsklasse neu

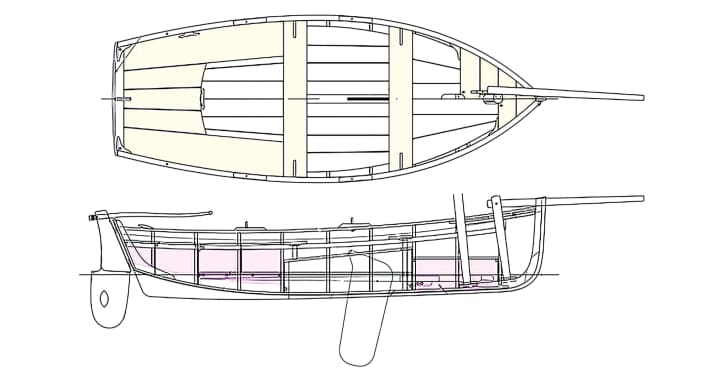

Es mussten mehr als hundert Jahre vergehen, bis sich der Yachtkonstrukteur François Vivier, ein Fachmann für die Wiederauferstehung traditioneller Segel- und Ruderboote, an die Rekonstruktion der Kleinboote seiner Heimat machte. In seinem Büro in Pornichet bei Nantes rekonstruierte er aus Fotografien, Gemälden und historischen Texten eines der bretonischen Arbeitsboote von einst, das 1989 als „Ilur“ den Zeichentisch verließ und heute ein hundertfach gebautes und sehr bewährtes Fahrtendinghy ist.

Der Sperrholzrumpf ist geklinkert, um 20 Zentimeter verlängert und verbreitert sowie mit mehr Freibord versehen als das Original. Als Novum ein Schwert, was erst ein vernünftiges Aufkreuzen ermöglicht, wo früher nur mit Rudern und Wriggen Luv gewonnen werden konnte.

Das reffbare Luggersegel wird ohne Baum gefahren, die Schotholepunkte werden achtern am oberen Spiegel der Luvseite eingehakt. Der Mast wird lediglich von einem Tampen in Position gehalten und lässt sich in wenigen Augenblicken legen.

„Ein Budget um die 2.000 Euro reicht für ein gebrauchtes Boot, inklusive Trailer“, sagt Barnes. Wer sich zutraut, selbst zu bauen, kann sich die Bauzeichnungen bei François Vivier aus dem Webshop besorgen.

Eine Story über die Ilur wurde zu Barnes’ persönlicher Geschichte

Barnes, der schon Dutzende Dinghys und Yachten sein Eigen genannt hat, fand die hölzerne Liebe seines Lebens ganz zufällig. Als Kolumnenschreiber für ein Segelmagazin war er seinerzeit auf Themensuche zur Bootsausstellung in Morbihan gefahren. Dort lag die von Vivier konstruierte Ilur am Steg. Barnes entdeckte sofort das Potenzial für eine Story – die wenig später zu seiner ganz persönlichen Geschichte werden sollte.

Nach nur wenigen Testschlägen ist Barnes damals sofort davon überzeugt, das ideale Fahrtendinghy für sich entdeckt zu haben. Und so erwirbt er etwas später eine gebrauchte Ilur von einem Offizier der französischen Kavallerie. „Die fünfköpfige Familie nutzte das Boot bis dahin für Wochenend- und Ferientörns. Da aber noch mal Nachwuchs kam, wurde es dem Eigner zu eng an Bord“, erzählt Barnes und grinst: „Einen besseren Sicherheitsbeweis kann nicht einmal die CE-Norm liefern.“

Als „Avel Dro“, bretonisch für Wirbelwind, segelte er sein Boot viele Hunderte Meilen zuerst auf heimischen Revieren. Er bereiste Englands Seen, Flüsse und Küstengebiete. Und mit Reisen in die Lagunen von Venedig und zu den Kanälen von Holland belegte Barnes später eindrucksvoll, wie vielseitig die Revierauswahl mit einem trailerbaren Kleinboot sein kann.

Alles, nur keine Langeweile

Neben bilderbuchhaften Erlebnissen wie trockenfallen in Buchten, Flutwellen surfen in schmalen Flussläufen sowie anlanden und campieren an einsamen Stränden musste der Salzbuckel auch einige Horrorszenarien meistern. Zwischen steilen Klippen Sturm und Seegang abwettern, Gewittern entkommen und eine Kenterung provozieren, um die Havarie an der Küste zu verhindern – kaum möglich, alles zu erzählen. „Das Einzige, was mir erspart blieb, ist Langeweile.“

In der weltweiten Dinghy-Community ist Barnes der unangefochtene Spiritus Rector. Neben den Aktivitäten bei der Dinghy Cruising Association ist er in den sozialen Medien präsent und betreibt einen erfolgreichen Youtube-Kanal mit knapp 40.000 Abonnenten. Sein beliebtester Beitrag über eine Reise auf der Themse wurde mehr als 600.000-mal aufgerufen. Ob Reiseberichte, technische Details zu Ausstattung, Bau einer Kochkiste, Navigation et cetera – mit Sachverstand, markantem Erzählstil und britischem Humor zieht er Fachleute und Novizen gleichermaßen in seinen Bann und holt sie im wahrsten Sinne des Wortes ins Boot.

Inzwischen fällt die Dämmerung über Douarnenez, und am steinernen Slip ist die Flut schon hoch aufgelaufen. Roger Barnes hat seine „Avel Dro“ behutsam auf den Trailer bugsiert, fest verzurrt und den Mast gelegt. Nach nicht einmal 20 Minuten ist er abfahrbereit. Welches Geheimrezept befähigt den 61-Jährigen, das Pensum der Erwerbs- und Lobbyarbeit zu erledigen, daneben noch Bücher zu schreiben, Filme zu drehen und Bilder zu malen? „Dinghy-Cruising“, lautet die Antwort. Was sonst.

Technische Daten „Avel Dro“

Bretonisches Dinghi Typ Ilur

- Konstrukteur: François Vivier

- Material: Sperrholz

- Länge: 4,44 m

- Breite: 1,70 m

- Tiefgang: 0,25/0,86 m

- Gewicht: 350 kg

- Segelfläche: 12,2 qm

- www.vivierboats.com

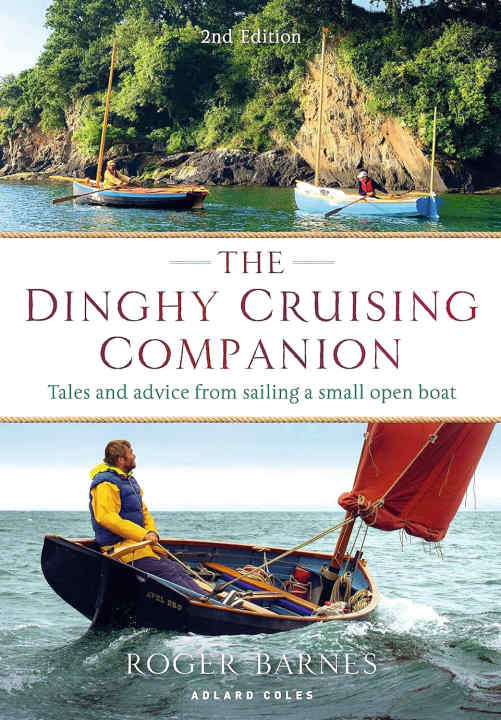

Bibel der Dinghy-Fans

Roger Barnes’ Veröffentlichungen auf seiner liebevoll gestalteten Internetseite und in Fachmagazinen sind zahlreich. Er ist gefragter Interviewgast und Autor von „The Dinghy Cruising Companion“ – dem Standardwerk dieses Genres, das aktuell bereits in der zweiten Auflage erschienen ist. Derzeit schreibt Barnes an einem neuen Buch mit dem Titel „Sailing the Shallows” – frei übersetzt: Segeln in flachen Gewässern. Darin geht es naturgemäß auch um das Fahrtensegeln im einfachen Dinghy. Darüber hinaus will Barnes über seine positiven Erfahrungen damit berichten, das Segeln in den Alltag zu integrieren und „keine aufwändige Sache daraus zu machen“.

„The Dinghy Cruising Companion“ ist im Verlag Adlard Coles erschienen und kostet 24,30 Euro als Taschenbuch, Weblink: www.rogerbarnes.org