Navigation: Ohne GPS - klassische Methoden, die man können sollte

Auf den meisten Yachten wird der aktuelle Schiffsort heute vom globalen Satellitennavigationssystem (GPS) geliefert – und das jederzeit, überall und unabhängig von Wetter und Sicht. Konventionelle Ortsbestimmungsverfahren, wie sie in der Zeit vor GPS angewendet wurden und in Führerscheinprüfungen immer noch gefragt werden, geraten im Bordalltag oft in Vergessenheit. Doch Beobachtungen hinsichtlich möglicher Störungen der GPS-Signale in der Nähe von Krisengebieten bringen altbewährte terrestrische Methoden wieder ins Gespräch.

Auch in vermeintlich sicheren Gefilden können Umstände eintreten – wie zum Beispiel ein Wassereinbruch oder ein Blitzeinschlag –, welche die Navigationselektronik unbrauchbar machen, sodass man sich wieder auf traditionelle Verfahren zurückbesinnen muss. Ganz davon abgesehen hat es stets einen gewissen Reiz, wie die alten Seefahrer mit einfachen Mitteln festzustellen, wo man gerade ist. Wir stellen hier die wichtigsten Methoden vor, wer möchte, kann über weitere Artikel (s.u.) das Thema vertiefen.

Standortbestimmung durch Peilungen

Für eine Standortbestimmung müssen sich Objekte mit bekannter Position in Sicht befinden. Das gilt entsprechend für die Satellitennavigation, bei der die GPS-Antenne eine hinreichende Zahl an Satelliten im Blickfeld haben muss. Bei der terrestrischen Navigation sind diese Objekte erdgebunden, wie zum Beispiel Seezeichen und Landmarken. Sie müssen außerdem in der Seekarte verzeichnet sein.

An erster Stelle steht somit ein Blick aus dem Cockpit: Was ist in der Schiffsumgebung zu erkennen, und welche der entdeckten Objekte finden sich ebenso in der Seekarte? Ist der markante Kirchturm an Steuerbord dort auch tatsächlich verzeichnet? Wie sieht es mit dem weiter voraus erkennbaren Funkmast aus? Eine zweifelsfreie Zuordnung setzt voraus, dass man zumindest eine ungefähre Ahnung davon hat, wo man sich befindet – hier hilft regelmäßiges Mitkoppeln.

In manchen Seekarten und Revierführern sind Zeichnungen oder Fotos markanter Landmarken als Identifizierungshilfe abgebildet. Das Aussehen von Leuchttürmen wird zudem im Leuchtfeuerverzeichnis beschrieben. Nachts lassen sich Leuchtfeuer anhand ihrer Farbe, Kennung und Wiederkehr eindeutig identifizieren.

Grundsätzlich gilt: Je mehr Orientierungspunkte in die Ortsbestimmung einbezogen werden, desto verlässlicher fällt das Ergebnis aus. Nicht immer werden sich jedoch mehrere geeignete Objekte zugleich in Sicht befinden. Zumal es sich um Objekte mit fester Position handeln muss. Im Wasser schwimmende Tonnen sind nur eingeschränkt geeignet. Doch letztlich muss man mit dem leben, was gerade da ist. Ungenauigkeiten lassen sich korrigieren, wenn besser geeignete Objekte in Sicht kommen.

Kreuzpeilung und Standlinien

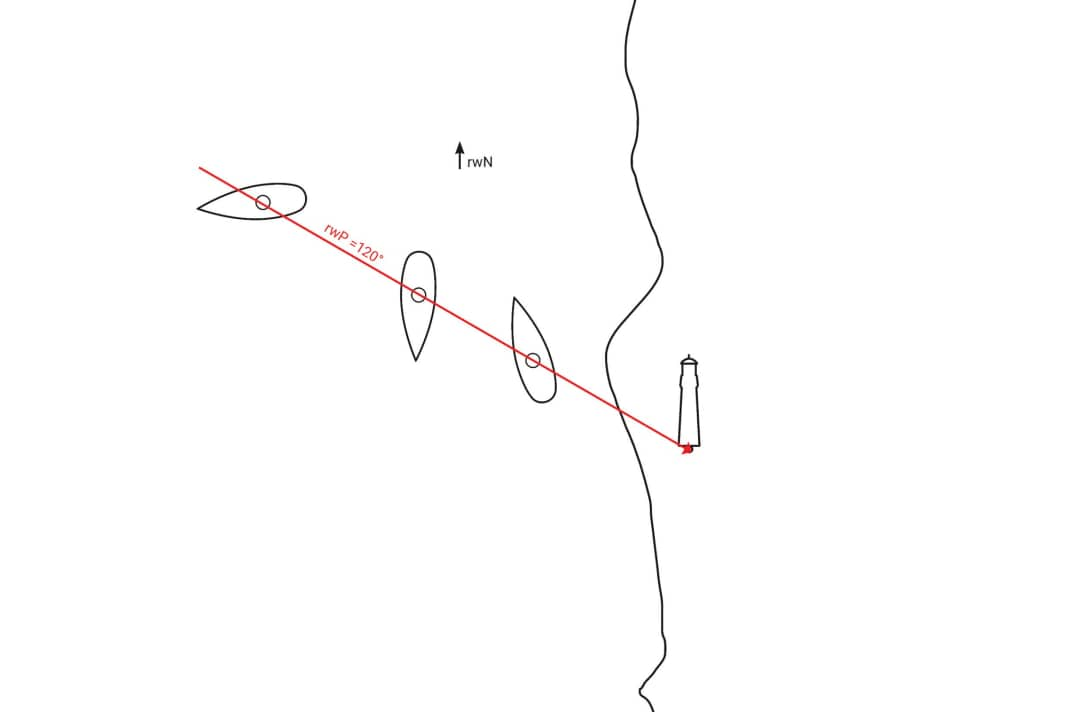

Die einfachste Möglichkeit einer Standortbestimmung besteht in einer Peilung. Peilt man zum Beispiel einen Leuchtturm in 120 Grad, muss man sich irgendwo auf einer Linie befinden, von der aus der Leuchtturm genau in dieser Richtung liegt. Man spricht von einer sogenannten Standlinie. Sie umfasst alle möglichen Schiffsorte auf Basis einer vorangegangenen Messung.

Die Standlinie wird in die Seekarte eingetragen, indem man vom Standort des Leuchtturms ausgehend eine Linie in Gegenrichtung der Peilung einzeichnet (Peilwert +/- 180°). Denn wenn der Leuchtturm von mir aus gesehen z.B. in 120 Grad liegt, muss ich mich vom Leuchtturm aus gesehen in einer Richtung von 300 Grad befinden.

Wichtig ist, für Eintragungen in die Seekarte stets die rechtweisende Peilung (rwP) zu verwenden. Denn die Seekarte ist auf rechtweisend Nord (rwN) ausgerichtet. Auf Segelyachten wird jedoch meist über einen Magnetkompass gepeilt, der sogenannten Kompassfehlern unterliegt.

Eine Magnetkompasspeilung (MgP) muss daher zunächst um die Ablenkung (Abl, auch Deviation) sowie die Missweisung (MW) berichtigt und in eine rechtweisende Peilung umgewandelt werden. Wie Sie die Werte dazu ermitteln, lesen Sie in diesem Artikel.

Nach dem Eintragen der Standlinie in die Seekarte wissen wir schon einmal, dass wir uns irgendwo auf diesem Strich befinden. Für einen Standort brauchen wir noch mindestens eine weitere Standlinie – idealerweise von einem zweiten Peilobjekt. Im Schnittpunkt liegt der Schiffsort.

Für eine solche Kreuzpeilung sollten die beiden Peilobjekte nicht zu nahe beieinanderstehen, sonst überlagern sich die Linien, sodass sich kein eindeutiger Schnittpunkt mehr abzeichnet. Man spricht dann von „schleifenden Schnitten", die sich auch bei gegenüberliegenden Peilobjekten ergeben. Der Winkel zwischen beiden Standlinien sollte möglichst mehr als 30 Grad und weniger als 150 Grad betragen.

Wissen vertiefen:

Mehr zur Kreuzpeilung sowie anderen Peilmethoden, wie Versegelungspeilung und Vierstrichpeilung, peilen mit nur einem Objekt oder Distanzpeilung sowie Loten finden Sie in diesem Artikel.

Koppelnavigation

Die Methode der Koppelnavigation ist simpel. Die aus Kurs und Geschwindigkeit gefolgerte Fortbewegung der Yacht wird auf die Seekarte übertragen, um festzustellen, wo sie sich zu einem bestimmten Zeitpunkt befinden sollte. Das geschieht, indem vom letzten bekannten Schiffsort ausgehend der seitdem gesteuerte Kurs eingezeichnet wird. Auf dieser Kurslinie wird die seit der letzten Ortsbestimmung zurückgelegte Strecke abgetragen. Ihre Länge ergibt sich aus der geloggten Geschwindigkeit in Relation zur verstrichenen Zeit.

Das Ergebnis ist der sogenannte Koppelort. Er wird im Allgemeinen mit einem Querstrich auf der Kurslinie und dem Kürzel „OK" gekennzeichnet (ein beobachteter Ort hingegen trägt das Kürzel „OB" und wird eingekreist). Hinzu kommt die aktuelle Uhrzeit, um anhand dieser später weiter-koppeln zu können.

Die beim Koppeln verwendeten Methoden und Formeln eignen sich ebenso für Vorhersagen. So lässt sich durch Vorauskoppeln zum Beispiel ermitteln, wann man am Ziel oder am nächsten Wegpunkt ankommen wird. Diese Estimated Time of Arrival, kurz ETA, ergibt sich aus der Entfernung zum Ziel in Relation zur Geschwindigkeit der Yacht.

Wissen vertiefen:

Weitere Themen im Zusammenhang mit dem Koppeln, wie Besteckversetzung, Einberechnung der Missweisung und Ablenkung, Vorauskoppeln und Mitkoppeln sowie eine Alternative, falls die Logge ausfällt, werden in diesem Artikel umfassend behandelt.

Wind- und Strömungseinflüsse

Auf dem Wasser einem vorgegebenen Kartenkurs zu folgen kann eine ziemliche Herausforderung darstellen. Denn Boote segeln nun einmal nicht immer geradeaus.

Die Kursbeschickung sorgt zwar dafür, dass der Bug genau in die Richtung zeigt, in der das Ziel liegt. Dennoch kann die Yacht über Grund einen anderen Kurs zurücklegen, wenn sie durch Wind und Strömung seitlich versetzt wird.

Um herauszufinden, wohin sie dieser seitliche Versatz verschlägt und wie er sich durch Vorhalten ausgleichen lässt, muss die Kursbeschickung erweitert werden. Dafür bedarf es bei der Windabdrift vor allem Erfahrung, während bei der Bestimmung eines gezeitenbedingten Stromversatzes nautische Unterlagen helfen.

Die windbedingte Abdrift lässt sich oft lediglich abschätzen. Schließlich hängt sie von vielfältigen Faktoren ab, wie unter anderem vom Bootstyp, von der Windstärke, von der aktuellen Besegelung, vom Lateralplan, von der Krängung sowie vom richtigen Trimm.

Hinzu kommt der Kurs zum Wind: Während beim Segeln platt vor dem Laken naturgemäß kaum mit seitlicher Abdrift zu rechnen ist, macht sie sich auf einem Amwind-Kurs umso mehr bemerkbar.

Wissen vertiefen:

Das Einbeziehen von Wind- und Strömungseinflüssen ist schon gehört schon zu den schwierigeren Disziplinen. Vor allem in Gezeitenrevieren ist aber die Beschickung für Strom sehr wichtig, damit die oben genannten Methoden Sinn ergeben. In diesem Artikel erfahrt ihr alles, was ihr dazu wissen müsst.

Sorgfältige Törnplanung

Eine gewissenhafte Routenplanung setzt bereits lange vor dem Törnstart an und sollte nach dem Ablegen immer wieder an den aktuellen Stand angepasst werden. Die navigatorische Törnplanung findet auf drei zeitlichen Ebenen statt: zu Hause im Vorfeld des Törns, vor dem Ablegen an Bord sowie unterwegs auf See.

Planung zu Hause

Die erste Phase der Navigation beginnt schon Wochen vor dem Törnstart. Dabei geht es zunächst um nützliche Revierinformationen und -unterlagen. Dies können zum einen Informationen aus dem Internet oder aus Zeitschriftenartikeln sein – zum Beispiel Reise- und Revierberichte, Törn- und Etappenvorschläge sowie Ähnliches mehr. Zum anderen ist die Recherche nach geeigneten nautischen Unterlagen für eine sichere Navigation wichtig.

Mit Blick auf eine sichere Navigation zählt die Auswahl geeigneter Seekarten sowie von Revierführern und Hafenhandbüchern zu den wichtigsten Vorbereitungsmaßnahmen. Diese Unterlagen sollten auch bei Chartertörns stets selbst angeschafft werden. Der überschaubaren Investition steht ein ungemeiner Nutzen gegenüber, da nur damit eine belastbare Planung möglich ist.

Anhand des gekauften Kartenmaterials sollte man sich schon zu Hause mit allen Eigenheiten des Reviers vertraut machen: Distanzen, Tiefenverläufe, Verkehrsführung, Befahrensbeschränkungen durch Sperr-, Naturschutz- und Verkehrstrennungsgebiete, Brücken- oder Schleusenpassagen und so weiter. Dabei können erste Notizen zu möglichen Etappen und navigatorischen Besonderheiten erstellt werden.

Als Ergebnis dieser Vorplanungen entsteht eine Liste, die bereits einen kompletten Törnverlauf mit allen Stationen über die gesamte Dauer skizziert. Diese Aufstellung umreißt sozusagen den Idealverlauf, berücksichtigt sowohl die Wunschziele als auch alle wesentlichen seemannschaftlichen Aspekte auf Basis der vorliegenden Informationen.

Planung an Bord

An Bord sollte unmittelbar vor Törnstart die finale Roadmap festgelegt werden. Dann konnte man bei einem Chartertörn auch die Yacht eingehend inspizieren, kennt deren Möglichkeiten und Grenzen und habt aktuellste Informationen zu Wetter und Revier eingeholt. All dies ermöglicht einen abschließenden Realitäts-Check.

Planung auf See

Während des gesamten Törnverlaufs muss flexibel auf Veränderungen reagiert werden, da nicht alle Faktoren im Voraus bekannt sind. Besonders das Wetter wird kontinuierlich beobachtet und im Logbuch dokumentiert (Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Bewölkung, Windrichtung und Windstärke). Diese Daten helfen, das aktuelle Wettergeschehen zu verstehen und mögliche lokale Effekte einzuschätzen.

Neben dem Wetter können zahlreiche Faktoren den Törnplan beeinflussen, wie zum Beispiel technische Probleme, gesundheitliche Beeinträchtigungen von Crewmitgliedern oder Versorgungsengpässe, falls der Treibstoff aufgrund von Windmangel knapp wird.

Wissen vertiefen:

Auch zu diesen Aspekten gibt es noch viel zu sagen, was wir in diesem Artikel zusammengetragen haben.

Mehr zur Navigation ohne GPS:

Lars Bolle

Chefredakteur Digital