Die Passage von Kap Hoorn ist der südlichste Punkt der Regatta, der strömungsintensivste, mit einer starken Eispräsenz aufgrund der Nähe der Antarktis und starken Winden, die die Navigation erschweren. Nicht umsonst ist die Passage bei Seglern gefürchtet, die Kap Rundung gilt als Kerbe im Colt jedes Weltumseglers. In Anbetracht der gigantischen Dimensionen dort ist es fast ein Wunder, dass bei dieser Vendée Globe gerade dort nicht viel mehr zu Bruch ging.

Mehr zu Kap Hoorn:

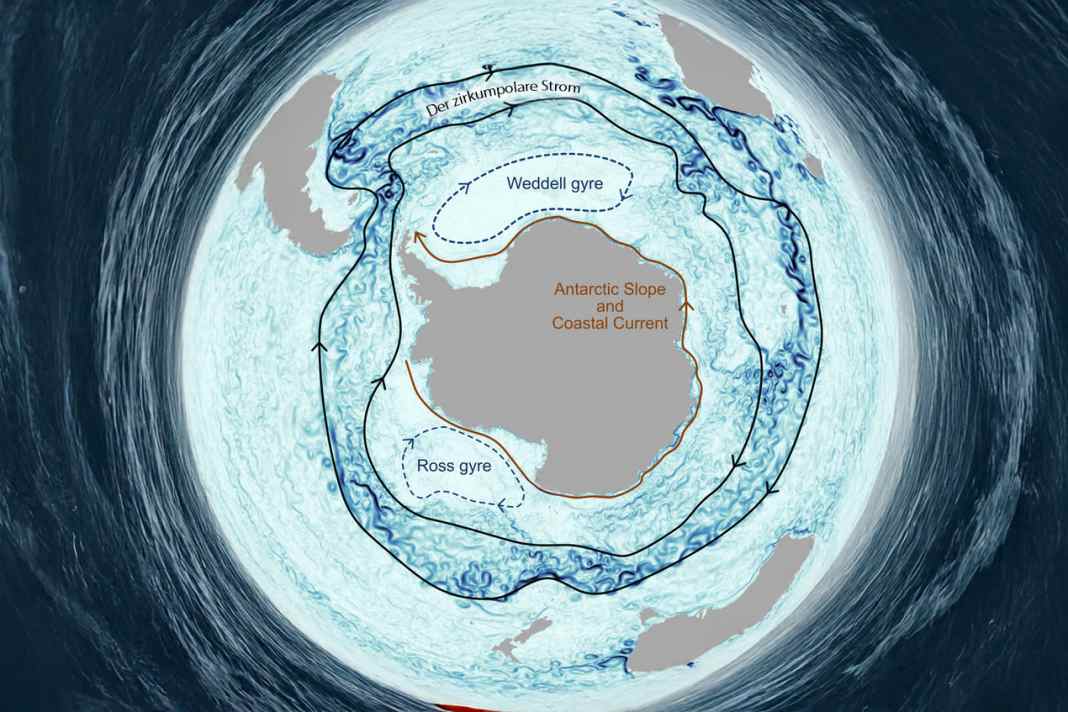

110-mal stärker als alle Flüsse zusammen

Der zirkumpolare Strom umspült die Antarktis und trägt die Vendée-Globe-Skipper bei ihrem Rennen um den Südpol. "Er ist der stärkste aller Meeresströme, weil ihn kein Landhindernis aufhält", unterstreicht Clément Vic, Forscher für physikalische und Weltraum-Ozeanografie. “Am stärksten ist er südlich von Kap Hoorn: Die südamerikanische Spitze und die antarktische Halbinsel bilden eine Art Flaschenhals, die so genannte Drake-Passage, die eine beschleunigende Wirkung auf die Strömung hat. Die durchströmende Wassermenge wird auf 170 Millionen Kubikmeter pro Sekunde geschätzt, was etwa 100 Mal größer wäre als die aller Flüsse der Welt zusammen.”

Eine 700 Kilometer breite Falle

In diesem 700 Kilometer breiten geografischen Engpass gibt es für die Seefahrer kein Entrinnen vor Tiefdruckgebieten, die einen Durchmesser von bis zu 1.000 Kilometer haben können. Im Gegensatz zur übrigen Schifffahrt auf der südlichen Hemisphäre, wo sie Stürme im Norden oder Süden umgehen können. Außerdem ist diese Passage wegen der Eisberge oder anderer abgebrochener Eisstücke, die nicht unbedingt von Satelliten erfasst werden, besonders gefährlich.

Riesige Förderbänder

Die Weltmeere sind in Bewegung. Der Wind erzeugt die Wellen, der Mond und die Sonne verursachen die Gezeiten, die Erdrotation erzeugt Strudel. Und um die vertikale Dimension hinzuzufügen, stürzt das kalte und salzige Wasser in die Tiefe. Ein riesiges ozeanisches Förderband transportiert so jeden Wassertropfen rund um die Welt, von der Oberfläche zum Grund und vom Grund zur Oberfläche.

Offene Fragen

Clément Vic über die wissenschaftlichen Fragen, die er zu dieser Strömungsmechanik noch hat: "Wir wissen relativ gut, wie das Wasser auf den Grund sinkt, weniger gut wissen wir, wie das Wasser an die Oberfläche steigt. Die Wechselwirkungen zwischen den Strömungen und dem Meeresboden erzeugen Turbulenzen und bestimmte Stellen, an denen das Wasser aufsteigt. Unsere jüngsten Studien zeigen, dass das Aufsteigen von Wassertropfen von der Topografie abhängt; auf Reliefs wie dem Mittelatlantischen Rücken steigt das Wasser beispielsweise an mehreren Stellen auf".

Was bedeuten die Strömungen?

Warum ist es heute wichtig, diese Dynamik der Meeresströmungen besser zu verstehen? Weil sie einen entscheidenden Einfluss auf unser Klima haben. Die bekannteste Strömung, wenn auch nicht die stärkste, ist beispielsweise der Golfstrom, dessen Verlängerung, der Nordatlantikstrom, Milde und Feuchtigkeit nach Europa abführt und der erklärt, warum wir an unseren Küsten kein kanadisches Klima haben.

Durch den Klimawandel werden die Meeresströmungen jedoch gestört. Das Abschmelzen des Eises beispielsweise verstärkt und beschleunigt den Fluss von Süßwasser an den Polen mit weniger salzigem, leichterem Oberflächenwasser. Wie wird unser Förderband in den kommenden Jahrzehnten reagieren? Besteht die Gefahr, dass es sich festfährt? Um diese Frage zu beantworten, setzen Wissenschaftler Messgeräte in allen Weltmeeren ein, zum Beispiel mit dem Argo-Schwimmernetz. Sie nutzen auch Oberflächenbeobachtungen, die von mit Sensoren ausgestatteten Satelliten durchgeführt werden. Schließlich lösen sie mit Hilfe von Computerberechnungen die Gleichungen, die die Bewegungen der Ozeane bestimmen. So können sie vorhersagen, wie sich das Klima bis 2050 oder 2100 entwickeln könnte.

Der Ozean als Wärmespeicher.

Der Ozean ist im Vergleich zur Atmosphäre ein bedeutendes Wärmereservoir. Wasser kann tausendmal mehr Energie absorbieren als Luft. Der Ozean funktioniert also wie ein Schwamm, der überschüssige Wärme aus der Atmosphäre sowie 25 Prozent des durch menschliche Aktivitäten ausgestoßenen CO² aufnimmt.

Wissenschaftler warnen, dass eine weitere Beschleunigung des Stroms durch die aktuelle Erderwärmung dazu führen könnte, dass der Südliche Ozean weniger CO² speichert und mehr Wärme die Antarktis erreicht.

Lars Bolle

Chefredakteur Digital