Vergessene Geschichte: Wie ein Bayer ein Segelboot baut und nach Indien fährt

Marc Bielefeld

· 19.08.2023

Der Mann spricht in der Wir-Form von seinem Gefährt, „mein Fahrzeug und ich“ schreibt er in dem schmalen Geleitwort zu seinem ungeheuerlichen Buch. Gemeint ist ein Segelboot und dieser Kerl, der ebendieses Schiffchen mit eigenen Händen erbaute, ohne Kenntnisse vom Bootsbau, ohne Unterstützung, quasi ohne Geld. Groß und noch jung sei er gewesen, als er das Unfassbare in die Tat umsetzte. Ein Bayer mit „gewaltigem, bärenstarkem Händedruck“, wie sich ein Redakteur der „Münchner Zeitung“ in den Wirren der Weimarer Republik erinnerte.

So platzte dieser Derwisch eines Tages in die Redaktion und hielt einen selbst verfassten Bericht in Händen, der allein es bereits in sich hatte. Albanien und die Revolution wollte er höchstpersönlich gesehen und das gefahrvolle Land auf eigenen Beinen durchwandert haben. Er traf in den Bergen auf arme Bauern und streitsüchtige Rebellen, saß mit Stammesführern am Feuer und schlug sich durch ein Land im Ausnahmezustand. Der Redakteur las den Erfahrungsbericht dieses dahergelaufenen jungen Mannes und fragte ihn daraufhin: „Sie haben das alles wirklich selbst erlebt?“ Er kaufte ihm die Worte ab und druckte den gesamten Text.

Die beiden blieben in Kontakt. Nach Monaten trafen sie sich wieder, der Redakteur und dieser schwer einzuordnende Mann aus dem Münchner Nirgendwo. Es waren keine einfachen Zeiten. Der Erste Weltkrieg vorbei, das Chaos vor dem nächsten bereits im Gange. 1927 war es, als der stämmige Bayer abermals auftauchte, diesmal mit einer bösen Fußverletzung, die er sich angeblich im Schweizer Hochgebirge zugezogen hatte. Er schleifte sein Bein hinterher, hinkte schwer, doch seine Gehbehinderung tat er ab, als sei es ein Kratzer. Nach seinem Abenteuer in Albanien und dem einen oder anderen Kletterausflug hatte der Mann längst schon wieder andere Pläne. Diesmal, beteuerte er, wolle er nach den Ozeanen greifen. Er wolle segeln, weit fort und auf eigene Faust, trompetete er vor dem Redakteur. Der staunte ordentlich – hielt bei diesem Kerl jedoch nichts für unmöglich.

Rückschläge während Bauphase

„Trotz seines Fußes war er nicht im mindesten niedergeschlagen“, erinnerte sich der Zeitungsmann später. „Im Gegenteil, er erzählte von dem vertrackten Segelboot, an dem er gerade baue, um damit eine Weltreise zu wagen.“ Etliche Rückschläge musste er während der Bauphase einstecken. Materialprobleme, Konstruktionsfragen, Geldnot. Doch der Lockruf der Meere fegte sämtliche Hürden beiseite. Der Redakteur namens Jozef Magnus Wehner erinnerte sich denn auch an dies: „Eines Tages war das Boot so seetüchtig wie nur möglich, und Hans Zitt fuhr los – in die freie, wilde Welt, nur ein paar Mark in der Tasche, den Kopf voller kühner Pläne, bis der unbändige Glaube in diesem Mann die Segel setzte.“

Alsbald kletterte der junge „Wagehals“ also in sein kleines Boot, brach mit seiner „verwegenen Kiste“ in Ingolstadt auf, fuhr erst über die Donau, um danach am Schwarzen Meer und schließlich am Mittelmeer endgültig auf echte See zu stechen. Das erhitzte Europa ließ er im Kielwasser zurück, nahm stattdessen Kurs auf fremde Erdteile, auf „Sonne und Sturm“, steuerte hinein in ein sagenhaftes Erlebnis aus „Wind, Salzluft und dem Geruch harter Menschenwildnis“.

Ein vergessenes Buch

Als er wiederkam, und er kam wieder, brachte er auch diese Reise zu Papier. Das Resultat ist ein heute vergessenes Buch, das den Titel trägt „Ein Mann, ein Boot, ein fernes Land“, erschienen 1937 im Leipziger Schwarzhäupter-Verlag, versehen mit einem denkbar knappen Vorwort jenes Mannes, um den es hier geht. Der deutsche Segler Hans Zitt schrieb dort, noch schmalspurig: „Ich fuhr einmal hinaus und kehrte wieder heim. Es würde Bände beanspruchen, die Fülle der Begebenheiten auf dieser großen Fahrt lückenlos aufzuzeichnen. So schrieb ich einen knappen Bericht. Wir beide – mein Fahrzeug ich – waren in stürmischen vier Jahren vollkommen auf uns allein gestellt und wanderten rastlos in immer größere Fernen – bis nach Indien.“

Was war dieser Hans Zitt für einer? Woher nahm er seinen Mut, seine Entschlossenheit? Niemand vermag es zu sagen. Wer jedoch sein Vorbild war, dies ist belegt. Im ersten Kapitel seines Buchs zollt Zitt jenem Mann Tribut, der ihn anstachelte zu seiner Eskapade. In jenen Jahren wagte auch ein junger Offizier der deutschen Südamerika-Linie eine Fahrt, die seinerzeit in die Historie einging: Franz Romer verkündete damals, in „Gummischuhen“ den Atlantik überqueren zu wollen und es in einem Faltboot bis zu den Westindischen Inseln zu schaffen. „Ein Ereignis“, wie Hans Zitt schreibt, „das in der Geschichte der Seefahrt kein Gleichnis kannte.“

Und dieser Romer brach tatsächlich auf. Von Lissabon steuerte er über die Kanarischen Inseln auf den Atlantik hinaus, mutterseelenallein in seinem sechs Meter langen, dreißig Zentimeter hohen und nur mit einer dünnen Gummihaut bespannten Boot – „siebentausend Kilometer grünes, blankes Wasser“ vor sich. Romer schaffte es wirklich in die Karibik. „Rastlos im einsamen Ozean“, wie Hans Zitt es nannte.

Der fing sofort Feuer. Überlegte. Fantasierte sich alsgleich selbst aufs Meer hinaus. Dies war ein Abenteuer nach seinem Geschmack, noch größer, noch unverschämter als alles, was er selbst bisher gewagt hatte. Und Hans Zitt machte sich selbst Mut: „Wenn Romer es schafft, in einem Faltboot über den Atlantik zu paddeln, dann wird es mir auch gelingen, mich mit einem wesentlich größeren, soliden Segelboot nach Indien oder China durchzuschlagen.“

Der Entschluss war gefasst

Sein Entschluss war gefasst. Nach Osten sollte es gehen. Übers Meer und mit nichts als einem 50-Mark-Schein in der Tasche. Es wurden daraus vier Jahre und „dreißigtausend Kilometer Welt“, wie Hans Zitt schreibt. Es wurde daraus eine Fahrt, auf der seine Ausrüstung vornehmlich aus „Wille und Zuversicht“ bestand. Und vom ersten bis zum letzten Tag, so Zitt in seinem Buch, prägten „Hindernisse aller Art“ die Reise. Schon auf der Donau erleidet er Schiffbruch, strandet bei Wien, gelangt ins winterliche Eis, durchwettert die raue Stromlandschaft Europas und arbeitet sich samt Boot durch die Karpaten. Danach quert er den Golf von Smyrna, hat bald Afrika vor dem Bug und kreuzt durch die „Hölle des Roten Meeres“. Schließlich durchfährt er das „Tor der Tränen“, überlebt in Arabien das Faustrecht der Wüste – und wagt sich am Ende 1.500 Seemeilen übers offene Meer bis nach Indien.

Den Titel des heute längst vergriffenen Buchs ziert die grüne Zeichnung seines Bootes. Marke Eigenbau. Ein offener Kahn mit langer Pinne, einem gaffelgetakelten Großsegel und einer fliegenden Fock, vorn eine kleine Kajüte und ein Schiebeluk. Nussschale nannte Hans Zitt selbst sein Bötchen. Und mehr war es auch nicht. Dennoch resümiert er seine Reise am Ende mit Worten, die in den Komfortzonen der heutigen Welt wie Selbstkasteiung anmuten. Er schreibt: „Die Fahrt von München nach Indien wurde das Erlebnis meiner Jugend. Sie war mühevoll – darum war sie schön.“

Bau eines Segelbootes nach Anleitung

Die Mühen beginnen für Hans Zitt schon beim Bau des Bootes. Kein Wunder, dass er zunächst in Erwägung zieht, zu Fuß und nur mit dem Rucksack aufzubrechen. Auch liebäugelt er eine Zeit lang damit, auf einem Pferd nach Indien zu reiten. Doch bereits ein anständiger Ledersattel würde sein Budget sprengen, wie er beim Besuch eines Münchner Sattelmachers erfährt. Schließlich entdeckt er in einer der damaligen Buchhandlungen ein „dünnes rotes Heftchen“, es heißt „Spiel und Arbeit – wie baue ich mir ein Segelboot?“. Zitt, Anfang 20, kauft das Buch. Er zahlt einen Groschen für die kindische Bastelanleitung: Die Fibel ist tatsächlich in Reimen gehalten.

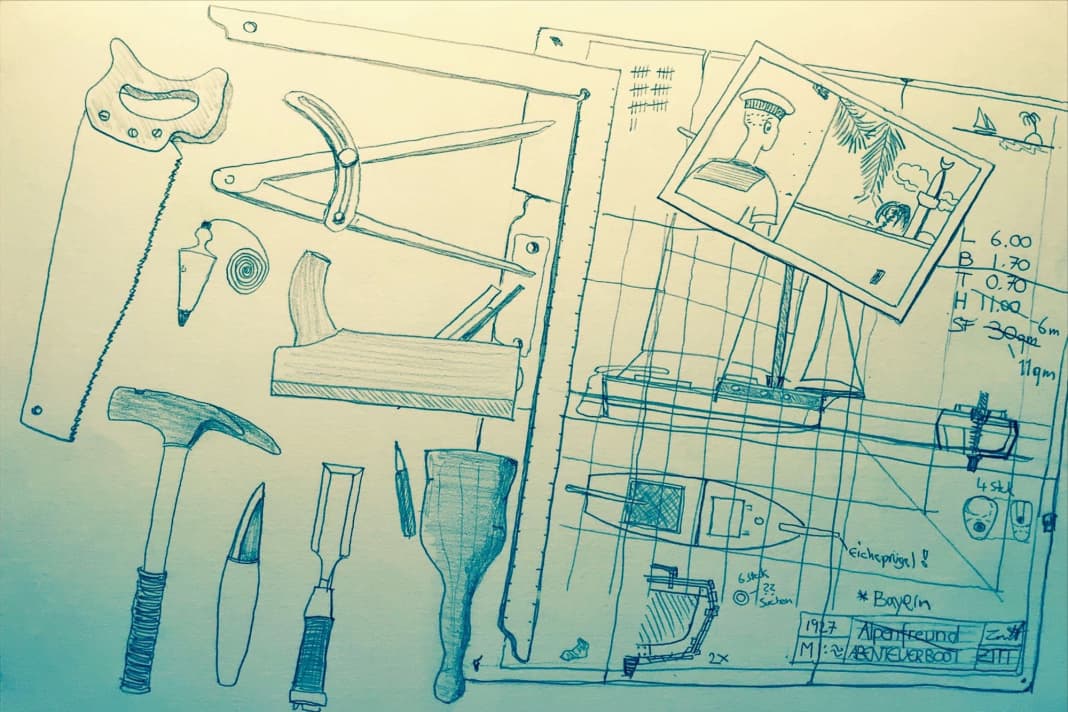

Tags darauf widmet er sich in München dem Bootsbau und fertigt über ein Dutzend Konstruktionspläne an. Er geht zu einem Holzhändler, steht bald vor Sägemaschine und Hobelbank. Er legt den Kiel, beginnt mit der Beplankung. Er kalfatert, teert, malt, schreinert, schmiedet und schleift – alles per Hand und alles allein. Sieben „verdammte Monate“ braucht er, bis sein Kahn fertig ist.

Und so sah sein Indien-Vehikel am Ende aus. Das Schiff bestand aus Tannenholz, die Spanten aus „armdicken Balken“. Es war sechs Meter lang, 1,70 Meter breit, Tiefgang: knapp ein Meter. Vorn gab es eine Kajüte und einen Klapptisch, den er aber schon bald wieder über Bord schmiss. Und so klein und simpel das Boot für eine solche Teufelsfahrt auch anmuten mochte, Zitt empfand es so: „Die Kajüte war sehr komfortabel eingerichtet und besaß nicht weniger als sechs Bullaugen. Da ich in München keine Fassungen auftreiben konnte, verwendete ich Herdringe.“ Dann nähte er sich die Segel aus Leinwand: 30 Quadratmeter sollte das Boot an den Wind bringen, getragen von einem „Ungetüm von Mast“, der elf Meter maß und mit diversen Eisenbeschlägen bestückt war. Die Segel allerdings waren viel zu groß, wie er später auf See merkte. Er zerschnitt sie, bis am Ende nur noch ein Drittel der Segelfläche übrig blieb.

Einfach nur „Bayern“

Zuletzt brauchte er noch einen Namen für sein Schiff. Zitt überlegte. Nachdem er die Bootsnamen „Oberland“ und „Alpenfreund“ in Erwägung gezogen hatte, schrieb er schließlich sechs schlichte Buchstaben aufs rot gepönte Heck seines Schiffs. Es sollte einfach nur „Bayern“ heißen.

Inzwischen war seine Reise in der Zeitung angekündigt worden, mehrere Firmen rüsteten ihn aus. Von den Klepperwerken bekam er wasserdichte Mäntel und Südwester, die Erbswurst-Fabrik Knorr schickte hauseigene Suppenpaste, eine andere Firma steuerte einen Karton Malzkaffee bei, eine weitere 25 Kilogramm Schokolade. Obendrein spendierte ihm jemand eine Kiste voller Glasperlen, auf dass er in den fernen Ländern Tauschware haben würde. So kam ein „ansehnliches Warenlager“ zusammen, wie Zitt in seinem Buch schreibt. Genug für ein „behagliches Robinsonleben“.

Bald zog er seinen Kahn aus dem Münchner Schuppen, verfrachtete ihn auf einen Eisenbahnwaggon und transportierte ihn nach Ingolstadt an der Donau. Noch einmal prüft er Nägel und Beschläge, fährt mit der Hand über den frischen Rumpf. Dann gibt es für den Unerschrockenen nur noch eins: „Es war Zeit zum Verschwinden.“

Kaum im Bach, beginnt sein Kahn zu sinken. Überall strömt Wasser durch die Plankenstöße, das Boot muss wieder raus. Nachdichten ist angesagt. Zitt schmiert Teer in die Fugen, stopft, lässt das Holz im Wasser aufquillen.

Nicht allein auf dem Segelboot unterwegs

Dann geht es endlich donauabwärts. Und Zitt hat zu diesem Zeitpunkt noch einen Weggefährten mit an Bord, einen Schneider, von dem er sich erhofft, dass der nicht nur seine Hemden und Hosen, sondern auch die Segel nähen kann. Sie fahren nach Süden, blicken auf urwüchsiges Land und blaue Höhenzüge. Sie treiben über Untiefen, navigieren an Riffen vorbei, kommen durch den Wiener Wald. Und: Das Boot macht sich für einen Eigenbau erstaunlich gut.

Die Donau wird breiter und gewaltiger, bald setzen sie das erste Mal die Segel und kommen gut voran. Bei einem Stopp in Wien soll Zitt Vorträge über sein irrwitziges Vorhaben halten; ein geschäftstüchtiger Österreicher will die Reise vermarkten. Sie lassen Plakate drucken, buchen den Saal in einem Gasthof. Doch niemand kommt. Wahrscheinlich halten die Burgenländer die Sache für Schmu. Mit so einem Winzboot bis nach Indien? Das kann nur ein Lügenbaron sein.

Nacht-und-Nebel-Aktion

Der Herbst kommt, die Kälte, dann: Eis. Sie durchfahren Österreich, kommen nach Ungarn, steuern den Kahn nach Budapest und Belgrad. Von Eisschollen beinahe umschlossen, kurven sie immer tiefer in den Balkan hinein. Zitt schreibt: „Die ,Bayern’ schaukelt wie ein Kutschpferd auf den Wellen, hoch am Mast schwankt klappernd die Laterne im Wind.“ Dann müssen sie mitten auf dem Fluss sogar reffen. „Zeitweise taucht der Steven bis zum Klüver ein, mit gerefftem Großsegel durchschneidet das Boot in scharfer Fahrt den Strom.“ Schließlich naht die Grenze zu Jugoslawien. Zitt erfährt, dass der Zoll an der Grenze eine Kaution für das Schiff verlangen will – bis er das Land wieder verlässt. Kaum einen Schilling in der Tasche, passiert er schließlich die Grenze in einer Nacht-und-Nebel-Aktion.

Unter einem Himmel aus Schneeflocken segelt er die Donau runter, immer tiefer in den Winter, tiefer in den Osten. Links am Ufer liegt Rumänien, rechterhand Bulgarien. Der Schneider ist längst von Bord gegangen, Zitt schlägt sich allein weiter durch. Es ist der Jahreswechsel von 1928 auf 1929, und dieser Winter fällt extrem kalt aus. Zitt hört die Wölfe heulen, wenn er nachts in der Walachei ankert. Bis er sein Boot für eine Zeit einwintert und zu Fuß durch die anliegenden Dörfer streunt. Danach kommt er ans Schwarze Meer, das Frühjahr zieht herauf. Er arbeitet abermals an seinem Schiff, nimmt Verbesserungen vor. Den Kajütaufbau sägt er ab, kürzt erneut den Mast, um noch weniger Segelfläche zu haben. Denn nun steht die erste Fahrt über offenes Wasser bevor.

Die Kunst des Segelns

Auf dem Sulina-Arm durchmisst er ein „ungeheures Sumpfgebiet“, bis er endlich das Kaff Sulina im Delta erreicht. Die Lotsen und Schiffer am Schwarzen Meer warnen ihn und mustern sein Bötchen als untauglich für die weitere Reise, die dieser verrückte Deutsche sich ab jetzt vorgenommen hat. Zitt schreibt die Zweifel so in den Wind: „Das Boot hat noch zahlreiche Mängel, aber die Kunst des Segelns ist mir auf der Donaureise in Fleisch und Blut übergegangen. Mein Entschluss steht fest, niemand kann mich beirren.“ Zitt ist 22 Jahre alt, als er die Segel setzt und aufs Schwarze Meer hinausfährt.

Tagelang weht heftiger Wind, und dies ist jetzt erstmals echtes, barsches Segeln. Eine Generalprobe für das kleine Boot und seinen störrischen Kapitän. Zitt schreibt in seinem Buch von „wütender See“, von einem „Hexenkessel“, in dem er über Barren muss und auf dem Weg nach Süden manchmal kein Land mehr sieht. „Um mich herum zerspringen die Wellen, die See peitscht und knallt gegen die ,Bayern’, eine schwarze Wand wölbt sich auf, mir bleibt die Luft weg, das Wasser gurgelt und brodelt, über mir blinken die Sterne.“

Steif wie Bretter stehen die Segel im Sturm, eisern klammert er sich an der Pinne fest, doch Zitt und sein Schiff halten wundersam durch. Zitt spricht von einem Kampf, und wenn er trotz aller Widrigkeiten immer wieder betont, dass „Angst und Furcht“ als Passagiere nicht in Frage kommen, dann riecht sein Text bisweilen nach zweifelhafter Durchhaltepropaganda und unerträglichem deutschen Heldentum.

Den Elementen mit einem Segelboot ausgeliefert sein

Sein Abenteuer als solches schmälert dies kaum. Und bisher hat er erst einen Vorgeschmack auf das bekommen, worauf er sich eingelassen hat. „Wie ganz anders war nun die Fahrt über das Meer als auf dem Strom. Keine Grenzen mehr. Nun erst kam mir der Begriff Segeln in seiner ganzen Eigenart zum Bewusstsein, dieses vollständige Anpassen und Ausgeliefertsein an das Element, an Wind, Wasser, Regen, Sturm – restlos verbunden mit der Natur.“

Im Sommer erreicht Zitt die Türkei. Er segelt zum Bosporus und steuert Konstantinopel an, das heutige Istanbul. Einen Monat bleibt er dort „kleben“, besieht sich die Stadt, nimmt danach Kurs auf die Dardanellen, wo er sich die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs anschaut. Er kommt ins Marmarameer. Hier und da gehen ihm lokale Bootsbauer zur Hand, um das Schiff in Schuss zu halten. Und inzwischen schlägt ihm eine unbekannte Hitze ins Gesicht. Dies ist Kleinasien, eine andere Welt.

Als Nächstes steuert er die griechische Küste entlang, fährt das erste Mal eine weite Strecke übers offene Mittelmeer: bis nach Rhodos. Und dabei orientiert er sich an einem so vagen wie illustren Törnführer. Zitt schreibt: „Auf meinen ferneren Fahrten durch den Ägäischen Archipel spielte ein Buch eine große Rolle, und dieses Buch war – die Bibel!“

Zitt studierte Reisen der Apostel

Weniger Frömmigkeit hatte ihm das Buch in die Hände getrieben als vielmehr der Rat eines englischen Seglers, der in Konstantinopel ein Sportgeschäft führte. „Junger Freund“, hatte dieser Mister Baker zu ihm gesagt, „wenn Sie die besten Plätze zwischen Dardanellen und Rhodos wissen wollen, dann besorgen Sie sich für ein paar Piaster die Heilige Schrift.“ Zitt studiert daraufhin die Reisen der Apostel, um sich weiter nach Süden zu hangeln.

So schlägt er sich in langen Monaten durch ihm völlig fremde Weltgegenden. Um an ein paar Taler zu kommen, verdingt er sich in der Türkei als Mechaniker, hilft in Griechenland bei einer Schatzsuche und verdient sich das Geld für die anstehende Passage des Suezkanals, indem er als Preisboxer in einem Zirkus auftritt. Der segelnde Bayer mit den Bärenpranken ist im Vorderen Orient eine Sensation.

Wie wahr seine detaillierten Schilderungen im Buch sind, bleibt letztlich offen. Immer wieder versteigt er sich in dramatische Beschreibungen, die allzu schnell ins Prahlerische ausufern und auch seine politische Haltung plakatieren: Wie viele damals war Hans Zitt bekennender Nationalsozialist, was sich auch in seinen „heldenhaften“ Formulierungen spiegelt. Das Abenteuer allein jedoch, jenseits aller politischer Verblendungen, dürfte ausgereicht haben, um seine Fahrt zu einer besonderen zu machen – auch wenn diese letztlich nur mit einem Irrtum aufräumt: Reisen bildet? Nein. Reisen macht keineswegs immer klug. Und selbst die gewagtesten Streifzüge durch fremde Kulturen vermögen dem Reisenden nicht zwingend die Augen zu öffnen, sondern lassen so manchen Geist getrost weiter durch die Dunkelheit navigieren. Sogar auf einem Segelboot.

Im Roten Meer auf harter Probe

Seemännisch dürfte vor allem die anschließende Fahrt durchs Rote Meer Zitt auf eine harte Probe gestellt haben. Über Wochen muss er ohne sauberes Wasser auskommen, gebeutelt von Malaria. Apathisch dümpelt er auf seinem Boot gen Süden, muss dann wieder hart gegenan kreuzen. Am Horn von Afrika segelt er entlang der arabischen Küste und wird im Oman von Beduinen überfallen. Mit Tonkrug, Bajonett und Karabiner stiefelt er eines Tages in die Wüste, um eine Wasserstelle zu suchen, als ihm plötzlich ein Beduine gegenübersteht und nach seiner Ausrüstung trachtet. Zitt schreibt: „Jetzt musste ich der Schnellere sein. Der Kolben fauchte durch die Luft – es krachte, als hätte ich auf einen Kürbis gedroschen.“ Sätze wie aus einem C-Movie.

Schließlich folgt seine letzte große Etappe, der er im Buch die Überschrift gibt: „1.500 Meilen blankes Meer“. Die Fahrt über das Arabische Meer bis nach Indien. Von der Küste des gelben Sands macht er sich auf, und sein bester Kompagnon ist ab jetzt der Kompass. „In langen hohen Wellen wogte der Ozean. Um mich war wieder Meer, kreisrunder Horizont.“ Elf Wochen soll die Überfahrt gedauert haben, einmal kenterte er im Sturm, dann wieder: nichts als Wasser. „Die Zeit floss in den Raum – der Raum in die Zeit. Es war mir eine Selbstverständlichkeit geworden, nur noch Himmel und Meer zu sehen. Ich segelte mit gegisstem Besteck, und Tag für Tag rückte ich näher an Indien heran.“

Ein „Kutter von Germany”

Bald hat er kein Wasser mehr. Vier Tage darbt er übers Meer, ist kurz vor dem Verdursten, als er einen Dampfer erspäht: die „Queen of Sumatra“, die unterwegs ist von Ceylon zum Persischen Golf. Das große Schiff sieht ihn, nimmt Kurs auf das kleine Segelboot. Zitt hat Rot geschossen. Er hangelt sich bald die Strickleiter hoch an Bord, und die Passagiere starren ihn an. „In diesem Kutter kommt er von Germany?“, sollen die Menschen geraunt haben. Er bekommt Wasser, Verpflegung, macht sich aber bald wieder auf, weiter nach Osten. Zitt schreibt: „Die elfte Woche ging zu Ende. Mein Ziel konnte nicht mehr fern sein. Einmal musste auch der letzte Tag kommen – und er kam.“

Und dann taucht tatsächlich die Küste des Subkontinents vor seinem Bug auf – gut drei Jahre, nachdem er Deutschland verlassen hat. Genauer: „Drei Jahre in einem armseligen Boot, dem sich andere Leute nicht zu einer Fahrt über einen heimatlichen See anvertraut hätten.“

Palmen stehen am Strand, Schmetterlinge fliegen ihm um die Nase „wie lebende Smaragde“. Es ist der Gruß der Tropen. Flache Schiffe kommen ihm entgegen, begleiten den kuriosen Fremden bis in eine nahe Bucht. Bald scharen sich die Menschen um ihn, mit Händen und Füßen verständigt man sich. Zitt schreibt dazu einen verstörenden Satz: „Keiner der Burschen reichte mir bis an die Schultern. Ich hatte keine Furcht vor ihnen, denn ich wusste, dass die Gefahren dieses Landes, im Gegensatz zu Arabien, anderswo zu suchen waren als bei einer Bevölkerung, die friedliebend und ergeben und seit Jahrtausenden gewohnt ist, beherrscht zu werden.“

Mit dem selbst gebauten Segelboot in Indien angekommen

Hans Zitt ist angekommen, doch weiß er nicht einmal, wo genau in Indien er gelandet ist. Erst von einem irischen Missionar erfährt er, wo er ist: knapp südlich von Karatschi, nicht weit von der Grenze zum heutigen Pakistan an der Mündung des Indus. Er segelt noch ein wenig die Küste hoch, neun Monate sind seit seiner Abreise aus Aden vergangen. Er streift durch den Dschungel, wird von einer Schlange gebissen. Seine Idee, noch weiter nach Ceylon, Sumatra und gar in die Südsee zu segeln, gibt er auf; sein eigentliches Ziel hat er erreicht. Zitt ist zu ausgezehrt, um sein Abenteuer unter Segeln noch weiter zu treiben.

Er bleibt eine Zeit lang in Karatschi, lagert sein Boot ein, besucht Hindutempel und schlendert über die brodelnden Märkte der Stadt. Dann macht er sich auf den Heimweg nach Europa. Und er schafft auch diese Reise, fährt auf verschiedenen Dampfern, wieder ohne Geld. Er reist als blinder Passagier, verdingt sich als Hilfsmaschinist und mustert als stämmiger Bayer auf einer arabischen Dau an. Die letzten Etappen legt er mit dem Zug zurück. Rom, Mailand, Südtirol, Innsbruck. Bis er wieder auf deutschem Boden steht und in den Monaten darauf damit beginnt, seine Reise niederzuschreiben. Zitt ist inzwischen 26 Jahre alt.

Sein Buch erscheint 1937 und bekommt Lob, von der Presse, von den Lesern. Sein deutscher Donnerritt ist ganz nach dem Geschmack der damaligen Zeit im Land. 1937 tobt in Spanien der Bürgerkrieg, bombt das deutsche Flugzeuggeschwader Legion Condor die Basken-Stadt Guernica nieder und malt Picasso sein berühmtes gleichnamiges Bild. Von den Deutschen wird es als entartete Kunst klassifiziert, noch im selben Jahr errichten sie bei Weimar das KZ Buchenwald.

Von Hans Zitt ist nach seiner Segelreise kaum mehr etwas zu hören. Er verschwindet in der Anonymität, verschwindet im Staub des sich anbahnenden Weltkriegs. Er hätte zu seinem Boot zurückkehren, hätte einfach weiter segeln können. Doch wahrscheinlich fehlte ihm dafür das genaue Gegenteil seines so verherrlichten eisernen Willens. Ein Hauch Poesie.

Auch interessant:

Marc Bielefeld

Freier Autor