“Momentan können wir uns vor Anfragen kaum retten!“ Eine gewisse Verzweiflung spricht aus den Worten von Olaf Morgenstern, der gemeinsam mit anderen Mitstreitern die Website „wattsegler.de“ betreibt, eine von Wattenmeerfahrern gern genutzte Informationsquelle mit stets aktuellen Revierinfos. „Dabei müssen wir uns selbst erst noch einarbeiten und können noch keine abschließende Stellungnahme abgeben.“ Die pünktlich zu Saisonbeginn erlassene „Verordnung über das Befahren der Bundeswasserstraßen in Nationalparken im Bereich der Nordsee“, kurz: Nordsee-Befahrensverordnung, verunsichert viele Wattsegler, manche bringt sie schier auf.

Sie regelt laut Präambel „zum Schutz der Natur und Landschaft und der Tier- und Pflanzenwelt das Befahren der Bundeswasserstraßen in den nach Landesrecht in der Nordsee ausgewiesenen Nationalparken, um zur Erreichung der Schutzzwecke dieser Nationalparke beizutragen“. Auf fünf Seiten findet sich eine Neuregelung, die für Wassersportler im Wattenmeer an den Küsten Niedersachsens, Hamburgs und Schleswig-Holsteins manche Veränderung mit sich bringt – und das, wie es nun mal Gesetzes Eigenart ist, auf eine für Laien recht verklausuliert wirkende Art. Entsprechend unterschiedlich fallen die Interpretationen und Reaktionen aus – zumal zugleich 15 Schnellfahrkorridore dem gewerblichen Verkehr zum Transport von Gütern und zur Beförderung von Personen eine Höchstgeschwindigkeit von 24 Knoten erlauben. 13 von ihnen liegen zwischen Norderelbe und List auf Sylt vornehmlich vor der schleswig-holsteinischen Küste, von wo aus das Gros der Offshore-Windparks in der Nordsee versorgt wird.

“Massive Einschränkungen” oder guter Kompromiss?

Die Wahrnehmung, wie gravierend diese Veränderungen für Segler sind, ist gelinde gesagt diffus. „Das Watt ist nicht mehr barrierefrei!“ titelt eine Meldung von Soltwaters e. V., Interessenvertretung der Wattfahrer, und spricht von massiven Einschränkungen für Wassersportler im Wattenmeer. „Im Grunde sind wir so, wie es jetzt ist, zufrieden. Es hätte noch schlimmer kommen können!“, stellt hingegen Hans Hüser fest. Der zweite Vorsitzende des Seglerverbands Niedersachsen ist seit mehr als 35 Jahren Wattsegler und war wie viele Vertreter von Vereinen und Kommunen an der Entstehung der Befahrensverordnung beteiligt, seit im Sommer 2021 das Bundesverkehrsministerium einen Referentenentwurf vorgelegt hat, der durchaus schlimmere Konsequenzen für Segler befürchten ließ.

Schon seit 2013 waren verschiedene Entwürfe einer Neuregelung der seit 1992 bestehenden und seit 1995 unveränderten Befahrensverordnung in der Diskussion. Zwischenzeitlich drohte gar ein generelles Verbot für Wassersportler im Wattenmeer. Den Bedarf nach einer Anpassung begründete das Bundesverkehrsministerium einerseits mit geänderten Rechtslagen und lange Zeit nicht in den Seekarten aktualisierten Grenzen der Nationalparks, andererseits mit einer neuen Verkehrslage an den Küsten durch zunehmenden gewerblichen Verkehr, zum Beispiel zu den Offshore-Windparks; die alte Verordnung habe den Bedürfnissen der gewerblichen Verkehre nur in unzureichendem Maße Rechnung getragen, war in der Einleitung zum letzten Referentenentwurf zu lesen.

Zähes Ringen um die Erhaltung des bisher Erlaubten

Seither wurde in verschiedenen Konstellationen immer mal wieder beraten, entworfen und verworfen und dann dem Gesetz eine gewisse Reifezeit eingeräumt, bis der nächste Referent im Verkehrsministerium sich des Themas annahm. Vor diesem Hintergrund kam die neue Verordnung nun doch recht plötzlich. An den Beratungen beteiligt waren im Rahmen einer Verbändeanhörung Vertreter verschiedener Wassersportverbände und deren Interessenvertretungen, der Küsten- und Inselgemeinden, der Naturschutzorganisationen und der Nationalparkverwaltungen. Dass Kompromisse gefunden werden mussten, lag angesichts einer divergierenden Interessengemengelage auf der Hand. Es begann ein zähes Ringen darum, das bisher Erlaubte – insbesondere Törns quer über das Watt und das Ankern oder Trockenfallen – zu erhalten. Längst nicht alle Einwürfe und Vorschläge der Wattensegler fanden Eingang in die Neuregelung.

Warum sollten langsam segelnde Plattbodenschiffe eingeschränkt werden, und auf der anderen Seite soll Taxibooten oder Offshore-Versorgern eine höhere Geschwindigkeit zugebilligt werden?“

„Auffällig ist jetzt schon, dass der größte Teil der von den hiesigen Vereinen eingereichten Stellen zum Trockenfallen überhaupt nicht berücksichtigt wurde“, stellt auch Olaf Morgenstern nach einer ersten intensiven Sichtung der Befahrensverordnung fest. Die Frage, warum es dieses „Regelungsmonster“ extra nur für eine sehr überschaubare Gruppe überhaupt gebe, möge er gar nicht stellen. „Eine befriedigende Antwort wird es darauf nicht geben.“ Morgenstern greift damit auf, was viele von der Neuregelung betroffene Wattsegler und Küstenanwohner bemängeln: die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. So merkte auch Wittmunds Bürgermeister Rolf Claußen in einem Schreiben an das Bundesverkehrsministerium an: „Warum sollten langsam segelnde und ins Landschaftsbild gehörende Plattbodenschiffe in der Nutzung des Wattenmeeres eingeschränkt werden, und auf der anderen Seite soll Taxibooten oder Offshore-Versorgern eine höhere Geschwindigkeit zugebilligt werden.“

Viel ehrenamtliche Teilhabe trifft auf mangelndes Fachwissen

Auch die Gemeinschaft der Dauerlieger im Museumshafen Carolinensiel bat das Ministerium bei der Entstehung der Verordnung: „Bitte bedenken Sie, dass diese Regelung überwiegend die ortskundigen, meist ortsansässigen Wattfahrer betrifft. Deren Zahl ist überschaubar. Es geht hier also nicht um den Massentourismus, sondern um vereinzeltes Ankern oder Trockenfallen 50 Meter neben dem ohnehin befahrenen Fahrwasser. Von weiterer Beeinträchtigung der Natur ist daher nicht auszugehen.“

Es war schwierig, mit Menschen zu diskutieren, die sich hier überhaupt nicht auskennen“

Stellungnahmen wie diese erreichten das Ministerium zuhauf, nachdem sich die Betroffenen zwischen Borkum und Sylt in ungezählten Stunden – überwiegend ehrenamtlich – mit dem Referentenentwurf von 2021 befasst hatten. „Wir fühlten uns durchaus ernst genommen, aber es war schwierig, mit Menschen zu diskutieren, die sich hier überhaupt nicht auskennen“, resümiert Hans Hüser in der Rückschau. Die Segler schilderten die Gefahren des Wattenmeers, erläuterten Wind- und Stromverhältnisse, bei denen das Ausweichen auch auf verbotene Routen zwingend notwendig werden kann.

Trockenfallen im Watt nur noch an wenigen Stellen erlaubt

Die neue Regelung enthält nun jedoch als „Ausstiegs- und Aufenthaltsstellen“ fixe Orte zum Trockenfallen: An der Westküste Schleswig-Holsteins 16, zwischen Elbe und Weser sechs, zwischen Weser und Jade vier, unterhalb der Ostfriesischen Inseln acht. Koordinatenfixierte Punkte, die angesichts der morphologischen Veränderungen im Watt bald hinfällig sein dürften. „Wir können ja an den Stellen keinen Pflock ins Watt hauen – der kann heute auf einer Sandbank stehen und schon im nächsten Jahr unter Wasser“, stellt Hans Hüser fest und schließt daraus pragmatisch: „Wir müssen dann wohl mit den Sänden mitwandern.“

Dass der Vorschlag einer „Korridor-Lösung“, die Seglern weiterhin ermöglicht hätte, in den Schutzgebieten direkt an den Fahrwassern trockenzufallen und sich im Umkreis von 50 Metern um das Boot zu bewegen, nicht aufgenommen wurde, bedauern die Beteiligten unisono; selbst das Gesetz über den Nationalpark „Niedersächsisches Wattenmeer“ hätte dies zugelassen.

Das Watt ist für Segler sicherer als die Verkehrszonen

Bei den Befahrensregeln geht es aus Seglersicht vor allem um Sicherheit. Denn die Wattfahrwasser werden als Alternative zur Fahrt durch die Küstenverkehrszone genutzt. „Gerade bei stärkerem Seegang ist diese Route für die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs bedeutsam und insbesondere für die im Wattenmeer typischen flachgehenden Boote unverzichtbar. Dies ist im Übrigen keine neue Erkenntnis, sondern richtet sich an einer traditionellen Schifffahrtsroute aus, die für Jahrhunderte das Rückgrat für die kleine Küstenfahrt vom IJsselmeer bis zur Elbe bildete“, nimmt der Niedersächsische Seglerverband Stellung.

Doch die Bemühungen, den Revierunkundigen die Besonderheiten von Wind, Strom und mäandernden Sänden zu schildern, führten auch zu kleinen Erfolgen. Statt des zunächst vorgesehenen generellen Verbots, ein Boot in den Schutzgebieten zu verlassen, wurde die ursprüngliche Regel, nach der man sich davon an den erlaubten Stellen nur 50 Meter entfernen durfte, nun sogar weiter gefasst: „... wenn dies aus Gründen der Sicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs zur Sicherstellung der Fahrtauglichkeit und Ausstattung des Wasserfahrzeugs dringend geboten ist“, ist es künftig erlaubt, sich an den ausgewiesenen Trockenfallplätzen bis zu 200 Meter davon zu entfernen. Zudem darf bei drohender Gefahr für Leib und Leben von allen Verboten abgewichen werden – auch das ein Ergebnis langer Diskussionen.

Wer sich korrekt verhalten will, ist rechtlich weitestgehend auf sich selbst gestellt, insbesondere, was das Kartenmaterial anbelangt”

Kritik an der neuen Befahrensregelung kommt auch von Naturschützern

Bemerkenswert ist, dass auch die Naturschützer Kritik an den neuen Regeln üben. So bezeichnet Nabu-Präsident Jörg-Andreas Krüger das Befahren der besonders sensiblen Gebiete im Nationalpark bei Niedrigwasser als problematisch. Er appelliert, „wertschätzend und respektvoll mit diesem Juwel umzugehen“, und findet mit Blick auf die gesamten Konsequenzen der Neuregelung auch in andere Richtung deutliche Worte: „Der Naturschutz ist dabei zum Beiwerk verkommen. Wirtschaftliche Interessen stehen – wie so oft – im Vordergrund.“ Besonders schwerwiegend seien die vielen Schnellfahrkorridore, die nicht mit dem hohen Schutzstatus des Wattenmeers kompatibel seien.

Wer sich als Segler korrekt verhalten will, kann sich nach den Verhaltenskodices von Soltwaters oder den regionalen Vereinen richten, ist indes rechtlich vorübergehend weitestgehend auf sich selbst gestellt – insbesondere, was das Kartenmaterial anbelangt. Das Bundesverkehrsministerium teilt in einer Pressemitteilung mit: „Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie wird seine Seekarten nach und nach anpassen. Bis dahin kann auf die Übersichtskarten der Nordsee-Befahrensverordnung zurückgegriffen werden.“ Doch die grobformatigen Übersichtskarten lassen kaum eine korrekte Bestimmung zu.

Bevor die vorhandenen Seekarten eigenhändig berichtigt sind, könnte die Saison vorbei sein. Denn der Verordnung liegt ein wahrer Koordinaten-Koloss bei: 277 Seiten, auf denen die Grenzen der Schutzgebiete ausgewiesen und die Ausnahmen aufgelistet werden, insgesamt mehr als 30.000 Koordinaten. Wo Segler weiterhin trockenfallen und auf Schutzgebietsrouten fahren dürfen, ist auf lediglich vier Seiten zu lesen. Wattenschipper, die sich rechtskonform verhalten möchten, fahren also am besten damit, sich am Erlaubten zu orientieren. Das BSH gibt sich auf Anfrage optimistisch, die amtlichen Seekarten wenigstens für das nächste Jahr weitestgehend fertigstellen zu können.

Die neuen Regeln haben auch Auswirkungen auf internationale Karten und Führerschein-Fragen

In Karte1/INT1, die alle international anerkannten Symbole und Abkürzungen aufführt, aber weder die Begriffe Allgemeine und Besondere Schutzgebiete noch die Schutzgebietsrouten oder die Ausnahmeorte zum Ankern und Trockenfallen kennt, sind gar keine grundlegenden Änderungen vorgesehen; die nationale Eigenart der Verordnung werden die Kartografen mit der vorhandenen Symbolik darstellen und zusätzlich entsprechend der Verordnung beschriften müssen. Private Seekartenverlage sind aber natürlich frei, ihre eigenen Symbole oder Beschriftungen zu finden.

Auch die Sportbootschulen müssen sich auf die Neuregelung einstellen, denn die Änderungen betreffen auch den Fragenkatalog zum Sportbootführerschein See. Klaus Schlösser, Segellehrer und Mitarbeiter in der Lehrbuchredaktion des Delius Klasing Verlags, erläutert: „Im See-Fragenkatalog ändern sich fünf Fragen mit Bezug auf die NordSBefV. Die Änderung der Fragenkataloge hat auch Einfluss auf die Lehrbücher und Apps. Allerdings sind die Änderungen nicht so gravierend, sodass in diesem Fall in den Büchern voraussichtlich mit Errata-Zetteln bis zur Neuauflage gearbeitet wird, mit Ausnahme der Übungsbogenmappen.“ Voraussichtlich zum 1. August 2023 soll der neue Fragenkatalog für den SBF See in Kraft treten, der die aktuellen rechtlichen Änderungen berücksichtigt.

Zum Timing des Inkrafttretens der neuen Verordnung hat Schlösser eine klare Haltung: „Gerade im Printbereich ist der Vorlauf von drei Monaten zwischen Ankündigung und Inkrafttreten problematisch – nicht nur für die Verlage, sondern vermutlich auch für die Prüfungsverbände. Dort müssen fast alle Prüfungsbögen ersetzt werden – auch wenn sich pro Bogen nur zwei bis vier Fragen ändern.“ Immerhin: Die Navigationsaufgaben betrifft die Änderung nicht. Es wird weiterhin mit dem Kartenausschnitt 2012 gearbeitet.

Niederlande und Dänemark haben kaum Einschränkungen

Offen bleibt die Frage, warum Segler in Deutschland als so störend angesehen werden. Das Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer erstreckt sich über eine rund 11.500 Quadratkilometer große Fläche an den Küsten der Niederlande, Deutschlands und Dänemarks. Die Neuregelungen betreffen indes nur die deutschen Küsten. Die Trilateral Wadden Sea Sailing Association (TWSSA), ein Zusammenschluss der Interessenvertretungen der Wattfahrer in Deutschland, den Niederlanden und Dänemark, merkt an: „Die deutschen Regularien gehen sehr weit verglichen mit den Niederlanden, wo es in 10 bis 15 Prozent des Wattenmeers Einschränkungen gibt, und Dänemark, wo es keine Einschränkungen gibt.“ Pieter van Kuppenveld, Vorsitzender der niederländischen Wattfahrervereinigung Wadvaarders und Mitglied in der TWSSA, ergänzt: „Weder bei uns noch in Dänemark gibt es Anzeichen für weitere Einschränkungen.“

Die deutschen Regularien gehen sehr weit, in Holland gibt es nur in 15 Prozent des Wattenmeers Einschränkungen, in Dänemark gar keine”

Hierzulande wird derweil weiter diskutiert. Etwa an der Ostsee, wo die verschiedenen Natur- oder Vogelschutzgebiete verbunden und zugleich ihr Schutz vertieft werden soll. Für den Wassersport könnte das massive Einschränkungen mit sich bringen. Und auch für das Wattenmeer stehen diese weiterhin im Raum: Das Bundesumweltministerium wirft im Rahmen des „Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz“ (ANK) ein generelles Segelverbot über Seegraswiesen oder Algenfeldern in den Ring, zu dem der DSV schon jetzt deutlich Stellung nimmt: „So kommen aus unserer Sicht zum Schutz von Seegraswiesen etwa Anker- und Trockenfallverbote in Betracht. Ein komplettes Befahrensverbot auch bei schiffstiefem Wasser, wie es anscheinend für das niedersächsische Wattenmeer angedacht ist, ist aus unserer Sicht jedoch nicht erforderlich und verhältnismäßig.“

Zeitgleich arbeitet die Initiative „Watt fossilfrei“ der Naturschutz- und Forschungsgemeinschaft Mellumrat e. V. an dem 2010 auf einer Unesco-Konferenz beschlossenen Ziel, den Verkehr im Weltnaturerbe bis zum Jahr 2030 CO²-neutral zu gestalten. Sie prüft in einem groß angelegten Projekt derzeit Lösungen für fossilfreie Antriebe auf allen Wasserfahrzeugen im Wattenmeer, Sportboote eingeschlossen. Das Ringen um Kompromisse wird wohl allenthalben weitergehen.

Die neuen Regelungen im Einzelnen

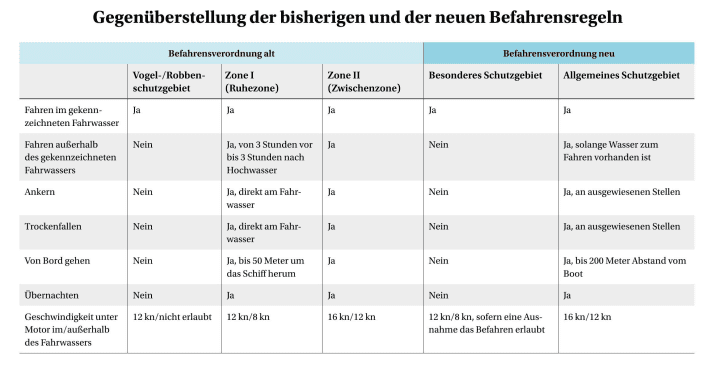

Mit der Verordnung fallen die früheren Robben- und Vogelschutzgebiete wie auch die Ruhezone (Zone I) und die Zwischenzone (Zone II) des Nationalparks Wattenmeer weg. An ihre Stelle treten „Allgemeine“ und „Besondere Schutzgebiete“. Die neuen Besonderen Schutzgebiete dürfen während der Schutzzeiten vom 15. April bis 1. Oktober nur in den ausgewiesenen Fahrwassern befahren werden.

Durften Segler früher in Zone I direkt am Fahrwasser und in Zone II generell ankern oder trockenfallen, so ist dies nun nur noch an einigen gesondert ausgewiesenen Stellen erlaubt. Die sogenannte Drei-Stunden-Regelung, nach der die Zone I der Nationalparks bloß in der Zeit von drei Stunden vor bis drei Stunden nach Hochwasser befahren werden durfte, fällt weg. Die Fahrwasser der Besonderen Schutzgebiete dürfen jetzt durchgängig befahren werden; eine Anpassung, die flachgehenden Booten entgegenkommt. Einige der traditionellen Routen „über die Wiese“, die den schnellen Schlag über das Watt jenseits der Prickenwege auch in den Schutzgebieten ermöglichen, blieben erhalten. Jenseits der in den Karten ausgewiesenen Schutzgebiete bleibt alles beim Alten: Das Befahren, Ankern und Trockenfallen ist weiterhin erlaubt.