Dr. Burkard Watermann: “Eine Trendwende ist nicht in Sicht” – so schlecht steht es um die Ostsee

Andreas Fritsch

· 07.06.2023

Herr Dr. Watermann, vor 21 Jahren hatten sich die Anrainerstaaten vorgenommen, die Ostsee bis 2022 in einen naturnahen Zustand zu bringen. Ist das ansatzweise gelungen?

Dr. Burkard Watermann: Nein! Die Ostsee ist weit entfernt von diesen Zielen. Eine sehr große Forschergruppe hat erst kürzlich einen „Baltic Sea Health Index“ erarbeitet, um den Stand der Bemühungen in vielen Feldern zu dokumentieren. Der vereinbarte Naturzustand wäre auf einer Skala 100, nach Analyse der Daten steht er im Schnitt bei etwa 75 Prozent. Wie gesagt, im Schnitt. Es gibt Regionen, die liegen bei 40 Prozent. Und es gibt auch in vielen Punkten eindeutige Verschlechterungen.

Zum Beispiel?

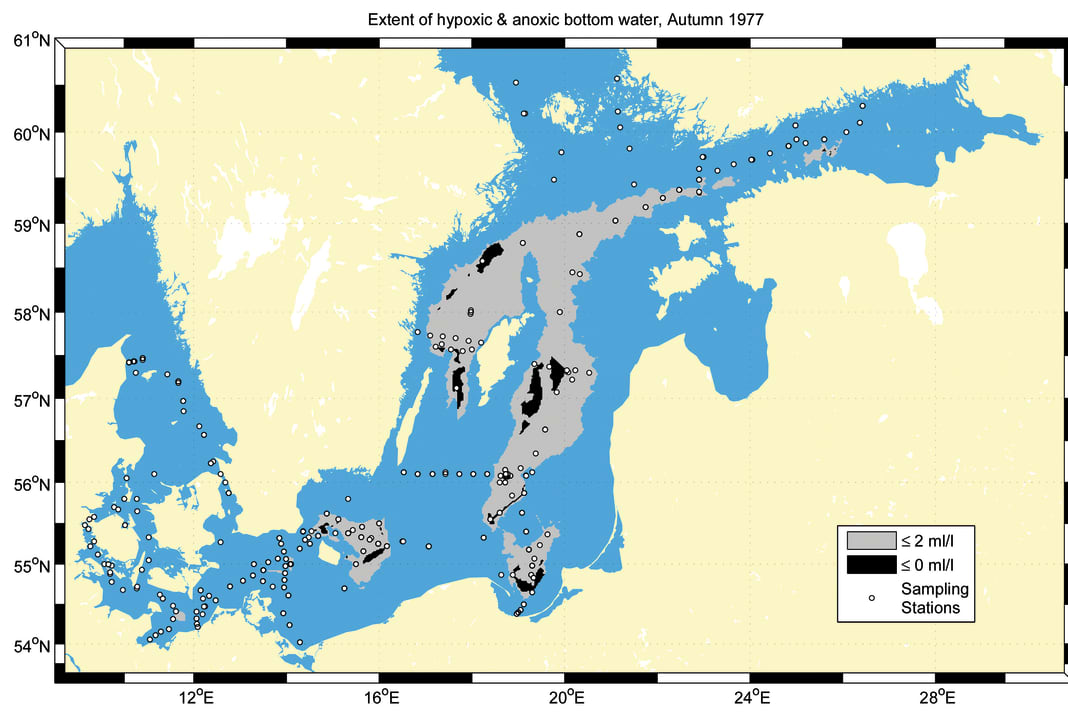

Zum Beispiel dehnen sich die sauerstofffreien toten Zonen am Grund der Ostsee ganz erheblich aus. Das ist eine Folge der viel zu hohen Eutrophierung, also der zu hohen Nährstoffeinleitung in die Ostsee. Dabei handelt es sich vor allem um Phosphat aus der Landwirtschaft, der Massentierhaltung. Für die kommunalen Abwässer fehlt es teilweise noch an wirklich guten Kläranlagen, obwohl es da große Fortschritte in den letzten Jahrzehnten gab. Gerade bei diesem wichtigen Thema ist man von einer echten Verbesserung weit entfernt.

Inwiefern macht der Klimawandel der Ostsee zu schaffen?

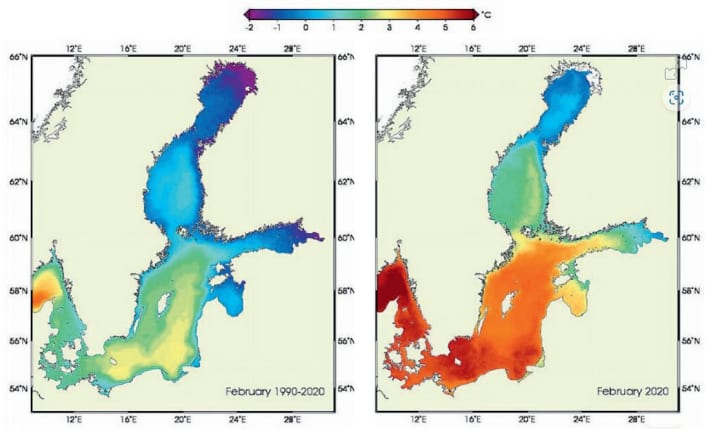

Die Ostsee gehört zu den Randmeeren, die sich am stärksten erwärmt haben in den letzten zehn Jahren. Sie liegt schon jetzt bei ungefähr 0,6 Grad. Das ist ganz erheblich. Es verstärkt die berühmte Kette: Nährstoffeintrag, Plankton-Blüte, Plankton stirbt ab, sinkt auf den Grund, dort entsteht ein Sauerstoffdefizit. Man kann sich dazu als Beispiel den Bodensee anschauen. Der war auch extrem mit Nährstoffen überlastet, und erst durch Klärwerke und Verbote gelang nach etwa 20 Jahren die Wende.

Viel zu warm: Die Wassertemperatur steigt kontinuierlich an

Aber was müsste denn geschehen, damit die Ostsee eine Trendwende erfährt wie der Bodensee?

Bei der Landwirtschaft wäre der entscheidende Schritt: hin zu ökologischem Landbau mit einem viel geringeren Einsatz von Düngemitteln und einer Abkehr von der Massentierhaltung. Momentan wird die zur Düngung benutzte Gülle auf die Felder gebracht und infolge des Oberflächenabflusses des Regens in die Ostsee gespült.

Dann ist also keine Verbesserung in Sicht? Von einem breiten Umstieg auf Bio-Landwirtschaft ist Deutschland ja noch weit entfernt, die Quote liegt im Nordwesten bei etwa sieben Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern bei 14 Prozent.

Die Schweden und Dänen sind diesbezüglich in der Tat schon weiter als Deutschland. Der Bioanteil dort ist deutlich höher und wächst zudem schneller als bei uns. Dennoch passiert insgesamt einfach zu wenig, um eine Verbesserung zu bringen. Und der Klimawandel arbeitet ja zeitgleich auch dagegen.

Die Eutrophierung ist also das eine große, wenn nicht das größte Problem. Was macht der Ostsee darüber hinaus zu schaffen?

Einige Tier- und Pflanzenarten stecken bildlich gesprochen gleich in mehreren Fallen: Zu der Nährstoff- und Klima- kommt die Fischerei-Falle. Ein gutes Beispiel dafür ist der Hering. Der laicht bei uns meist im Greifswalder Bodden und Umgebung. Dorthin kommen die Tiere aus dem Øresund gezogen. Wegen der gestiegenen Temperaturen schwimmen sie nun aber früher los und laichen auch zeitiger als je zuvor. In der Folge schlüpfen dann die Jungen, bevor genug Zooplankton vorhanden ist. Denn das gedeiht nicht in Abhängigkeit von den Wassertemperaturen, sondern von der Tageslänge, also den Stunden mit Licht. Die Folge: Der Herings-Nachwuchs verhungert. Auch jene Tiere, die etwas später schlüpfen, sind in Gefahr. Viele verenden infolge von Herzrhythmusstörungen, weil das Wasser zu warm für sie ist. Das heißt, der Nachwuchs der Heringe vor unserer Küste ist extrem gefährdet.

Ebenso wie der Dorsch?

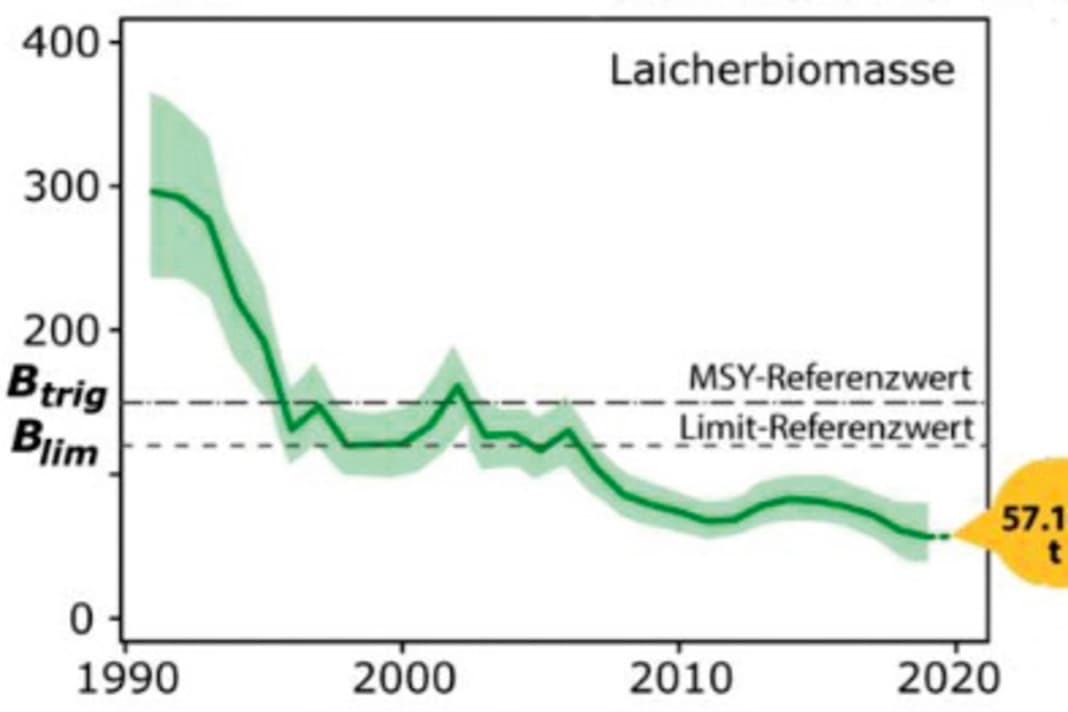

Ja. Dorsche legen ihre Eier am Grund ab. Weil es aber immer größere Gebiete ohne Sauerstoff am Boden gibt, sterben die Larven. Das Thünen-Institut für Ostsee-Fischerei oder auch Geomar in Kiel fordern daher seit Jahren, die Fangquoten drastisch zu senken. Es liegen dazu sehr, sehr ausführliche wissenschaftliche Untersuchungen vor. Dennoch werden die Fangmengen nicht entsprechend reduziert, weil man die Fischer vor wirtschaftlichen Einbußen schützen will.

Für den Sauerstoffgehalt der Ostsee war ja auch immer der Zustrom von Nordseewasser wichtig. Hat sich daran denn ebenfalls etwas geändert?

Der sauerstoff- und salzreiche Nordseewasser-Einstrom wird in den Wintermonaten seit vielen Jahren geringer. Das gleichzeitige Mehr an Nährstoffen im Wasser führt dazu, dass absterbende Planktonblüten in weitaus größerer Zahl zu Boden sinken und eine Sauerstoffzehrung hervorrufen. Die seit Langem beobachteten Todeszonen am Grund der Ostsee, in denen es keinen Sauerstoff mehr gibt und alles Leben abstirbt, breiten sich leider immer weiter aus.

Todeszonen am Grund: Der Ostsee geht die Luft zum Atmen aus

Gab es nicht vor drei, vier Jahren eine Ankündigung, dass die Fischerei von den Aufsichtsbehörden künftig anhand wissenschaftlicher Kriterien reguliert werden sollte?

Ja, diese Absichtserklärung der Behörden gab es, sie wurde aber einfach nicht umgesetzt. Dabei ist gerade in Mecklenburg-Vorpommern der Hering der Brot-und-Butter-Fisch für die Fischer. Wenn die den komplett verlieren, dann ist wirklich große Not dort an der Küste. Die mit dem Thema befassten Ostsee-Forschungsinstitute sagen übereinstimmend, mit einer koordinierten Aktion aller Ostsee- und auch Nordsee-Anrainer zur Anpassung der Fangquoten könnte man das Ruder noch herumreißen. Bleibt indes alles beim Alten, steuert man sehenden Auges in die Katastrophe für die Fischerei.

Um wie viel Prozent sind denn die Bestände von Dorsch und Hering zurückgegangen?

Der Hering-Fangmenge ist von 2000 bis 2019 um rund 75 Prozent eingebrochen. Schlimmer aber ist der Rückgang der sogenannten Rekrutierung des Herings, also, wie viele Jungfische nachkommen. Hier sind wir fast bei null. Das ist ganz, ganz drastisch! Auch beim Dorsch liegt diese Quote ungefähr nur noch bei zehn Prozent des ursprünglichen Nachwuchses. Das ist erschreckend!

Umweltindikator Hering: Geht es der Ostsee schlecht, leiden die Fischbestände

Wie wirkt sich das auf den Schweinswal aus? Der lebt ja auch von diesen Fischen.

Der Schweinswal kommt in der Ostsee in zwei relativ strikt getrennten Populationen vor: einmal in der westlichen Ostsee und dann in der zentralen Ostsee in den Gewässern rund um Rügen. Die Population im Westen hält ihren Bestand mehr oder weniger, ganz einig sind sich die Forscher da aber nicht. In der zentralen Ostsee, also auch an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns, ist die Schweinswalpopulation hingegen eindeutig rückläufig. Die Schweinswale profitieren im Moment noch von der extremen Reduzierung des Dorschbestands, weil sie nun auf dessen Nahrung umsteigen können, also zum Beispiel auf Sprotten. Aber sie müssen sich eben auch umstellen, weil sie kaum noch Dorsche fressen können, stattdessen müssen sie auf kleinere Fische ausweichen. Alles hängt da ganz stark miteinander zusammen. Ein ermutigendes Signal ist allerdings, dass die Schweden ein Schutzgebiet für den Wal zwischen Gotland und Öland einrichten wollen. Dort vermehrt er sich scheinbar schwerpunktmäßig.

Gibt es aktuelle Zählungen zum Schweinswal?

Wir haben ja die erfreuliche Situation, dass es vom Meeresmuseum Stralsund mittlerweile eine App gibt, über die auch Segler Sichtungen von Walen und Robben samt Fotos ganz einfach melden können. Dadurch und dank Zählungen mit Hilfe der Laute der Wale, die mit Unterwassermikrofonen aufgezeichnet werden, hat das Meeresmuseum einen Wahnsinnsfundus an Daten erhalten. Wir reden hier von über 2.000 Datensätzen, die man anders nur mit einem enormen finanziellen Aufwand hätte erheben können. Daher kann man nur alle Segler ermuntern, ihre Sichtungen zu melden, um die Datenlage immer weiter zu verbessern. Zwar rettet das die Schweinswale nicht, aber man weiß dann wenigstens, wie ihre Lage aussieht. In der zentralen Ostsee gibt es schließlich nur noch etwa 500 Tiere.

Eine der wenigen positiven Meldungen hat mit den Robben zu tun. Davon soll es in der gesamten Ostsee ja fast 24.000 Tiere geben, nachdem sie fast ausgerottet waren.

Ja, das stimmt, die Kegelrobben auch im Bottnischen Meerbusen haben sich sehr gut erholt. Das merkt man mittlerweile selbst an der deutschen Küste, vor allem in Mecklenburg-Vorpommern. Aber: Die Tiere müssen sich natürlich ernähren, sie werden nun also Nahrungskonkurrenten der Schweinswale. Zum Glück greifen Robben jedoch auch auf andere Fischarten zurück, wie zum Beispiel Plattfische. Deren Bestand hält sich noch ganz gut. Kurz, bei den Robben ist ein erfreulicher Zuwachs zu verzeichnen.

Ihrer Aussage nach wären die wichtigsten Wege aus dem Dilemma, dass die Landwirtschaft ihre Nährstoffeinträge ins Wasser reduziert und die Fischerei ihre Fangquoten herunterfährt. Stattdessen entbrennt aktuell eine Riesendiskussion um einen neuen Nationalpark Ostsee entlang der Küste Schleswig-Holsteins. Ist das denn dann nicht reine Augenwischerei?

Theoretisch soll der Nationalpark ja Schutzzonen etablieren, in denen nicht mehr gefischt werden darf. Das heißt, man nimmt von kleinen Bereichen den Fischereidruck komplett weg. Was natürlich auf große Widerstände bei den Fischern stößt. Die sagen, das geht nicht, weil da unsere Fischgründe liegen. Deswegen gibt es eine sehr umfangreiche Diskussion über andere Fischereimethoden. Unter anderem ist ja auch der Beifang ein großes Problem. Es werden enorm viele Fische in den Netzen getötet, die man gar nicht haben will, weil sie viel zu klein sind. Das heißt, nicht immer nur über die Maschenweite der Netze reden, sondern diese auch durch eine Langleinen-Fischerei oder Fischfallen zu ersetzen, die selektiver sind. Ginge der Einsatz von Schleppnetzen auf diese Weise zurück, könnte man dem Fischereidruck viel effektiver begegnen. Eine gewisse Fangquote bliebe ja weiterhin bestehen. Solch ein Lösungsansatz wird von vielen Forschungsinstituten mittlerweile gefordert.

Schonendere Fangmethoden würden den Fischbeständen mehr helfen als neue, kleinräumige Schutzzonen vor der Küste”

Seitens der EU oder der Bundesregierung wäre solch ein Vorhaben doch relativ einfach zu steuern. Woran scheitert es?

Die Widerstände sind sehr groß. Die Grundschleppnetz-Fischerei, die Stellnetzfischerei ist etabliert, die Kutter sind darauf ausgerichtet. Die müssten alle umgerüstet werden. Das ist eine Diskussion, in der einige das Einsehen haben und sagen, um nicht unterzugehen, müssen wir umstellen. Andere hingegen winken ab und halten das alles für übertrieben. Es ist wie beim Klimawandel: Bis man akzeptiert, dass der da ist, kann es dauern. Währenddessen riskiert man, die Kipp-Punkte zu passieren, nach denen es kein Zurück mehr gibt.

Wie können Segler angesichts so großer Probleme einen Beitrag leisten? Viele möchten helfen, haben aber etwa bei der Nationalpark-Diskussion Angst, dass Ankerverbotszonen kommen oder sie sogar ausgesperrt werden. Das kennt man ja so ähnlich aus dem Mittelmeer, wo die Seegraswiesen unter Schutz gestellt werden.

Richtig, das Problem kennen wir aus dem Mittelmeer. Schwoit ein vor Anker liegendes Schiff nur ein wenig stärker, haben Sie schnell einen großen Kreis von 30 Metern, in dem die Ankerkette die Seegraswiesen zerstört. Das will man vermeiden. Das Gras wächst enorm langsam, nur etwa einen Zentimeter pro Jahr. Wir haben hier in der Ostsee zwar nicht dasselbe, aber ein verwandtes Seegras, das als Kohlenstoffspeicher für die Atmosphäre sehr wichtig ist. Die Frage ist, ob in den Gebieten, die jetzt Schutzgebiete werden soll, überhaupt Seegräser vorkommen. In vielen Gebieten, die ich bisher kenne, ist dies nicht der Fall. Von einer Diskussion um Bojenfelder habe ich hier jedenfalls noch nichts gehört. Aber klar, wenn Seegraswiesen vorhanden sind, sollte man sie auch schützen.

Was heißt das bezogen auf die Nationalpark-Pläne?

Der Weg zum Nationalpark muss ein transparenter Prozess werden und keine Entscheidung von Arbeitsgruppen hinter verschlossenen Türen: Es muss offene Diskussionsveranstaltungen geben, sonst wird das nichts. Da können wir von den Holländern oder Schweden viel lernen. Dort klappt das besser, und die Akzeptanz in der Bevölkerung ist hinterher auch höher. Ich habe aber ganz gute Kontakte im Ministerium. Was ich so höre, haben die dort verstanden, dass es keine Entscheidung hinter verschlossenen Türen geben darf, die die Leute dann vor den Kopf stößt. Andererseits ist klar, wir müssen etwas tun für die Ostsee.

Was konkret können Segler denn tun?

Zum Beispiel keine Fische essen, die stark bedroht sind. Den Dorsch, den sollte man erst einmal weglassen, damit allgemein die Nachfrage danach zurückgeht. Ein anderer wichtiger Punkt, wenn auch mehr für Motorbootfahrer interessant: auf die Geschwindigkeitsbegrenzung achten! Motorboote machen ab zehn Knoten Geschwindigkeit unter Wasser einen Wahnsinnslärm. Das wird oft unterschätzt. Der Lärm aber stört nachweislich unter anderem die Schweinswale.

Gilt das nicht noch viel mehr für den Bau von Windkraftanlagen?

Richtig, die dafür erforderlichen Rammarbeiten sind teils sehr laut. Das wurde bereits als Problem erkannt. Es gibt nun Regeln, dass bei den Rammarbeiten ringförmige Dämpfer auf die Ramme gesetzt werden, die die Lärmemission um bis zu 30 Prozent reduzieren. So etwas macht Hoffnung. Meeresbiologen und auch wir werden jetzt häufiger vor solchen großen Bauprojekten zurate gezogen. Die Baufirmen und Ingenieure können ja gar nicht um alle Probleme wissen, die ihre Arbeiten für die Umwelt mit sich bringen. Gemeinsam lassen sich hingegen sogar ganze Bauphasen verschieben, wenn die etwa die Reproduktion einer Spezies zu einem bestimmten Zeitpunkt gefährden.

Es scheint also so zu sein, dass der einzelne Segler relativ wenig tun kann, sondern stattdessen große Entscheidungen getroffen werden müssen, richtig?

Na ja, bleibt natürlich immer noch das leidige Thema Antifouling: Inwieweit beeinflusse ich die Meeresumwelt negativ mit der Unterwasserfarbe an meinem Schiff? Gemäß EU-Gesetzgebung müssen alle Antifouling-Wirkstoffe zugelassen werden. Dieser Prozess läuft nun über 25 Jahre. Wir haben einige zugelassene Wirkstoffe, einige sind noch in der Bewertung, etwa Kupfer. Aber wir haben kein einziges zugelassenes Produkt. Das liegt daran, dass Antifoulings nicht nur am Rumpf wirken, sondern auch in der Umgebung, weil sich manche Produkte im Wasser lösen. Da kommt jetzt die Mikroplastik-Debatte ins Spiel.

Selbstpolierende Antifoulings setzen Mikroplastik frei?

Ja. Früher dachte man, die ganzen Bindemittel darin lösen sich einfach auf und verschwinden, werden abgebaut. Aber das tun sie leider nicht. Sie lagern sich im Sediment ab, und zwar nicht nur das Kupfer. Ich bin mir bewusst, dass die biozidfreien Alternativen bisher nicht so gut wirken wie die biozidhaltigen Antifoulings. Es gibt aber immer mehr biozidfreie Verfahren, die funktionieren, wenn man in der Saison entweder selbst Hand anlegt und einmal die sich gerade entwickelnden Pocken und Muscheln entfernt. Also ins Wasser geht und den Bewuchs mit einem Schwamm abreibt oder eine der neuen Bootswaschanlagen benutzt.

Ich dachte, selbst den Rumpf zu reinigen sei illegal?

Mit einem biozidfreien Antifouling am Rumpf ist das nicht illegal. Natürlich nur, wenn keine alten, giftigen Schichten darunter liegen. Die Beschichtung muss nur intakt bleiben. Aber ich werde mit einer biozidfreien Beschichtung niemals einen komplett bewuchsfreien Rumpf haben. Man muss zwischendurch da mal wie gesagt selbst ran. In Schweden wird das bereits mancherorts praktiziert. Wenn man sich damit arrangiert, dass der Bewuchs in gewisser Weise da ist, aber nur schwach haftet, dann gibt es Alternativen. Es sind ja mittlerweile eine ganze Reihe von Produkten im Sportbootbereich erhältlich, die biozidfrei sind und von den großen Firmen im Handel angeboten werden.

An der Ostseeküste hört man aber immer wieder mal von extremem Bewuchs an den Unterwasserschiffen. Das ist für viele Eigner natürlich eine Horrorvorstellung. Ist das auch eine Folge der Klimaerwärmung oder von schädlichen Umwelteinflüssen?

Alle Bewuchsorganismen, die sich festsetzen, vermehren sich über Larven, die frei schwimmen. Und die sind wiederum den Meeresströmungen unterworfen, sie können nicht gegen Strömungen anschwimmen. Je nach Windlage werden die Larven dann entweder richtig in die Häfen hineingedrückt oder eben heraus. Weht also der Wind zum Schlupf der Larven stark in den Hafen hinein, kommen zu den schon vorhandenen Larven noch viele weitere hinzu. Da können Sie dann anschließend zugucken, wie an Rümpfen und Pfählen die Muscheln und Seepocken wachsen. Insofern sind die vorherrschenden Windrichtungen und Strömungen ganz entscheidend für den unterschiedlichen jährlichen Verlauf des Bewuchses. Infolge der steigenden Wassertemperaturen haben wir jetzt aber auch zunehmend die Situation, dass besonders die Seepocken nicht nur im Frühjahr ab zehn Grad Celsius anfangen, sich zu vermehren. Sondern sie haben oft auch eine zweite Phase der Vermehrung, und zwar im August oder September. Das hat es früher eher selten gegeben.

Also doch der Klimawandel?

Ja! Und früher war es auch der Normalfall, dass viele Pocken im Winter erfroren, also ganz klar von der Kälte, aber genauso durch Eisgang zerstört wurden. Das gibt es mittlerweile kaum noch. Daher überleben sie in viel größeren Mengen als früher und können sich im Frühjahr gleich wieder vermehren.

Das Thema Ostsee und Umwelt scheint ein sehr schwieriges zu sein. Offenbar geht nicht viel voran. Ist das für Sie als Forscher nicht frustrierend? Oder kommt da gerade durch die jüngsten Proteste junger Umweltaktivisten nun doch etwas in Bewegung?

Sie haben Recht, es ist schon sehr frustrierend. Weil die Probleme nicht weniger, sondern mehr werden. Das merken wir unter anderem an dem Bewuchsatlas, den wir fürs Umweltbundesamt erstellen. Da ist zum Beispiel plötzlich der australische Korallenwurm aufgetaucht. Der macht jetzt ganz neue Probleme. Erst gab es ihn nur an der Westküste, jetzt ist er in Rostock an der Warnow aufgetaucht, vermutlich von Berufsschiffen eingeschleppt. Der vermehrt sich rasend schnell und setzt zum Beispiel Kühlschlitze von Motoren zu. Ich habe schon Z-Antriebe gesehen, da war der Propeller nach einer Saison eigentlich eine einzige Korallen-Kugel. Der Wurm liebt Brackwasser und hat sich in der unteren Warnow wunderbar vermehrt. Niemand kann sagen, was für invasive Arten wir noch bekommen werden. Das ist natürlich nicht schön. Es ist halt nicht so, dass wir nach 20 Jahren Forschung eine Lösung haben, und das ist es dann.

Die einzigen Gewinner, die vom vermehrten Algenwachstum in der Ostsee profitieren, sind demnach die Quallen?

Die freuen sich natürlich über die vielen Nährstoffe, das Mehr an Plankton, und sie haben ja immer weniger Konkurrenz durch Jungfische. Solange sich die Fischbestände nicht erholen und der Nährstoffeintrag reduziert wird, fürchte ich, werden die Quallen auch nicht weniger werden.

Sie sind selbst Segler und Bootseigner mit Liegeplatz an der Ostsee. Kann man da eigentlich bei all dem Wissen noch abschalten beim Segeln?

Doch, doch, das macht immer noch wahnsinnig viel Spaß! Ich merke, ich brauche es eigentlich umso mehr, je mehr ich wissenschaftliche Publikationen lese, die neue Probleme aufzeigen. Das Verrückte ist, wenn ich hinaus auf die Ostsee segele, bleiben ganz viele Sorgen und Gedanken im Hafen. Ich glaube, genau das braucht man, damit man wieder Kraft schöpfen kann. Es ist ja keine Flucht, sondern man kehrt immer wieder zurück. Aber man kommt gestärkt zurück. Dieser Effekt ist nicht zu unterschätzen, das merke ich immer mehr.

Dr. Burkard Watermann

Der Meeresbiologe betreibt in Hamburg das private Forschungsinstitut LimnoMar – Labor für limnische, marine Forschung und vergleichende Pathologie. Insbesondere beschäftigt er sich seit inzwischen 30 Jahren mit den Auswirkungen der Freizeit- und Berufsschifffahrt auf Binnen- und Küstengewässer.

Weitere Infos unter limnomar.de