Langfahrt: Windsteueranlage oder Autopilot – Vorteile, Nachteile und Erfahrungen

Johannes Erdmann

· 24.11.2023

Früher war klar: Will man ein Schiff für Langfahrt oder gar eine Weltumsegelung ausrüsten, muss als Erstes eine Windsteueranlage ans Heck. Ähnlich wie die klassischen Tausendfüßler an den Wanten war sie für viele das Erkennungssignal dafür, dass ein Boot nicht nur für die Kieler Bucht gedacht ist, sondern für große Reisen parat liegt.

Eine Windfahnensteuerung als Erkennungsmerkmal für richtige Langfahrtyachten hatte seine Gründe, denn Autopiloten galten damals für Langstrecken als nicht zuverlässig genug. Bei einfachen Pinnen- oder Radpiloten waren die Antriebe ständig der Witterung ausgesetzt, und Salzwasser fand schnell seinen Weg ins Innere, wo nässeempfindliche Modellbaumotoren mit kurzlebigen Plastikzahnrädern ihren Dienst verrichteten. Unter Deck montierte Systeme saßen zwar geschützt, waren früher jedoch von der Konstruktion her bessere Scheibenwischermotoren, die per Fahrradkette auf einen Zahnkranz auf dem Ruderschaft gelenkt waren. Auch von der Elektronik her einfach, aber stromfressend. Dem Autopiloten wurde ein Kompasskurs vorgegeben, dem er folgte. Der Kursrechner merkte erst, dass das Boot aus dem Kurs läuft, wenn es bereits passiert war. Dann begann der laute Elektromotor das Ruder zu legen, bis das Schiff wieder auf den alten Kurs ging. Häufig übersteuerte er dabei. Autopiloten waren keine Freude der Segler.

Windsteueranlagen haben ihren Ursprung bei Modellbooten

Die Windfahne stellte jeher einen extremen Kontrast zum Autopiloten dar. Bei Kursabweichung wippt sie leicht mit der Fahne und legt dabei geräuschlos das Ruder, bringt das Schiff wie von Geisterhand gesteuert zurück auf Kurs. Stundenlang kann man ihr dabei zuschauen. Sie besitzt eine beruhigende Wirkung.

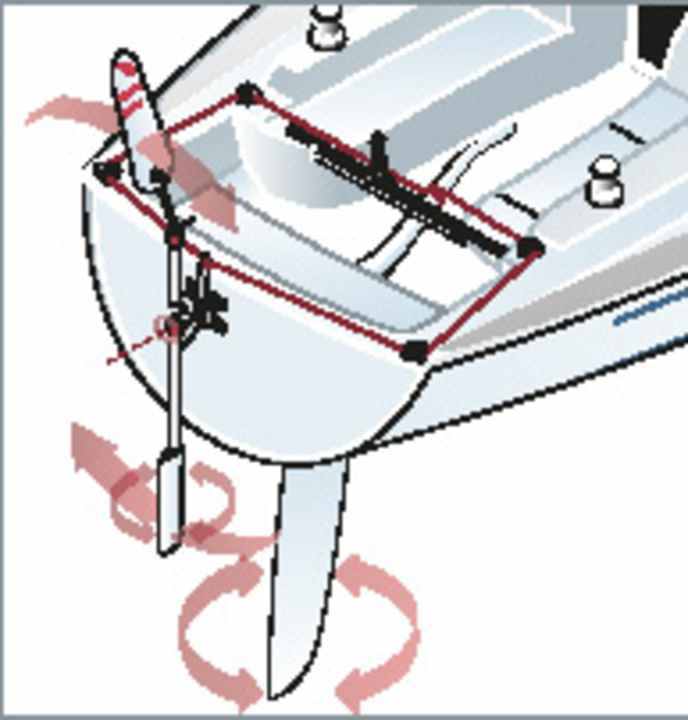

Das System wurde vor fast 150 Jahren für Modellsegelboote entwickelt, als es noch keine Fernsteuerungen gab. Auf das Heck des Modellboots wurde eine kleine Windfahne montiert, über zwei Zahnräder mit dem Ruderschaft verbunden. Wird die Fahne auf Halbwind-Kurs eingestellt und fällt das Modellboot dann auf Raumwind-Kurs ab, legt die Windfahne über die Zahnräder das Ruder, damit das Boot auf den alten Kurs geht. Auf diese Weise fährt ein Schiff unter Windfahne immer einen leichten Schlingerkurs, kommt aber ans Ziel. Später wurde das System auf Yachten montiert, seit den sechziger Jahren auch in Serie gebaut und durch ein Pendelruder modifiziert, das noch mehr Steuerkraft aufbaut als die Fahne allein.

Die Windsteueranlage hält das Boot im exakt gleichen Winkel zum Wind

Natürlich besaß auch die Windfahnensteuerung in der Funktion schon immer einige Nachteile. Etwa die (im Vergleich zum Autopiloten) umständliche Inbetriebnahme und die Tatsache, dass, wenn sich die Windrichtung ändert, das Boot weiter auf demselben Winkel zum Wind segelt, dann aber nicht mehr zum richtigen Ziel. In Revieren mit stetig wechselnden Windrichtungen ein Manko. Auf Langstrecken im stetigen Passatwind aber kein Problem. Dort erreichen die Yachten genau ihr Ziel, wie der Fall des Einhandseglers Derk Wolmuth beweist: Er musste sich auf dem Pazifik wegen einer Erkrankung von seiner Vindö 40 abbergen lassen, justierte zuvor jedoch die Monitor-Windsteueranlage seiner Yacht. Vier Tage später erreichte das Boot völlig autonom Hawaii.

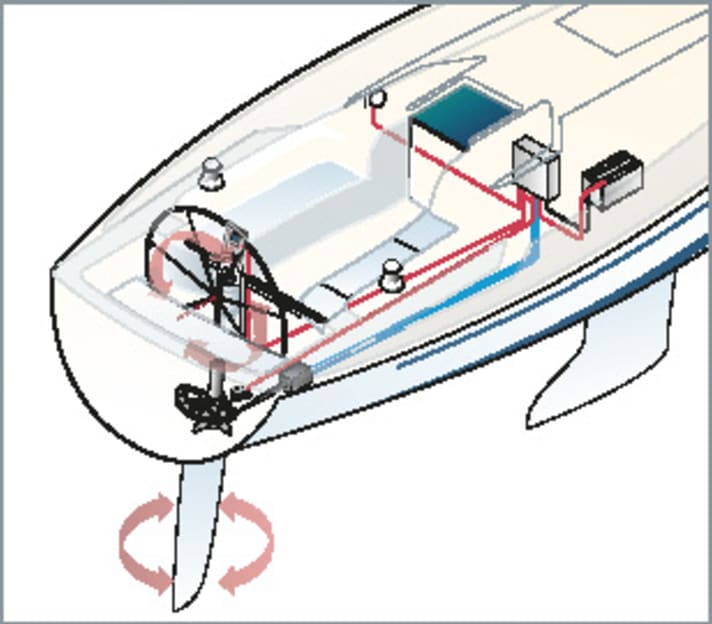

Mittlerweile jedoch hat sich die Technik grundlegend weiterentwickelt. Autopiloten benötigen längst nicht mehr so viel Strom wie früher, und die Antriebe bereiten kaum noch Probleme. Die Bedienung ist kinderleicht: Per Knopfdruck hält das Boot Kurs. Dank Gyro-Sensoren braucht es auch nicht mehr aus dem Kurs zu laufen, bis der Autopilot reagiert. Die modernen Systeme merken es schon, wenn das Schiff durch eine Welle die Tendenz bekommt, aus dem Kurs zu laufen – und arbeiten entgegen, bevor es passiert. Auch können Autopiloten nach Windrichtung steuern, nicht nur nach Kompass. Dank neuer Solarpaneele, mobiler Brennstoffzellen oder Hydrogeneratoren gehören selbst Energieprobleme der Vergangenheit an. So segeln heutzutage Yachten völlig ohne Windsteueranlage lange Seestrecken und um die Welt.

Darf man ohne Windsteueranlage auf Langfahrt gehen?

Im Februar veröffentlichte YACHT einen Beitrag mit der Frage, ob Windsteueranlagen noch zwangsläufig ans Heck einer Blauwasseryacht gehören, was einen Sturm an Kommentaren erzeugte. Die Fans und Verfechter der Windsteueranlagen sträubten sich gegen den Gedanken, dass jemand ohne Windfahne auf Langfahrt gehen könnte, sprachen von Fahrlässigkeit.

Eine Umfrage bei Instagram ergab, dass heute noch zwei Drittel der dort befragten Segler der Meinung sind, man dürfe keine Langfahrt ohne Windfahne antreten. Lediglich ein Drittel ist der Meinung, dass Autopiloten ausgereift genug sind.

Das sagen Langfahrt-Experten

Philipp Hympendahl kreuzt mit seiner „African Queen“ jede Saison lange Strecken durch die Nordsee und zurzeit auf dem Atlantik. Sein Windpilot Pacific ist für den Einhandsegler der beste Steuermann: „Ich bin immer wieder begeistert von der geräuschlosen und harmonischen Mechanik, mit der dieses tolle Gerät mein Boot steuert, selbst bei viel Wind. Für Fahrtensegler und solche, die auf Sicherheit und Zuverlässigkeit Wert legen, ist eine Windfahne zumindest als Backup unverzichtbar“, sagt er.

Andreas Haensch, 78, und Andrea Fuchs, 71, sind seit 2006 mit ihrer Hallberg-Rassy 42E „Akka“ auf Langfahrt. Obwohl die Crew einen Raymarine-Autopiloten besitzt, zählt sie zu echten Fans des Windpilot Pacific Plus, einer Windsteueranlage mit Hilfs- und Pendelruder: „Aus zwei Gründen: Sie steuert uns ohne Energieverbrauch und kann gegebenenfalls sogar als Notruder genutzt werden“, sagt Fuchs. Zum Zeitpunkt ihrer Reisevorbereitungen vor fast 20 Jahren waren Lithium-Batterien noch nicht in Sicht, deshalb stand für sie außer Frage, sich nur auf den elektrischen Autopiloten zu verlassen. „Ich glaube allerdings, dass das heute nicht anders wäre. Wir sind einfach eher traditionell gesinnt. Möglicherweise wäre für uns heute sogar die Bootswahl von der Möglichkeit abhängig, eine Windsteueranlage montieren zu können“, ergänzt Fuchs. Unter Windpilot ist das Hauptruder ihrer „Akka“ festgestellt, die Windsteueranlage arbeitet als eigenständiges System. „Wir fanden es sehr angenehm, auf langen Strecken das Hauptruder zu schonen“, sagt sie. Bei flauen Winden, wenn der Steuerimpuls an der Windfahne nicht ausreicht, nutzte das Paar einen in die Windfahne montierten Pinnenpiloten.

Windsteueranlage oder nicht – das ist eine Glaubensfrage. Bei meinem Boot wäre nur eine außermittige Montage möglich gewesen. Also habe ich mich an den Skippern in der Vendée Globe orientiert – und die fahren alle mit elektrischen Autopiloten” (Martin Daldrup, “Jambo”)

Auch Dieter Blass, 75, aus Lübeck wählte bei der Ausrüstung seiner Amel Sharki für eine Weltumsegelung eine Windsteueranlage. „Die Amel besaß zwar von Werft aus bereits einen starken Einbaupiloten Typ Fischerboot, aber der war mir zu ungenau“, sagt Blass. Aufgrund des Mittelcockpits war es bei der Amel umständlich, Steuerleinen vom Heck zum Rad zu ziehen, und Blass entschied sich ebenfalls für einen Windpiloten Pacific Plus. „Die Entscheidung und die Ausgabe von 6.000 Euro habe ich nie bereut“, sagt er. Nur einmal habe das mechanische System versagt, als er auf dem Weg in die Karibik wegen Starkwind beidrehte. „Als wir wieder Segel setzen wollten, gab es kein Pendelruder mehr. Die Scherkräfte beim Herumwerfen des Hecks müssen das Aluruder abgebrochen haben.“ Blass hatte zum Glück Ersatz dabei. Danach gab es keine Probleme mehr. „Bei Autopiloten sieht das häufig anders aus. Wir haben in Panama ein Paar aus München getroffen, das auf der Weiterfahrt pro Tag einen Autopiloten verbraucht hat und schließlich nach drei Tagen umdrehen musste.“

Nicht auf allen Schiffen findet eine Windsteueranlage Platz

Bei manchen Schiffstypen ist es allerdings schlecht möglich, eine Windsteueranlage zu montieren. Etwa wenn eine mittige Montage die Badeplattform blockieren würde oder das Heck des Schiffes die Kräfte einer Windsteueranlage nicht ohne größere Verstärkungsmaßnahmen aufnehmen kann. Natürliche Limits besitzen die Windsteueranlagen bei besonders großen Booten oder Katamaranen.

„Beides falsch, denn die Hydrovane wird sogar relativ oft auf großen bis sehr großen Schiffen und Kats verbaut, gerade weil sie auch Notruder ist“, sagt Thomas Logisch, der die Hydrovane-Windsteueranlage seit 2010 in Deutschland vertreibt. Die Anlage ist ein klassisches Hilfsrudersystem, das ohne Pendelruder die Kraft durch die Windfahne aufbaut und das Boot mit einem eigenen Ruder steuert. Anders als Pendel- und Doppelruderanlagen kann die Hydrovane deshalb außermittig montiert werden, wenn am Heck eine Badeplattform frei bleiben soll. Doch der Physik sind bei solch einer Lösung freilich Grenzen gesetzt, denn wenn das System an einem modernen breiten Heck weit außen montiert wird, dann muss das Schiff überaus aufrecht und im Zweifel sogar gerefft gesegelt werden, damit das Windsteueranlagen-Ruder nicht austaucht.

Unter solchen Bedingungen steuert die Anlage zwar im Notfall ein Boot ans Ziel – eine vollwertige Lösung ist es jedoch nicht. Ansonsten könnten Yachtkonstrukteure auch die Hauptruder einfach dort hinschrauben, wo Platz ist. Ein Katamaran segelt nach einem Ruderverlust notfalls mit nur einem Ruder zum nächsten Hafen, aber nicht mit derselben Performance.

Die Windsteueranlage als Backup für den Autopiloten

Die Zahl an Langfahrtseglern ist groß, die sich eine Windsteueranlage lediglich ans Heck schrauben, um eine Art Versicherung an Bord zu haben, sie jedoch selten benutzen. „Ich hatte die Windfahnensteuerung auch nur dabei, weil man immer in alten Berichten gelesen hat, wie wichtig die sind“, erzählt Turan Jenai. Im Winter 2017 war er mit seiner Oceanis 373 von Italien aus in die Karibik gesegelt. „Ich habe aber meist nur den Autopiloten genutzt“, sagt er, „am Ende war der Windpilot für mich nur ein Backup.“ Klaus Rathjen aus Hannover ist gerade auf der Suche nach einem neuen Boot und hat eine RM 1070 ins Auge gefasst. „Mein Bauch sagt mir, dass eine Windsteueranlage eine gute Sache wäre“, erklärt er, doch auf der Düsseldorfer Messe habe er die Problematik bei den Werften RM und Pogo angesprochen. „Wir bekamen in beiden Fällen die Auskunft, dass eine Windsteuerung hier nicht mehr funktionieren würde.“

Die neuen Langfahrtsegler setzen auf Autopilot

Die neue Generation der Langfahrtsegler setzt auf moderne Autopiloten. „Bei meiner Bavaria 34 Holiday konnte eine Windfahnensteuerung wegen der Badeplattform nur außermittig angebaut werden“, sagt Martin Daldrup, 59. „Wie die Kräfte dann am Heckspiegel hätten aufgenommen werden können ... das war mir zu kompliziert. Deshalb habe ich mich für einen elektrischen Autopiloten entschieden und dabei auch an den großen Regatta-Seglern orientiert. Bei der Vendée Globe fahren sie auch elektrisch, und der benötigte Strom wird über einen Schleppgenerator gewonnen, den hatte ich auch.“

Tim Hund, 25, von den „Segeljungs“ entschied sich ebenfalls für einen elektrischen Steuermann: „Ich finde die Windsteueranlagen teuer und aufwändig zu installieren. Dazu nehmen sie das ganze Heck ein.“ Doch er sieht auch Vorteile: „Cool ist natürlich, dass sie keinen Strom verbrauchen.“

Für Frank Winkelmeier mit einer First 35 ist der Fall noch klarer: „Meine Meinung über mechanische Selbststeueranlagen ist genauso wie die über analoge Fotografie: War früher toll, braucht heute aber kein Mensch mehr. Die Stromversorgung ist schließlich über Hydrogenerator und Solar kein Problem mehr“, sagt er.

Mechanisch oder elektrisch ist auch eine Philosophiefrage

Ob mechanisch oder elektrisch steuern zu lassen – „das ist eine Philosophiefrage“, ordnet Daldrup ein, „man darf auch nicht vergessen, dass diejenigen, die sich häufig zu Wort melden, keinen repräsentativen Querschnitt der Segler darstellen.“

Es gibt wenige Segler, die mit beiden Systemen derart viel Erfahrungen gemacht haben wie Uwe Röttgering. Der 55-Jährige ist erst mit seiner Aluyacht „Fanfan“ und einer Aries-Windsteueranlage über 50.000 Seemeilen um die Welt gesegelt und hat dann auf einen Raymarine-Autopiloten mit Linearantrieb umgerüstet. „Mein persönlicher Augenöffner war das Twostar 2017, an dem ich mit einer Class 40 teilgenommen habe“, sagt er. „Bei dieser Transatlantikregatta kam das Feld in einen Sturm mit bis zu 50 Knoten. Nur unter Vorsegel haben wir die Yacht vor Wind und See ablaufen lassen.“

Mein Augenöffner war ein Sturm auf dem Atlantik. Wir haben die Class 40 unter Vorsegel und Autopilot ablaufen lassen. Sie surfte mit bis zu 20 Knoten. Völlig ohne Tendenzen querzuschlagen” (Uwe Röttgering, “Rote 66”)

Den Autopiloten programmierte er dabei auf das Halten eines Kompasskurses, um Kursänderungen durch einen sich ändernden Windeinfallswinkel beim Hinabsurfen der Wellen zu verhindern. Die Intensität der Ruderausschläge stellte Röttgering manuell auf den Maximalwert. „Mit diesem Setup ist die Yacht vielfach mit über 20 Knoten die Wellen hinabgesurft, ohne nur die geringste Tendenz zu zeigen, auszubrechen oder gar querzuschlagen. Dies wäre mit einer Windsteueranlage – auch auf einer Fahrtenyacht – sicherlich nicht möglich gewesen.“

Dennoch sieht Röttgering die Zeit der Windsteueranlagen noch nicht als vorüber: „Für Langfahrt würde ich eine Fahrtenyacht bei knappem Budget mit einer Pendelruderanlage ausrüsten, die auf das Hauptruder wirkt“, rät er, „gegebenenfalls zusätzlich einen Pinnenpiloten oder einen Radpiloten für Schwachwind oder Motorfahrt.“ Wenn die Bordkasse besser gefüllt ist, dann würde er sich jedoch immer für einen elektrischen Autopiloten mit Hydraulik-Linearantrieb und Gyro-Sensor entscheiden. „Dazu das baugleiche System als Backup, das möglichst in keiner Netzwerk-Verbindung zum anderen System steht.“

Pro & contra Windsteueranlage

Vorteile

- Wenig störanfällig

- Kein Stromverbrauch

- Arbeitet fast lautlos

- Einfache Installation, wenn eine Pinnensteuerung vorhanden ist

Nachteile

- Steuert nur nach scheinbarem Wind

- Ist für schnelle, steuersensible Yachten wie beispielsweise moderne Cruiser/ Racer nicht geeignet

- Pendel-/Doppelruder erzeugt zusätzlichen Wasserwiderstand

- Steuergenauigkeit bei Schwachwind oft gering. Segeln unter Spinnaker oder Gennaker häufig problematisch

- Kursgenaues Steuern erfordert guten Segeltrimm. Oft muss das Großsegel früher gerefft werden, um den richtigen Trimm herzustellen, daraus resultiert dann Geschwindigkeitsverlust

- Bei böigem Wind treten größere Kursabweichungen (+/- 20 Grad) auf

- Die Inbetriebnahme ist umständlich und bracht etwas Zeit (Steuerleinen einhängen und spannen, Trimmen der Yacht usw.)

- Blockiert häufig Badeplattform. Davits lassen sich nicht benutzen

- Die Anlage ist am Heck exponiert, dadurch besteht in engen Häfen beim Manövrieren Beschädigungsgefahr für einige Komponenten

- Gefahr der Beschädigung des Pendelruders durch Treibgut

Pro & contra Autopilot

Vorteile

- Kann nach wahrem, scheinbarem Wind und Kompasskurs steuern

- Bei Gyro-Systemen extreme Steuergenauigkeit auf allen Kursen

- Folgt auf Knopfdruck genau dem eingestellten Kurs

- Hydraulikpiloten haben eine extrem kurze Ruderlegezeit

- Über Funk-Fernbedienung von überall zu bedienen

- Unkomplizierte Inbetriebnahme (wichtig beim Segeln kurzer Strecken)

Nachteile

- Technisch anfälliger als eine Windsteueranlage, Ersatzteile müssen gegebenenfalls aufwändig an entlegene Orte gebracht werden

- Hoher Stromverbrauch, der ein Aufrüsten der Stromversorgung erforderlich macht (Solar, Brennstoffzelle, zweite Lichtmaschine)

- Höhere Kosten und eine zum Teil aufwändige Installation

- Zur Sicherheit sollte ein gleichwertiges elektrisches Backup-System für Langfahrt installiert werden, was doppelte Kosten verursacht

- Zum Teil recht laut, je nach Installation

- Pinnenpiloten sind auf Yachten ab etwa acht Tonnen auf Langfahrt Verschleißteile, nicht zuletzt, weil die Getriebe oft aus Plastik bestehen. Zudem haben sie eine lange Ruderlegezeit

Zeitliche Entwicklung der Windsteueranlage