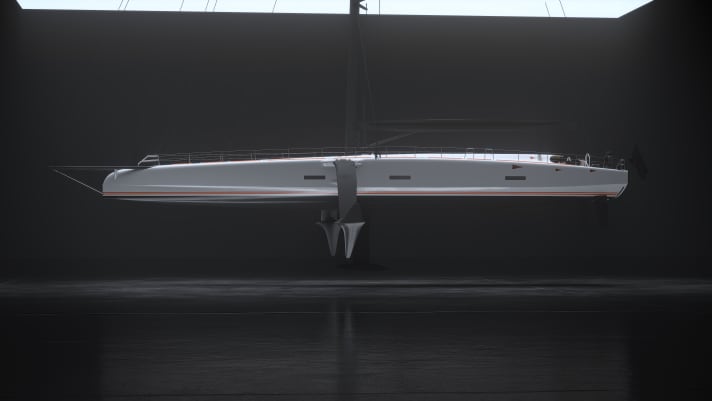

Baltic 111 „Raven“: Luxus-Cruiser erstmals mit Foils zu Wasser gelassen

Nachdem die foilende Superyacht Baltic 111 “Raven” (engl. für Rabe) im Juli erstmals gewassert wurde, wird nun der nächste Schritt des einzigartigen Vorhabens eingeleitet. Die ersten Tests seien erfolgreich verlaufen, sodass jetzt die Foils montiert werden konnten. Eine fünfköpfige Stammbesatzung, darunter Skipper Damien Durchon, soll den Semi-Foiler gemeinsam mit einem erweiterten Segler-Pool und dem Technik-Team an Land weiterentwickeln.

Wie kühn das Unterfangen ist, auf einem 34 Meter langen Monohull-Cruiser auf Foils über die Weltmeere zu segeln, sollte jedem klar sein, der die Rodeo-Einlagen und brutalen Touchdowns beim Ocean Race oder der Vendée Globe mitbekommen hat. Wobei Imocas im Halbbogen geformte Foils nutzen, „Raven“ dagegen Tragflächen in T-Form, wie sie die aktuellen America’s-Cup-Boliden und neuerdings auch „Flying Nikka“ absenken. Der einzigartige Einrumpf-Foiler reduziert Komplexität, indem er auf Trimmklappen an den Foils verzichtet, wohl aber auf Flight Control setzt, wie die komplexe Software zur automatischen Steuerung der Foils bei den AC75 genannt wird. Dennoch sind Abflüge möglich und Helme auf „FlyingNikka“ Standard.

Abheben, aber keine Höhenflüge

Auf „Raven“ sollen Gäste auch im Flugbetrieb im ovalen Mittelcockpit entspannt Platz nehmen können. Dafür fährt auch bei Baltics domestiziertem Foiler nur der leeseitige Arm durch das Wasser, allerdings wollen Botin Partners die Fläche und das Profil der Flügel so ausgelegt haben, dass der Rabe nicht vollständig abhebt und im Tiefflug verweilt. In jedem Fall wird der Wasserwiderstand erheblich verringert. Dass es nicht allzu hoch in die Luft gehen soll, zeigt der Verzicht auf einen sogenannten Elevator. Das ist ein T-Foil am Ende eines einzelnen extralangen Spatenruders, das die Flughöhe kontrolliert. „Raven“ setzt auf Doppelruder und Trimmklappen im Heck. Für ein Gelingen des Vorhabens „Cruiser trifft Foil-Maschine“ spricht auch die Erfahrung, die Baltic bereits mit dem auftriebsunterstützenden DSS-Foil von „Canova“ gemacht hat.

Eine Neuerung gegenüber den bestehenden Konzepten sind „Ravens“ außenbords arbeitende Hydraulikzylinder, mit denen die T-Foils sich auf und ab bewegen. Wasserballast im Achterschiff erhöht das aufrichtende Moment. Für die grundlegende Stabilität sorgt – anders als bei den AC75 – ein 4,80 Meter tief gehender Festkiel mit 9,3 Tonnen schwerer Bombe. Insofern ähnelt „Raven“ eher „FlyingNikka“, mit der ihr Eigner Roberto Lacorte Offshore-Rekorde brechen möchte.

Warum also diese Pionierarbeit für einen Cruiser, der auf Daysailing und schnelle Langstreckentörns abzielt? Die Antwort liefert Projektmanager Garth Brewer von A2B Marine Projects: „Wenn ich ,Raven‘ in eine Kategorie einordnen müsste, würde ich sie als das Äquivalent zu einem High-End-Supercar bezeichnen. Das Boot dient in erster Linie dem reinen Vergnügen, und der Eigner liebt die Herausforderung, etwas zu tun, was noch nie zuvor gemacht wurde.“ Brewer, der vor 21 Jahren den wegweisenden Bau von „Visione“ bei Baltic beaufsichtigte und sie immer noch auf dem neuesten Stand hält, betont, dass dem Auftraggeber ein bedächtiges Vorgehen bei der anstehenden Erprobung am Herzen liegt.

Der Rattan-Innenausbau von “Raven” ist raffiniert

Entsprechend der Nutzungsvorgabe bietet „Raven“ im vorderen Teil zwei Gästekabinen und umfangreiche Crew-Unterkünfte. Dazu kommen zwei Salons und eine voll ausgestattete Galley, und doch beträgt die Verdrängung nur 55 Tonnen. Zum Vergleich: Die wenige Wochen zuvor gewasserte und nahezu gleich lange Baltic „Zemi“ hing mit 95 Tonnen am Kran. Baltics Yachtbauer verstehen sich auf rigorose Gewichtseinsparungen und gehobenen Carbon-Sandwich-Ausbau. In „Ravens“ Dusche macht ein Detail unmittelbar deutlich, worum es geht: Da gibt es einen Sitz für Duschbäder während ruppiger Flugeinlagen. Dabei scheint es, als würde man auf Bambus thronen. In Wahrheit ahmen Kohlefasern die Naturform nach (mit den typischen Ringen), den Rest besorgt eine bemerkenswert realistische Lackierung.

Innen verband das Technische mit dem Wohnlichen der finnische Designer Jarkko Jämsén, der das „Raven“-Konzept mit dem Eigner und mit Botin das Außenstyling entwickelte. Das Interieur ist für eine Hochleistungs-Superyacht dieses Typs ungewöhnlich umfangreich und setzt an vielen Stellen doch das blanke Carbongewebe in Szene oder verwendet Rattan-Paneele (in Carbonrahmen) als Deckenabhängung. Alle Grundgerüste der Möbel sind aus hohlen CFK-Rohren gefertigt. Den vorderen und den hinteren Salon beleuchtet die untere „Vogelnest“-Struktur des Mittelcockpits, eine Art umgekehrten Panorama-Kuppel. Deren diagonal verlaufenden Carbon-Pfosten ähneln den Verästelungen eines Nests und wurden folgerichtig von einem lokalen Handwerker in einem Holzfarbton handbemalt. Gewicht spart hier die weitestgehende Verwendung von Schaumstoffleisten anstelle von Dichtungsmasse zwischen den einzelnen Scheiben. Die Verglasung besteht aus Plexiglas, das gegenüber Glaslaminat 250 Kilogramm einspart. Plexiglas wird auch in zahlreichen Decksprismen verwendet.

Die spinnen, die gewichtssensiblen Finnen

Die neuartigen Formen wurden mit Hilfe eines Mock-Ups visualisiert. Im 1:1-Maßstab sind sie keine Seltenheit bei Segelprojekten dieser Größenordnung. Meist werden aber nur Cockpit oder Aufbau originalgetreu nachgebildet. „Raven“ formte Baltic in ihrer Gänze aus Holz vor. Aus dem gleichen Material bestand auch das Urmodell für die Positivformen von Deck und Rumpf, ebenfalls aus Carbon. Dadurch sollten Wärmeunterschiede und Verformungen vermieden sowie der Spachtelaufwand auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Wobei für den Rumpf Carbon-Prepregs um einem Kevlar-Wabenkern gelegt und unter Vakuum bei 85 Grad Celsius ausgehärtet wurden.

Einen Freifahrtschein erteilte der Eigner in Bezug auf die Lautstärke unter Deck, indem er weitestgehend auf Schallisolierung verzichten ließ. Immerhin erhielten einige Schotten (alle basieren auf Nomex-Kernen) ein leichtes akustisches Schaumstoffmaterial, das den Lärm ein wenig dämpft. Für die Verklebung wurden die Klebstoffe in Baltic-Manier ausgewählt und auf ihr Gewicht hin verglichen. Das Ergebnis ist eine Einsparung von sechs Kilogramm. Zudem reduzierte man jede Halterung für Carbonrohre um 100 Gramm, speckte die Kabeltrassen aus Carbon ab und ersetzte die Hydraulikleitungen aus Stahl durch leichtere Schläuche. Das resultierte in einer Einsparung von 160 Kilogramm. Das Gewicht der Duschtür drückten die Leichtbau-verrückten Finnen von 13,5 kg pro m² auf nur 2,3 kg pro m². Jarkko Jämsén betonte, wie wichtig es war, Baltic Yachts mit dem Bau zu betrauen: „Wir glauben, dass Baltic den Mut, die Erfahrung und die Erfolgsbilanz hat, um diese Herausforderung anzunehmen. Die Gewichtsberechnung und die bekannte Fähigkeit, Gewichtsvorgaben zu erreichen, waren entscheidend.“

Für Antrieb und Stromerzeugung entschied sich das Projektteam für ein dieselelektrisches Hybridsystem, um Emissionen zu senken und das Gewicht effizient zu verteilen. Eine Lösung, die Baltic Yachts bereits seit einigen Jahren perfektioniert hat. Ein 130-kW-Elektroantriebsmotor der Schweizer Phi-Power AG befindet sich achtern mittschiffs und im Heck zwei gewichtsoptimierte 80-kW-Generatoren von Yanmar. Letztere speisen zwei Batteriebänke, die die Hauptmaschine, Hydraulikpumpen und das Bordnetz versorgen. Der Antriebsstrang wird durch einen einziehbaren Propeller mit Carbonblättern und einer Titannabe vervollständigt.

Baltic 111 “Raven”: Segeleigenschaften eines Mehrrumpfers

Rigg und Segelplan fallen für einen Hochleistungs-Maxi recht konventionell aus, mit Mast und Baum von Southern Spars und North Sails’ 3Di-Laminat mit strukturierten Vorlieken. Auch der acht Meter (!) lange Bugspriet – oder besser: das Schnabelgerüst – ist maximal funktional und macht keinen Hehl aus der radikalen Leichtbau-Ausrichtung. Daran kann eine Vielzahl von Code- und asymmetrischen Segeln gesetzt werden. Besonderes Augenmerk legten die Konstrukteure von Botin und Baltic auf die Schotführung des Großsegels, dessen Unterliek fast die halbe Yachtlänge überspannt.

Da „Raven“ so viel scheinbaren Wind entwickelt, wird das Großsegel wie bei einem Mehrrumpfer fast ständig dichtgeholt sein, während über den Traveller getrimmt wird. Baltic sagt voraus, dass sich das Segeln aufgrund der Breite von mehr als 7,40 Meter und der ausgeprägten Aufkimmung generell eher wie auf einem Multihull anfühlen wird.

Nach der Übergabe an den Eigner soll der mit Bugspriet über 40 Meter lange Ausnahmebau an einen speziellen Ort gebracht werden, um bei richtigen Bedingungen das Potenzial voll auszuschöpfen. Die sportliche Referenzyacht „FlyingNikka“ löst sich bei Idealbedingungen bereits ab neun Knoten Wind von der Wasseroberfläche.

Technische Daten Baltic 111 „Raven“

- Länge (ohne Bugspriet): 34,00 m

- Länge Wasserlinie: 33,10 m

- Breite: 7,40 m

- Tiefgang: 4,80 m

- Verdrängung: 55 t

- Ballast: 9.300 kg

- Konzept: Jarkko Jämsén

- Konstruktion: Botin Partners

- Exterieur- und Interieurdesign: Jarkko Jämsén

- Strukturberechnungen: PURE Design and Engineering

- Projektmanager des Eigners: Garth Brewer, A2B Marine Projects

- Manager Raven Sailing Team: Klabbe Nylöf

- Baltic Yachts Projektmanagement: Sam Evans, Mattias Svenlin