In diesem Artikel:

Die spektakulären Aufnahmen gingen um die Welt: eine hölzerne Schonerbark auf dem Grund des Südpolarmeers. An den gebogenen Eichenplanken am Heck der Name: „Endurance“. Das Schiff des Polarforschers Ernest Shackleton ist gefunden! Nach 107 Jahren in 3008 Meter Tiefe.

Als die Dreimastbark am 17. Dezember 1912 in Norwegen vom Stapel läuft, ahnt niemand, was sie und ihre Besatzung erwartet. Sie ist gebaut für die harten Bedingungen im Polarmeer: Den fast 80 Zentimeter dicken Rumpf aus massiver Eiche halten 28 Zentimeter dicke Spanten. Die Dampfmaschine in ihrem Inneren soll sie kraftvoll durch das Packeis schieben. „Polaris“ ist ihr Name. Wohlhabende Menschen sollen mit ihr kommod ins Abenteuer reisen, auf Jagd und Sightseeing in der Arktis. Doch als die „Polaris“ schwimmt, ist einer der Eigner finanziell am Ende.

Die Chronik des Abenteuers

- 17. Dezember 1912: Die Schonerbark „Polaris“, später in „Endurance“ umgetauft, läuft im norwegischen Sandefjord vom Stapel

- 8. August 1914: Die „Endurance“ legt in Plymouth ab und reist über Argentinien und Südgeorgien in die Antarktis. Ihr Ziel: die Vahsel-Bucht

- 18. Januar 1915: Im Weddellmeer steckt die „Endurance“ im Eis fest. Sie driftet in neun Monaten 570 Meilen nach Nordwesten

- 27. Oktober 1915: Das schmelzende Eis zerdrückt das Schiff, es schlägt leck. Die Crew geht von Bord und zeltet in ihrer Nähe

- 21. November 1915: Die „Endurance“ verschwindet unter dem Eis und sinkt. Kapitän Frank Worsley notiert ihre letzte Position

- 23. Dezember 1915: Zu Fuß macht sich die Besatzung auf den beschwerlichen Weg nach Norden, die Beiboote im Schlepp

- 29. Dezember 1915: Das Eis wird unüberwindbar. In Zelten harrt die Mannschaft drei Monate auf einer driftenden Eisscholle aus

- 9. April 1916: Die Eisscholle bricht. In offenen Booten rudern und segeln die Männer in sieben Tagen nach Elephant Island

- 24. April 1916: Shackleton und fünf seiner Männer legen mit dem Beiboot „James Caird“ ab, um in Südgeorgien Hilfe zu holen

- 10. Mai 1916: Die „James Caird“ erreicht Südgeorgien. Shackleton wandert über die Insel zur Walfangstation Husvik

- 30. August 1916: Shackleton gelingt nach drei gescheiterten Versuchen die Rettung der 22 Männer auf Elephant Island. Alle leben

- 8. März 2022: Das Forscherteam der Expedition „Endurance22“ findet das Wrack in 3008 Meter Tiefe im Weddellmeer

Am Anfang einer Expedition steht zur gleichen Zeit in England Ernest Shackleton. Zweimal schon war er dem Südpol nahe, erreicht hat er ihn nie. Mittlerweile ist ihm Roald Amundsen mit seiner „Fram“ zuvorgekommen. Shackleton muss die Messlatte höher hängen: Er will nun als erster Mensch die Antarktis zu Fuß durchqueren. Seit seinem Dienst in der Handelsmarine zieht es ihn in ferne Länder. Geld hat er zunächst nicht, seine letzte Expedition endete mit einem Haufen Schulden. Die Royal Geographic Society stattet ihn mit einem eher symbolischen Betrag aus. Shackleton aber gelingt es, innerhalb eines Jahres von privaten Spendern stattliche Beträge für die Expedition zu sammeln.

Projekt “Endurance” wird aufgestellt

Die „Polaris“ steht der „Fram“ in nichts nach. Er erwirbt sie weit unter Wert und tauft sie um auf den Namen „Endurance“. „By endurance we conquer“, „Mit Ausdauer siegen wir“, ist das Motto seiner irischen Familie. Es soll während der Reise über alle Maßen strapaziert werden. Eins der Beiboote bekommt den Namen seines größten Spenders: James Caird.

Er inseriert für seine Crewsuche: „Männer gesucht für gefährliche Reise. Wenig Lohn, bitterkalt, lange, kalte Monate völliger Dunkelheit, dauernde Gefahr, sichere Rückkehr zweifelhaft. Ehre und Anerkennung im Fall von Erfolg.“ Von den gut 5.000 Bewerbern fahren am Ende 27 Wissenschaftler und Seeleute auf der „Endurance“ mit, unter ihnen der exzellente Navigator Frank Worsley als Kapitän.

An Bord der „Endurance“ sind die Besatzung und mehr als 60 Hunde, als sie am 8. August 1914 in Plymouth in See sticht. Die Reise geht zunächst nach Argentinien. Dort schleicht mit dem 18-jährigen Perce Blackborow ein blinder Passagier an Bord. Shackleton tobt, als er ihn später auf hoher See entdeckt. Doch unter der Bedingung, dass er, sollte man auf Kannibalismus angewiesen sein, sich als Erster opfert, stellt er ihn als Steward ein. Blackborow stimmt zu. Auf ihn wartet ein Eintrag in die Geschichtsbücher.

Auf der Walfangstation Grytviken in Südgeorgien wird der letzte Proviant aufgenommen. An Deck stapelt sich Kohle für die Maschine, eine Tonne Walfleisch für die Hunde hängt in großen Brocken in der Takelage, als sich schließlich der Bug dem Südpol entgegenrichtet.

Die “Endurance” wird vom Eis eingeschlossen

Das Schiff durchpflügt Flächen dünnen Eises und kämpft sich durch dickeres. Bei den unvermeidbaren Kollisionen dröhnt es in seinem Inneren, und die Takelage zittert. Mitunter muss es mehrfach Anlauf nehmen, um sich den Weg durchs Eis zu brechen.

Wochenlang manövriert die „Endurance“ durch das Labyrinth aus Meereis und Eisbergen, von Stürmen gepeitscht. Ihr Ziel ist die Vahsel Bay im Inneren des Weddellmeeres. Doch der antarktische Sommer verlässt sie, ehe er richtig begonnen hat. Nur eine Tagesreise entfernt von der Bucht schließt sie ein klirrender Sturm im Eis ein.

Einige Wochen lang sägt und hämmert sich die Crew durch dicke Eisbrocken, um sie zu befreien. Bei schönem Wetter zeigt sich das Land noch am fernen Horizont und ist dabei unerreichbar wie der Mond. „Wir müssen auf den Frühling warten, der uns vielleicht mehr Glück bringt“, stellt Shackleton schließlich Mitte Februar fest.

Die letzten Robben und Vögel verschwinden. Einsam wie ein Geisterschiff thront die „Endurance“ im Eis, den Bugspriet ein paar Grad gen Himmel gerichtet, Rahen und Wanten dick vereist in der Sonne glänzend. Im Bordalltag weicht die See- der Landroutine. Der Zimmermann baut in der großen Messe kleine Kabinen für die Besatzung. Sie nennt ihr Winterquartier das „Ritz“ und richtet sich ein.

Ende des Polarschiffes

Im Mai verschwindet die Sonne hinter dem Horizont, nur ihr Spiegelbild im brechenden Licht schickt sie in den kommenden vier Monaten gelegentlich über die Kimm. Der Mond scheint bei klarem Wetter hell wie an einem gewöhnlichen Mittag in wärmeren Breiten, die meiste Zeit aber ist bestimmt von Kälte und Dunkelheit. Stürme ziehen über die „Endurance“ hinweg, eisig und stark. Doch düstere Stimmung kommt nicht auf.

Mit Hockey und Hundeschlittenrennen vertreibt sich die Mannschaft den Tag, mit Liedern und Toasts auf die Daheimgebliebenen den Abend. Die Wissenschaftler gehen ihren meteorologischen und biologischen Untersuchungen nach. Dem australischen Fotografen Frank Hurley ist kein Mast zu hoch und kein Eis zu glatt. Mit Kameras groß wie Handkoffer, mit mehreren Lagen steifer Kleidung und dicken Handschuhen an den kalten Fingern entert er die Rahen auf für das perfekte Bild.

Im Oktober beginnt das Eis zu schmelzen. Doch es gibt die „Endurance“ nicht frei, es attackiert sie. Die Maschine läuft auch nach acht Monaten Tiefkühlung noch, aber es gibt keinen Weg hinaus, zu tief sitzt der Kiel im Eis zwischen mahlenden Schollen. Tonnenschweres Eis baut sich an ihren Kanten auf. Ohrenbetäubender Lärm hält die Männer wach und in Alarmbereitschaft, das Schiff ruckt und schwankt. Riesige Blöcke wachsen zwischen den Schollen langsam in die Höhe, springen wie Kirschkerne zwischen Daumen und Zeigefinger und landen krachend auf dem Eis.

Diesen Kräften ist die „Endurance“ nicht gewachsen. Ihr Rumpf gibt nach. Wasser fließt in die Bilge und strömt über das fein gemusterte und stets gut gepflegte Parkett des „Ritz“. Das Feuer in Herd und Laternen erlischt. Die Mannschaft lenzt nach Kräften, aber am Ende gewinnt das Wasser. Wie mit einem letzten Seufzer knicken nacheinander die drei Masten. Rahen, Wanten und Segel spinnen sich verworren über das Weiß. Das Krähennest landet krachend knapp vor den Füßen des Fotografen Frank Hurley, der unverdrossen weiter filmt.

Crew der “Endurance” kämpft ums Überleben

Shackleton und seine Männer bergen und räumen weiter auf dem sinkenden Schiff. Die schützende Heimat im langen antarktischen Winter zu betreten ist plötzlich lebensgefährlich. „Abandon ship!“ – „Runter vom Schiff“ – lautet am 27. Oktober die letzte Order auf der „Endurance“. Noch eine Nacht lang leuchtet das elektrische Licht aus dem Heck der einsamen Bark, bis es am frühen Morgen bei einem besonders heftigen Stoß des Eises erlischt.

Die Crew harrt in Zelten aus und sieht dem langsamen Verfall zu. Am 21. November dann der beinahe erleichternde Ruf Shackletons: „Sie geht, Jungs!“ Kapitän Worsley notiert: „Da lag unser armes Schiff anderthalb Meilen entfernt und kämpfte seinen Todeskampf. Dann tauchte es schnell unter, und das Eis schloss sich.“ Er notiert die Position ihres Untergangs.

Shackleton hat nur noch ein Ziel: alle Männer lebend nach Hause zu bringen. Sie machen sich zu Fuß auf einen kräftezehrenden Weg, die wuchtigen hölzernen Beiboote im Schlepp. Am Ende wird das Eis unüberwindbar, ein weiteres Camp wird errichtet. Kaum eine Reisegruppe dürfte je langsamer vorangekommen sein als die 28 Männer, die in Zelten biwakieren und deren Scholle im Schneckentempo mehr als drei Monate lang Richtung Land driftet. Hunger und nasse Kleidung bestimmen ihre Tage und eisige Nächte, Pinguin an Robbe, Robbe an Pinguin ihren Speiseplan.

Als die schmelzende Scholle unter dem Camp allmählich Risse bekommt, sind am Horizont schon Clarence Island und Elephant Island zu erkennen. Shackleton will versuchen, mit den Beibooten nach Deception Island zu gelangen. Dort gibt es Vorräte für schiffbrüchige Seeleute und eine kleine Seefahrerkirche. Aus deren Holz, so seine Erwägungen, ließe sich ein seetüchtiges Boot bauen.

Rettung nach Elephant Island

Am 9. April beginnt die waghalsige Reise. Die winzigen Boote stochern sich durch das driftende Eis, um nicht auf den offenen Ozean zu vertreiben. In der ersten Nacht können die Männer noch auf einer Eisscholle übernachten, danach sitzen sie Tag und Nacht, schutzlos dem Sturm und der Kälte ausgeliefert, in ihren offenen Booten. Am vierten Tag erlaubt eine trübe Sonne einen Mittagsschuss. Die ernüchternde Positionsbestimmung ergibt: Unter den tapfer rudernden Männer hat die Strömung die Boote um 30 Meilen ostwärts getrieben.

Deception Island ist unerreichbar, Elephant Island ihre letzte Chance. Plötzlich werden die Boote aus dem Packeis in den offenen Ozean gespült. Die Crews setzen die Segel und nehmen Kurs auf die Insel. Die Lippen rissig und die Augenlider rot, die Bärte weiß von Gischt und Frost, harren sie Tag und Nacht aus. Erfrierungen plagen sie und Durst. Sie kauen rohes Robbenfleisch und trinken das Blut, aber die Linderung ist nur kurz. Die Lage ist bedrohlich.

Am sechsten Tag ragt Elephant Island dunkel aus der wilden See. Doch starker Gezeitenstrom und hoch aufragende Felsklippen zwischen steilen Gletscherwänden erlauben keinen Landfall. Eine weitere qualvolle Nacht müssen die Männer auf See verbringen, das Land zum Greifen nahe, bis sie endlich am siebten Tag einen felsigen Strand ansteuern können.

Die Ehre des ersten Landfalls der Geschichte auf Elephant Island soll dem jüngsten Crewmitglied gehören: Perce Blackborow, dem blinden Passagier. Dem Koma nahe und kaum zu einer Regung fähig, versucht er von Bord zu kommen. Shackleton befördert ihn ungeduldig über die Kante. In der Brandung sitzt er da und rührt sich nicht: Er hat Erfrierungen an den Füßen und muss von der Mannschaft an Land gezogen werden. „Es war eine eher raue Erfahrung für Blackborow, doch immerhin darf er jetzt von sich sagen, dass er der erste Mensch ist, der auf Elephant Island saß“, schreibt Shackleton.

”Endurance”-Crew braucht Hilfe aus Südgeorgien

Die Männer tanzen am Strand wie auf einer Party, lassen Kies durch ihre Finger rinnen, als wäre er Gold. Lautes Lachen lässt ihre vertrockneten Lippen platzen, Blut rinnt über ihre Gesichter: Land unter ihren Füßen, nach 497 Tagen. Es gibt Wasser auf der Insel, und endlich können sie den Kocher anwerfen für ein warmes Essen: Einer der unwirtlichsten Orte des Planeten erscheint ihnen als Paradies. Ihr Zuhause soll er für lange Zeit werden, Rettung von außen ist nicht zu erwarten. Wenn sie nicht auf ewig an diesem Weltenende bleiben wollen, müssen sie Hilfe in Südgeorgien holen.

Die „James Caird“ ist das größte und stärkste Beiboot. Der Schiffstischler verpasst ihm ein Deck und einen zweiten Mast. Ende April verspricht Shackleton den auf Elephant Island verbleibenden Männern, sie zu retten. Sie schieben und rudern die „James Caird“ in die Brandung hinaus zu einem, zu dem Parforceritt der Segelgeschichte.

Sechs Männer auf knapp sieben Meter, in einem klammen Boot, das keinen bequemen Winkel zum Schlafen bereithält. Irgendetwas engt immer ein, zwickt und drückt in diesem Korken, der über meterhohe Wellen tanzt. Mit Felsbrocken teilt sich die Mannschaft den knappen Raum unter Deck. Sie muss, auf Händen und Knien rutschend, diese für den Gewichtstrimm immer wieder von einer auf die andere Seite verlagern. Die Gischt gefriert in der Takelage und dringt durch das Deck.

„Wir kämpften gegen See und Wind und mussten zugleich täglich darum kämpfen, am Leben zu bleiben“, schreibt Shackleton. Das Wissen, dass sie Strecke machen, hält sie aufrecht. Doch oft genug müssen sie beiliegen im Schneesturm. Dann wird ihr kleines Boot auf schaumweiße Wellenberge gehievt und saust mit flatternden Segeln ins dunkle Wellental. Worsley navigiert, wann immer sich die Sonne zwischen den dunklen Wolken blicken lässt. Nur ein Grad Abweichung vom Kurs, und sie verpassen Südgeorgien um zehn Meilen. Dahinter lauert auf dem offenen Ozean der Tod.

Das Unglaubliche: Alle überleben

Am Mittag des 14. Tages schimmern die Klippen Südgeorgiens durch die tief hängenden Wolken. Ein sicherer Ort zum Anlanden ist in der beginnenden Dämmerung nicht zu entdecken. Beiliegen, warten. Gegen Morgen frischt der Wind rasend schnell zu einem Hurrikan auf. Weiß schäumende Kreuzseen, Wind, der den Wellen die Köpfe abschlägt. Hilflos muss die Mannschaft zusehen, wie der Hurrikan die „James Caird“ weiter auf Legerwall zutreibt. Bis er plötzlich am Abend dreht und sie Raum gewinnen kann. Am 10. Mai schließlich wird das kleine Boot durch ein Nadelöhr gespült, so eng, dass die Ruder eingezogen werden müssen.

Sicher an Land sind sie – aber im Nordwesten und damit auf der falschen, der menschenleeren Seite der Insel. Sie wissen von der Walfangstation Husvik im Osten. Dort sind Menschen, Schiffe, ist Rettung. Nach neun Tagen begeben sich Shackleton und zwei seiner Männer auf einen letzten, brandgefährlichen Marsch. Nur mit dem Nötigsten ausgestattet, kämpfen sie sich durch die unbekannten Gletscher und Gebirge. Die Dampfpfeife der Walfangstation zeigt ihnen nach 36 Stunden ununterbrochenen Marschierens am frühen Morgen: Sie haben ihr Ziel erreicht. Die Rettung der zurückgelassenen Männer kann beginnen.

Drei Versuche scheitern am mächtigen Packeis, doch am 16. August erreicht das kleine chilenische Dampfschiff „Yelcho“ Elephant Island. Alle 22 Männer leben. Die Rettung gilt als eine der heroischsten Taten der Seefahrtsgeschichte. Den Südpol soll Shackleton nie erreichen: Er stirb mit 47 Jahren im Januar 1922 in Grytviken an einem Herzinfarkt – auf einem Expeditionsschiff mit Kurs Antarktis.

Interview mit Arved Fuchs

Polarforscher Arved Fuchs über den Untergang der „Endurance“ und Shackletons Meisterleistung

Arved, was hast du empfunden, als die „Endurance“ gefunden wurde?

Ich habe ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass das gelingen könnte. So ein Schiff geht ja nicht wie ein Stein unter, das versegelt ja auch unter Wasser. Als ich die Bilder vom Heck mit dem Schriftzug und dem Ruder gesehen habe, war ich sprachlos.

Sie sank, weil das Eis sie zerdrückte. Wie ist das, wenn sich das Eis unter dem Schiff verschiebt?

Eispressungen beginnen mit einem subtilen Singen, wenn sich der Druck unter dem Eis aufbaut. Das ist die Ouvertüre zu einem lauten Konzert. Irgendwann wird der Druck so stark, dass plötzlich die Eisschollen aufbrechen. Dann schieben sich die Schollen polternd und lärmend übereinander, wie bei einem Erdbeben. Wehe dem, der da im Wege ist! Wir haben das mit der „Dagmar Aaen“ auch erlebt. Sie ist so gebaut, dass sie aus dem Eis herausgehoben wird. Aber das ist alles andere als ein spaßiges Unterfangen. Das ist die Situation, in der Shackleton damals auch war.

Nur mit anderem Ausgang. Warum?

Die „Endurance“ war damals sicherlich, neben Fridtjof Nansens „Fram“, das stabilste Schiff auf dem Markt. Sie war scharf geschnitten und ein guter Segler. Für die Fahrt im Eis gebaut, haben ihr Rammstöße nichts ausgemacht. Wohl aber die Überwinterung im Eis. Sie wurde aufgrund ihrer Spantform nicht aus dem Eis herausgedrückt. Die Eispressungen konnten mit voller Wucht auf ihre Kielplanken treffen und sie dabei eindrücken.

Welche Etappe war nach dem Untergang der „Endurance“ die schwierigste für Shackleton?

Die Fahrt nach Südgeorgien hat Segelgeschichte geschrieben. Unterschätzt wird aber immer die Etappe in offenen Booten nach Elephant Island. Sie kamen da mehr tot als lebendig an. Als wir die Route nachsegelten, waren wir in bester Kondition und dachten, dass wir es in drei, vier Tagen schaffen. Aber es gibt Strömungen, die in keinem Seehandbuch verzeichnet sind. Riesige Eisberge segeln wegen der Unterwasserströmungen auch gegen den Wind auf dich zu. Das ist sehr unheimlich. Wir brauchten zehn Tage und waren ziemlich platt, als wir ankamen!

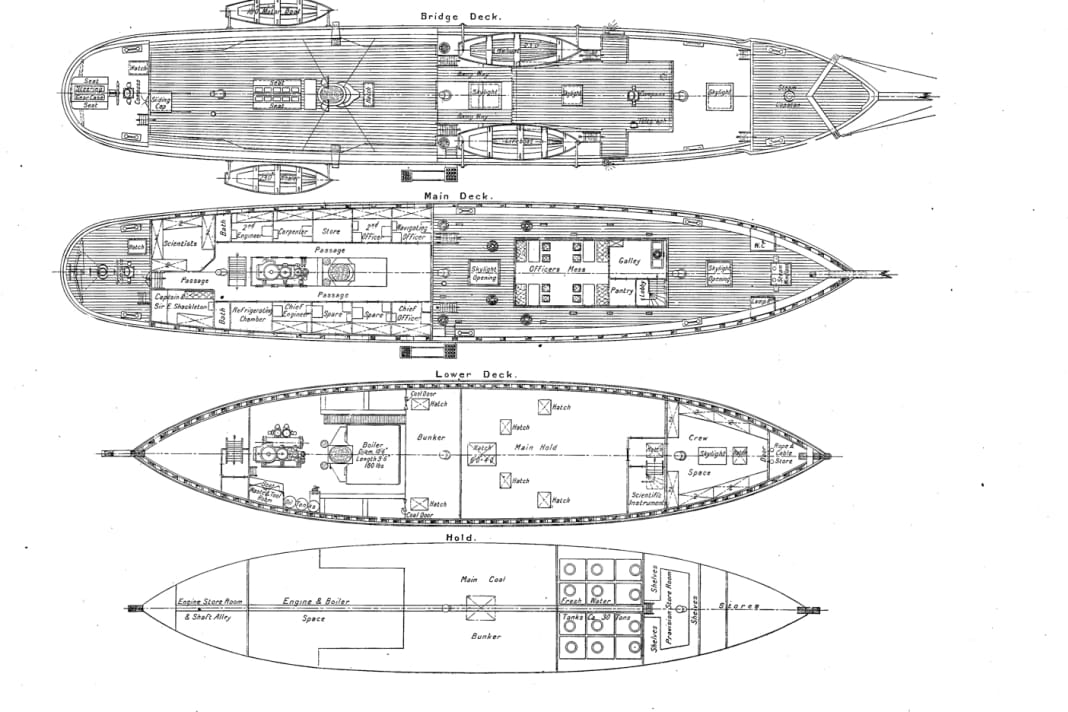

Technische Daten der “Endurance”

- Typ: Schonerbark

- Baujahr: 1912

- Konstrukteur: Ole Aanderud Larsen

- Werft: Framnæs, Sandefjord, Norwegen

- Material: Grünherzholz, Eiche, Tanne

- Gesamtlänge: 43,80 m

- Breite: 7,60 m

- Gewicht: 348 t

- Maschine: Dampfmaschine, 350 PS

- Max. Geschwindigkeit: 10,2 kn

Fund der “Endurance” im Video

Dieser Artikel erschien erstmals in YACHT 09/2022 und wurde für diese Online-Version aktualisiert.

Das könnte Sie auch interessieren:

- "Gjøa": Roald Amundsens legendäre Expeditionsyacht

- „Fram”: Eine Expeditionsyacht mit großer Geschichte

- „Wanderer III“: Ein Fahrtenyacht-Klassiker und der 96. Längengrad

- Vergessene Geschichte: Wie ein Bayer ein Segelboot baut und nach Indien fährt

- Porträt: Georg Dibbern schreibt Geschichte im deutschen Segelsport

Ursula Meer

Redakteurin Panorama und Reise