5-KR-Yacht “Kleine Brise”: Hölzerne Schönheit nach dem Vorbild eines Kunststoffbootes

Lasse Johannsen

· 28.04.2024

- 5-KR-Yacht-Typ „Götz“

- Vorbild für “Kleine Brise” ist die liebste Yacht von Bill Tripp – ein GFK-Boot

- Noch heute starke Regattateilnehmerin

- Unter Deck fehlt nichts, der Ausbau hat Möbelqualität

- Ihre 55 Jahre sieht man ”Kleine Brise” nicht an

- Technische Daten der 5-KR-Yacht “Kleine Brise”

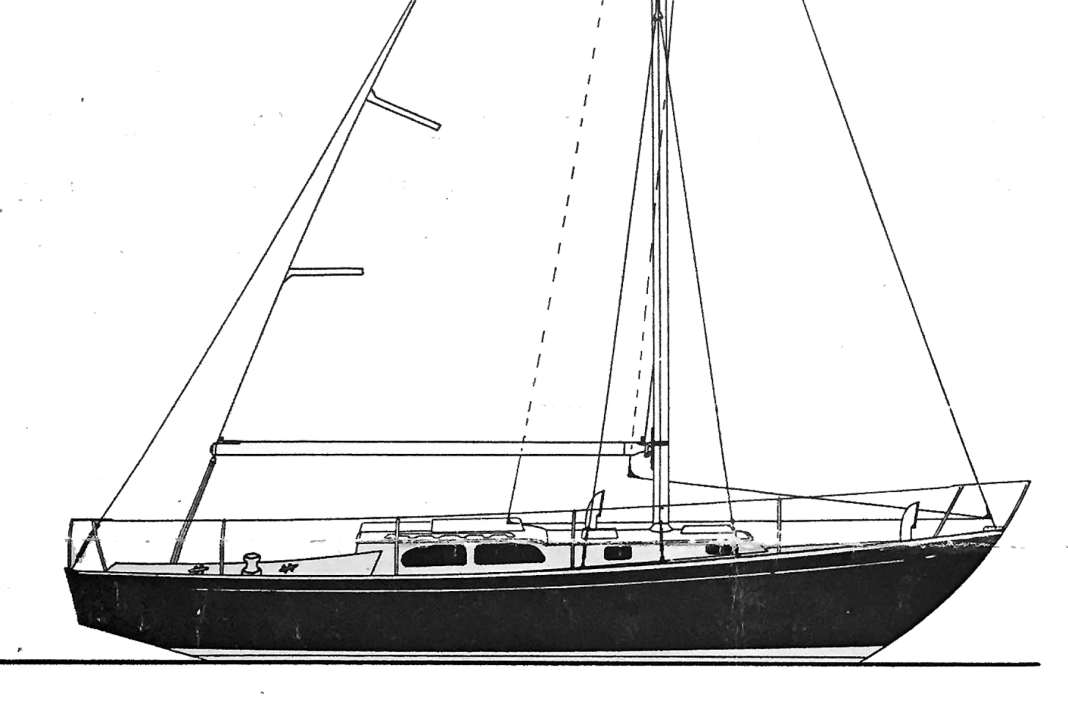

“That’s my most favored yacht!“ – das ist meine liebste Yacht! Als Konstrukteur William H. Tripp jr., genannt „Bill“, das sagt, gilt sein Eigenlob einem frühen GFK-Serienschiff, das seit Anfang der sechziger Jahre in Holland für einen New Yorker Generalimporteur gebaut und in Übersee mit großem Erfolg vermarktet wird. Es steht für eine ganze Ära von Yachten, die der Formgebung nach noch aussehen wie immer, aber schon aus dem damals neu aufkommenden Bootsbauwerkstoff gefertigt sind.

Mit Kunstharz verklebte Glasfasern – nicht jeder Segler kann sich mit dem Gedanken anfreunden, diesem noch völlig unerprobten Material sein Leben anzuvertrauen. Dass „Glassharz“ den traditionellen Bootsbau rasant revolutionieren und schließlich nahezu ersetzen wird, ist in dieser Anfangszeit noch kaum vorstellbar. Und so sind auf dem Markt immer noch aktuelle Neubauten aus Sperrholz, formverleimten oder traditionell aufgeplankten Hölzern vertreten – wenn auch mit abnehmender Tendenz.

Ein besonders eindrückliches Zeugnis dieser Zeit ungeahnten Umbruchs legt die „Kleine Brise“ ab, eine 5-KR-Yacht vom Typ „Götz“, einer Werftklasse, die bei Joh. de Dood & Sohn aus Bremen im Jahr 1966 erstmals gebaut wird. Die „Kleine Brise“ nämlich ist seinerzeit der letzte aus Vollholz gefertigte Neubau auf der Hamburger Bootsausstellung. Und ihr Vorbild ist – ausgerechnet – ein Kunststoffboot.

5-KR-Yacht-Typ „Götz“

Die Zusammenarbeit der Bremer Yachtwerft Joh. de Dood & Sohn mit dem amerikanischen Konstrukteur Bill Tripp führte 1966 zur ersten Baunummer einer ganzen Serie von Schwesterschiffen. Der neun Meter lange Werft-Typ „Götz“, benannt nach dem Exemplar des Werftleiters Henry Rosskamp, machte auf der Regattabahn eine gute Figur und war als echter Cruiser/Racer werftseitig mit einem möbelartigen Ausbau versehen. Vorbild war eine seit den frühen sechziger Jahren in GFK gefertigte Konstruktion, die bei de Dood für den Holzbau modifiziert wurde – genau anders herum als zu dieser Zeit üblich.

Vorbild für “Kleine Brise” ist die liebste Yacht von Bill Tripp – ein GFK-Boot

„Ein von Tripp gezeichnetes Schiff mit einer Länge von neun Meter über alles wurde derzeit in Holland aus Kunststoff gebaut“, erinnert sich De-Dood-Betriebsleiter Henry Rosskamp in seinen Memoiren an die eingangs zitierte Konstruktion, „die sogenannte Tripp-Lentsch 30. Das Schiff gefiel mir persönlich auch sehr, kam aber als Kunststoffschiff weder vom Material her noch von den Kosten in Frage. Bill erlaubte mir, das Schiff auf konventionellen Holzbau umzuzeichnen und es für mich selbst zu fertigen.“

Der Amerikaner ist damals 45 Jahre alt und bereits ein Star-Konstrukteur. Tripp ist auf Cruiser/Racer abonniert, seine Handschrift sind zurückhaltende Aufbauten, ein ausgeprägter Deckssprung, der bei ohnehin schon viel Freibord zu einem hohen Bug führt. So viel Aufmerksamkeit Tripp schnellen Unterwasserschiffen widmet, so wichtig ist ihm die ästhetische Erscheinung seiner Konstruktionen, die sich durch ausgewogene Proportionen und klassischen Look auszeichnen. Mit der Hinckley Bermuda 40 hat er schon Jahre zuvor sein heute bekanntestes Design vorgelegt. Dass er Rosskamp seinerzeit erlaubt, seine Konstruktion zu verändern, zeugt von Größe.

Und so geschieht das Unglaubliche. Während allerorten Formen von Holzbooten für den GFK-Bau abgenommen werden, geht man an der Weser den umgekehrten Weg – zurück in die Zukunft. Rosskamps Yacht läuft 1967 als „Götz IV“ vom Stapel und gibt der künftigen Werftklasse ihren Namen; obwohl laut Baunummernverzeichnis tatsächlich bereits ein Jahr vorher die erste Yacht des neuen Typs an einen Hamburger Kunden ausgeliefert wurde. Die „Kleine Brise“ wird im Frühjahr 1969 mit der Baunummer 518 fertiggestellt. Ihre erste Reise macht sie über Land – in die Hallen der Hamburger Bootsausstellung.

“Kleine Brise” ist Orchidee im Margeritenfeld

Deren neunte Auflage ist in YACHT 5/1969 Anlass für eine seitenlange Reportage mit dem Titel „Glanz ist Trumpf“. Dabei wird auch die „Kleine Brise“, die noch ungetauft als Typ „Götz“ auf der Messe steht, erwähnt. Mehr noch – der Berichterstatter überschlägt sich förmlich: „Auf dieser GFK-Schau wirkte die ‚Götz‘ wie eine Orchidee im Margeritenfeld. Ihre Verarbeitung, afrikanisches Mahagoni auf verleimten Eichenspanten und Teakstabdeck, stellt ein Optimum an Qualität im Yachtbau dar. Ihre vortrefflichen Segeleigenschaften hat die ‚Götz‘ schon in den Regatten der Kieler Woche 1968 unter Beweis gestellt.“

Tatsächlich hatte Rosskamp bereits in der ersten Saison gezeigt, was für ein Geschwindigkeitspotenzial in seinem kleinen Seekreuzer steckt. Auf der Weser-Jade-Woche 1967 ersegelte er in vier Wettfahrten vier erste Preise und fünf Sonderpreise.

Es ist die Ära der KR-Formel, die der einheimischen Yachtflotte in einer Zeit, als geteilter Lateralplan und Leichtbauweise längst erfunden sind, ihr konventionelles Gepräge verleiht. Die Formel von 1949 geht auf einen Vorschlag Henry Rasmussens zurück und sorgt bis in die siebziger Jahre hinein für Nachschub an Langkielern mit S-Spant. Sie gelten den Bewohnern der deutschen Küsten von Nord- und Ostsee lange als idealtypische Fahrtenyacht, und so geht man wie selbstverständlich damit auch auf die Regattabahn.

Noch heute starke Regattateilnehmerin

Bei den 30. German Classics 2018 ist die „Kleine Brise“ ebenfalls am Start. An Bord herrscht eine Stimmung der ambitionierten Vorfreude. Zwei langjährige Mitsegler bilden mit dem Skipper eine eingespielte Besatzung, die Handgriffe sitzen, mit kernigen Sprüchen feuern sich die Freunde an.

Die „Kleine Brise“ macht es ihrer Crew leicht. Die Abmessungen sind mit neun mal 2,74 Meter handlich, die Segelfläche von 30 Quadratmetern ist leicht zu handhaben, und die dreieinhalb Tonnen Verdrängung sind für ein traditionell gebautes Holzboot dieser Größe äußerst gering. Das Gewicht ist gut im Schiff verteilt, der Motor steht unter dem Salontisch, die Überhänge sind leer. Im großen Cockpit findet jeder seinen Arbeitsplatz, der Rudergänger sitzt dicht hinter dem Aufbauschott an der Pinne, Groß- und Fockschoter dahinter.

Es weht kräftig an diesem sonnigen Tag, und die kurze steile Welle auf der Kieler Außenförde ist fordernd. Doch die „Kleine Brise“ kommt damit gut zurecht und zieht unter Groß und Genua II über die Startlinie und kämpft sich nach Luv. Viele der Konkurrenten bleiben achteraus. Auf dem Vormwind-Kurs wird mit dem knappen Kommentar „Spaß muss sein“ der Spinnaker gesetzt. Der Wind hat noch einmal zugelegt, es ist hart an der Grenze. Zweimal schießt die „Kleine Brise“ fast in die Sonne – aber eben nur fast. Zu keinem Zeitpunkt verliert der Rudergänger die Kontrolle über sein Schiff. Am Ende ist ”Kleine Brise” in ihrer Gruppe nach berechneter Zeit auf dem dritten Platz gelandet.

Unter Deck fehlt nichts, der Ausbau hat Möbelqualität

Gekauft hat der damalige Eigner Arnulf Dahm sich die „Kleine Brise“ dabei vor allem für ausgedehnte Reisen auf der Ostsee (Anm.d.R.: Der Artikel erschien erstmals in YACHT 06/2019, “Kleine Brise” ist mittlerweile verkauft worden). Dann sitzt er an der weit vorn im Cockpit endenden Pinne geschützt unter der Sprayhood. Gemeinsam mit seiner Frau, Freunden oder auch einhand ist Dahm im Sommerurlaub unterwegs, am liebsten dorthin, wo andere Klassikerfreunde sich treffen. So besuchte er 2012 die Jubiläumsregatta „100 Jahre Sommerolympiade Stockholm“ und war auf allen Classic Weeks des Freundeskreises dabei.

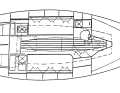

Dahm erinnert sich noch gut daran, dass ihm vor allem die Eignung zum Fahrtensegeln gleich aufgefallen ist, als er sein Schiff das erste Mal betrat. „Was mich wahnsinnig fasziniert hat, war die Größe und die Nutzung des zur Verfügung stehenden Innenraums“, sagt er. Denn obschon sein Schmuckstück von den Abmessungen her nach heutigen Maßstäben eine kleine Yacht ist, fehlt es unter Deck an nichts. Im Salon sind Navigationsplatz, Pantry, Sofakojen und Klapptisch ebenso zu finden wie diverse Schapps und Schubladen; davor sind ein geschlossener WC-Raum und ein großer Schrank eingepasst. Der Ausbau in gehobener Möbelqualität ist immer noch im Bestzustand. Die Atmosphäre unter Deck wirkt gediegen, zahlreiche Details wie der noble Salonboden oder die aufwändig gearbeiteten Wegerungen zeugen vom Anspruch der Werft, bootsbauerisch Maßstäbe zu setzen.

Es war im Dezember 2010, als Dahm diesem Charme erlag. Damals hatte er sein altes Schiff gerade verkauft. Die „Kleine Brise“ aber kannte er, und sie geisterte schon lange als ideale Nachfolgerin durch seine Träume. Als der Vorbesitzer dann tatsächlich Verkaufsabsichten äußerte, nahm er die Fährte auf, mit bekanntem Ergebnis.

Bescheidenheit ist bei der Bremer Werft Trumpf

“Mein Voreigner hat sein Schiff geliebt und in den zehn gemeinsamen Jahren sehr viel daran machen lassen“, sagt Dahm, „ich war total angetan von dem Zustand.“ Hinzu kommen die Abmessungen und das überaus geringe Gewicht. „Für mich, der viel allein unterwegs ist, war das so verlockend, dass ich gesagt habe, das ist genau mein Schiff.“

Und noch etwas begeistert den Holzboot-Fan: die legendäre Qualitätsarbeit der Bremer Werft. „Bauart: Vollholz auf verleimten Spanten“, heißt es im Prospekt lapidar. Neben Lobpreisungen von Design und Regattatauglichkeit findet sich kein Wort über die Auswahl der hochwertigen Hölzer, keines über die aufwändige Leimbauweise, die dafür sorgt, dass die „Kleine Brise“ auch heute noch eine staubtrockene Bilge hat. Kein Wort von den Bodenwrangen aus Bronze oder den Diagonalstringern aus Edelstahl im Mastbereich, wo die Schiffe der Konkurrenz über die Jahre häufig Probleme bekommen haben.

Auch fehlende Worte sagen etwas aus. Bei de Dood wurde der Begriff Yachtbau eng definiert. Bei 90 Prozent der Werften, die sich im Holzschiffbau versucht hätten, lässt sich Inhaber Cornelius de Dood Anfang der Siebziger in der YACHT zitieren, seien die betrieblichen Voraussetzungen dafür gar nicht gegeben. Dazu zählten etwa klimatisierte Hallen und Trockenkammern für das Holz.

Cornelius de Dood hatte die von seinem Vater 1921 gegründete Werft nach dem Krieg wieder aufgebaut. Als die „Kleine Brise“ hier auf Kiel gelegt wird, hat der Betrieb den Zenit erreicht. Über die Hälfte der Neubauten entstehen für amerikanische Rechnung, Größen wie Olin Stephens kommen zu Bauabnahmen.

Ihre 55 Jahre sieht man ”Kleine Brise” nicht an

Regattayachten mit Namen wie „Esprit“, „Wappen von Bremen“, „Hamburg“, „Diana“, „Inshallah“ oder „Carina“ entstehen hier; doch die Industrialisierung im Yachtbau überrollte den konventionellen Betrieb wie eine Lawine. Auf neue Werkstoffe lässt man sich nur halbherzig ein, ein Lohnkostenanteil von 50 bis 70 Prozent ist Standard, aber nicht mehr zeitgemäß. Mitte der Siebziger läuft der letzte Neubau vom Stapel.

In den Jahren vor Dahms Eignerschaft war die „Kleine Brise“ Stammgast auf der Werft eines ehemaligen Bootsbaumeisters von de Dood, der zahlreiche dieser Juwelen in Pflege hatte. „Die Außenhaut ist durchgehobelt und neu aufgebaut worden, der Aufbau bekam ein neues Starkfurnier, das Teakdeck wurde komplett ersetzt“, zählt Dahm auf. Sein Anspruch sei es gewesen, diesen guten Zustand zu erhalten. „Etwa acht Wochenenden benötige ich in der Wintersaison dafür“, sagt Dahm.

Alle holzsichtigen Teile werden dann bearbeitet. „Die Oberfläche ist inzwischen so fantastisch, dass man sie nur ganz leicht mit 320er-Papier anschleifen muss, dann kann ich mit Rolle und Schlichtpinsel lackieren“, erklärt Dahm und dass der Aufwand nicht viel größer sei als eine intensive Gelcoat- Politur.

Ungeklärte Historie der kleinen Yacht

Meist allerdings ergäbe sich noch zusätzlich ein größeres Projekt. Mal war es die in die Jahre gekommene Elektrik, dann hatte der Motor eine Kur und neue Fundamente nötig. Auch das Rigg wurde im Rahmen eines solchen Winterprojekts überarbeitet. Mast und Baum ließ Dahm dabei pulverbeschichten.

Aktuelles Projekt ist die Erforschung der Geschichte seiner Yacht, deren Spur sich im Kielwasser seines Voreigners verliert. Laut Baunummernbuch wurde die „Kleine Brise“ vor genau 50 Jahren von der Werft auf eigene Rechnung gebaut und pünktlich zur Hamburger Bootsausstellung fertiggestellt. Wer sie dort kaufte und durch welche Hände sie ging, ist ungeklärt.

Doch was macht das schon – die „Kleine Brise“ segelt schließlich im Hier und Jetzt. 55 Jahre alt wird sie in diesem Sommer, aber ansehen kann man ihr das nicht. Weder auf dem Wasser, wo sie agil wie eh und je ihre Seemeilen ins Kielwasser schreibt, noch im Hafen – wo sie tatsächlich ein wenig wirkt wie eine Orchidee im Margeritenfeld.

Technische Daten der 5-KR-Yacht “Kleine Brise”

- Konstrukteur: Bill Tripp

- Bauwerft: de Dood

- Gesamtlänge: 9,00 m

- LWL: 8,30 m

- Breite: 2,74 m

- Tiefgang: 1,35 m

- Verdrängung: 3,6 t

- Segelfläche: 32 m2

Der Artikel erschien erstmals in YACHT 06/2019 und wurde für die Online-Version aktualisiert.