Miglitsch 42 “Fischkind”: Metamorphose von altmodischer IOR-Yacht in zeitlosen Holz-Cruiser

Nico Krauss

· 10.03.2024

Die 1970er Jahre läuteten im Bootsbau eine neue Ära ein: Den Werkstoff Holz löst zunehmend glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) ab. Nach anfänglicher Skepsis („zu schwer, zu teuer, nicht für den Serienbau geeignet, nicht haltbar“) konnte sich die neue revolutionäre Methode durchsetzen, weil sie tatsächlich das Gegenteil zu leisten vermochte. Kunststoffyachten wurden zunehmend leichter, fester, günstiger und vor allem eines: massenkompatibel im Bau, Preis und in der Pflege.

Im Schatten dieser bis heute andauernden Entwicklung immer besserer Techniken (Vakuum, Infusion und Injektion, Tempern, Prepregs, Sandwichbauweise) entwickelten sich auch neue Holzbauweisen und Materialien.

Strapazierfähige hochbelastbare Leime verbesserten den Holzbootsbau, die Rümpfe wurden zunehmend leichter und steifer und im Fall von formverleimten Booten sogar pflegeleichter. Mit modernen Linien und geringem Gewicht wurde die Performance von Holzbooten dramatisch verbessert.

Miglitsch 42 ist hochwertige IOR-Yacht aus besten Hölzern

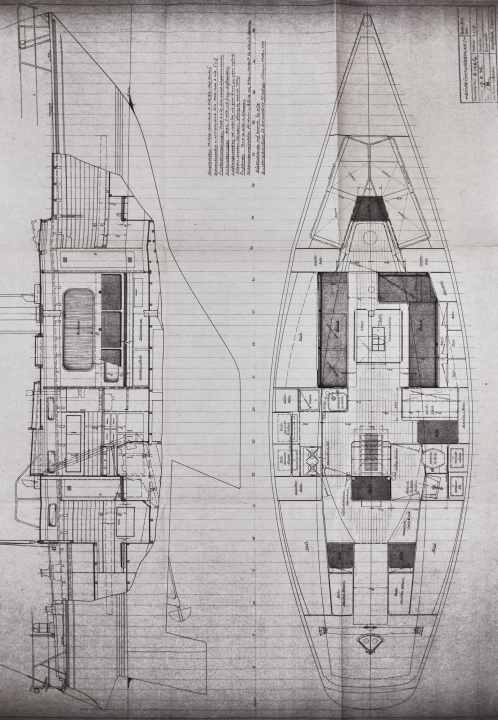

In diesem technischen Umfeld und mit dem Verständnis und Bedürfnis nach traditionellem Bootsbau zeichnete der Konstrukteur Anton Miglitsch Anfang der siebziger Jahre IOR-Yachten wie „Mareike III“. Die damals populäre International Offshore Rule, eine komplizierte Ausgleichsformel für seegehende Yachten, berechnete die theoretische Leistungsfähigkeit von Yachten. Sie ermöglichte so, dass verschieden große und unterschiedliche Yachten gemeinsam Regatten segeln konnten.

Das Design der Boote ist gekennzeichnet durch sehr breite Rümpfe mit schmalen Hecks und eingeschnürten Wasserlinien. Das verhilft ihnen rechnerisch zu einer kürzeren Wasserlinie. Das Ruder sitzt seinerzeit stabil am Skeg, und der Kiel ist bis zum Ballast geplankt ohne viel Totholz. Das Rigg ist topgeriggt als Slup und mit nur einer Saling ausgestattet, dafür fängt ein kräftiges Mastprofil die Kräfte auf.

So auch auf „Mareike III“. Die lief 1976 vom Stapel und wurde bestens konstruiert: Doppelkarweel in Mahagoni geplankt, die Spanten sind aus Mahagoni- und Eichen-Lamellen formverleimt. Die Verklebung aus dem zu jener Zeit modernen Resorcinharz, dem sogenannten „Rotleim“, ist sehr fest und alterungsbeständig, im Gegensatz zu dem bis dahin populären Schiffsleim Kaurit. Kiel und Steven sind aus Kambala gefertigt, das Deck in Teak beplankt. Alle Verbolzungen sind in Edelstahl und Bronze geschmiedet, der Ballast besteht aus Blei.

„Diese Yachten vom Typ Miglitsch 42 sind mit den besten Hölzern ausgestattet und hochwertig gebaut“, erklärt der Bootsbauer und Spezialist für klassische Holzyachten Frithjof Pinck, 28 Jahre, aus Arnis an der Schlei. Auch wenn die Genetik der über zwölf Meter langen IOR-Slup aus reinem Holz besteht, ist sie keine klassische Yacht. Was also reizt den Klassikprofi an diesem Bootstyp? „Ich wollte unbedingt ein Boot aus Holz segeln, das einfacher zu pflegen ist und keine grundlegende Restaurierung erforderlich macht.“ Das hochwertige Material und die moderne Bauweise ermöglichen das, ist sich der Holzbootexperte sicher.

Miglitsch 42 stammt aus Kleinserie, jedes Schiff ist aber stark individuell

Konstrukteur Anton Miglitsch aus Bremen, bekannt auch durch Risse für diverse See- und KR-Kreuzer sowie Neptun-Yachten, bekam den Auftrag. Der Kunde bekam, was er wollte, um mit Familie und Freunden schnell und sicher zu segeln: einen Schwan aus Holz, dazu quasi ein Einzelbau.

Dabei ist Ex-„Mareike III“ kein echtes Einzelkind. Es gibt einige Schwesterschiffe, die auf unterschiedlichen Werften und in Varianten gebaut wurden. Werften wie Matthiesen & Paulsen, Henningsen & Steckmest und die Yachtwerft Hatecke fertigten die Rümpfe der Miglitsch 42, jedoch mit teils sehr unterschiedlichen Auf- und Ausbauten: als regattaoptimierte Version, komfortable Centercockpit-Yacht oder, wie noch in den neunziger Jahren bei Henningsen & Steckmest hergestellt, mit Aufbau im Stil einer Scalar-Deckssalonyacht.

Dabei ist die Miglitsch 42 im Hafen und auf See kaum als Yacht aus einer Kleinserie zu identifizieren. Die individuellen Wünsche der Eigner und die Interpretationen der Bootsbauer haben jedem Schiff ein Alleinstellungsmerkmal gegeben, was diese Yachten zu Einzelbauten qualifiziert.

Die Übersetzung von Zeichnung und Zahlen in Spanten und Planken für den Neubau „Mareike III“ übernahm Heinrich Hatecke in Freiburg an der Elbe, eine Traditionswerft, gegründet 1861. Bis heute vorliegende Aufzeichnungen des Auftraggebers verraten einiges über den nicht immer reibungslosen Verlauf der Baugeschichte, wie es bei vielen Einzelanfertigungen der Fall ist. Ein Hochwasser der Elbe verzögerte das Beplanken, Probleme bei der Materialbeschaffung und Änderungswünsche des Eigners drohten den geplanten Stapellauf zu verzögern.

Eignerwechsel nach 45 Jahren im Familienbesitz

Schließlich gebaut, geliefert und gesegelt, wird die „Mareike III“ ein wichtiger Bestandteil der Eignerfamilie. Sie regattiert bei Clubregatten und bewährt sich auf der Ostsee zwischen Kiel und Anholt als tüchtiges Fahrtenschiff. Nach 45 Jahren im Dienst der Familie sollte die Yacht der Enkelgeneration übergeben werden und dazu ein passendes Refit auf einer Kieler Werft erhalten. Im Zuge der ausgeführten Arbeiten kam es jedoch zu Verwerfungen zwischen Auftraggeber und Werft sowie einem Stopp des Refits. „Mareike III“ sollte nun verkauft werden, und zwar in dem halbfertigen Zustand, in dem sie war.

„Über einen Freund hatte ich von der Yacht gehört und war sofort beeindruckt von dem Projekt“, erzählt der aktuelle Eigner Frithjof Pinck. Als erfahrener Bootsbauer erkannte er schnell das Potenzial der alten IOR-Yacht, obwohl der Baustopp ein chaotisches Bild hinterlassen hatte. „Vieles auf dem Boot wirkte, wie in den siebziger Jahren stehen geblieben“, resümiert der Profi. „Aber das Schiff war durch wenig familiäre Hände gegangen, das ursprüngliche Design war nicht verbaut, trotz der vielen Dienstjahre als Freizeitboot waren nur wenig Gebrauchsspuren zu sehen.“

Er entscheidet sich zum Kauf. Nachdem die letzten Meinungsverschiedenheiten zwischen Voreigner und der Werft geklärt sind, verholt er Ende Juni 2022 seine Neuanschaffung von der Förde in die Schlei nach Kappeln-Grauhöft in die dortige Yacht- und Bootswerft Stapelfeld, der neue Heimathafen der hölzernen Yacht und Arbeitsplatz des Bootsbauers.

Etwa zeitgleich kreuzen sich die Kurse von Frithjof Pinck und seiner jetzigen Lebensgefährtin Carla Enchelmaier. Die gelernte Tischlerin und studierte Industriedesignerin reizt die Idee, aus dem betagten Boot ein eigenes Segelzuhause zu schaffen. Sie wird Miteignerin – und aus „Mareike III“ das „Fischkind“.

Sommertörn komplettiert To-do-Liste fürs Refit

Nach einer Bestandsaufnahme durch geballte Expertise von Kollegen und Freunden ist klar, was vor der geplanten Sommerreise noch dringend erledigt werden muss. Einige Trocknungsrisse in der Außenhaut – ein Hauptgrund für die Streitigkeiten zwischen Voreigner und Werft – werden erst mal provisorisch abgedichtet. An Deck kommen die Winschen wieder an ihre Position, einige Fenster werden eingesetzt und die Radsteuerung von Hydraulik auf Seile umgebaut. Ein neuer Plotter und Autopilot sind weitere Investitionen.

„Wir waren reif fürs Segeln, und unser Sommertörn sollte gleichzeitig eine Testfahrt werden“, erklärt Carla Enchelmaier. Als Tischlerin mit Designstudium hat sie schnell Ideen für Veränderungen. „Bevor wir uns an Land den Kopf zerbrechen, wie unser Traumschiff aussehen soll, wollten wir in der Praxis erproben, was sich bewährt und was es zu verbessern gilt.“ Gesagt und abgelegt nach Kopenhagen, rund Gotland und retour via Bornholm. Nach einem Monat und vielen Meilen zurück in der Schlei und in der Heimatwerft Stapelfeld, ist die To-do-Liste zu einem beachtlichen Werk angewachsen: wichtige strukturelle Arbeiten, Verbesserungen fürs Bootshandling, Optimierungen betreffend Bordleben und optische Auffrischungen.

Frithjof Pinck: „Grundsätzlich waren wir schon sehr zufrieden. Die Yacht hat super Segeleigenschaften, damit sind auch längere Etappen problemlos. Dank einfachem Handling konnten wir auch bei 15 bis 20 Knoten Wind den 120 Quadratmeter großen Spi gut zu zweit fahren.“ Das am häufigsten genutzte Vorsegel ist eine etwa 150-prozentige Genua mit rund 55 Quadratmeter Fläche, die den meisten Vortrieb bringt. Dazu ein mit 26 Quadratmetern relativ kleines Großsegel. Die Miglitsch 42 erweist sich als guter Offshore-Cruiser: auf allen Kursen leicht steuerbar, gutmütiges Seeverhalten und ein großes Platzangebot an und unter Deck.

Zu jung für einen echten Klassiker, zu alt, um als modernes Schiff zu gelten

Die Eigner machen sich an ein Konzept für die Neugestaltung des „Fischkinds“ zu einer Yacht, die eigene Bedürfnisse erfüllt und Möglichkeiten der heutigen Zeit nutzt. „Zu jung für einen echten Klassiker, zu alt, um als modernes Schiff zu gelten“, findet Frithjof Pinck. Aber anstatt das als Dilemma zu begreifen, nutzen die beiden kreativen Handwerker die Chance, die hölzerne IOR-Lady einer Radikalkur zu unterziehen. Der steile im Aufbau integrierte Niedergang, der zum Salon führte, wird etwas achterlicher versetzt und gegen eine klassische Version getauscht, jetzt im Cockpit integriert.

Dieser Eingriff bedeutet Veränderungen für das gesamte Interieur-Layout. Vom Cockpit gelangt man jetzt in die ehemalige Achterkammer. Die nächste entscheidende Maßnahme ist die fast halbseitige Abtrennung des Schotts zum Achterschiff.

„Das war ein magischer Moment“, erinnert sich die Miteignerin. „So wie erhofft, entstand ein völlig neues Raumgefühl. Der Salon öffnet sich nach achtern, und aus dem Cockpit ist ein Blick bis in den Salon möglich.“ Die Idee hatte funktioniert, nun folgte die weitere Umsetzung: Eine der beiden Türen zum Bad wird durch eine Wand ersetzt, dadurch kann die achterliche Steuerbordkoje zur Doppelkoje erweitert werden. Damit können sechs Erwachsene an Bord schlafen, Salonbänke nicht mitgezählt. Die Motorkiste, zuvor Teil der steilen Niedergangstreppe und unter dem ehemaligen Schott platziert, wird zum praktischen Sitz.

Das Interieur der Miglitsch 42 wird neu erfunden

Das junge Eignerteam ergänzt sich, das geballte Wissen von Bootsbau, Material, Oberflächen, Design und Farbgebung zeigt Früchte. Die Pantry bleibt am ursprünglichen Ort, die Arbeitsflächen werden mit Oberflächen aus Möbel-Linoleum versiegelt. Das dunkle Holz im Mahagonibraun des Innenausbaus wird ausgetauscht oder weiß gespritzt. Der alte Salontisch bekommt neuen Glanz durch ein Eschenholzfurnier. Die düstere IOR-Höhle entwickelt sich zu einem hellen Mini-Loft. Ein vergrößertes Skylight als Luke sowie Prismen in den Laufdecks bringen viel Licht unter Deck.

Wärme verströmt ein dieselverdampfender Refleks-Ofen am Vorschiffsschott im Salon. Nur der Kartentisch bleibt wie gehabt als Teil des Salons, eine Erinnerung an den alten Grundriss. „Wir haben die Veränderungen mit Respekt vor der Idee des Designers, dem wertigen Material und der handwerklichen Leistung unserer Vorgänger vorgenommen“, erklärt der Bootsbauer. „Sinnvolles und Schönes ist geblieben, vieles haben wir verbessert, und einiges haben wir neu erfunden“, sagt der Eigner mit bescheidenem Stolz. Dass der sich eine derartig komplexe Baustelle zugetraut hat, liegt auch an der Erfahrung, die er als ausführender Bootsbauer bereits mit dem Umbau der „Hamburg V“ sammeln konnte. Die erlebte vor einigen Jahren auf der Werft von Stapelfeld eine Radikalkur (siehe Yacht 11/2022).

Kein Pardon gibt es bei der Bordelektrik. Diese wird von Pincks Vater, einem erfahrenen Elektrotechniker, komplett zerlegt und erneuert, die Batteriebänke neu bestückt und ins Heck verlegt. Auch die Haupt- und Unterverteilung sowie das Schaltpaneel wurden neu gestaltet, Netzwerke ergänzt und ein Großteil der Beleuchtung erneuert. Die Borddurchlässe waren veraltet, alle Seeventile wurden gegen Modelle aus Bronze getauscht.

1.700 Arbeitsstunden in Eigenleistung

Aus Budgetgründen und der Philosophie von Nachhaltigkeit entsprechend, werden wo immer möglich gebrauchte Materialien und Anbauten genutzt. Das Werftumfeld bietet gute Funde. Andere Bootseigner verschenken ungenutztes Equipment, und auf Kleinanzeigenportalen gibt es auch mal ein Schnäppchen. „Wir nutzten unsere Ressourcen und Kontakte und sind sehr dankbar, dass wir die Location der Yacht- und Bootswerft Stapelfeld als perfekten Platz für unser Projekt nutzen konnten“, so Frithjof Pinck.

Nur so war es möglich, mit Handwerkergehalt ein Projekt dieser Größenordnung zu stemmen. Nach Fertigstellung des „Fischkinds“ waren mindestens 1.700 Arbeitsstunden in Eigenleistung erbracht und inklusive Kaufpreis rund 30.000 Euro in den Refit geflossen. Der geschätzte Wert des Bootes beträgt jetzt mehr als das Dreifache. „Für uns liegt der eigentliche Wert in der Schaffung eines gemeinsamen segelnden Zuhauses, das wir uns selbst kreiert haben“, erklärt Carla Enchelmaier.

Auch an Deck und Rumpf gibt es eine deutliche Veränderung. Bisher war die Kontur zwischen Laufdeck und Aufbaudach kaum zu erkennen, was das Schiff etwas massiv wirken ließ. Daher wird das bereits abgenutzte Teak vom Aufbaudach abgehobelt, Schaum unter Vakuum verklebt und mit Glasfaser verstärkt. Die Grundlage für einen Relaunch ist gelegt, jetzt erfolgt die Krönung. Für das Aufbaudach und den Wasserpass kommt die Farbe Pastellgrün zum Einsatz. „Die Linien der Yacht werden anders betont, das rotbraune Mahagoni ist jetzt optisch nicht mehr so dominierend.“ Der Farbton erinnert an die klassische Farbe der dänischen Fischereifahrzeuge und an das Grün edler klassischer Yachten, Markenzeichen von Abeking & Rasmussen.

Vollendung der Metamorphose

Weitere Veränderungen folgen. Traveller versetzen, ein neues Steuerrad aus alten Beständen montieren, Schwenktüren mit Fenster am Niedergang anbringen, einen Wellenbrecher auf dem Aufbau als Montagepunkt für die Sprayhood tischlern, eine Ankerwinsch installieren. Die Schäden am Rumpf sind für die Profis kein Problem. „Die Risse in der Außenhaut frästen wir aus und leimten Leisten und Spunde ein, das Stevenrohr wurde erneuert, eine neue Wellenanlage installiert“, erklärt der Bootsbauer.

Eine erste Bewährungsprobe hat das „Fischkind“ samt Eigner im Sommer 2023 auf dem Törn nach Südnorwegen erfolgreich bestanden. „Genuss pur!“, resümieren die beiden begeisterten Handwerker, Eigner und Segler. „Das große Cockpit mit schönen Bänken, gut geschützt mit einem umlaufenden Süll. Hier haben wir uns bei allen Bedingungen sicher gefühlt.“ Und auch unter Deck stellt die stark modifizierte Einrichtung ihre Funktion unter Beweis und ist vor allem ein angenehmer und gemütlicher Ort geworden. Die Metamorphose ist nachhaltig gelungen – aus der altmodischen IOR-Yacht ist ein klassisch wirkender, zeitlos-moderner Holz-Cruiser geworden.

Technische Daten der Miglitsch 42 “Fischkind”

- Konstrukteur: Anton Miglitsch

- Rumpflänge: 12,50 m

- Wasserlinienlänge: 10,20 m

- Tiefgang: 2,10 m

- Gewicht: 8,5 t

- Ballast/-anteil: 4,0 t/47 %

- Großsegel: 30,0 m²

- Genua I: 55,0 m²

- Spinnaker: 120,0 m²

- Segeltragezahl: 4,5

Weitere besondere Boote:

- “Lively Lady”: Britische Seeheldin im Schatten der “Gipsy Moth IV”

- J/V 43: An Class 40 orientierter Racer ist zugleich Cruiser

- “Polaris”: Passage Maker konzipiert für den hohen Norden

- “Betty Blue”: Wandlung eines Jollenkreuzers zum Schmuckstück

- Whitbread-Racer “Maiden”: Frauen auf Weltumsegelung mit Mission