Glückstadt ist ein kleines Idyll an der Unterelbe. Direkt hinter dem Deich liegt die Kleinstadt mit ihrem malerischen Hafen, der eingebettet zwischen historischen Backsteinhäusern südlich des Stadtkerns liegt. Heute deutet kaum etwas darauf hin, dass hier Anfang der Sechzigerjahre eine kleine Revolution im deutschen Bootsbau stattfand.

Doch wenige Hundert Meter vom Wasser entfernt baute der Tischlermeister Willy Asmus in seiner Werkstatt die ersten Boote aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Was damals als Freizeitprojekt begann, wurde wenig später zu einer der ersten Serienproduktionen von Kunststoffbooten in Deutschland.

Das könnte Sie auch interessieren:

Das war ein Novum. Asmus aber war der Umgang mit dem neuartigen Material geläufig. Denn in seinem Betrieb fertigte er bereits Kühlraumtüren aus Kunststoff. Nun aber sollten veritable Segelyachten daraus entstehen.

Erfolg der Werft bringt 16 Hanseat-Modelle hervor

Das Design entwarf der passionierte Segler nach Feierabend. Es war angelehnt an seinen 30er-Jollenkreuzer, ein Eigenbau, mit dem Asmus auf der Elbe bereits mehrere Erfolge gehabt hatte. Doch statt aus Holz oder Eisen bestand der Rumpf jetzt aus Kunstharz, Härter und Glasfasermatten. Die Beschläge wurden von Hand gefertigt, Bootsausrüstung von der Stange gab es seinerzeit noch nicht. Nach drei Jahren Bauzeit war der erste Hanseat 1963 fertig. Vier weitere sollten entstehen, zwei für seine Brüder und zwei für Freunde, die Asmus beim Bootsbau halfen.

Die Ära der Glückstädter Hanseaten

Das Projekt erwies sich als großer Erfolg. Auf den Regattabahnen der Republik sorgte das Kunststoffboot für Aufsehen. In einem Zeitungsartikel schwärmte Asmus: „Auf der Kieler Woche, bei guten sechs Windstärken, zischte der Hanseat wie eine Rakete aus dem Feld. Unter Spinnaker war das Schiff kaum zu halten.“ Ähnliches wiederholte sich auf einer Wettfahrt der Nordseewoche. Noch bevor die Zeitnehmer am Ziel eintrafen, war Asmus mit seinem Hanseaten bereits dort. „Die kamen ganz gemächlich angetuckert und hielten uns wohl für einen Tourenschipper“, wird er zitiert.

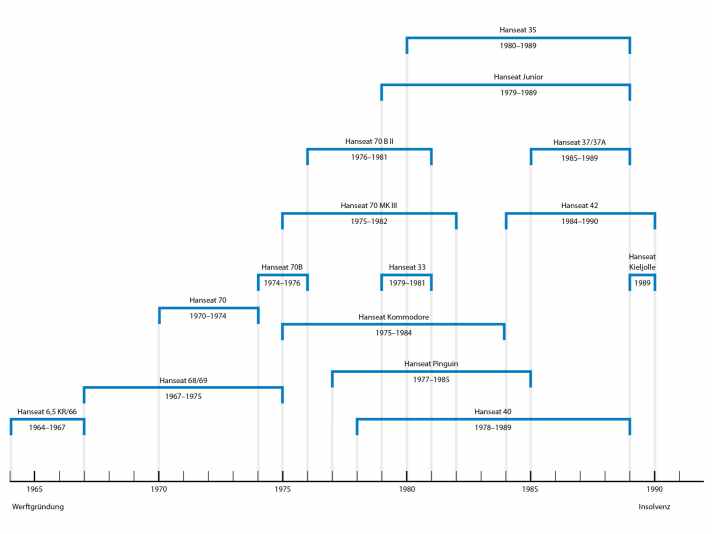

Damals konnte Willy Asmus kaum erahnen, dass auf die ersten fünf Boote noch mehr als 370 weitere folgen würden. Von der Gründung der Asmus-Werft im Jahr 1965 bis zu ihrer Insolvenz im Jahr 1985 stellte das Unternehmen 16 verschiedene Modelle her. Sie reichten vom zehn Fuß langen Hanseat Junior über den slupgetakelten Motorsegler (Hanseat 35 MS) bis zum Hanseat 42.

Pionier im deutschen GFK-Bootsbau

Ein Großteil der Designs stammte aus Willy Asmus’ Feder. Einige kamen auch von externen Konstrukteuren wie dem Amerikaner Doug Peterson (Hanseat 40). In Spitzenzeiten arbeiteten fast 100 Mitarbeiter in dem Betrieb; zeitweise war die Werft einer der größten Ausbildungsbetriebe der Region.

Asmus hatte im deutschen GFK-Bootsbau die Nase vorn. Erst nach ihm kamen Werften wie Dehler, Bavaria oder Esslinger und Abt mit Yachten dieser Größenordnung auf den Markt. Dabei war das im Bootsbau noch ungebräuchliche Material an sich nichts Neues. Bereits in den 1930er-Jahren wurde in den USA glasfaserverstärktes Harz verwendet, um Sperrholz oder Metallteile auf Kriegsschiffen zu ersetzen. Auch im Flugzeugbau fand es Anwendung, denn nach dem Aushärten war das Material nicht nur leicht, sondern auch äußerst robust.

Hanseat ist Kind der Kunststoff-Revolution

Ursprünglich musste das Verbundmaterial unter Hitze und Druck gehärtet werden. Doch 1943 kam das erste Zwei-Komponenten-Polyesterharz auf den Markt. Damit konnte das Material bei Raumtemperatur aushärten. Das vereinfachte die Anwendung erheblich und führte dazu, dass Kunststoff nach dem Krieg einen Boom erfuhr – auch im Bootsbau. Schon zwölf Jahre vor Asmus’ Debüt war 1951 in Warren, Rhode Island, die 12,80 Meter lange „Arion“ vom Stapel gelaufen, die weltweit erste größere Segelyacht aus GFK. Der schlanke Doppelender mit Mittelcockpit wurde von Sidney DeWolf Herreshoff entwickelt. Dessen Bruder, L. Francis Herreshoff, hatte das neuartige Bootsbaumaterial kurz zuvor noch als „frozen snot“ bezeichnet.

Doch der gefrorene Rotz sollte fortan den einst exklusiven Segelsport für die breite Masse öffnen. Er bot nämlich gleich eine ganze Reihe attraktiver Eigenschaften: Glasfaserverstärkter Kunststoff ist nicht nur robust und langlebig, sondern auch leichter und günstiger als traditionelle Baustoffe wie Holz oder Stahl. Zudem ist er wasserfest, beständig gegenüber Säuren und Laugen, nicht leitfähig und nicht anfällig für Korrosion.

Der Hanseat ist eines der Kinder dieser Kunststoff-Revolution. Noch heute gilt die Marke, den Namen von Willy Asmus’ erstem Schiff aus GFK erhielt, vielen Seglern als ein Synonym für solide und gut segelnde Fahrtenschiffe.

Neue Details von Typ zu Typ ausprobiert

Einer, der wie kaum ein anderer über die Entstehung der Hanseaten Auskunft geben kann, ist der ehemalige Bootsbaumeister der Asmus-Werft, Hans Hinrich Westphal (79). „Während andere Werften nur mit einfachen Glasfasermatten oder im Spritzverfahren arbeiteten, setzten wir beim Hanseaten auf Roving-Gewebe“, sagt Westphal.

»Auf der Kieler Woche zischte der Hanseat wie eine Rakete aus dem Feld. Unter Spinnaker war das Schiff kaum zu halten.« Willy Asmus

Dieses textilverstärkte Material besteht aus parallelen Faserbündeln, den sogenannten Rovings, die besonders effektiv Lasten aufnehmen können. „Alles wurde per Hand gerollt, verdichtet und schließlich getempert. Das Material war dadurch sehr fest und optimal dimensioniert.“

Neben der soliden Bauweise zeichnen sich die Yachten aus Glückstadt auch durch viele praxisorientierte Details aus, die Willy Asmus erdacht hat. Ein Beispiel sind die unterschiedlich hohen Duchten im Cockpit. Der Rudergänger sitzt etwas höher als die Crew und ist zugleich durch eine breite, solide Traveller-Schiene räumlich getrennt. Ein weiteres Detail sind die charakteristischen Aufbauten der ersten Typen. Sie prägen das markante Erscheinungsbild und bringen den Schiffen den Spitznamen „Panzerspähyachten“ ein.

Neue Wege auch im Design

Die nachfolgende 70er-Baureihe wurde ein noch größerer Erfolg. Die Schiffe sind angesichts ihrer guten Substanz noch heute gefragt. Zwischen 1970 und 1981 wurden über 200 dieser Yachten gebaut und immer weiterentwickelt. Neben dem Hanseat 70, erkennbar an der hölzernen Fußleiste, gab es den 70B, 70 MKIII und 70 BII. Am auffälligsten waren die Änderungen von Typ zu Typ am Skeg. Während der anfangs besonders solide aus Eisen gefertigt war, verschwand er bei den späteren Modellen völlig.

Diese Vielseitigkeit war es, die Willy Asmus als Konstrukteur auszeichnete, sagt Margit Ziegler, 77. Sie ist eine geborene Asmus und die Tochter des ehemaligen Werftchefs. „Er konstruierte ständig neue Dinge und hatte Ideen, die er sofort zu Papier brachte“, sagt sie. Das traf nicht nur auf die 70er-Baureihen zu. Auch viele der anderen Konstruktionen der Werft konnten in unterschiedlichen Versionen bestellt werden: ob mit Kielschwert oder festem Kiel, in Racing- oder Cruiser-Ausführung, als Segler oder Motorsegler, wie zum Beispiel beim Hanseat 35.

Zugleich ging Asmus stets gerne neue Wege – nicht nur bei den Materialien, sondern auch beim Design. So waren einige der gebauten Bootstypen durchaus ungewöhnlich. Dazu zählt sicherlich die 1977 aufgelegte „Pinguin“. „Wenn der Neubau hält, was das Modell verspricht, kann fast von einer kleinen Revolution im Bootsbau gesprochen werden“, schrieb die YACHT damals. Denn der Pinguin sollte trailerbar sein und vereinen, was als unvereinbar galt: Kimmkiele mit Seitenschwertern. Damit sollte er trockenfallen, ohne Formstabilität oder Wohnkomfort einzubüßen. Er wurde von Carsten Wagner entworfen und bis 1985 gebaut. An die Erfolge der 70er-Baureihe anzuknüpfen, gelang dem Pinguin jedoch nicht.

Fahrtensegler schätzen den Hanseat

Vor allem Fahrtensegler sind es, die noch heute die Details und die robuste Bauweise des zeitlosen GFK-Klassikers schätzen. Helge Aßmann und Asha Reich segelten zehn Jahre mit ihrer „Gegenwind“, einem Hanseat 70, um die Welt. Dabei wurde das Boot mehrfach auf die Probe gestellt – unter anderem nach der Kollision mit einem Riff. „Das hätten andere Schiffe sicherlich nicht überstanden“, sagt Asha Reich. Doch die robuste Bauweise und die dicke Materialstärke machten es möglich, dass das Schiff die Situation ohne Totalschaden überstand. Ganze zehn Zentimeter der Kielhacke gingen verloren und einige Kratzer am Rumpf kamen hinzu. Ein Leck entstand aber nicht. Und obwohl das Schiff oft als „Panzer“ bezeichnet werde, sagt Helge Aßmann, segle es sich dennoch gut und schnell – selbst bei leichtem Wind.

Es ist ein Satz, den man im Gespräch mit Hanseaten-Liebhabern öfter hört. Vor fünfzig Jahren, zur Blütezeit des Hanseaten, galt die Geschwindigkeit als eines der Aushängeschilder. 1978 sorgte Günter Milowsky gar für Aufsehen, als er mit seiner „Pommern“, einem Hanseat 70, in nur 22 Tagen den Nordatlantik im Alleingang überquerte.

Heute sind es andere Eigenschaften, die überzeugen. Als gemäßigte Langkieler segeln vor allem die älteren Modelle sehr kursstabil, reagieren dennoch sensibel auf Ruderbewegungen. Sie sind einfach in der Handhabung und funktional ausgestattet. Die Zahl der Fallen und Strecker ist übersichtlich und bei Hanseaten im Originalzustand noch immer am Mast zu bedienen.

»Er konstruierte immer wieder neue Dinge und hatte ständig neue Ideen, die er sofort zu Papier brachte.« Margit Ziegler (geb. Asmus)

Hanseat ist kurs- und wertstabil

So ist es auch an Bord der „Pajoti“, einem Hanseat 69, den Hans-Heinrich, 67, und Karin Jürgensen, 65, für eine Testfahrt zur Verfügung stellen. Wie ihr Boot kommen auch sie direkt von der Elbe. Die klassische und robuste Bauweise des Hanseaten war es, die die einstigen Folkeboot-Segler 2020 überzeugten, das Boot zu kaufen. „Man bekommt es einfach nicht kaputt“, sagen die Jürgensens.

Auch der Zustand ihres Hanseaten spielte bei der Kaufentscheidung eine Rolle. Der Vorbesitzer hatte, wie viele andere Eigner auch, ein umfassendes Refit durchgeführt. Dabei wurden die Püttinge neu laminiert, die Aufbaufenster erneuert, der Lack aufgefrischt und die Osmose behandelt, berichten die Jürgensens. Heute, mehr als 55 Jahre nach dem Bau, ist das Boot immer noch in einem hervorragenden Zustand. Es ist steif und dank des neuen Lacks auch optisch ansprechend. Selbst beim Gang über das Deck ist kein Knacken oder Knistern zu hören. „Solche Schiffe behalten ihren Wert. Vielleicht nicht unbedingt den finanziellen, aber den materiellen allemal“, sagt Karin Jürgensen.

Einsatz in der Marine

Doch nicht nur Fahrtensegler sind von den Yachten aus Glückstadt begeistert. Sechs Hanseaten vom Typ 70B werden noch immer intensiv von der Deutschen Marine genutzt, berichtet Fregattenkapitän Michael Hufnagel, Leiter der Seemannschaft der Marineschule Mürwik, auf Anfrage der YACHT. Seit fast 40 Jahren erlernen die Kadetten während ihrer Ausbildung die ersten nautischen und seemännischen Kompetenzen auf den Booten. „Sie sollen früh mit den Elementen und den Belastungen – etwa bei Schlechtwetter – in Berührung kommen“, sagt Hufnagel. Diese Erfahrungen sollen ihnen später auf den grauen Kriegsschiffen zugutekommen. Etwa 100 Tage im Jahr, schätzt Hufnagel, sind die Boote in der militärischen Segelausbildung im Einsatz. Der Hanseat eignet sich hervorragend dafür: „So wie der einst gebaut wurde, so werden heutzutage keine Boote mehr gebaut.“

Hufnagel betont, dass sich die gute Bauart auch darin zeige, dass sie trotz intensiver Nutzung noch nach 40 Jahren in einem guten Zustand sind. „Aber ja, auch ihre Zeit ist bald gekommen.“ Vermutlich werden sie dann bei der VEBEG, der bundeseigenen Treuhandgesellschaft, versteigert. Im Jahr 2020 wurden bereits die ersten neuen Boote, sieben Sunbeams 36.2, in die Flotte der Marineschule Mürwik aufgenommen. Vergleicht man beide miteinander, segelt der gemäßigte Langkieler eher träge und wie auf Schienen. Dahingegen luven die Sunbeams bei höheren Windstärken schneller an und erfordern eine aktivere Großschot-Führung.

1989 schließt die Asmus-Werft

Während die Hanseaten der Bundeswehr weiterhin im Einsatz sind, endete die Ära Asmus-Werft 1985. Die Schulden häuften sich und der Betrieb ging in die Insolvenz. Die Ursachen dafür sind nicht ganz eindeutig, sodass man bei der Suche unterschiedliche Erklärungen hört und liest. Dazu zählen hohe Materialkosten, internationaler Konkurrenzdruck, der Verfall des Dollars Mitte der 1980er-Jahre, Probleme mit Bankkrediten sowie steigende Lohnnebenkosten. Ein Insolvenzverwalter übernahm schließlich die Geschäfte und versuchte in den folgenden Jahren, das Asmus-Erbe an einen Nachfolger weiterzugeben – doch ohne Erfolg. „Ich war 1989 schließlich der Letzte, der das Licht ausgemacht hat“, sagt Westphal. Einige Negativ-Formen seien noch nach Dänemark gegangen, erzählt er. „Was aber weiter daraus geworden ist, wissen wir nicht.“

Einen letzten Anlauf gab es allerdings dann doch noch. Etwas mehr als zehn Jahre nach dem Ende der Hanseaten-Werft gründete der Sohn, Heiner Asmus, den Hanseat-Yachtservice. Auch Hans Hinrich Westphal konnte er für diese Idee gewinnen. Mit einem neuen Konzept errichteten sie zunächst etwas abseits des Hafens eine neue Halle und boten dort neben den klassischen Werftarbeiten und Winterlager auch Lackierungen, Osmose-Behandlungen und den Ausbau von Hanseaten an. „Wir machten alles, aber keinen Neubau“, sagt Westphal.

»Die Form, dieser klassische Stil und das Solide haben uns überzeugt. Man kriegt die Boote einfach nicht kaputt.« Hans-Heinrich & Karin Jürgensen

Vor allem Eigner von in die Jahre gekommenen Hanseaten sprach dieses Angebot an. Das ist sicherlich auch ein Grund, weshalb man noch heute gut aufgearbeitete Exemplare in den Häfen entlang der deutschen Küste findet. Obwohl das Geschäft vielversprechend begann, erzählt Westphal, ließ der Erfolg allmählich nach. 2009 ging der Bootsbaumeister in den Ruhestand. Und 2013, dreizehn Jahre nach dem Tod von Willy Asmus, verstarb auch Heiner Asmus. Es markierte das Ende der Hanseaten-Ära.

Heute erinnert im Hafen von Glückstadt nur noch wenig an die goldene Zeit der Hanseaten. Auf dem ehemaligen Gelände der Asmus-Werft, hinter dem Glückstädter Sperrwerk, ist seit Langem ein neues Schild am Eingang angebracht. Denn bereits 1992 zog die Yachtwerft Glückstadt dort ein.

Schaut man jedoch aufmerksam durch die Bootsreihen im Hafenbecken, fallen einem dann doch die vielen Hanseaten auf, die verteilt entlang der Stege liegen. Es ist das, was Willy Asmus’ Tochter noch heute erfreut, wenn sie runter zum Hafen geht. „Sein Lebenswerk schwimmt weiter – und das ist das Wichtigste“, sagt sie.