Es ist kein Zeichen von Ignoranz, wenn man die Marke mit dem kalligrafisch geschwungenen Schriftzug nicht kennt. Sechzehn Jahre gibt es sie gerade mal; die eigentliche Werft entstand erst vor elf Jahren. Und bis heute kennen die beiden Chefs – Jean-François Delvoye, der Architekt und Tüftler, und Jean-François Eeman, der Manager und Marketier – jeden der Eigner persönlich – so klein der Betrieb, so gering die Stückzahlen, so eng der Kontakt.

Verglichen mit den Großen des Wassersports ist Boréal ein absoluter Exot. Bei Beneteau verkauft noch der kleinste Händler im Jahr mehr Boote, als die Bretonen überhaupt bauen können. Selbst im Segment der Langfahrtyachten gelten sie als Spezialisten. Unter Kennern aber haben sie sich einen Namen gemacht. Zwei Mal schon gewannen sie mit ihren Alu-Konstruktionen den Titel Europas Yacht des Jahres, zuletzt im Januar mit der neuen 47.2. gegen harte Konkurrenz.

Dabei ist das Modell durchaus ein Wagnis. Mit ihm verlässt Boréal die schmale Nische der gezielt für hohe Breiten entwickelten Expeditionsyachten. Das Boot soll ebenso gut für lange Schläge auf der Ostsee taugen wie für einen Trip nach Südgeorgien, in der Rodney Bay so selbstverständlich ankern wie vor Puerto Williams. Karibik oder Feuerland, gemäßigte oder extreme Breiten – die 47.2 sei „für alles gemacht“, versichert Jean-François Eeman. Das ist kein kleines Produktversprechen.

Zwar bleibt das Modell ihrem Wesen nach eine typische Boréal: kernig, kräftig, unverkünstelt. Doch wer sich von der berufsschiffhaften Rohheit der Aluminiumkonstruktion löst, nicht so sehr auf die Farbe, sondern die Formen fokussiert, erkennt schnell, welche Evolution da stattgefunden hat: Vorn wie achtern ragt der Steven jetzt fast senkrecht aus dem Wasser; der Rumpf baut breiter, höher und in der Wasserlinie mehr als einen Meter länger als der des 2010 entwickelten Vorgängermodells.

Sobald die ersten Zeichnungen kursierten, hielten nicht wenige der bestehenden Eigner kurz inne. „Ist das noch eine Boréal?“, fragte sich die Fan-Gemeinde. Um es hier schon einmal vorwegzuschicken: doch, doch! Eine Gefahr der Verwässerung oder gar Lifestyleisierung muss niemand befürchten. Dagegen spricht schon die Gründergeschichte der Marke und die unstillbare Passion ihrer Gesellschafter.

Gelebte Leidenschaft

Bevor Jean-François Delvoye 2005 das erste Kundenboot gezeichnet, geschweißt und getischlert hatte, war er sechs Jahre lang mit Frau und vier Kindern selbst auf Langfahrt, in einem 15 Meter langen Aluminium-Eigenbau. Seine Praxiserfahrungen und die anderer Segler prägen noch heute die Konstruktionen der Werft. Auch die 47.2 trägt erkennbar seine Handschrift.

Jean-François Eeman, seinen Kompagnon, lernte er an einem Anleger in Ushuaia kennen. Die beiden teilen die gleiche Leidenschaft, die gleichen Überzeugungen. Und auch jetzt noch, nachdem der Betrieb etabliert, die Modellpalette gewachsen ist, büchsen sie abwechselnd und in unregelmäßigen Abständen für Wochen oder Monate aus dem Alltag aus – eine Art gelebte Marktforschung.

Dieser Tage ist der Geschäftsführer mal wieder weit weg. Wir erreichen ihn auf den Azoren und nur über den Umweg seines privaten E-Mail-Kontos. Denn Eeman, der selbst im nordeuropäischen Herbst am liebsten barfuß an Deck herumturnt, nutzt die letzte Chance für eine längere Auszeit unter Segeln, bevor sich sein Sohn aufs Abitur konzentrieren muss. An Hochseemeilen kann es vermutlich kein Chef einer anderen Werft auch nur entfernt mit den Boréal-Buddies aufnehmen. Die beiden sind fraglos selbst ihre härtesten Produkttester.

Bewährte Lösungen

So verwundert es nicht, dass bei allem Eifer der Weiterentwicklung etliche Eigen- und Besonderheiten der Marke geflissentlich bei der Modernisierung ausgespart wurden. Sichtbarster Beweis dafür ist das kurze, kompakte Deckshaus, das den Niedergang und mit seinem verlängerten Dach auch den Vorderteil der Plicht überspannt. Die Angelsachsen nennen es „Doghouse“, weil der Raum begrenzt ist und nur für ein bis zwei Crewmitglieder reicht.

Die halbrunde Kanzel ist ein Multifunktionswunder, wie überhaupt das ganze Schiff. Sie hält Wasser vom Salon ab, selbst wenn es heftig regnet oder Gischt von vorn fliegt. Bei Bedarf lässt sie sich mit einer schweren Alu-Tür hermetisch verriegeln, was die Kajüte bei Sturm zu einer Oase der Stille macht und in Revieren mit hoher Kriminalität zu einem schwimmenden Panzerschrank, mindestens aber zu einem schwer einzunehmenden Schutzraum.

Ein breiter Tisch darin dient der Navigation mit klassischen Papierseekarten. Tochteranzeigen der Bordelektronik, Plotter sowie Funkgerät finden hier, im Übergang zwischen Cockpit und Salon, einen perfekten Platz. Wer will, kann den Hochsitz mit Rundumblick auch als Bordbüro nutzen, da sich Laptop und Zweitbildschirm anschließen lassen. Der weich gerundete Sitz bietet verschiedene Positionen: in Fahrtrichtung eher aufrecht, quer dazu halb liegend, sorgt die Form gleichermaßen für sicheren Halt. Es ist ein Ort, geeignet, jeder Hundewache den Schrecken zu nehmen, weil sie auf der 47.2 garantiert weder klamm, kalt noch unbequem ausfällt. Ein besseres Arrangement ist am gesamten Yachtmarkt derzeit nicht zu finden.

Und das Deckshaus kann noch mehr. Seine gesamte Achterkante ist doppelwandig ausgeführt und bildet eine gut 20 Millimeter hohe, nach vorn offene Sicke. Diese fungiert wie ein riesiger Dorade-Lüfter: Der Fahrtwind wird kanalisiert und nach unten in die Kajüte umgelenkt, wobei Wasser der Schwerkraft folgend nach außen abfließt. Ein denkbar geniales, hocheffizientes System der Zwangsbelüftung, das unkaputtbar ist und auch bei verrammelten Luken in Tropen- oder Polarstürmen funktioniert.

Die konkav geformte Dachfläche des Aufbaus lässt sich auf Wunsch mit maßgefertigten Solarpaneelen von Solbian belegen, die in der Spitze bis zu 560 Watt Ladeleistung erzeugen. Zusammen mit einem ebenfalls gegen Aufpreis lieferbaren Windgenerator kann man das Boot fast komplett regenerativ versorgen. Es gibt optional aber auch einen Dieselgenerator, der in Verbindung mit einem Wassermacher monatelange Autonomie ermöglicht.

Seegerechter Ausbau

Bleiben wir, wo wir schon mal im Niedergang stehen, beim Ausbau und unter Deck. Licht und freundlich geht es hier zu, was den vielen Fenstern, Luken und dem hellen Holz geschuldet ist. Als Standard bietet die Werft Esche an, auf Wunsch helle Eiche. Wirkten frühere Boréals eher gedrungen, fast beengt, gefällt die 47.2 mit einem offeneren, großzügigeren Eindruck.

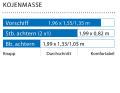

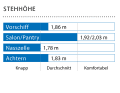

Gleichwohl darf man sie nicht mit Großserienbooten um die 15 Meter Rumpflänge vergleichen, die dagegen wie Tanzsäle anmuten. Die erhöht eingesetzte Salon-Sitzgruppe und das leicht vorgebaute Schott zum Deckshaus mindern den Raumeindruck. Und das nicht nur gefühlt: Wer zur Achterkammer an Backbord will, muss sich an einem Durchgang von nur 41 Zentimeter Breite vorbeischlängeln. Auch die Kopffreiheit ist in einigen Abteilen für ein Boot dieses Formats knapp bemessen. Die Nasszelle an Steuerbord etwa weist nicht einmal 1,80 Meter Stehhöhe auf.

Das hat die Werft nicht aus Versehen in Kauf genommen, es ist eine bewusste Entscheidung: „Wir wollten nicht unnötig viel Freibordhöhe vorsehen, nur um an ein paar Stellen mehr Platz zu schaffen“, erklärt Jean-François Eeman. „Ein höher gezogener Rumpf hieße mehr Windangriffsfläche am Ankerplatz“, gibt er zu bedenken.

Auch breitere Durchgänge waren kein vordergründiges Entwicklungsziel, weil sie auf See das Abstützen und Festhalten eher erschweren als erleichtern. Was das betrifft, ist die Boréal ein Muster. Wo immer man intuitiv hinfasst, gibt es Griffe oder Stangen, oft sogar beides, mindestens aber massive Umleimer, die man heute immer seltener findet. Alle wichtigen Funktionsbereiche liegen zudem zentral im Drehpunkt der Yacht.

Der Schwertkasten wird vom Mittelpodest des Salonsofas verborgen; dass darin und in der Schottwand zum Eignerbad ein massives Alu-Blatt mit Naca-Profil verschwindet, wenn man an flachen Küstenabschnitten ankern oder sogar „beachen“ will, fällt überhaupt nicht ins Auge. Allenfalls wird die Crew die Möglichkeit schätzen, sich beim Hantieren in der Pantry mit dem Rücken daran abstützen zu können.

Die Kochgelegenheit selbst ist weit mehr als das. Sie bietet genug Platz, relativ viel Stehhöhe, einen Blick nach draußen und zwei große Kühlschubladen, von denen eine als Gefriertruhe genutzt werden kann. Stauraum gibt es wie im ganzen Schiff reichlich. Auch unter dem Boden stehen mehrere gut erreichbare Fächer zur Verfügung, alle sauber ausgekleidet.

Im Durchgang zum Vorschiff ließe sich noch mehr Proviant unterbringen. Auf der Baunummer 1 thront hier aber der Refleks-Ofen, eine Sonderausstattung zwar, aber auf nahezu allen Boréals zu finden. Er versorgt nicht nur den Salon mit wohliger Wärme ohne unangenehmen Luftzug, ebenso die übrigen Kammern, in denen Plattenheizkörper hängen.

Auch wenn es beim Test im Oktober nachts keinen Frost gab, so kühlte es doch merklich auf 8 bis 10 Grad ab. Und obwohl der Ofen aus blieb, waren morgens Feuchtigkeit oder Kondenswasser einzig an den Rahmen der Goiot-Luken zu finden – nirgends sonst. Das liegt an der sorgfältigen Isolierung von Rumpf und Deck: 80 Millimeter PU-Schaum bringt Boréal in die Hohlräume ein; schwer zugängliche Stellen in der Struktur werden mit einem Kork-/Farb-Gemisch beschichtet.

Bärenstarke Struktur

Was die Integrität der Aluminium-Konstruktion betrifft, muss man sich keine Gedanken machen. Die Stärke der Außenhaut ebenso wie die Abstände und die Dimensionierung von Spanten und Stringern entspricht gehobenem Standard. Viele Eigner wählen aus diesem Grund eine Boréal und waren mit ihren Schiffen bereits im Eis, die Werftchefs sowieso. Deshalb auch halten sie anders als andere Werften am Konzept des vom Kiel geschützten Mittelruders fest. Und schweißen nicht nur im Bug, sondern selbst achtern ein wasserdichtes Kollisionsschott vor dem Ruderlager ein. „Better safe than sorry“, sagt Jean-François Eeman.

Schade fast, dass der Test bei meist moderaten Bedingungen stattfand. So ließ sich die Stärke der Verbände nur erahnen – etwa in der Welle eines vorbeifahrenden Frachters oder bei gut 20 Knoten im Schwell der Biskaya. Beides parierte die 47.2 absolut ungerührt: kein Pumpen im Rigg, kein Verwinden in Rumpf oder Deck. Alles andere wäre aber auch eine Überraschung gewesen, denn in puncto Substanz sind die Werftchefs absolut kompromisslos.

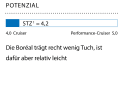

Was eher verblüfft bei einer Yacht dieser Ausrichtung, sind die Segeleigenschaften. Die Boréal als „Tänzerin“ zu bezeichnen, wie ein bekannter deutscher Extremsegler einmal von seinem Boot sagte, würde etwas zu weit gehen. Doch liegt sie viel mitteilsamer auf dem Ruder und belohnt Trimmanstrengungen unmittelbarer, als es das Gros ihrer Konkurrentinnen vermag.

Erstaunliches Temperament unter Segeln

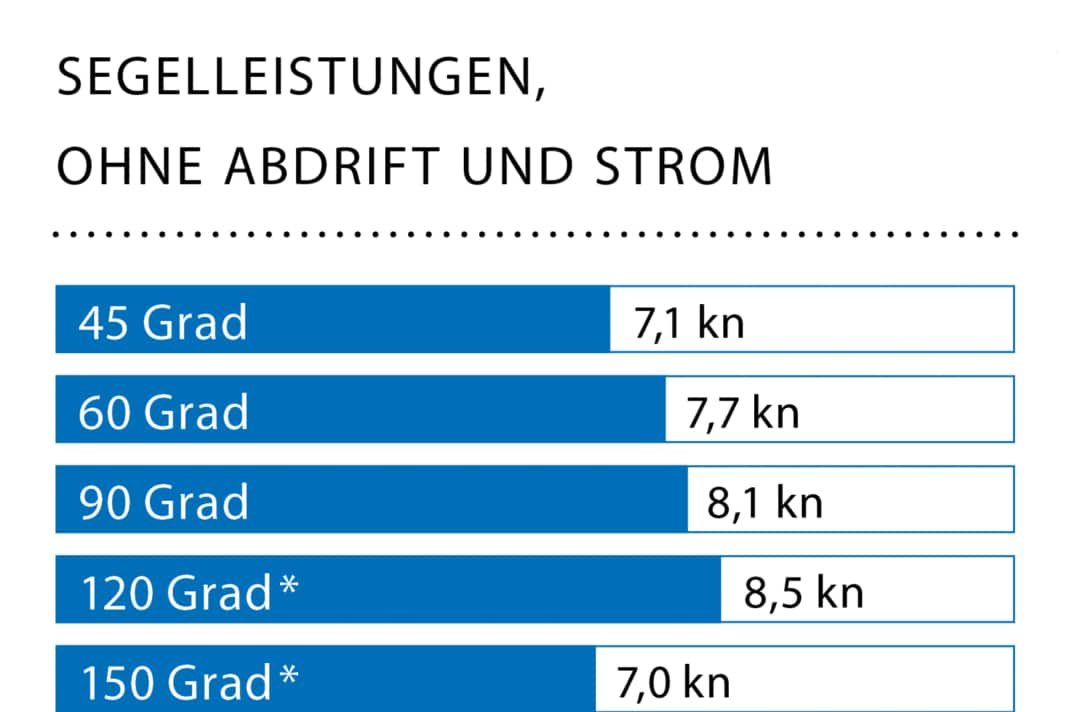

Schon der saubere Wasserabriss am Heck gibt ein erstes Indiz dafür, dass die 47.2 über effiziente Linien und eine ausgewogene Auftriebsverteilung verfügt. Gleiches gilt für die Messwerte, nicht zuletzt bei leichtem und mittlerem Wind.

Es dauert nach Wenden und Halsen zwar stets etwas, bis sie wieder auf Tempo kommt. Dann aber marschiert sie mit für ihre Segeltragezahl achtbarer Geschwindigkeit voran. Nur unter Genua 3 und Groß verwandelt sie bei geschrickten Schoten 6 bis 7 Knoten Wind in 4 bis 5 Knoten Fahrt – schnell genug, um nicht daran zu denken, den Diesel zu starten. Mit einem größeren Vorsegel oder Code Zero wäre da fraglos noch mehr zu holen.

Bei 10 bis 12 Knoten wahrem Wind wird die Boréal schon richtig lebendig. Dann reicht auch die Besegelung des Testbootes an der Kreuz für gut 7 Knoten, raumschots unter Gennaker für 8,5 Knoten – nahe an der Rumpfgeschwindigkeit.

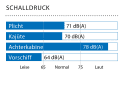

Messwerte der Boréal 47.2

Die bei einigen Expeditionsyachten spürbare Schwerfälligkeit, ja Teigigkeit geht ihr völlig ab. Sie lässt sich präzise an der Windkante steuern, ohne nervös zu wirken, und sie erfordert vom Rudergänger kaum Eingewöhnungszeit. Zudem segelt sie erfreulich steif, was bei Yachten mit Kielschwert und Innenballast auch keineswegs selbstverständlich ist – fraglos ein Effekt vieler Einzelmaßnahmen, die hier positiv zusammenwirken.

So erhöht der achtern breit auslaufende Rumpf ebenso wie das gegenüber dem Vorgängermodell um 200 Kilogramm vergrößerte Kielgewicht die Stabilität merklich. Zudem sind die Massen bei der 47.2 wie für die Marke üblich gut zentriert. Eigens dafür verläuft die Führung der Ankerkette vom Bug nach achtern bis vor den Mast und von dort nach unten in einen Kasten in der Bilge.

Es sind noch mehr Faktoren im Spiel. Dazu zählt auch der modifizierte Rigg- und Segelplan. Bei der Boréal 47.2 wird selbst das Stagsegel, sonst meist als Selbstwendefock konzipiert, leicht überlappend geschotet, was am Wind nicht nur mehr Fläche, sondern auch mehr Effizienz bringt. Zudem twistet es auf tieferen Kursen nicht so früh auf und kann über die erfreulich langen Schotschienen besser getrimmt werden.

So holte Jean-François Delvoye mehr Leistung aus dem Boot, ohne einen höheren Mast riggen zu müssen, der wiederum Stabilität gekostet hätte. Den etwas größeren Bedienaufwand beim Kreuzen im Vergleich zu einer Selbstwendefock nahm er dabei bewusst in Kauf. Zumal der kaum ins Gewicht fällt, weil das Boot über ein äußerst gelungenes Cockpitlayout verfügt.

Im achteren Bereich, wo getrimmt wird, stehen neben einer mächtigen 65er-Zentralwinsch von Lewmar für Fallen und Strecker vier weitere Winden für Groß- und Genua- oder Gennakerschoten zur Verfügung – alle in ergonomischer Höhe platziert und verrenkungsfrei auch vom Rudergänger zu erreichen. Es ist eine Adaption der Plicht, die sich beim bisherigen Topmodell bewährt hat, der Boréal 55 OC, die ebenfalls über zwei Steuerstände verfügt.

Wie aufwändig die Werft hier arbeitet, zeigt sich an der Leinenführung. Jedes vom Mast nach achtern umgelenkte Ende läuft in einem eigenen Kanal. Bricht eine Leine, lässt sich so rasch Ersatz einziehen, ohne Abdeckungen entfernen oder mit langen Einfädelhilfen an Deck hantieren zu müssen. Eben eine dieser Boréal-Besonderheiten, von denen es so viele gibt – und deren Praxisnutzen sich nicht immer gleich erschließt.

Fazit

Pasi Nuutinen, Mitglied der Jury bei Europas Yacht des Jahres und Cheftester des finnischen Segelmagazins „Vene“, befand nach seinem Probeschlag auf der 47.2: „Es ist, als schäle man eine Zwiebel oder öffne eine Matrjoschka: Jedesmal kommen neue Schichten ans Licht, jede für sich eine kleine Überraschung.“

Das charakterisiert dieses Boot auf treffliche Weise: Es überrascht immer wieder. Segelt lebendiger, als die raue Schale vermuten lässt, bietet aber auch mehr Komfort, als man erwarten würde. Bewahrt seine eigentliche Bestimmung, auch schweres Wetter locker zu parieren, glänzt zugleich jedoch mit einem fast mediterran-großen Gästecockpit und einer Badeplattform. Vereint traditionelle Merkmale wie einen Dieselofen mit einzigartigen Details wie den absenkbaren Seitenschwertern im Heck.

Liegt es am Hang der Werftchefs zum Abenteuer, dass sie einen so einsamen Kurs einschlagen? Oder ist es ihr unerschöpflicher Erfahrungsschatz, der sie darin bestärkt? Egal eigentlich. Sagen wir einfach: Gut, dass es so etwas Eigenständiges wie die Boréal 47.2 im Meer des Ähnlichen gibt!

YACHT-Bewertung der Boréal 47.2

Mit breitem Heck und Doppelsteuerstand übernimmt die Französin Elemente modernen Bootsbaus in einer Gattung, bei der es sonst mehr ums Ankommen geht. Das fördert die Steifigkeit ebenso wie den Segelspaß und macht die Boréal 47.2 zur echten Universalistin.

Konstruktion und Konzept

Bewährte, extrem robuste Bauweise

Kielschwerter, kann trockenfallen

Deckshaus mit Rundumblick

Segelleistung und Trimm

Hohe Grundgeschwindigkeit

Hohe Kurstreue, gutes Rudergefühl

Ergonomisches Arbeitscockpit

Wohnen und Ausbauqualität

Seegerechte Kajütaufteilung

Heller, zugleich durabler Ausbau

Doppelkoje backbord achtern schmal

Ausrüstung und Technik

Sorgfältige Isolierung

Top-Verarbeitung und -Komponenten

Zwangsbelüftung über Deckshaus

Die Boréal 47.2 im Detail

Technische Daten der Boréal 47.2

- Konstrukteur: Jean-F. Delvoye

- CE-Entwurfskategorie: A

- Rumpflänge: 14,36 m

- Wasserlinienlänge: 12,73 m

- Breite: 4,39 m

- Tiefgang (Schwert o./u.): 1,02/2,48 m

- Theor. Rumpfgeschwindigkeit: 8,7 kn

- Gewicht: 13,7 t

- Ballast/-anteil: 3,8 t/28 %

- Mastlänge: 17,50 m

- Großsegel: 45,0 m²

- Rollgenua (125 %): 55,0 m²

- Stagfock (opt.): 26,0 m²

- Maschine (Volvo Penta): 38 kW/51 PS

- Kraftstofftank: 635 l

- Frischwassertanks (2): 635 l

- Fäkalientanks (2): 80 l

Rumpf- und Decksbauweise

Geschweißte Vollaluminium-Konstruktion mit Rahmenspanten und Stringern. Kielsohle 10, Rumpf 8, Deck 4 bis 5 mm. Wasserdichte Kollisionsschotts vorn und achtern, Langkiel mit voll aufholbarem, profiliertem Aluminium-Schwert. Absenkbare Seitenschwerter.

Werft

Boréal Sarl, ZA Convenant Vraz, F-22220 Minihy Tréguier, Tel. 0033/296 92 44 37, boreal-yachts.com

Preis der Boréal 47.2

- Grundpreis ab Werft: 987.280 Euro brutto inkl. 19% MwSt.

- Garantie/gegen Korrosion: 2/5 Jahr

Stand 04/2025, wie die ausgewiesenen Preise definiert sind, lesen Sie hier!

Die Konkurrenz der Boréal 47.2 bei der Markteinführung 2021

Die Boréal ist nicht allein am Markt, aber hat viele Alleinstellungsmerkmale.

Allures 45.9

Das Boot aus der Normandie ist der Bestseller im Allures-Programm – und die geschliffenste Yacht dieses Segments. Wahlweise gibt es sie mit Integralschwert oder Schwenkkiel. Der Ausbau wirkt gefällig, das Gesamtpaket überzeugend, der Preis günstig. Die Boréal ist aber für Extremreviere kompletter ausgestattet. Lesen Sie hier den Test der Allures 45.9.

Bestevaer 45 ST Pure

Retrodesign aus Holland, das allein schon seiner Linien wegen auffällt. Das Deckshaus bietet der Crew Schutz sowie Sicht nach allen Seiten. Die Plicht (mit Pinne!) ist tief, die Sülls sind hoch, auch das vermittelt viel passive Sicherheit. Wahlweise zwei oder drei Kabinen. Toll – und teuer, dafür überkomplett ausgerüstet. Lesen Sie hier den Test der Bestevaer 45 ST Pure.

Garcia Exploration 45

Die von Blauwasser-Instanz Jimmy Cornell mitentwickelte Yacht teilt sich mit der Allures den gleichen Rumpf, ist jedoch noch mehr auf Langfahrt ausgerichtet. Dank vor dem Salon angeordneter Navi mit erhöhter Sitzposition erlaubt sie Wachegehen von unter Deck. Auch fürs Überwintern im Eis gemacht.

Ovni 450

Weiterentwicklung der erfolgreichen Ovni 445, die in Länge, Preis und Ausrichtung zwischen Allures und Boréal liegt. Vergrößerte Fensterflächen sorgen für ein helles Ambiente unter Deck, zwei Steuerstände für gute Übersicht. Gegen Aufpreis gibt es statt der Textil-Sprayhood einen fest verschweißten Alu-Dodger. Lesen Sie hier den Test der Ovni 450.

Der Test erschien zum ersten Mal 2021 und wurde für diese Onlineversion überarbeitet.