Historie: Schiffbruch zweier Crews mit unterschiedlichem Ausgang – auf der einen Seite Teamplay, auf der anderen Kannibalismus

Morten Strauch

· 17.05.2025

Sydney im November 1863: Auf den kleinen Rahsegelschoner „Grafton“ werden tonnenweise Sandsteinblöcke geladen, um den bestehenden Ballast aus Gusseisen auf insgesamt 25 Tonnen zu erhöhen. Das Schiff soll auf eine waghalsige Mission nach Campbell Island im südlichen Pazifik geführt werden. Die liegt inmitten der „Wütenden Fünfziger“, der berüchtigten Zone unterhalb des 50. Breitengrades, in der die Winde ungebremst um den Erdball jagen. Gerüchten nach soll es auf der unbewohnten Insel eine ertragreiche Zinnmine geben, die nur darauf wartet, ausgebeutet zu werden.

Auch lesenswert:

Die Crew besteht aus lediglich fünf Männern, da es sich nur um ein Erkundungskommando handelt, welches ohne großes Aufsehen die Mine lokalisieren und beanspruchen soll. Kapitän Thomas Musgrave und der Franzose Raynal, ein Goldgräber und Überlebenskünstler, führen die Expedition an. Vervollständigt wird der Trupp von zwei Matrosen sowie einem von Lepra fürchterlich entstellten Koch.

Am 2. Dezember fällt der Anker vor Campbell Island, doch Bodenschätze lassen sich trotz intensiver Suche nicht finden. Desillusioniert beschließen die Männer Ende Dezember, wieder Segel in Richtung Sydney zu setzen. Auf dem Rückweg wollen sie den Aucklandinseln noch einen kurzen Besuch abstatten, um Seelöwen und Robben zu erlegen, deren Tran wenigstens etwas Gewinn einbringen würde.

Havarie der “Grafton” im Januar 1864

Am Neujahrstag kreuzt die „Grafton“ in die Meerenge zwischen der Hauptinsel und der südlich gelegenen Adams Island. Durch das Fernrohr lassen sich Horden der begehrten Meeressäuger entdecken; die Crew ist frohen Mutes. In wenigen Tagen wollen sie ihre Fässer mit dem flüssigen Gold füllen. Immer weiter tasten und loten sich die Männer in die Bucht hinein, erst nach Westen, dann nach Norden. Am Nachmittag des 2. Januar geht die „Grafton“ bei sieben Faden Wassertiefe endlich vor Anker, jedoch ohne ausreichenden Sicherheitsabstand zu den Felsen. Ein zweites Grundeisen soll diesen Missstand korrigieren, doch bereits in der Nacht kommt ein Orkan auf und eine Ankerkette reißt. Der verbleibende Anker beginnt zu slippen. Eine Flucht unter Segel ist unmöglich, sodass der Schoner auf ein Riff geworfen wird.

Verzweifelt sichern die Männer Proviant und Ausrüstungsgegenstände am hochragenden Heck. Die Crew selbst schützt sich notdürftig unter einem geteerten Leinentuch und hofft auf Gott und den nächsten Morgen.

Bei Tageslicht gelingt es, das unbeschädigte Beiboot in Lee auszubringen, sodass sich die gesamte Crew mit einigen Ausrüstungsgegenständen an Land retten kann. Am Strand schützen sich die durchnässten und vor Kälte zittern den Havaristen notdürftig unter einem behelfsmäßigen Zelt. Lieber wären sie rasch in den Fluten ertrunken, als einen qualvollen Hungertod auf einer sturmzerzausten Insel zu erleiden.

»Robben waren mehr als nur Fleisch für die ›Grafton‹-Crew. Ihr Tran diente als Lampenöl und für Seife. Die Häute für Kleidung. Sogar das Blut wurde genutzt: als Tinte für die Tagebücher.«

Doch sie fassen schnell neuen Mut, denn auf dem Wrack befindet sich viel Material, mit dem ein Unterschlupf gebaut werden kann. Und eines ist der bunt zusammengewürfelten Crew aus unterschiedlichsten Charakteren von der ersten Minute an klar: Nur wenn sie zusammenhalten, haben sie eine Überlebenschance!

Also verholen die Männer Bretter, Tauwerk und Werkzeuge wie Spitzhacken oder Beile an Land, um ein stabiles Zelt zu bauen. Außerdem können mehrere Säcke Salz, ein Sextant, ein Gewehr, Schießpulver, Töpfe, Pfannen, 100 Pfund Zwieback, 50 Pfund Mehl, Tee, Zucker, Gewürze und sogar sechs Pfund Tabak geborgen werden. Nicht die schlechtesten Voraussetzungen für ein Überleben, aber den Männern ist bewusst, dass ein Rettungsschiff frühestens in zehn Monaten eintreffen könnte – wenn es überhaupt losgeschickt werden würde.

Beginn des Südwinters

Vor allem Kapitän Musgrave verfällt beim Gedanken an seine Familie in Depressionen. Mit seinem Ideenreichtum schafft es Raynal jedoch immer wieder, seine Kameraden zu motivieren. So ist man sich schnell einig, dass ein Haus gebaut werden muss, um den subarktischen Winter zu überstehen. Auch beim Essen beweisen sie Disziplin. Den ersten Seelöwenbraten schlingen die Schiffbrüchigen noch widerwillig herunter, das tranige Fleisch riecht und schmeckt unappetitlich.

Die nach zweimonatiger Bauzeit fertiggestellte Hütte von 24 mal 16 Fuß ist ein kleines Meisterwerk. Sie liegt strategisch gut an einer Bachmündung auf einem Hügel mit Blick über die Bucht. Verwendet wurden neben Mastteilen für das Gerüst auch lokales Eisenholz, flache Felstrümmer und Mörtel aus gebranntem Muschelkalk. Das Herzstück ist ein Ofen, dessen Abzugsrohr aus den Kupferplatten der Rumpfbekleidung gefertigt ist. Dazu gibt es einen Tisch, zwei Bänke und ein kleines Bücherregal. Für Tageslicht sorgen drei kleine Fenster aus Glasscheiben der „Grafton“. Ihr Haus taufen die Männer feierlich „Epigwaitt“. Ein Begriff der nordamerikanischen Indianer, der „Nahe am großen Wasser“ bedeutet.

Als nervenaufreibende Plage erweisen sich die massenhaft vorkommenden Schmeißfliegen, die bei jedem Wetter alles belagern, was als Brutstätte für ihre Eier dienen könnte. An wärmeren Tagen zerstechen zudem Sandfliegen jedes Stück freier Haut. Regelmäßig geht ein Trupp auf Robbenjagd, entweder zu Fuß oder mit dem Beiboot. Für Abwechslung auf dem Speiseplan sorgen mitunter Seevögel, Muscheln oder Fisch.

Klare Regeln sorgen fürs Überleben

In Vorbereitung auf den nahenden Winter werden einige Robben aufgeschnitten, gepökelt und als Schinken unter dem Dachgebälk aufgehängt. Trotzdem leiden die Seemänner an einer Mangelernährung, die sich in Übelkeit, Darmproblemen und Abgeschlagenheit offenbart. Es fehlt an Kohlenhydraten genauso wie an Zucker und Vitamin C. Abhilfe schafft dann eine stinkende Rosettenpflanze, die gegart eine willkommene Beilage ist.

Die Gruppe gibt sich größte Mühe, Streitigkeiten bereits im Keim zu ersticken. Zu groß ist die Angst vor einer möglichen Eskalation, die fatale Folgen für alle haben könnte. Musgrave wird, ungeachtet seines Ranges, demokratisch zum Gruppenführer gewählt. Mit seiner freundlichen, aber bestimmten Art sorgt er für Ordnung, überwacht die Einhaltung der Regeln und teilt die täglichen Aufgaben zu. Um Machtmissbrauch vorzubeugen, einigt sich die Gemeinschaft mit ihrem Anführer auf das Recht, ihn in solchen Fällen abzusetzen und einen neuen zu bestimmen.

“Invercauld” sinkt im Mai 1864 vor den Aucklandinseln

Rund 20 Meilen nordwestlich von Epigwaitt läuft der schottische Rahsegler „Invercauld“ auf ein Riff der Aucklands, wobei der Kiel abgerissen und die Crew in die tobenden Fluten gespült wird. Im Nu geht das Schiff auf Tiefe, nicht alle Männer können schwimmen und erreichen den rettenden Strand.

»Die Offiziere der ›Invercauld‹ befehlen den Schiffsjungen, Wasser von einem nahen Bach zu holen. Sie ziehen es vor, aus einem der stinkenden Stiefel zu trinken, anstatt sich selbst aufzuraffen.«

Als der neue Tag anbricht, wird beim Zählappell festgestellt, dass neunzehn Männer überlebt haben. Der schmale, hufeisenförmige Strand, an dem sie kauern, liegt am Fuße eines fast lotrechten Felsens, der sich mehr als dreihundert Fuß hoch auftürmt. Als sie die angespülten Wrackteile nach Lebensmitteln durchsuchen, finden sie nur zwei Pfund durchweichte Kekse und die gleiche Menge an gepökeltem Schweinefleisch. Kapitän Dalgarno scheint gelähmt, er lässt keine geordnete Suche nach einer Behausung oder Nahrung durchführen. Streitigkeiten und Egoismus prägen vom ersten Tag an das Miteinander. Tagelang vegetieren die Männer am Strand und ernähren sich von Seetang, kleinen Fischen oder Pflanzen, die aus den Felsritzen wachsen.

Dann beschließt die Gruppe, den Aufstieg zu wagen, um eine aussichtsreichere Umgebung zu finden. Einen verletzten Seemann, der nicht in der Lage ist zu klettern, lassen sie am Strand zurück. Sein Todesurteil. Oben auf den Klippen gelingt es einigen, ein kleines Schwein zu erlegen. Die rohe Leber wird sofort gegessen und das Blut noch vom Boden aufgeleckt. Der Rest wird hastig auf einem Feuer zubereitet und verschlungen.

Am nächsten Morgen ziehen der Koch und drei weitere Männer eigenständig los in der Hoffnung, weitere Schweine zu erlegen. Keiner hält sie auf, der Kapitän ist weiterhin in Apathie versunken. Also versucht der Matrose Holding, seine Kameraden weiter zu führen, die meisten barfuß und in schwacher Verfassung.

Es regnet in Strömen und die Temperatur liegt knapp über dem Gefrierpunkt. Doch mangels Offiziersrang hat Holding keine Befehlsgewalt, und sobald die Dämmerung einsetzt, weigert sich der Trupp, auch nur einen Schritt weiterzugehen. Beim Feuermachen stoßen die Jäger wieder dazu, allerdings ohne Schweine – und ohne den Koch, der sich selbst erschöpft aufgegeben hatte. Jetzt sind es noch 17 Überlebende. Die Gruppe zerfällt weiter.

Epigwaitt, 23. Mai 1864

Erster Schneefall. Die Seelöwen verlassen die Bucht. Auf Suche nach Nahrung brechen die Männer der „Grafton“ regelmäßig zu langen Streifzügen auf. Doch trotz der überschaubaren Größe des kleinen Eilands ist es schier unmöglich, in den nördlichen Teil vorzustoßen – zu verwachsen und zerklüftet. Mehr als einmal steht Musgrave auf dem höchsten Punkt von Auckland, um das Meer nach Segeln abzusuchen und die Insel zu skizzieren. Er ahnt nicht, welches Drama sich im Norden zur selben Zeit abspielt.

Zehn Überlebende der „Invercauld“ haben sich mittlerweile zu einem Strandabschnitt im Nordosten durchgeschlagen. Sie finden Napfschnecken und können Fische und Möwen erlegen. Anfang Juni stoßen sie auf die Ruinen der vor zwölf Jahren verlassenen Siedlung Hardwicke. Die anfängliche Euphorie verschwindet schnell, denn alles Brauchbare wurde von den Siedlern wieder mitgenommen. Das Grauen spitzt sich immer weiter zu, einer nach dem anderen stirbt vor Hunger und Erschöpfung. Es kommt gar zu einem Totschlag im Affekt mit anschließendem Kannibalismus.

Weihnachten 1864 auf den Aucklandinseln

In Epigwaitt ist der mentale Tiefpunkt erreicht, denn die Hoffnung auf eine Rettung ist endgültig dahin. Mit dem Mut der Verzweiflung fällt der Beschluss, das Beiboot zu modifizieren, um die Flucht nach Neuseeland antreten zu können. Ein ambitionierter Plan, denn es fehlt an benötigten Werkzeugen und Arbeitsmitteln. Deren Herstellung ist bereits eine Herkulesaufgabe: Raynal tüftelt allein eine Woche an einem Schmiedeblasebalg aus Wrackresten und Robbenhäuten, um später damit Werkzeuge herstellen zu können. Für die ebenfalls benötigten Holzkohlen der Schmiede wird ein mit Torf bedeckter Scheiterhaufen gebaut.

In einem fortlaufenden Lernprozess entstehen aus Spitzhacken und Eisenringen neue Werkzeuge wie Zangen und Bohrer sowie Formen zum Anfertigen von Nägeln, Meißel und Säge. Derweil setzen die letzten drei Überlebenden um Kapitän Dalgarno mit einem zusammengezimmerten Bötchen auf die vorgelagerte, nur 500 Meter entfernte Rose Island über. Hier gibt es wilde Kaninchen und Robbenbabys zuhauf, weshalb sich Gemütszustand und Zusammenhalt etwas verbessern.

22. Mai 1865

Ein Jahr nach dem Schiffbruch der „Invercauld“ passiert das Wunder: Das spanische Schiff „Julian“ segelt vor ihren Augen in die gegenüberliegende Bucht von Port Ross. Sie entfachen ein Feuer und schreien sich die Seele aus dem Leibe. Und tatsächlich wird ein Beiboot zu Wasser gelassen, das die Gestrandeten an Bord holt. 22 ihrer Kameraden hatten weniger Glück und sind qualvoll gestorben.

Mitte Juni ist auch das neue Meisterstück der „Grafton“-Crew bereit für die riskante Überfahrt. Das „Rescue“ benannte Boot wurde auf 17 Fuß verlängert, erhöht und mit einem Deck versehen. Einziger Haken: Das modifizierte Boot kann nur noch drei Personen aufnehmen, die restlichen zwei müssen auf der Insel ausharren.

Musgrave segelt das Boot in fünf Tagen durch die aufgewühlte Wintersee nach Neuseeland und rettet seine zurückgelassenen Kameraden in einer siebenwöchigen Odyssee auf einem Austernfischer. Alle haben überlebt.

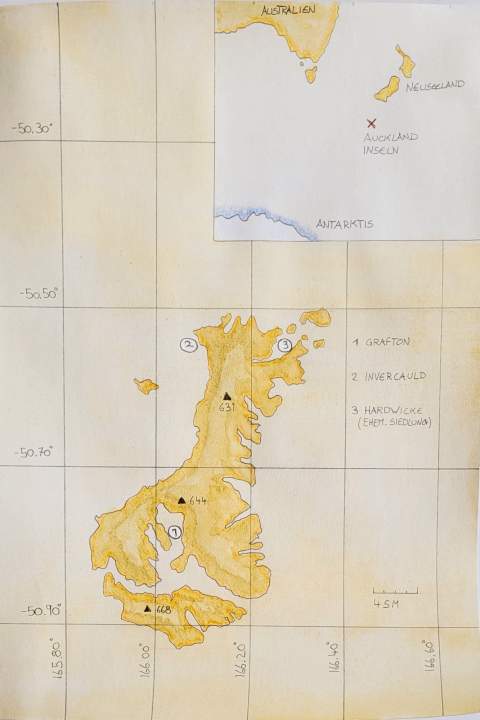

Die Aucklandinseln

Die Inseln wurden 1806 von dem britischen Walfänger Captain Bristow entdeckt, der dort erstmals Schweine aussetzte. Im Jahr 1840 ging der britische Entdecker James Clark Ross mit seinen Schiffen „Terror“ und „Erebus“ vor Anker. Ross ließ Karten zeichnen, Haustiere auswildern und Beeren und Gemüse anpflanzen, bevor er weiter Richtung Antarktis segelte. Später schlug er vor, eine Strafkolonie dort zu errichten. Doch stattdessen unternahm Charles Enderby 1849 den Versuch, die Inseln zu besiedeln, um einen Walfang-Stützpunkt aufzubauen.

Rund 150 Männer, Frauen und Kinder wurden auf dem abgelegenen Archipel angesiedelt, um sich ihren Lebensunterhalt mit Gemüseanbau zu verdienen. Keine drei Jahre später wurde das Experiment aufgrund der widrigen Umstände und wegen Gewalt- und Alkoholexzessen abgebrochen, die Inseln wurden wieder der Natur überlassen – bis die „Grafton“ und die „Invercauld“ 1864 dort Schiffbruch erlitten. Später wurden Rettungsstationen eingerichtet, um künftigen Schiffbrüchigen das Überleben zu erleichtern. Seit 1998 sind die Inseln eine streng geschützte UNESCO World Heritage Site. Landgänge sind nur in Ausnahmefällen und in Begleitung erlaubt.