- 1944 baute Carl-Eric Ohlson sein erstes Boot selbst: „Ansy“ segelt heute noch

- Zum Leidwesen der Bootsbauer orderten amerikanische Kunden die Boote farbig gemalt

- Bei allen Olympiaden von 1952 bis 1968 hatten die Ohlsons ein Medaillenboot

- In Regatten an der US-Ostküste sind Ohlson-Yachten auch heute noch ganz vorn mit dabei

- The Ohlson Project – Digitales Museum für die Gebrüder Ohlson

Text von Lutz von Meyerinck

Im Jahr 1951 ließen die Brüder Einar und Carl-Eric Ohlson ihr Yachtdesign-Büro unter dem Namen „Ingenjörsfirman Bröderna Ohlson AB“ in Göteborg registrieren. Doch schon seit vielen Jahren hatten sich die beiden zuvor mit Entwürfen von Yachten erfolgreich an verschiedenen nationalen Wettbewerben beteiligt und Pläne für allerhand Einzelbauten abgeliefert, sowohl Segel- als auch Motoryachten.

Eines der ersten wirklich durchschlagenden Projekte war der Entwurf und Bau des 5.5-mR-Boots „Hojwa“. Es gewann mit Carl-Eric Ohlson als Crewmitglied die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 1952 in Helsinki. Der Erfolg machte die Brüder in der Szene weltweit bekannt.

Einar und Carl-Eric Ohlson waren in Hälleviksstrand im Nordwesten von Orust aufgewachsen. In dem Ort war, wie in vielen Gemeinden an der Westküste, eine Flotte von Handelsschiffen beheimatet, die zwischen den Häfen der Nord- und Ostsee Fracht fuhren. Der Vater der Brüder, Oskar Ohlson, war Eigner eines dieser Schiffe. Er fuhr seinen Kutter „Irex“ selbst. Ursprünglich stammte die Familie jedoch aus Kungsviken, ebenfalls im Nordwesten von Orust gelegen.

Auch interessant:

Orust war seit langer Zeit das Herz des Bootsbaus an der Westküste. Man baute dort schon vor der Zeitenwende geklinkerte Boote, wie archäologische Untersuchungen ergeben haben. Für alle erdenklichen Arbeiten von der Jagd über den Transport von Waren, Mensch und Tier bis hin zur Fischerei war es die wesentlichste Voraussetzung, ein Boot zu besitzen. Und da die Erträge der Landwirtschaft in dieser Region stets knapp ausfielen, fertigten die Menschen im Nebenerwerb eben Schiffe.

Daraus entwickelte sich schon im Mittelalter der Bau von Fischereifahrzeugen und Frachtseglern, ein Gewerbe, das weit über den Landstrich hinaus bis hin zum norwegischen Königshaus große Anerkennung genoss. Ein Zentrum dieses Bootsbaus hatte sich rund um Kungsviken etabliert. Das Wissen und die Fähigkeiten zum Boots- und Schiffbau hielten sich vor Ort und wurden von einer Generation zur nächsten vererbt.

Mitte der 1930er Jahre gingen die Brüder Ohlson bei ihrem Onkel, dem Boots- und Schiffbauer Hjalmar Johansson, in die Lehre

Mit Gründung des königlich schwedischen Yachtclubs GKSS in Göteborg 1861 entstand Bedarf an neuen Fahrzeugen für den Segelsport und sorgte für einen weiteren Aufschwung des Bootsbaus in der Region. Zeitgleich profitierten Werften und Zulieferbetriebe wie Sägereien und Metallverarbeitung von der Einzug haltenden Elektrifizierung.

Mitte der 1930er Jahre gingen die Brüder Ohlson bei ihrem Onkel, dem Boots- und Schiffbauer Hjalmar Johansson, in die Lehre. Der hatte seine Werft aus Kungsviken nach Långedrag verlegt, heute ein Vorort von Göteborg, um näher an der Kundschaft der beiden lokalen Yachtclubs GKSS und Segelsällskabet Fram zu sein. Im Jahr 1929 baute Johansson dort den ersten Drachen nach den neuen Plänen von Johan Anker.

Für den Segelsport in Schweden spielten Designwettbewerbe eine große Rolle. Die Ergebnisse wurden in der Lotterie verlost. Ein gutes Beispiel solcher Wettbewerbe ist Johanssons Design Flory von 1924, ein Koster-Boot, dem viele weitere Koster-Designs folgten.

Hjalmar Johansson genoss einen guten Ruf, und Einar Ohlson lernte bei ihm auch, Linienrisse zu entwickeln und zu berechnen. Während des Krieges arbeitete er an der Göteborger Schiffbauversuchsanstalt, testete Modellrümpfe im 300 Meter langen Testtank und lernte dabei die Optimierung von Rümpfen an Modellen. Diese Erfahrungen und die Möglichkeiten des Göteborger Testtanks nutzte er später bei vielen seiner Designs. Ab 1941 arbeitete er für Götaverken im Großschiffbau und studierte ab 1943 am Abend Schiffbau an der Hochschule in Göteborg.

1944 baute Carl-Eric Ohlson sein erstes Boot selbst: „Ansy“ segelt heute noch

1943 nahmen die Brüder mit einem Entwurf für ein Koster-Boot an einem weiteren Wettbewerb teil. Auch wenn sie nur Zweite wurden, machte ihr Design als 18 qm Regel Båt Furore und wurde zur Basis für den K6-Koster. Carl-Eric Ohlson baute das erste Boot, „Ansy“, 1944 bei Johansson. „Ansy“ segelt heute noch, ebenso wie viele andere der K6. Weitere Koster folgten wie der 22er, 28er, 32er und diverse Entwürfe kleinerer Boote für den Bedarf der Mitglieder der Segelvereine an der Küste rund um Göteborg.

Im wirtschaftlichen Aufschwung der Nachkriegszeit beabsichtigte der GKSS, breite Teile der Gesellschaft für den Segelsport zu interessieren, und erteite den Brüdern Ohlson 1949 den Auftrag, ein seetüchtiges offenes Kielboot zu entwerfen. Es sollte günstig zu bauen und kleiner als das Starboot sein. Es entstand 1950 der GKSS EKA Skiff.

Er fand schnell Verbreitung. Fast 1.300 Boote wurden über die Jahre gebaut, viele von Vater und Sohn Willy Halvardsson Båtbyggeri sowie Oskar Arvidsson Båtvarv, der späteren Najad-Werft in Henån. Auf der Grundlage dieses Erfolgserlebnisses ließen die Brüder 1951 ihre Ingenjörsfirman Bröderna Ohlson AB beim Registergericht eintragen.

Für die anstehenden Olympischen Spiele 1952 in Helsinki starteten die Brüder Ohlson mit Eric Hanson, Birger Jonsson und Folke Wassén die Entwicklung eines Bootes für die 1949 von Charles Nicholson neu entwickelte 5.5-mR-Klasse. Mit der Entscheidung der International Yacht Racing Union für die 5.5-mR-Boote verloren die 6er ihren olympischen Status. Das neue Boot „Hojwa“ machte sich vor Helsinki so gut, dass die Crew eine Bronzemedaille mit nach Hause brachte.

Aufgrund des international guten Rufes der 5.5-mR- Boote wagte sich das Büro an den Entwurf eines 35 Fuß, später auch 36 Fuß langen Seekreuzers

Der Erfolg war ein mediales Ereignis, brachte den Brüdern Ohlson vor allem aber neue Design- und Bauaufträge. Allein bis zu den Spielen 1956 in Melbourne entwickelten sie rund zehn Boote. Dort gelang einem ihrer Schiffe ebenfalls ein Medaillengewinn. Lars „Lasse“ Törn und Crew gewannen Gold mit der von den Ohlsons gezeichneten und bei Oscar Schelin in Kungsör gebauten „Rush V“. Auch nach diesen Spielen kamen neue Aufträge für das Büro, die Designs der Ohlson-Brüder waren begehrt. Die Liste der Auftraggeber aus der Zeit liest sich wie ein „Who’s who“ der Segelwelt.

Neben der Entwicklung der Pläne konnten die Brüder ein komplettes Programm bieten, denn sie verfügten mit Kontakten zu den teilweise von Verwandten geführten vier Werften rund um Kungsviken über die exzellenten Bootsbauer, die es brauchte, um erstklassige Regattaboote auszuliefern.

Neben den Werften um Kungsviken erfolgten viele der 5.5er Neubauten bei der Werft von Oscar Schelin in Kungsör. Die schwedische Tageszeitung „Dagens Nyheter“ titelte vor den Spielen in Neapel 1960 „Kungsör the world’s Olympic armory in racing“, und „Aftonbladet“ schrieb 1962 darüber, dass König Konstantin von Griechenland einen 5.5er bei den Brüdern Ohlson bestellt hatte. Selbst aus der damaligen Sowjetunion kam 1962 ein Auftrag. Insbesondere für ausländische Auftraggeber war es eine echte Zusatzleistung, Konstruktion und Bauaufsicht inklusive Prüfung im Testtank aus einer Hand in Form des Designbüros geliefert zu bekommen.

Aufgrund des international guten Rufes der 5.5-mR- Boote wagte sich das Büro an den Entwurf eines 35 Fuß, später auch 36 Fuß langen Seekreuzers. Einar Ohlson hatte bei einer Reise in die USA den Bedarf für solche Schiffe dort erkannt. Und noch etwas schätzte Ohlson richtig ein: Schweden war für amerikanische Auftraggeber äußerst attraktiv.

Zum Leidwesen der Bootsbauer orderten amerikanische Kunden die Boote farbig gemalt

Während der Bootsbau in Schweden durch den Krieg nicht beeinträchtigt worden war, waren in den USA bei der Umstellung auf die Kriegsproduktion viele der im Yacht- und Bootsbau wichtigen Techniken verloren gegangen. Dazu kam, dass der starke Dollar in den 1950er und 1960er Jahren den Bau von Yachten in Europa für die Amerikaner sehr interessant machte, es gab Top-Qualität für einen guten Preis.

Die Ohlson 35 wurde in mehreren Versionen angeboten, als Sloop oder Yawl und in Mahagoni auf Eiche geplankt. Sie hatte harmonische Linien, und das als reiner Cruiser entwickelte Schiff erwarb sich in den USA umgehend den Ruf, schnell zu sein. „The Racing Machine“ räumte über Jahre das Silber auf Regatten ab.

Die Boote wurden in Serie gebaut, und die Aufträge lasteten die Werft der Brüder Gustavsson in Brattås und Martinsson in Svineviken rund um Kungsviken gut aus, denn bis 1966 wurden dort 145 dieser Boote gebaut. Die Werft bekam nur die grundlegenden Zeichnungen, in denen die für den jeweiligen Eigner vorgesehenen Modifikationen vermerkt waren. Die Bootsbauer hatten dazu ein Fotoalbum, in dem die Baudetails entsprechend abgebildet waren.

Auf Wunsch wurden amerikanische Motoren, Heizungen und andere Ausrüstung verbaut. Zum Leidwesen der Bootsbauer orderten die Amerikaner die sauber gebauten Rümpfe stets farbig gemalt. Für schwedische Eigner wären sie lackiert worden. Doch nur drei Boote blieben in Europa.

Für die Verkäufe in den USA war bis zum Ende der 1950er Jahre George O’Day zuständig, selbst ein erfolgreicher Segler und Kunde der Ohlson-Brüder. Bei den Spielen 1960 vor Neapel ersegelte er Gold im 5.5er. Nach diesem Erfolg wollte er eigene wirtschaftliche Wege gehen. Für die weitere Vermarktung in den USA bot sich Richard „Dick“ Sheehan als neuer Repräsentant an. Sheehan orderte mehrfach Boote für sich selbst, was ihm eine Mitsprache bei Verbesserungen und Designs ermöglichte. Er segelte die Boote sehr aktiv und höchst erfolgreich auf großen Regattaserien. Dazu hatte er ein Verkaufsbüro auf Virgin Island für die dortige zahlungskräftige Kundschaft.

Über die Zeit wurden verschiedene Entwürfe erstellt, um das Boot in verschiedenen Materialien – Holz, Stahl, Aluminium und später Kunststoff – anzubieten

Durch die Zusammenarbeit mit Sheehan wurden nach 1964 mehrere große Hochseeyachten entwickelt. Der erste dieser Entwürfe entstand für ein 41-Fuß-Schiff. Die Entwicklung dieses Designs ist in vielen Details und Anekdoten überliefert. Schon bevor der erste Entwurf überhaupt entstand, wurde etwa gleich ein Neuentwurf angefertigt, in dem der ursprünglich geplante lange Lateralplan unterteilt wurde in eine längere Finne und ein Ruder an einem Skeg.

Dick Sheehan dürfte den am Testtank des Davidson Laboratory arbeitenden Peter De Saix dazugeholt haben, der ein gänzlich anderes Ruderdesign vorschlug, was aber nicht gebaut wurde. Betrachtet man dessen Vorschlag, kann man Einar Ohlsons Missfallen an der Zeichnung mehr als erahnen.

Weiter bat Sheehan das Büro von Alan P. Guerney in New York um einen alternativen Entwurf der Einrichtung. Über die Zeit wurden verschiedene Entwürfe erstellt, um das Boot in verschiedenen Materialien – Holz, Stahl, Aluminium und später Kunststoff – anzubieten. Das erste Schiff wurde von Frans Maas in Breskens in den Niederlanden in Cortenstahl geschweißt. Dann orderte Sheehan ein weiteres Exemplar für einen Kunden, das bei Poul Molich in Hundested in Holz doppelt geplankt gebaut wurde.

Das nächste Boot wurde wieder in den Niederlanden in Cortenstahl geschweißt und in Schweden ausgebaut. Alle Schiffe gingen in die USA und wurden dort erfolgreich in den Regatten an der Ostküste und im SORC gesegelt. Eins der in Stahl gebauten Boote, „Phoenix“, hat später den Atlantik nochmals überquert, um Göteborg anzulaufen, wo die Crew vorhatte, den Konstrukteur zu besuchen.

Ab 1967 wurden weitere Offshore-Yachten entworfen, eine 44-Fuß-Sloop und eine 45-Fuß-Yawl. Diese wurde an die Familie Hennessey in Kalifornien ausgeliefert. Der Rumpf wurde bei Royal Huisman in Vollenhove in den Niederlanden in Aluminium geschweißt und ebenfalls in Schweden ausgebaut. Das Boot war aber nicht lange in deren Besitz, sondern wurde an die Großen Seen verkauft, kam dann nach Hamburg, wurde umfangreich durch die Walsted Bootswerft im dänischen Thurø überholt und segelt heute für einen deutschen Eigner.

Bei allen Olympiaden von 1952 bis 1968 hatten die Ohlsons ein Medaillenboot

Parallel zu den vielen 5.5-mR-Booten und den seegehenden Yachten wurde eine Reihe weiterer Einzelbauten und Klassenboote entwickelt in Längen bis 34 Fuß für schwedische Auftraggeber. Carl-Eric Ohlson stellte 1963 den klassisch gebauten Nordisk-Kryssare-Seekreuzer vor. Nach dem Design wurden in den Folgejahren mehr als 30 Boote durch verschiedene Werften in Schweden gebaut.

Für die Olympischen Spiele 1964 vor Enoshima wurden wiederum diverse 5.5-mR-Boote neu entworfen. Rechnet man allein ab dem Jahr 1961, beläuft sich ihre Zahl auf 21. In Enoshima war wieder der Steuermann eines Ohlson-Bootes auf dem Podest, Lasse Törn gewann Silber mit „Rush VII“.

Aber der Zeitgeist arbeitete gegen den 5.5er. Der Disput trat 1966 nach der Weltmeisterschaft vor Kopenhagen offen zutage. Die Serie wurde bei viel Wind gesegelt. Der spätere Sieger Paul Elvstrøm segelte „Web III“, William Berntsens Olympia-Boot von Enoshima 1964, souverän auf den ersten Platz. Zum einen kannte er das Revier sehr gut, er hatte sich umfangreich vorbereitet, zum anderen lag ihm der starke Wind. Unter den ersten sechs Booten der Wertung waren fünf Ohlson-Entwürfe – nämlich auf den Plätzen eins bis vier und sechs, die mit dem vielen Wind einfach besser zurechtkamen als die neuesten Designs.

Aber die Kritik an der Klasse fiel insbesondere in der amerikanischen Segelpresse heftig aus. In dem Magazin „One Design and Offshore Yachtsman“ kritisierten Jack Knight und Stuart Walker offen die teilnehmenden „amateurhaften“ Crews, die mit den modernen Booten mit den kleinen Kielen und angehängten Rudern große Schwierigkeiten gehabt hätten, die Boote auf den Raumgängen überhaupt zu kontrollieren. Außerdem stellten sie die generelle Sicherheit der Schiffe in Frage nachdem der finnische Teilnehmer mit seiner „Chaje III“ auf Tiefe gegangen war. Der 5.5er sollte ihrer Meinung nach den olympischen Status aberkannt bekommen. Sicherlich war die Kritik überzeichnet und vor dem Hintergrund zu sehen, dass sie aus den USA kam, wo der 5.5er ohnehin nicht so stark verbreitet war. Damit zeichnete sich aber die weitere Entwicklung ab.

Insgesamt aber war die Firma der Ohlsons das erfolgreichste Designbüro der olympischen Ära der 5.5er

Bei den Olympischen Spielen 1968 vor Acapulco segelten Robin Aisher und Crew das neue Ohlson-Boot „Yeoman XV“. Aisher war ein treuer Kunde der Ohlsons. Er gewann Bronze, aber für den 5.5er war die Messe gelesen, was die weitere Olympia-Teilnahme anging. Die Klasse war raus, und die Zahl der Neubauten sank deutlich. Nach 1964 wurden noch etwa acht bis neun Boote aus Ohlsons Feder gebaut, das letzte war 1974 die bei Egger in der Schweiz gefertigte „Oleg“.

Insgesamt aber war die Firma der Ohlsons das erfolgreichste Designbüro der olympischen Ära der 5.5er, bei allen Olympischen Spielen von 1952 bis 1968 hatten die Ohlsons eine Crew mit einem ihrer Boote auf dem Treppchen. Und ganze 57 Designs wurden abgeliefert.

Doch kaum, dass das Geschäft mit den 5.5ern entfiel, setzte der Verkauf von Konstruktionen für den Serienbootsbau richtig ein. 1967 wurde zwar noch eine verlängerte Version der Ohlson 36 bei Bröderna Gustavsson in Brattås traditionell aufgeplankt. Diese Ohlson 37 dürfte aber das letzte in die USA importierte Holzboot aus den Händen des Büros gewesen sein.

Das Schiff wurde ausweislich der Endabrechnung zu einem Basispreis von 22.500 US-Dollar gebaut. Es segelt heute noch sehr erfolgreich an der US-Ostküste auf Regatten und hat dort daher den Kosenamen „That damned blue boat“. Auch für schwedische Rechnung folgte irgendwann die letzte traditionell gebaute Ohlson. Die 34er „Josephine“, entstand ebenfalls im Jahr 1967, und auch sie blieb schließlich ein Einzelbau.

Um den wichtigen US-Markt zu bedienen, wurden auch wieder verschiedene Riggs angeboten

Im selben Jahr kam dann aber auch schon die Wende hin zu dem sich schnell verbreitenden Baustoff GFK. Wieder dürfte Dick Sheehan der Motor gewesen sein, einen Ersatz für die schon seit 1966 nicht mehr gebauten Typen Ohlson 35 und 36 zu entwickeln. Ein neues Design musste her, das ähnlich dem der Ohlson 45 ausfiel.

Es entstand die Ohlson 38. Und bei der Umsetzung dieses Entwurfs konnte das Büro auf seine lange Erfahrung im Projektmanagement zurückgreifen. Die Rümpfe und bei Bedarf Decks und Aufbauten ließ man bei Tyler in Tonbridge/Kent laminieren. Tyler dürfte damals der größte Lohnproduzent für GFK in der Welt gewesen sein.

Die abgelieferte Qualität war sensationell, wie Willy Paulsen von M&P berichtete. Die Feinschicht der Rümpfe wurde im Unterwasserbereich nicht eingefärbt, sodass man durchsehen konnte wie durch Glas. Lediglich die Ränder der Glasfasermatte waren farbig, damit man deren Platzierung nachträglich sehen konnte.

Um den wichtigen US-Markt zu bedienen, wurden auch wieder verschiedene Riggs – Sloop und Yawl – angeboten. Die Heckform konnte dem Eignerwunsch entsprechend ausgeführt werden. Deck und Aufbau konnten wahlweise in Holz oder GFK geordert werden, was ebenfalls dem Zeitgeist entsprach. Verschiedene Segelpläne halfen, das Boot jeweils nach CCA oder IOR zu vermessen.

Fast alle Ausbauten in Holz entstanden mit den von Tyler gebauten Rümpfen bei Svinevikens Båtvarv, Bröderna Carlsson & Söner. Drei Boote wurden in Deutschland bei Matthiessen & Paulsen in Arnis, zwei davon in Holz ausgebaut. Verkauft wurden die meisten der in Schweden hergestellten Schiffe mit einer Plakette von Bröderna Ohlson AB.

Die Rümpfe in Kunststoff wurden bei Olsöner in Kungsviken, der späteren Malö-Werft, sowie sehr viele Boote im Vereinigten Königreich gebaut, erst bei Alexander Robertson & Sons in Schottland und bis zum Beginn der 1980er Jahre bei Tyler selbst. Insgesamt entstanden noch einmal 128 Boote. Dieses Design war nochmals sehr erfolgreich.

In Regatten an der US-Ostküste sind Ohlson-Yachten auch heute noch ganz vorn mit dabei

Mehrere Schiffe wurden schon um die Welt gesegelt. Tragischerweise ging die deutsche „Ole Hoop“ bei ihrer zweiten Weltumsegelung vor Kap Hoorn im Jahr 2001 verloren.

In Regatten sind die Yachten an der US-Ostküste auch aktuell noch vorn dabei wie schon 1976 beim Observer Single-Handed Transatlantic Race (OSTAR), bei der Robertsons Golly unter Clare Francis die Ladies Trophy als schnellste von einer Frau gesegelte Yacht gewann. Die Regatta ist in dem Buch „Come Hell or High Water“ eindrucksvoll beschrieben.

Zum Ende der 1960er Jahre änderte sich der Markt für Segelyachten. In vielen Ländern Westeuropas entdeckten immer größere Teile der Mittelklasse den Segelsport als Freizeitvergnügen, und der Bedarf an kleineren Segelyachten wuchs entsprechend. Neue Boote mussten dafür entworfen werden, und das Baumaterial GFK erlaubte den Serienbau in ganz anderem Maßstab als zuvor.

Einar Ohlson entwarf für diesen Bedarf in schneller Folge mehrere Boote von 22 bis 35 Fuß, insbesondere die bis 29 Fuß wurden in großen Stückzahlen viele Hundert Mal gebaut.

Die Firma war mit ihren Schiffen regelmäßig bei den Bootsmessen in Deutschland vertreten. In den Annoncen der YACHT wurden sie umfangreich beworben. Aber der Bau der klassischen Segelyachten war dem von Kunststoff-Serienyachten gewichen, ein auch für die Konstrukteure sehr lukratives Geschäft.

Einar Ohlson konnte von seiner Passion nicht lassen, er arbeitete noch bis ins hohe Alter in seinem Büro. Erst im Jahr 1999 stellte er schließlich seine Arbeit ein. Fünf Jahre später verstarb er.

The Ohlson Project – Digitales Museum für die Gebrüder Ohlson

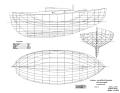

Das Ohlson Project wurde 2018 durch Christina Stenberg, geb. Ohlson, Göteborg, und Lutz von Meyerinck, Hamburg, gestartet. Ziel des Projektes ist, das Werk der Brüder Ohlson in einem digitalen Museum durch Berichte, Fotos und weitere Dokumente aufleben zu lassen und zu bewahren (www.ohlsonyachts.com). Hierzu arbeiten weltweit eine Vielzahl von Interessierten zusammen. Einen besonderen Beitrag zum Erfolg des Projekts leisteten die Mitglieder des Registers am Veteranbåtsarkivet in Stockholm, die alle vorhandenen Zeichnungen der Designs der Ohlson-Brüder gescannt haben. Auch sie werden auf der Website des Ohlson-Projekts gezeigt, ebenso wie mehrere Videofilme zu verschiedenen Themen rund um das Schaffen der Gebrüder Ohlson. Direkter Kontakt zu Eignern und Interessierten besteht über verschiedene Social-Media-Kanäle des Projekts.