Philipp Hympendahl: Nonstop-Solotörn um Großbritannien und Irland mit Orkan im Nacken

Philipp Hympendahl

· 07.11.2025

Am 16. Juli spätnachmittags geht es los. Mit meiner neun Meter langen „African Queen“ verlasse ich die an der südenglischen Küste gelegene Hafenbucht von Poole. Hier hatte ich, vom niederländischen IJmuiden kommend, außerplanmäßig erst Schutz vor einem Sturm suchen und dann auch noch ein loses Oberwant von einem Profirigger reparieren lassen müssen. Egal, starte ich halt von hier aus mein Projekt: Alleine und ohne einen Hafenstopp einzulegen, will ich versuchen, ganz Großbritannien und Irland zu umsegeln.

Erst kurz zuvor hat Boris Herrmanns „Malizia“ im Rahmen der Course-des-Caps-Regatta dieselbe Strecke absolviert – in sechs Tagen und sechs Stunden. So schnell werde ich nicht sein. Dennoch ist es ein Ansporn, es den Profis nachzumachen.

Kaum bin ich auf See, wird die Dämmerung von der Dunkelheit abgelöst. Gegen 23 Uhr will ich schon anfangen, kurze Schlafpausen einzulegen, als ich zwei Yachten entdecke, die mir entgegenkommen. Ich bin auf Backbordbug und habe Wegerecht, bleibe aber noch wach. Gut so, denn das eine Boot hält unverdrossen auf mich zu. Also ändere ich den Kurs, um eine Kollision zu vermeiden. Über UKW-Funk verschaffe ich meinem Ärger Luft. Ich bekomme eine Entschuldigung, aber das hilft mir auch nicht, meinen Puls zu beruhigen.

Während der Nacht lässt der Wind etwas nach, die Sicht wird schlechter, Nebel legt sich übers Wasser. Die Wettervorhersage für die Keltische See ist arg gemischt, von allem ist etwas dabei. Ich entscheide mich daher für besonnene Seemannschaft und etwas Schlaf im Flussbett des Helford River nahe Falmouth. Dort bringe ich den Anker nahe der Mündung auf etwa vier Meter Tiefe aus.

Einige andere Boote liegen hier bereits. Das dicht bewaldete Ufer ist keine 50 Meter entfernt, es ist mit kleinen Strandabschnitten gespickt. Auf der anderen Seite des Flusses zeigt sich ein malerisches Panorama: Grüne Hügel mit Weideflächen sind mit großen Bäumen und ein paar Cottages durchsetzt. Das Lichtspiel von Sonne und Wolken am nächsten Morgen lässt den Ort auf magische Weise leuchten. Ich verbringe mehrere Tage hier vor Anker.

Dann öffnet sich ein Wetterfenster für die Keltische See, am frühen Morgen des 22. Juli kann ich die Fahrt fortsetzen. Mittags liegt Land’s End querab, die berühmte Landmarke ausgangs des Ärmelkanals. Als junger Mann stand ich einmal dort oben und blickte auf die Segler hinab. Jetzt passiere ich die Felsen auf meinem eigenen Boot, bei Sonnenschein, leichtem Wind und mit stolzem Gemüt.

Am Nachmittag tausche ich die britische Gastlandflagge gegen die irische. Die Windrichtung zwingt mich in der Nacht zu einem großen Bogen nach Norden. Später kann ich mit Amwindkurs und gerefften Segeln Kurs auf Fastnet Rock nehmen. Auf dem Weg dorthin schläft der Wind mehr und mehr ein und ich erreiche den Leuchtturm vor der Südwestküste Irlands im Schneckentempo. Das mutet beinahe seltsam an, verbinden wir Segler die Wendemarke des legendären Fastnet Race doch eher mit rauen Bedingungen.

Die meisten Segler zieht es von hier aus ostwärts, nach Cork. Der Ort an der Südküste Irlands ist ein Mekka für Segler, mit dem ältesten Yachtclub der Welt und einem der größten Naturhäfen. Ich aber gehe nach Nordwesten und nähere mich einem zerklüfteten Küstenabschnitt, der dem Nordatlantik schutzlos ausgeliefert ist. Die hier anrollende Dünung bildet sich über Tausende von Seemeilen. Als ich unter meiner Sprayhood sitze und gedankenverloren in die Ferne schaue, bleibt mein Blick an einer abweichenden Form hängen: Eine spitze, lange Flosse ragt in einiger Entfernung aus dem Wasser. Kurz darauf schießt Wasser wie aus einem Zerstäuber kommend in die Luft. Kraftvoll bewegt sich die Rückenflosse durch die See, weitere kommen hinzu: Orcas! Ich beobachte die Tiere durchs Fernglas und bin froh, sie auf Distanz zu wissen.

Das Wetter wird irischer

Ein fellgefütterter Fleecepulli, den ich mir einmal in Hamburg gekauft hatte für eine Umrundung Dänemarks im Winter, kommt zum Dauereinsatz. Er wird wie eine zweite Haut für mich. Die fjordähnlichen Buchten und fingerförmigen Landzungen des irischen Südwestens passiere ich bei 15 Knoten Wind aus West. Die lang gezogene Dünung hebt das Boot sanft in die Höhe und senkt es dann wieder ab. Die Natur zeigt ihre Muskeln, spannt sie aber nicht an. Noch nicht.

Mein Wecker bimmelt nach 20-minütiger Schlafphase. Ich wache sofort auf, verlasse meinen Traum und schaue auf die Position. Dann steige ich auf die große Stufe meines Motorkastens und lehne mich unter der Sprayhood weit hinaus, um nach allen Seiten in die wolkenverhangene Dunkelheit zu blicken. Kein Schiff in der Nähe, keine Lichter zu sehen. Also hangele ich mich zurück in die Koje, starte den Timer neu, decke mich zu und verlasse diese Welt für weitere 20 Minuten.

Stärkerer Wind ist im Anmarsch, ich muss gucken, dass ich hier wegkomme. Beim Versuch, einen Ankerplatz an der Küste anzulaufen, finde ich mich plötzlich in chaotischer See wieder. Die „Queen“ wird von allen Seiten von sich meterhoch auftürmenden Wassermassen durchgeschüttelt und auf die Seiten geworfen. Kurz entschlossen drehe ich ab und gehe wieder seewärts, bis ich zurück in ruhigerem Wasser bin. Ich suche eine neue Ankermöglichkeit und finde eine weitere 25 Seemeilen voraus im Naturhafen von Ballyglass.

Königsetappe nach St. Kilda

Stunden später passiere ich endlich den kleinen Leuchtturm eingangs der Bucht. Das flache Umland wehrt zwar die einfallenden Böen nicht ab, aber der Ankergrund nahe dem Strand ist gut, und es gibt keinen Schwell. Ich bin froh, einen geschützten Ort gefunden zu haben. Von Weitem erkenne ich ein Dorf, an dessen Rand vereinzelte Häuser stehen, einige verfallen und leer. Auf der anderen Seite der Bucht erstreckt sich ein hügeliges Panorama unter einer kontrastreichen Wolkendecke. Einige Male dringt die Sonne hindurch und lässt die Wiesen in sattem Grün aufleuchten. Willkommen in Irland!

Am nächsten Tag steht die Königsetappe an: Weit im Norden liegt abseits der Hebriden die kleine unbewohnte Insel St. Kilda. Das ist mein nächster Wegpunkt, über 200 Seemeilen über den offenen Nordatlantik. Mittags gehe ich ankerauf, und noch am Nachmittag bekomme ich ein optisches Spektakel geboten, dessen Zeuge ich alleine sein darf und in dessen Anwesenheit meine Liebe zur See einmal mehr bestätigt wird: Ein tief hängendes Wolkenband wird von hinten von den letzten Strahlen der untergehenden Sonne erleuchtet. Das zaubert ein orangefarbenes Licht in den Himmel, welches auf den Wellen reflektiert wird, während meine „African Queen“ alleine auf weiter Flur in die baldige Dunkelheit gleitet.

Am Mittag des 29. Juli liegt St. Kilda querab. Leider ist die Insel unter einer tiefen Wolkendecke versteckt. Lediglich ein flacher Küstenstreifen ist zu sehen. Der farblose Anblick kann meine Freude nicht trüben. Von hier aus geht es nun weiter zu den Orkneys. Dann aber erreicht mich eine Hiobsbotschaft von meinem deutschen Seewetterexperten Sebastian Wache auf meiner Iridium-App: „Orkantief ab 5.08., wirkliche Gefahr! Stand heute: Volltreffer.“

Orkan im Anmarsch

Es ist der Mittag des 31. Juli, als ich den nördlichsten Punkt der Reise hinter mir lasse. North Ronaldsay ist eine wenige Kilometer lange, bewohnte Insel mit ein paar Windrädern, einigen Häusern und einem Leuchtturm. Sobald ich sie passiert habe, kann ich abfallen auf Kurs Süd.

Die Orkneys im Kielwasser zu wissen ist eine große Erleichterung. Doch der Wetterbericht stellt mich vor eine schwierige Entscheidung: Eine Front versperrt den Weg nach Süden, und wegen des herannahenden Orkans kann ich nicht warten, bis sie durchgezogen ist. Das bedeutet, dass mich morgen früh an der Landzunge von Peterhead Wind bis 30 Knoten und entsprechend hohe Wellen erwarten.

Am Morgen ändere ich den Kurs, damit ich mit etwas Abstand zur Küste durch den Starkwind komme. Die Strömung läuft mir entgegen, während der Wind von hinten pusht und die See sich aufbaut. Wenn eine Welle das Boot anschiebt, spannt sich die Trosse des zuvor ausgebrachten Treibankers und die „Queen“ bleibt auf Kurs. Die Sonne zeigt sich immer wieder zwischen vereinzelten Wolken und spendet etwas Trost. Am Nachmittag wird es dann endlich ruhiger.

Vorstellung vs. Realität

In den kommenden Tagen treffe ich ausgerechnet bei einem aufziehenden Orkan auf ein Revier, das wenige Ankerplätze bereithält. Wegen zunächst noch schwacher Winde erreiche ich die Mündung des Humber River erst bei Dunkelheit. Viele Lichter leuchten und funkeln, die Entfernungen sind viel größer, als ich vermutet hatte. Vorsichtig trage ich die einzelnen Teile des Ankergeschirrs aufs Vorschiff und verbinde sie. Dann kreuze ich das Hauptfahrwasser und gehe mit einlaufender Tide stromaufwärts dem Ankerplatz entgegen. Der Wind von vorne nimmt mittlerweile stark zu. Von achtern drückt der Strom. Eine steile Welle baut sich auf. Plötzlich wandert die Kunststoffbox meiner Ankerkette über das Vorschiff und droht ins Wasser zu fallen. Gerade rechtzeitig schaffe ich es, alles zurück ins Cockpit zu bringen. Das war knapp! Der Verlust von Kette oder Anker würde das Ende dieser Challenge bedeuten.

Den Ankerplatz hatte ich anhand eines Handbuchs und von Detailkarten gewählt. Die Realität am nächsten Morgen deckt sich allerdings nicht mit meiner Vorstellung. Falsch eingeschätzte Proportionen und ein verrostetes Fort aus dem Zweiten Weltkrieg im ersten Licht des Tages offenbaren eine ungeahnte Realität. Das schützende Ufer ist in weiter Ferne kaum zu erkennen, und auch die andere Seite des Flusses kann man besser mit dem Fernglas denn mit bloßem Auge erkunden.

Bevor gegen Mittag die erste Front naht, lasse ich schnell noch den zweiten Anker als Gewicht versetzt hinab auf den Grund gleiten. Mehr kann ich nicht tun. Und dann kommt der Wind. Am Nachmittag filme ich, wie der Bug in den Wellen auf- und absteigt, als wäre ich auf See. Es klappert am Mast und pfeift im Rigg, abschalten kann ich nicht. Erst gegen Abend lässt der Wind nach, zumindest über Nacht.

Revier fordert mehr als Atlantiküberquerung

Der Orkan hat einen Namen bekommen: „Floris“. Bei den Hebriden, wo ich gerade noch war, werden bis 200 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit gemessen. Am Morgen, als es noch flau ist, treffe ich eine Entscheidung: Ich starte den Motor, und kurz darauf stehe ich am Bugkorb und ziehe an Seil, Kette und Ankern, bis ich mit letzter Kraft den Hauptanker an Deck hebe.

Schon als ich unter Vorsegel flussabwärts Richtung Mündung gehe, setzt der Wind ein. Die Fock ist fast komplett eingerollt, dennoch segelt die „Queen“ mit vier bis fünf Knoten parallel zur Küste, einem Windpark entgegen. Immer wieder nimmt der Druck im Segel zu, aber nicht böenartig für einen kurzen Moment, sondern in langen Intervallen und mit einer ungeahnten Gewalt. Erst am Nachmittag beruhigt sich die Atmosphäre. Ich gehe auf Kurs Ost, um die große Landzunge im Südosten Englands zu runden.

In der Dunkelheit schiebt die Tide das Boot mit bis zu neun Knoten Fahrt parallel zur Küste. Aber das Revier hat beide Seiten der Medaille parat: Der Wind hat gedreht, der Strom ist gekippt, und so kreuze ich mit schlechten Wendewinkeln die Küste entlang und komme fast an denselben Landmarken wieder aus.

Mein erschöpfter Körper und müder Geist können einem moralischen Tief, das in mir aufzieht, nichts entgegensetzen. Dieses Revier fordert mich als Einhandsegler mehr als meine Atlantiküberquerung. Ständig kommen neue Herausforderungen, die ich in übermüdetem Zustand bewältigen muss. Angefangen beim Wetter, das sich immerzu ändert, über Strömungen, Untiefen, Fischernetze, Schlafmangel, Erschöpfung und Einsamkeit. Aus diesem Zustand heraus die richtigen Entscheidungen zu treffen, das wollte ich auf dieser Reise testen und trainieren. Denn das ist meine Aufgabe als Einhandsegler, wenn ich einmal solo nonstop um die Welt will.

Nach 26 Tagen: Geschafft!

Mit der untergehenden Sonne starte ich zum finalen Schlag durch den Ärmelkanal. Nach einer zähen Kreuz bei Dover komme ich gut voran. Es ist der 11. August. Freunde von mir stehen nahe den Needles und machen ein Foto unserer Ankunft. Die „Queen“ ist darauf ein kleines weißes Dreieck, verloren in der Weite der See.

Nach 26 Tagen bin ich zurück in Poole. „Jawoll, ich habe es geschafft!“, brülle ich in Richtung meiner GoPro-Kamera. Bei der Einfahrt zum Poole Yacht Club reiße ich an der Schnur einer Leuchtfackel, um meine Ankunft mit größter Symbolik zu feiern. Der Hafenmeister kommt erschrocken angerannt und ruft, ob etwas passiert sei. Später sitze ich erleichtert und glücklich im Restaurant. Ein Pint in der Hand, blicke ich auf die Masten: „Das ist der einzige Hafen, den du gesehen hast“, bestätige ich mir.

Auf dem Weg zurück in die Niederlande kommt es zwei Tage später zum Aufeinandertreffen zweier unterschiedlicher deutscher Boote und Segler: Meine 45 Jahre alte „African Queen“ begegnet dem Flaggschiff des deutschen Hochseesegelns, der „Malizia Seaexplorer“, die im Rahmen des Ocean Race Europe auf dem Weg nach Southampton ist. Leider ist es dunkel, als die schwarze Silhouette mit blinkendem Toplicht vor der funkelnden Küste bei Brighton im Leichtwind wie auf Schienen vorbeizieht.

Aber auch meine „Queen“ zeigt sich stolz, bei voller Besegelung, erleuchtet im Stirnlampenschein ihres müden Skippers. Es sind zwei Welten, die hier für einen kurzen Augenblick einander begegnen, um dann in entgegengesetzte Richtungen in die Nacht zu segeln.

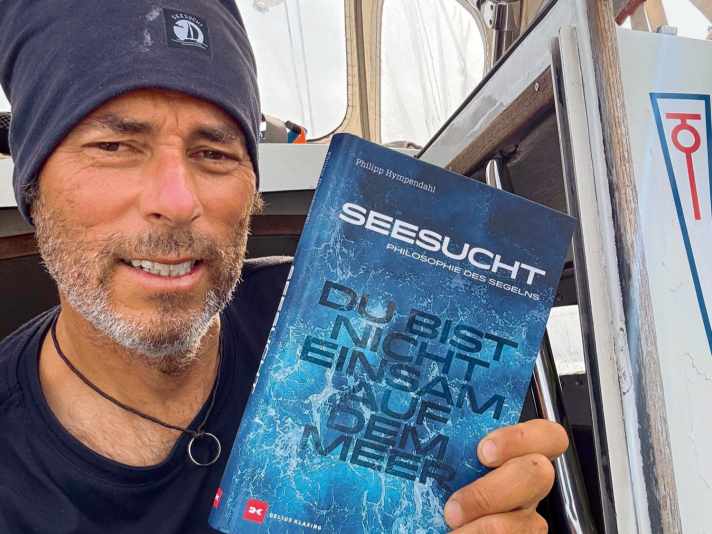

Lesetipp: “Seesucht” von Philipp Hympendahl

In seinem Buch teilt Hympendahl die Erlebnisse seiner Atlantikreise auf einem 9-m-Boot in die Karibik und zurück. 26,90 Euro, shop.delius-klasing.de