35 Jahre Mauerfall: Segler gelang auf dem Seeweg zweimal Flucht aus der DDR

YACHT-Redaktion

· 08.11.2024

Nachdem die Leinen fest waren, ließen Christa und ich uns erst mal gestresst ins Cockpit fallen und verharrten schweigend, wie in einem stillen Gebet. Alle ausgestandene Angst und Pein lief noch einmal in Bruchteilen von Sekunden vor unserem geistigen Auge ab. Nach diesem kurzen Augenblick des Schweigens, wir kamen uns vor wie Menschen, die nach einem Bombenangriff aus dem Keller kriechen und feststellen, sie leben noch, kam auch Leben in uns zwei.

Gleichzeitig und spontan sprangen wir auf, umarmten uns und führten im Cockpit einen Hasentanz auf. Danach jumpte Christa runter in die Kajüte, stellte zwei Wassergläser und Adlershofer Wodka raus. Nun wurden Schto Gramm eingegossen. Wir hoben die Gläser. Auf die Freiheit!“

Auch interessant:

Die Szene spielt im Hafen von Gedser, es ist der 8. August 1961, fünf Tage vor dem Mauerbau, dem völligen Abriegeln der DDR. Der Stralsunder Segler Klaus Schröder hat soeben mit seiner Frau Christa seine „Rugia“ hier festgemacht. Sechs Tage vorher waren sie schon einmal hier. Doch sie mussten wieder zurück, ihre Mitsegler wollten nicht mit in den Westen fliehen. Dass es ein zweites Mal geklappt hat, ist in der Rückbetrachtung ein echtes Wunder. Klaus Schröder ist Ende 20, als er endgültig beschließt, den Arbeiter- und Bauernstaat zu verlassen. Der Ingenieur hat einen gut bezahlten Beruf, ist glücklich verheiratet und stolzer Eigner eines 75-Quadratmeter Nationalen Kreuzers. Er hat, aus Sicht seiner Mitmenschen in der DDR, ein in jeder Hinsicht erfülltes Leben. Schröder ist auch kein Systemfeind. Nach dem Krieg hatte er daran geglaubt, am Aufbau des besseren Deutschlands mitzuwirken, war der SED beigetreten, hatte sich als ehrlichen Jungkommunisten bezeichnet.

1960 entsteht der Fluchtplan

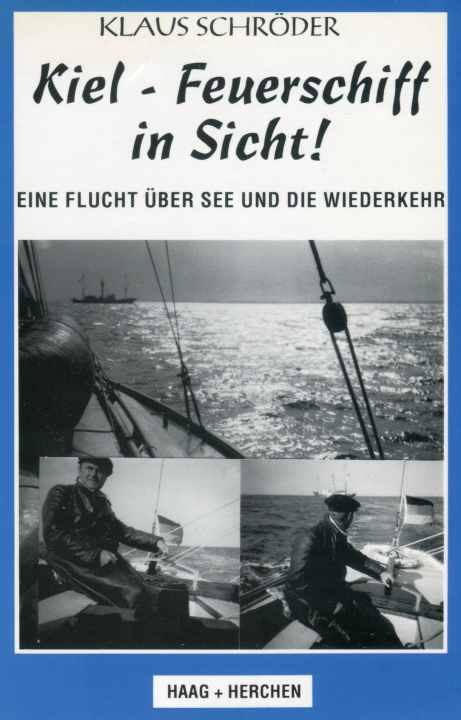

Doch 1960 ist Schröder klar, er will rüber. In den Westen. Republikflucht begehen, eine Straftat. In seiner autobiografischen Erzählung „Kiel – Feuerschiff in Sicht!“ beschreibt er wenige Jahre nach der Wende, wie es dazu kam und was er damals erlebt hat.

Die DDR befindet sich seinerzeit in einer tiefen Krise. Nach dem Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953 hatte die Sozialistische Einheitspartei einen „neuen Kurs“ proklamiert. Wenige Jahre später hat sich der jedoch so stark geändert, dass er in eine Sackgasse führt. Der real existierende Sozialismus gerät in eine Abwärtsspirale. Der wirtschaftliche Niedergang des jungen Staates macht den DDR-Bürgern Angst. Hunderttausende, meistenteils gut ausgebildet, fliehen in diesen Jahren in die Bundesrepublik. Das erhöht den Druck auf die Daheimgebliebenen wie Schröder, der eines Tages die Mitteilung erhält, er sei für den Dienst beim Staatssicherheitsdienst vorgesehen.

„Es traten Ereignisse ein, die mich vor die Entscheidung stellten, machst du das, wozu man dich zwingen will, oder lehnst du ab? Gehst du deinen Weg, in freier Selbstbestimmung, in eigener Entscheidung und bleibst deinem bisherigen Lebensprinzip in Recht, menschlichem Anstand, Menschenwürde und Humanismus treu, oder wirst du zum Schwein.“

Dass etwas geschehen würde, liegt in der Luft. Am 15. Juni 1961 äußert Staatschef Walter Ulbricht, niemand habe die Absicht, „eine Mauer zu errichten“. Jetzt ist klar: Lange wird die Staatsführung dem Ausbluten des Landes nicht mehr zusehen. Die innerdeutsche Grenze ist ohnehin schon seit Beginn der 1950er-Jahre mit Stacheldraht befestigt. Es gehen Gerüchte um, dass Grenzpolizisten an diesem sogenannten Kontrollstreifen zwischen den beiden deutschen Staaten bereits von ihren Waffen Gebrauch gemacht haben.

Und so scheint eine Flucht schon jetzt, am Vorabend des Mauerbaus, kaum mehr möglich. Einzig Berlin bietet noch einige Schlupflöcher – und eben die Ostsee, wenn kein Kontrollboot in der Nähe ist. Ende des Sommers 1960 erwirbt Schröder den zum 50qm Seefahrtkreuzer umgetakelten 75qm Nationalen Kreuzer „Rugia“. Seine Frau und er schwärmen schon lange für die elegante und mit 12 Metern Länge zweitgrößte Segelyacht im Heimathafen Stralsund. Nun steht sie zum Verkauf. Vom Tag des Kaufs an beginnt für das Paar die gezielte Vorbereitung der Flucht.

„Vor allem galt es, den Papierkram schleunigst in Angriff zu nehmen, denn Gottes Mühlen mahlen langsam und DDR-Mühlen noch langsamer. So musste bei der Polizei eine Seesegelgenehmigung beantragt werden. Zur Genehmigung war vorher eine Befürwortung des Segelclubs, in dem man Mitglied war, notwendig.“

Crew wird nicht explizit in Fluchtplan eingeweiht

Außerdem braucht die „Rugia“ eine Registrierbescheinigung von der Grenzpolizei, die beim Innministerium beantragt wird. Darin enthalten ist das für ein Jahr gültige Kennzeichen. Sodann einen Fahrerlaubnisschein, nach Bootsbesichtigung an Land und im Wasser ausgestellt vom Seeamt der DDR. Das größte Problem aber ist die Besatzung. Das sechseinhalb Tonnen verdrängende, motorlose Gefährt zu zweit zu segeln, kommt den Schröders nicht in den Sinn. Eine Crew in das Vorhaben einzuweihen, verbietet sich von selbst. Zu groß ist die Gefahr, dass der Plan auffliegt und sich alle vor Gericht wiederfinden.

Angeheuert wird schließlich Vetter Horst mit seiner Verlobten Traudi. Die beiden hatten schon öfter den Wunsch geäußert, in den Westen gehen zu wollen, und Schröders glauben, ihnen einen Gefallen zu tun, wenn der versprochene „Sommertörn“ nach Dänemark – und nicht wieder zurück nach Stralsund – führen würde.

„Da aber „Republikflucht“ ein schweres, politisches Delikt war, konnten wir unsere Mitsegler nicht in den wahren Grund unserer diesjährigen Sommertour einweihen. Es musste absolutes Stillschweigen bewahrt werden. In Gesprächen zwischen Christa und mir durfte kein Wort in eines anderen Menschen Ohr gelangen über unseren Plan. Denunzianten lauerten an jeder Ecke. Es war schlimmer als in der Nazizeit.“

Dem Vetter macht Schröder Andeutungen, damit er nicht unvorbereitet auf die Reise geht. Sie sollten sich gute Kleidung und reichlich Geld mitnehmen, damit man unterwegs mal einen draufmachen könne. Auch, dass Dänemark angelaufen werden könnte, ließ Schröder im Gespräch fallen. Auslandsbesuche waren den Seglern der DDR zwar streng verboten, kamen in dieser Zeit aber durchaus vor. Hinter vorgehaltener Hand erzählte man sich dann hinterher stolz von solchen Abenteuern. Im Winter überholen Schröders ihr neu erworbenes Schiff gründlich, nach dem Auftakeln lernen sie es unter Segeln kennen. An jedem Wochenende geht es nach Hiddensee, oft müssen die engen Fahrwasser aufgekreuzt werden, alle Hafenmanöver erfolgen unter Segeln.

In der Woche wird die „Rugia“ ausgerüstet. Proviant für mehrere Wochen, persönliche Gegenstände, ja am Ende den gesamten Hausstand Stück für Stück an Bord zu schaffen, ohne dass Verwandte, Freunde und Nachbarn argwöhnisch werden, und so, dass bei einer Kontrolle an Bord niemand Verdacht schöpft, ist ein Kunstwerk. Doch es gelingt. Und so legt die Sommertörn-Besatzung am Montag, den 24. Juli 1961, von der Stralsunder Nordmole ab.

Erster Fluchtversuch aus der DDR

Bei West 6–7 und Regen läuft die „Rugia“ zunächst Kloster auf Hiddensee an. Schröder und seine Frau schaffen es nur unter großen Anstrengungen, vor den Mitseglern ihre Anspannung zu verbergen. Die wird noch dadurch gesteigert, dass der starke Westwind sie hier eine Woche lang festhält. „Aber am 31. 7. 1961 flaute der Wind ab und drehte nach Nord-West, Stärke 4. Das war genau der Anlieger-Wind nach Warnemünde, dort sollte es zuerst hingehen. Um 9.30 Uhr legten wir ab. Ohne kreuzen zu müssen, segelten wir durch die enge Fahrrinne in Richtung Nordspitze der Insel Hiddensee. Dort zwischen der langgezogenen Halbinsel Bessin und der Küste Rügens, der Halbinsel Bug, lag in der Regel ein Küstenwachboot vor Anker und riegelte die Ausfahrt auf die freie Ostsee ab.“

Am Kontrollboot macht die „Rugia“ einen Aufschießer, und vier bewaffnete Grenzer nähern sich paddelnd mit dem Schlauchboot. Der Zufall will es, dass der Chef ein alter Segelfreund des Skippers ist. Ein Schnack über alte Zeiten ersetzt die Inspektion der „Rugia“ sehr zum Erstaunen sowohl der Beamten, als auch der Yachtbesatzung, die schnell weiter darf in Richtung See. Um 19.30 Uhr macht die „Rugia“ in Warnemünde fest. Hier will Schröder auf passende Bedingungen für den Absprung ins dänische Gedser warten.

Zweifel kommen auf, ob die Entscheidung richtig ist. „Wir hatten auch Angst vor der unbekannten Fremde, würden wir dort Fuß fassen und uns zurechtfinden? Wo die kapitalistischen Ausbeuter auf uns warteten, das hatte man uns ja pausenlos, gebetsmühlenartig, jeden Tag in die Ohren posaunt. Was wussten wir schon vom Westen? Unser Ziel war Kiel, dort hatten wir Verwandte. Wir waren jung und wollten arbeiten, wir wollten ranklotzen und es zu etwas bringen. Ich war jetzt 28 Jahre alt, Christa 25. Uns stand die Welt noch offen. Falls es in Westdeutschland doch nicht hinhauen sollte, konnten wir immer noch weitergehen, nach Dänemark oder Schweden. Mit unserem Schiff hatten wir alle Möglichkeiten.“

Schon am darauffolgenden Tag lässt der Wetterbericht hoffen. Für den zweiten August wird leichter Südwind mit schlechter Sicht und Nebelbänken vorhergesagt. Nach abendlicher Ablenkung in der Warnemünder Lieblingskneipe steckt der Skipper am anderen Morgen den Kopf aus dem Niedergang und riecht direkt den Nebel, so feucht ist die Luft. Man kann kaum zwei Seemeilen weit sehen, dabei weht es tatsächlich mit zwei Windstärken aus Süd. Schröder ist augenblicklich klar, dass ihm in diesem Moment das Schicksal winkt. Es ist die Gelegenheit zur Flucht schlechthin, wenn nicht jetzt, dann nie.

Vereitelt Kontakt mit DDR-Fahrgastschiff die Flucht?

Das Logbuch mit Ziel Wismar kann Schröder auf der Polizeidienststelle gar nicht vorlegen, sie ist noch nicht besetzt. Verbotenerweise läuft er trotzdem um 9.00 Uhr aus. Zurückkommen will er ja ohnehin nicht mehr. Vetter Horst und seine Verlobte Traudi wissen das noch immer nicht. Sie freuen sich auf einen abenteuerlichen Abstecher nach Dänemark. Bis sie außer Landsicht sind, steuert Schröder die „Rugia“ noch in Richtung Wismar. Doch bald verschluckt eine graue Suppe das Schiff, und er geht direkt auf Kurs Nord, nach Gedser.

Und dann geschieht das Ungeheuerliche, recht voraus tauchen die Umrisse eines DDR-Fahrgastschiffes auf. Schröder denkt, es sei alles vorbei: „Nach etwa drei Stunden Fahrt tauchte vor uns aus dem Dunst ein Fahrgastschiff auf. Ich dachte, jetzt haben sie uns, da sind Leute drauf, die uns stoppen können.“ Tatsächlich kommt das Schiff heran. Es entpuppt sich als die „Ahlbeck“ der volkseigenen Seerederei. Täglich fährt sie DDR-Passagiere nach Gedser, wo es 15 Minuten Aufenthalt gibt, aber keinen Landgang.

„Mir rutschte das Herz in die Hose. Die Ruderhaustür ging auf, und ein Mann erschien auf der Brücke. Er legte die Hände muschelförmig an den Mund und fragte zu uns herüber, „Wo wollt Ihr hin?“ „Nach Wismar“, rief ich zurück. Da deutete er mit dem Arm rechtwinklig von unserem bisherigen Kurs nach Westen. Er meinte wohl, wir hätten die Orientierung verloren. Ich hob die Hand als Zeichen, dass ich verstanden hatte, und änderte den Kurs“.

Glücklicherweise ist die „Ahlbeck“ schon bald außer Sicht und „Rugia“ wieder auf Kurs Gedser. Um 14.30 Uhr kommt sie an diesem 2. August 1961 dort an. Der Gastlandstander wurde unterwegs aus einem Kopfkissenbezug selbst angefertigt und mit Ölfarbe auf Dänemark getrimmt. „Meiner bemächtigte sich jetzt ein unbeschreibliches Glücksgefühl. Wir hatten es geschafft, ganz normal als Segeltouristen liefen wir in den Hafen von Gedser ein.“

Crew will in DDR zurückkehren

Doch der stille Jubel währt nicht lang. Vetter Horst ist gar nicht begeistert, als der Skipper ihm gleich beim ersten Landgang euphorisch verkündet, dass er nicht in die DDR zurücksegeln wolle. Der Vetter sagt, auch er habe schon alles für die Flucht vorbereitet, wolle aber erst Ende August, über Westberlin, rübermachen. Die Andeutungen hatte er nicht verstanden und all seine Papiere noch zurückgelassen. „Ich war so enttäuscht, dass ich kaum klar denken konnte. Ich kam mir vor wie ein Kind, dem man ein langersehntes Spielzeug geschenkt hatte, es ihm aber gleich wieder aus der Hand riss, und sagte, es wäre nur Spaß gewesen. Wir saßen bös in der Klemme.“ So Schröder in seiner Erzählung.

Am Abend ist die Crew der „Rugia“ auf einer Yacht aus der Bundesrepublik eingeladen. Die Gastgeber wollen die geglückte Flucht begießen. „Es wurde ein feuchtfröhlicher Abend. Als wir unsere Geschichte erzählt hatten und das Vorhaben meines Vetters, in die DDR zurückzukehren, erklärten mich die Westberliner Segler für verrückt, wenn ich die beiden zurückbringen würde. Sie meinten, ich würde meine Frau und mich der Gefahr aussetzen, ein zweites Mal über die Seegrenze nicht rauszukommen. Den Plan meines Vetters und seiner Verlobten, über Westberlin abzuhauen, hielten sie für äußerst riskant. Gerade sie als Westberliner kannten die politische Situation mit der ständig wachsenden Fluchtbewegung aus der DDR nach Westberlin aus erster Hand. Sie schätzten die Stimmung so ein, dass jetzt täglich mit der Abriegelung der Sektorengrenze gerechnet werden musste. Das bedeutete auch: Schließung der Seegrenzen.“

Gemeinsam redet man Vetter Horst und seiner Verlobten ins Gewissen, mit der „Rugia“ weiter nach Westen zu segeln. Doch es gelingt nicht, sie umzustimmen. Was also tun? Zwingen will Schröder sie nicht. Und mit der „Ahlbeck“ nach Hause schicken auch nicht, denn dann wären sie wie Republikflüchtlinge behandelt worden. Um Bedenkzeit zu haben, segelt die Bordgemeinschaft am 3. August 35 Seemeilen weiter Richtung Nordost nach Klintholm. Auch hier wird die Crew abends eingeladen, und mehrere westdeutsche Segler reden auf sie ein, kein Wagnis einzugehen. Doch ohne Erfolg, Vetter Horst will zurück in die DDR. Und Schröder entscheidet sich dazu, sie zurückzusegeln. „Ich konnte sie nicht zu einem Schritt zwingen, den sie nicht wollten. Ich mochte auch unseren neuen Lebensweg nicht mit einem Zwang beginnen, den ich auf andere ausübte. Jeder Mensch musste über sein Leben frei entscheiden können.“

Am 5. August, acht Tage bevor die DDR gänzlich abgeriegelt wird, verlässt die „Rugia“ Klintholm in Richtung Hiddensee. Diese Rückfahrt wird zum Nervenkitzel. Stundenlang liegt das Schiff in Sichtweite der Grenzposten vor dem Dornbusch in der Flaute. Es wird Nacht, es wird Morgen, es kommt Wind, und es kann endlich nach Kloster gehen. Wie durch ein Wunder ist das Grenzboot nicht auf seiner Position, und so kann die „Rugia“ unbehelligt weitersegeln und am 6. August morgens um 5.00 Uhr in Kloster festmachen. Schon um 10.00 Uhr nehmen die Verwandten den Dampfer nach Stralsund. „Wir hatten ihnen ihren Wunsch erfüllt, hatten sie zurückgebracht, unser Gewissen war frei.“

Zweiter Fluchtversuch

Doch am abermaligen Gelingen der Flucht hat Klaus Schröder nun erhebliche Zweifel, die ihn immer stärker quälen. „Jetzt noch einmal durchzukommen, ist so gut wie ausgeschlossen. Unsere Seesegelgenehmigung war nur noch bis zum 15. 8. gültig. Wer würde uns an dem Wachschiff glauben, dass wir in sieben Tagen noch einen Törn nach Wismar machen wollten. Unsere Besatzungsliste stimmte nicht mehr, zwei Personen fehlten.“

Schröder kann nun kaum noch klar denken. Zu allem Übel berichten die Nachbarlieger davon, dass sie auch gerade aus Dänemark zurückgekehrt seien. Am Wachboot habe eine intensive Kontrolle stattgefunden, und weil die Beamten Eintrittskarten vom Tivoli in den Ölzeugtaschen gefunden hätten, sei ihr Skipper umgehend verhaftet worden. Doch Schröders Plan steht fest. Am nächsten Tag will er die Gewässer der DDR endgültig verlassen. Nur: Am 7. August herrscht Totenflaute. Das Warten wird für den Skipper und seine Frau zur reinsten Tortur. Endlich, am 8. August, fünf Tage vor der völligen Schließung der DDR-Grenze, werfen Klaus Schröder und seine Frau morgens um 7.00 Uhr im Hafen von Kloster die Leinen los.

„Wir werfen keinen Blick mehr zurück. Es herrscht Ostwind, Stärke 2.“ Die enge Fahrrinne müssen sie aufkreuzen, kommen dabei fest und werden nach lähmenden eineinhalb Stunden in Sichtweite des Wachbootes von einem Fischkutter freigeschleppt. Schröder und seine Frau haben Glück im Unglück. Denn der Kutter schleppt die Segelyacht gleich weiter durch die schmalen Fahrwasser nach Norden, während das Grenzkontrollboot mit voller Fahrt zum Wachwechsel nach Süden donnert. „Der Wind hat inzwischen auf 3 Windstärken aus Ost aufgefrischt, beste Brise für uns. Der Kutter wirft die Schleppleine los, und wir sind wieder allein. Ich setze Segel, und etwa um 10.30 Uhr haben wir die Nordspitze Hiddensees umrundet. Wir sind ohne Kontrolle durchgekommen, aber die Wachstation oben auf dem Steilufer hat uns bestimmt schon im Fernglas. Wir nehmen wieder klaren Kurs auf Wismar, der ja etwa der gleiche ist wie der nach Gedser.“

DDR-Hubschrauber und Beiboot im Kielwasser

Alles scheint glattzugehen, bis das Brummen eines DDR-Hubschraubers hörbar wird. Das Fluggerät kommt näher und umkreist die „Rugia“ so dicht, dass sich Skipper und Pilot in die Augen schauen können. Schröder ist wie vom Donner gerührt. Nun haben sie ihn am Haken. Doch dann verschlechtert sich die Sicht. Die „Rugia“ passiert den Ostsee-Zwangsweg und einen dänischen Fischkutter, aber noch ist dänisches Hoheitsgebiet nicht erreicht, und durch die feuchte Luft dringt dann tatsächlich das Geräusch eines DDR-Schnellbootes und kommt immer näher.

Noch einmal rutscht Klaus Schröder das Herz in die Hose. Sie werden gesucht. Doch der dicker werdende Nebel gibt Schutz, und das Geräusch wird wieder leiser. Aus Angst setzt Schröder seinen Kurs direkt über das Gedser Riff ab. „Sie sollten uns nicht kriegen, und wenn wir vor die Hunde gingen.“ Das nächste Motorengeräusch stammt von der Eisenbahnfähre „Theodor Heuss“. Der Name ist ein erster Willkommensgruß aus der Bundesrepublik. „Um 17.30 Uhr am 8. August 1961 legten wir das zweite Mal in Gedser an. Wir hatten nun endgültig freies westliches Land erreicht. Unsere Flucht war beendet.“

Tagebuch einer DDR-Flucht

Die Erzählung veröffentlichen wir mit freundlicher Genehmigung des Verlags Haag + Herchen, in dem die Autobiografie Klaus Schröders im Jahr 1994 erschien.