Bei ihrer Premiere galt sie als neuer Maßstab in der Elf-Meter-Klasse. Das hohe Rigg und die großzügige Segelfläche versprachen für ein Tourenboot viel Segelspaß. Unter Deck verwöhnte sie mit einem bis dato nicht gekannten Volumen, üppigen Kojenmaßen und einer Nasszelle mit abgetrennter Dusche – auch das ein Novum auf 37 Fuß.

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Die von Judel/Vrolijk & Co konstruierte Hanse 370 legte im Verkauf einen Senkrechtstart hin. Schon im Sommer 2005 war die erste Jahresproduktion auf Anhieb ausverkauft. Binnen sechs Jahren liefen insgesamt fast 700 Einheiten über das Band der Greifswalder Werft. Nie zuvor und nie seither gelang Hanseyachts in so kurzer Zeit ein vergleichbarer Bestseller.

Und doch wirkt das Boot aus heutiger Sicht keineswegs so außergewöhnlich, im Gegenteil. Was vor 20 Jahren als State of the Art galt, ist inzwischen bestenfalls noch Durchschnitt – so entschieden vollzog sich die Evolution im Großserien-Bootsbau.

Rumpfformen moderner Yachten überragen Vorgängermodelle

Um die Entwicklung für die YACHT greifbar zu machen, legte Andreas Unger, der für die Segelboote der Werft verantwortliche Produktmanager, den Rumpf der Hanse 370 virtuell in den der aktuellen 360. Bis auf den Achtersteven und kleine Segmente des tiefergezogenen Heckspants verschwindet er vollständig in dem einen Fuß kleineren Schwesterschiff von heute. Die Hanse 360 ist im Freibord höher, vorn und achtern deutlich breiter, bietet so auf weniger Länge entscheidend mehr Raum unter Deck. Anders ausgedrückt: War die Hanse 370 zu ihrer Zeit Heldin der 37-Fuß-Klasse, bietet die 360 inzwischen mehr Annehmlichkeiten und Raum als weiland eine 40-Fuß-Yacht.

Und das ist keineswegs der einzige Trend, der sich ungebrochen bis heute fortgesetzt hat. Weil die Komfortansprüche allgemein steigen, der zusätzlich umbaute Raum hübsch verkleidet und möbliert sein muss, sind nicht nur die Dimensionen gewachsen – auch die Verdrängung nahm zu, obwohl immer leichtere Kiele unter die Rümpfe gebolzt werden. Das geht, weil die breiteren Konstruktionen über mehr Formstabilität verfügen; andernfalls wögen moderne Yachten noch mehr.

Deep Dive: Trend-Indikatoren

Die Rümpfe werden in der Wasserlinie immer länger, in der Spantform fülliger und breiter, weshalb der Ballastanteil kontinuierlich zurückgeht – bei gleichzeitig steigender Verdrängung.

Größer, schneller, besser

Manches spricht dafür, dass die Grenzen des Wachstums allmählich erreicht sind. Selbst wenn man ästhetische Aspekte ganz beiseitelässt, wird es zunehmend schwerer, sich ein Immer-weiter-so vorzustellen. Das hat gleich mehrere Gründe.

Zum einen kostet mehr Volumen mehr Geld – beim Kauf ebenso wie im Unterhalt. Zum anderen stoßen Neukonstruktionen an teils revierbedingte Beschränkungen, die sich nur schwer umschiffen lassen. Mit einer Breite von vier Metern wird es für Eigner einer Bavaria C38 oder der Hanse 360 teils schon knifflig, in der Ostsee überhaupt einen passenden Liegeplatz zu finden.

Ist es für Konstrukteure und Bootsbauer also an der Zeit, umzusteuern? Oder geht der Trend zum Wohnboot weiter, womöglich sogar in noch größerer Konsequenz als bislang?

Für Johan Siefer, Naval Architect und Geschäftsführer des führenden deutschen Büros für Yachtdesign mit Sitz in Bremerhaven, ist die Antwort im Grundsatz klar: „Wir wollen stets mehr“, sagt der Chef von Judel/Vrolijk. „Und wir erwarten ganz einfach, dass wir auch mehr kriegen.“ Dieses Wachstumsprinzip spiegele sich in allen Bereichen, es gelte keineswegs nur für den Yachtmarkt. „Man muss ja nur den aktuellen VW Golf 8 mit dem Golf 1 von 1974 vergleichen. Das ist eigentlich eine ganz andere Kategorie Auto.“

Tatsächlich gilt das „Größer, schneller, besser“ trotz begrenzter Ressourcen bisher fast überall als Maxime: Immer leistungsfähigere Smartphones, immer gigantischere Fernseher, immer mehr Wohnfläche pro Haushalt bilden den Rahmen, in dem auch der Trend bei den Fahrtenbooten nur zwangsläufig erscheint.

Rumpfformen von Fahrtenyachten folgen dem Regattasport

Um erahnen zu können, wie es weitergehen könnte, ist die Frage also weniger, warum überhaupt wir hierhergekommen sind, sondern, auf welchem Weg – und wer die Entwicklung getrieben hat.

Grundsätzlich ist der Yachtmarkt eigentlich wenig experimentierfreudig. Er kommt vielmehr über kleinschrittige Evolutionsstufen voran. Größere Sprünge werden deshalb nur offensichtlich, wenn man lange Zeitreihen betrachtet, wie am Beispiel der Elf-Meter-Yachten von Bavaria aus den vergangenen 35 Jahren. Dagegen sind die Veränderungen von einer zur nächsten Modellgeneration eher subtil.

Das Segment der Fahrtenyachten folgte dabei über Jahrzehnte der Entwicklung im Regattasport, wenn auch mit Verzug und nie mit gleicher Konsequenz. Bauchige Rumpfformen mit relativ langen Überhängen und kurzer Wasserlinie prägten das Angebot von den 70er- bis in die 90er-Jahre, angelehnt an die International Offshore Rule.

Mit dem Übergang zum IMS-System und weiter zu IRC und ORC wurden die Steven gerader, die Rümpfe insbesondere achtern breiter, die Anhänge effizienter. Später übernahmen die Groß- serienyachten sogar Konstruktionsmerkmale wie Chines und die zuletzt immer fülligeren Vorschiffssektionen, die ihren Ursprung im Hochsee-Rennsport der Class 40, Volvo 70 und Imoca 60 hatten – sogenannten Box Rules, welche innerhalb bestimmter Parameter viel Entwicklungsspielraum lassen.

Von spitz nach stumpf: Rumpfformen im Wandel

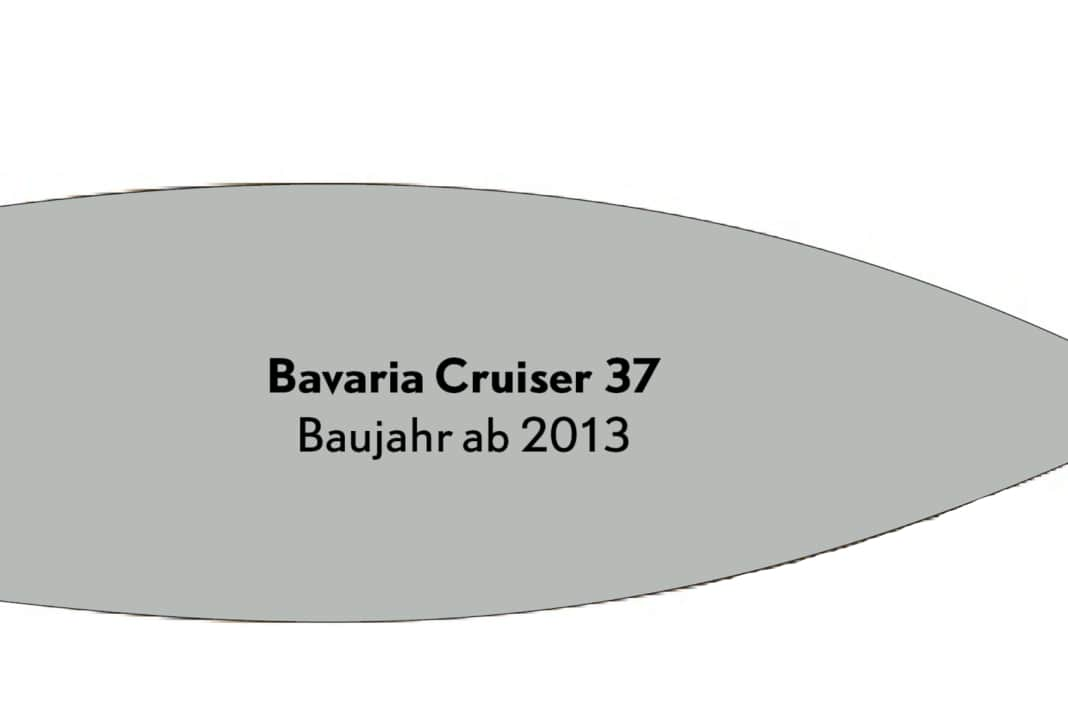

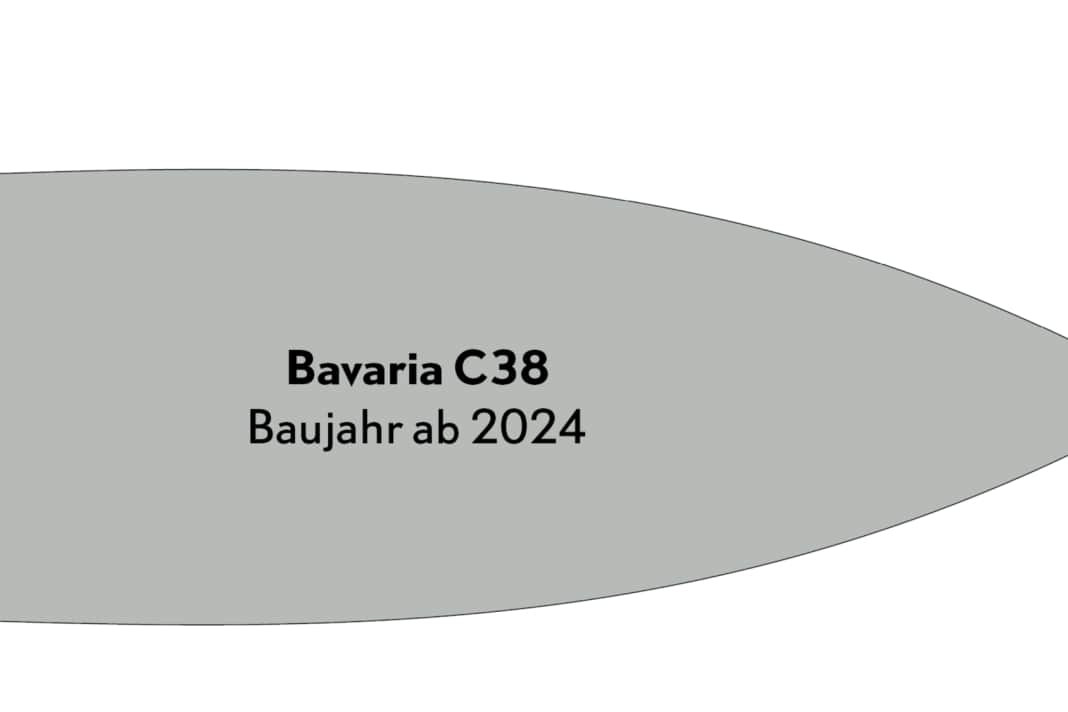

Die Zeitreihe der Decksansichten am Beispiel von Bavarias Elf-Meter-Yachten belegt die Entwicklungsrichtung bei den Rumpfformen.

Taillierte Enden: Bavaria 370

Breitere Backen: Bavaria 36

Steilere Steven: Bavaria Cruiser 37

Bullige Büge: Bavaria C38

Manche Trends im Tourenbereich sind verzichtbar

Die Trends im Regattabereich hatten folglich stets eine typisierende Wirkung. Das betrifft die Sehgewohnheiten und das Image neuer Designs ebenso wie einige grundlegende konstruktive Eigenheiten. Es erscheint auch nur logisch, weil die führenden Konstruktionsbüros ihre Meriten im Sport erwarben und dieses Renommee sowie ihre jüngsten hydrodynamischen und aerodynamischen Erkenntnisse später in den Serienyachtbau übertrugen.

Nicht zuletzt deshalb sind die Segeleigenschaften moderner Tourer heute ungeachtet ihres XXL-Formats noch passabel, wenn nicht gar besser als die ihrer Vorgängerinnen. Bei der Adaption von Rennsport-Attributen haben die Werften bisweilen sogar Charakteristika übernommen, die ursprünglich ganz anderen Zwecken dienten, sich aber auch fürs Tourensegeln nutzen ließen: Die breit auslaufenden Heckpartien mit harten Chines etwa, eigentlich für mehr Kontrolle und Stabilität auf schnellen Raumschotskursen konzipiert, wären auf Verdrängeryachten absolut verzichtbar gewesen. Sie fanden dennoch den Weg in die Großserie, weil sie mehr Kojenbreite in den Achterkammern schufen – und visuell Fortschrittlichkeit vermittelten.

Auch die Sprayrails im Vorschiff vieler Imoca-Racer, die verhindern sollen, dass zu viel Wasser überkommt, schafften es auf Umwegen ins Cruiser-Fach. Die Hanse 360 hat sie, deutlich abgewandelt, ebenso wie die Oceanis 51.1, mit der Beneteau das Prinzip der tulpenartigen Aufkimmung erstmals vor acht Jahren einführte. Konstrukteur Olivier Racoupeau ersann sie nicht etwa zur Leistungssteigerung, sondern weil sich so mehr Innenraum auf Höhe der Eignerkoje realisieren ließ.

Es ist wichtig, diesen Kontext zu kennen: die zumindest bisher untrennbare Verschränkung von Regatta- und Tourenyacht-Entwicklung, das Primat der Formelprägung auch außerhalb ihres eigentlichen Anwendungsbereichs. Denn es öffnet, wenn man es weiterdenkt, interessante Perspektiven.

Aktueller Trend: Scow

Eine davon ist bisher noch nicht im Mainstream angekommen. Dabei ist die Rumpfform schon vor 125 Jahren etabliert worden und bahnt sich seit 15 Jahren im Hochseerennsport ihren Weg: die der Scows. Die Plattbug-Gattung entstand zunächst als jollenartiger Binnen-Racer in den USA, wo sie heute noch aktiv gesegelt wird. Sie verdankt ihre Renaissance dem zu seiner Zeit geradezu schockierenden Mini 6.50 von David Raison, der 2010 die Yachtwelt mit der „Teamwork Evolution“ schockte. „Am Wind unsegelbar“, lauteten damals Einschätzungen von Experten. Ein selbst höchst innovativer Werftchef befand: „Hoffen wir, dass sie nicht erfolgreich ist, sonst sehen bald alle Yachten so aus.“

Nun, der erste Teil seiner Einschätzung sollte sich nicht erfüllen, der zweite lässt noch auf sich warten. Inzwischen gilt die optisch und teils auch konstruktiv nach wie vor kontrovers diskutierte Rumpfform als De-facto-Standard in der Minitransat-Klasse, von wo aus sie zunächst die Class 40 revolutioniert und nun auch die Imoca 60 verändert hat. Denn sie bietet auf Halbwind- und Raumwindkursen große Auftriebs- wie Stabilitätsvorteile.

Nur in der GFK-Serienfertigung spielen Scows nach wie vor kaum eine Rolle. Erst vor zwei Jahren hat die französische IDB Marine das Prinzip einer komplett runden, extrem voluminösen Vorschiffssektion mit der Mojito 6.50 in einem sportiven Fahrtenboot umgesetzt. Diesen Sommer stellen die Franzosen das nächstgrößere Modell vor: die Mojito 32.

Im Laufe der Saison folgen zwei weitere Neuheiten, die Aufsehen erregen werden: Schon im April soll die in England produzierte Baunummer eins der Lift 45 zu Wasser gehen. Es ist eine Konstruktion von Lombard Yacht Design, basierend auf deren jüngster Class 40. Den Meter mehr an Länge nutzten die Entwickler, um den sonst Holzschuh-ähnlichen Bug zu strecken und Platz für einen zwar reduzierten, aber doch kompletten Ausbau fürs Fahrtensegeln unterzubringen. Die Lift 45 ähnelt in der Ausrichtung der J/V 43, die vor zwei Jahren als Kleinstserie debütierte (YACHT 05/2024).

Rumpfformen der Zukunft im Plattbugsegment

Noch extremer wird das, was Benoit Marie und der ehemalige Beneteau-Designer Clément Bercault ausgetüftelt haben. Die beiden wollen zum Sommer die Skaw A präsentieren, eine fast fünf Meter breite Kohlefaser-Flunder von zwölf Meter Länge, die auch dank Foils Segelleistungen der Superlative bieten soll. Bei 20 Knoten wahrem Wind sagen die Computersimulationen für Halbwindkurse gut 20 Knoten Speed voraus – mit Spitzen jenseits von 25 Knoten.

Und das soll ohne große Zugeständnisse an den Komfort möglich werden. Im Gegenteil wirkt die Skaw unter Deck hell, weitläufig und auf eine sympathische Art cool. Die sich kaum verjüngende Bugsektion bleibt komplett offen und wird zum halb runden Salon ausgebaut; mittschiffs liegen Navigation und Pantry, dahinter Nasszelle und zwei abgetrennte Doppelkojen.

Man kann das als Nischen-Projekt abtun, zumal bei einem Grundpreis von 1,2 Millionen Euro, welcher der aufwendigen Carbon-Konstruktion und der Kleinstserienfertigung geschuldet ist. Doch hat die Skaw A das Potenzial, die Grenzen des Denk- und Machbaren zu verschieben – etwas, das dem Gros konventioneller Fahrtenboote versagt bleibt, weil sie viel näher am Mainstream bleiben müssen.

Könnte so deren Zukunft aussehen, zumindest im Ansatz? Ließe diese Rumpfform nicht weiteres Wachstum im Innenraum zu, ohne die Infrastruktur in den Marinas durch noch breitere Hauptspanten vollends zu überfordern?

Zivile Antworten aus dem Fahrtenbootbereich

Sam Manuard, einer der findigsten Köpfe unter den Konstrukteuren von Weltrang, hält es für möglich. „Ich kann mir das Scow-Konzept verfeinert auch für Fahrtenyachten vorstellen“, sagt er – „ohne zu große Kompromisse am Wind.“ Manuard weiß um die Stärken wie um die größte Schwäche der Plattbugboote: „Das Vorschiff der Scows ist so breit und flach, dass es hydrodynamisch Auftrieb erzeugt und dem Boot hilft, sich von der Welle zu lösen. Es ist generell sehr effizient in jeder Art von Seegang, solange er aus mehr als 60 Grad zur Kursrichtung kommt.“ Darin liege aber auch das Hauptproblem: An der Kreuz schlägt der Bug wegen seines Volumens und der breiten Angriffsfläche heftig in der Welle.

Manuards jüngste Serienboote zeigen, wie er den Typ-bedingten Nachteil konstruktiv umgehen will: Die neue First 30 von Beneteau, die auch aus seinem Rechner stammt, ist gewissermaßen die zivile Antwort – ein Design mit viel Kielsprung und vollem Vorschiffsspant, aber noch moderaten Linien für gute Allround-Eigenschaften.

Konsequenter Richtung Scow ging Manuard in Zusammenarbeit mit IRC-Experte Bernard Nivelt bei der Pogo RC, deren Vordersteven unten wie bei den Imocas abgeschrägt verläuft und die im Spant und an Deck der schon erwähnten J/V 43 ähnelt, dabei aber eine lange Wasserlinie wahrt. Sie folgt konstruktiv dem höchst erfolgreichen 35-Fuß-One-off „Lann Ael 3“, der vor zwei Jahren den Titel bei der IRC- Zweihand-Europameisterschaft holte.

Nachtteile eines Scow-ähnlichen Fahrtenbootes

Was alle diese Neuentwicklungen von konventionellen Fahrtenbooten unterscheidet, ist der Faktor Gewicht. Die relevante Maßzahl dafür ist das Verhältnis aus Verdrängung und Wasserlinienlänge („Displacement-Length-Ratio“). Wie die Segeltragezahl ist sie dimensionslos. Um ins Gleiten zu kommen, brauchen Yachten Werte zwischen 80 und 140 und bei der Segeltragezahl um oder über 5,0. Davon sind Tourer derzeit weit entfernt; selbst viele Performance-Cruiser erreichen selten beide Voraussetzungen.

Eine Fahrtenyacht mit Scow-ähnlichem Vorschiff würde also – ähnlich wie schon bei der Übernahme der Chines vor gut 15 Jahren – lediglich vom Zuwachs an Raum profitieren, nicht von besseren Segeleigenschaften auf offeneren Kursen. Am Wind dagegen überwögen die Nachteile. Und selbst im Hafen oder vor Anker wäre die Bauform fragwürdig: Das sonst vom Heck bekannte Patschen am Rumpf würde mit Plattbug nämlich schon bei leichter Welle auch im Vorschiff zum Störfaktor.

Folgt der breite Markt dennoch einmal mehr dem Regattasport, weil sich anders kaum noch sinnvoll Volumen unterbringen lässt? Oder geht die Entwicklung diesmal am Fahrtensegment vorbei? Das wird sich absehbar in der nächsten Generation erweisen. Studiert wird die Entwicklung jedenfalls. Und die Neuheiten der kommenden Saison könnten die Diskussion über Sinn und Unsinn von Scows noch einmal intensivieren – auch deshalb, weil sich die Nutzungs- und damit die Kaufgewohnheiten verändern.

Hanjo Runde, Chef von Hanseyachts, beschrieb seine Modelle unlängst als „fantastische Ferienwohnungen“ und konstatierte einen Trend „weg vom reinen Segelboot“, bei dem es auf die Performance ankomme. Für ihn geht der Trend eindeutig „hin zu mehr Wohnkomfort“. Öffnet sich da ein Weg für noch bulligere Büge?

Platz und noch mehr Platz: Yacht als Ferienwohnung

Tatsächlich stellt sich diese Frage, wenn man Fahrtenyachten nicht primär fürs Fahren kauft – mehr Immobilie als Mobilie, mehr Freizeitort als Segelboot. Auch führende Manager einer anderen großen Werftgruppe denken in diese Richtung, weil sie andernfalls die Abwanderung der Eigner zu Katamaranen und Motorbooten befürchten.

Erstmals können die Hersteller dafür sogar auf valides Datenmaterial zurückgreifen. Mehr als 40 Werften und 400 Charterflottenbetreiber bauen bereits die Monitoring-Systeme von Sentinel Marine in ihre Yachten ein; darunter sind nahezu alle führenden Marken. Zusammen mehr als 25.000 Boote lassen sich so bisher schon überwachen und im Betrieb auswerten; jedes Jahr kommen etliche Tausend mehr hinzu. Die Informationen stehen den Eignern und – anonymisiert – auch den jeweiligen Marken zur Verfügung. Es ist ein Schatz, der mittelfristig die Yachtentwicklung verändern könnte.

Sentinel-Chef Marko Pihlar und sein Team aus Datenanalysten haben für die YACHT die Nutzung der zurückliegenden fünf Jahre ausgewertet, differenziert nach Eigner- und Charterbooten und unabhängig von Marke, Größe, Typ oder Ausrichtung, um jede Verzerrung auszuschließen. Daraus lassen sich kaum signifikante Veränderungen bei privat gesegelten Yachten ableiten.

Zwar ging in den Charterflotten die Zahl der aktiven Segeltage zuletzt zurück – von rund 125 auf 113 Tage pro Jahr; vermutlich eine Folge des starken Preisanstiegs vor allem zur Hauptsaison. In Privathand sind Yachten dagegen gut drei Wochen pro Saison in Fahrt. Das deckt sich mit Umfragewerten aus Frankreich, die sich seit mehr als zehn Jahren kaum bewegen.

Auch die durchschnittliche Nutzungsdauer pro Segeltag wertete das Sentinel-Team aus. Sie liegt konstant um die 20 Seemeilen. Zwar variieren die Einzelwerte stark, was auf die meist längeren Törns im Sommerurlaub zurückzuführen ist.

Außerhalb dessen bleiben die Etmale dagegen oft einstellig, wie YACHT-Recherchen nahelegen. Wenn Eigner überhaupt den Hafen verlassen, dann immer öfter nur für einen kurzen Tagesausflug in die nächste Ankerbucht, um abends wieder am Stammliegeplatz festzumachen. Das lässt die These von Hanse-CEO Runde nachvollziehbar erscheinen, wonach Fahrtenboote zunehmend oder zumindest auch als „Ferienwohnung“ gekauft werden.

Komfort und Wohnqualität im Vordergrund

Jérôme Dufour, Chef der Segelbootsparte von Jeanneau, sieht es ähnlich. „Momentan ist das Interieur der primäre Treiber im Markt“, sagt er. Er macht das an der Kühlkapazität fest. „Vor 20 Jahren hatten höchstens Motoryachten eine Kühlbox im Cockpit, dann Kats, und heute erwarten es die Kunden von einem 40-Fuß-Einrumpfboot.“

Weil die Plicht dafür immer länger werden muss, verschiebt sich der Salon und damit auch der Gewichtsschwerpunkt nach vorn, was mehr Auftrieb im Vorschiff bedingt, ergo fülligere Rumpfformen. Kann er sich mittelfristig eine Sun Odyssey mit Scow-Bug vorstellen? So weit will Dufour nicht gehen. „Bei einer Sun Fast mit sportlicherer Ausrichtung durchaus“, sagt er. Beim Fahrtenboot aber sieht er die Zeit für noch nicht gekommen.

„Wir haben bisher nicht die Technologie, um die Spirale von Gewicht, Strukturanforderungen und Lasten umzukehren.“ Das Schwierigste bei der Entwicklung sei, die Erwartungen an die Segelleistung zu übertreffen und gleichzeitig ein Boot zu bauen, das „mehr Komfort bietet als alles, was es am Gebrauchtmarkt gibt“.

Wer ihm zuhört, ahnt, dass er dennoch genau daran arbeitet. „Wir müssen die Passion und die Verrücktheit des Segelsports wieder erlebbar machen“, sagt Jérôme Dufour. Gut möglich, dass die Ära der schrittweisen Veränderungen in ein, zwei Jahren zu Ende geht und wieder wirklich Neues entsteht. Nur wie genau das aussehen könnte, mag er noch nicht verraten.