Liebe Leserinnen und Leser,

es ist Sonntag, der 5. Juli 1987, zwei Tage nach dem Start unserer Sommerreise mit der Familie auf dem elterlichen Boot. Ich bin 13 Jahre alt, aufgeregt und ziemlich stolz, denn wir segeln, von Klintholm kommend, in die Nacht. Und ich darf wach bleiben und neben meinem Vater im Cockpit sitzen. Der hat die Pinne in beiden Händen und stiert durch die Finsternis auf den schwach beleuchteten Kompass.

Unser Ziel ist für damalige Verhältnisse exotisch, wir wollen nach Swinemünde und dort polnische Segelfreunde besuchen. Dass man dafür ein Visum braucht, auf das man ein Jahr warten muss, und Exportgüter wie Whiskey, Toilettenpapier und Damenstrumpfhosen, um überhaupt einklariert zu werden, habe ich schon erfahren. Auch, dass der Grund für all das ein sogenannter eiserner Vorhang ist, und wie er zustande kam, hat mich im Vorfeld der Reise beschäftigt.

In dieser Nacht wird mir bewusst, dass dieser eiserne Vorhang auch Teile der deutschen Küste abriegelt. Und das nicht nur in eine Richtung.

Stundenlang geht es bei leichtem Südwestwind unter Groß und Genua I durch die Dunkelheit. In respektablem Abstand von der Küste Rügens segeln wir nach Südosten. GPS-Kartenplotter für Sportboote gibt es noch nicht. Unser ganzer Stolz ist der am Kartentisch installierte APN 4, ein Decca-Navigator von Philips. Regelmäßig halten wir im Logbuch den von diesem Zauberkasten angezeigten Standort fest und zeichnen ihn in die Seekarte ein. Auf der ergibt sich so über die Stunden ein Kurs entlang der DDR-Seegrenze.

Was diese unsichtbare Mauer bedeutet, erklärt mir mein Vater, als wir von einem der 34 Schiffe angeleuchtet werden, die als Grenzbrigade 6 der Deutschen Demokratischen Republik Fluchten ihrer Bürger über See verhindern sollten. Es war gängige Praxis, dass die Grenzschützer ihre Hoheitsgewässer verließen, um auf offener See nach Fluchtbooten zu suchen, die sich über Nacht unentdeckt entfernt hatten, wie Christine und Bodo Müller wenige Jahre später in ihrem Buch „Über die Ostsee in die Freiheit“ schreiben werden.

In dieser Nacht erlebe ich es selbst und die Erklärungen meines Vaters sind ein Geschichtsunterricht, der salzig schmeckt.

Und ein wenig bitter. Denn während das typische, dumpfe Dröhnen der Wachboote deutlich zu vernehmen ist, und der grelle Lichtstrahl ihrer Suchscheinwerfer von Zeit zu Zeit am Horizont aufflackert, erfahre ich, dass wir gerade einen Bogen um ein zweites deutsches Land machen. „Wier können dort nicht hinsegeln,“ sagt mein Vater nur. „Und so wie es derzeit aussieht, werden wir wohl auch kaum erleben, dass sich daran etwas ändert.“

Von der DDR hatte ich bis dahin nur als etwas Abstraktem gehört. Nun erlebe ich selbst, was deutsche Teilung heißt. Ein Abstecher ins nur wenige Seemeilen an Steuerbord liegende Sassnitz etwa, ist unvorstellbar.

Seitdem ich wenige Wochen alt bin, gehöre ich zur Familiencrew. Und wo sind wir in diesen 13 Jahren nicht schon überall gewesen. Irgendwo nicht hinsegeln zu dürfen, das ist für mich damals völlig unvorstellbar.

Heute kann ich mich kaum mehr an die Einzelheiten des Gesprächs mit meinem Vater erinnern. Aber daran, dass ich viel darüber nachgedacht habe, wie so etwas möglich ist. Auf hoher See, und ausgesperrt. Es ist eine Erfahrung, die mich, der ich gerade erst im Begriff war, mich für politische Zusammenhänge zu interessieren, für mein Leben geprägt hat.

Wenig später, heute ist es 35 Jahre her, fiel die Mauer dann doch. Mich hat das damals tief bewegt.

Wenn es schon mir als kleinem Jungen bedrückend vorkam, nicht über die Seegrenze segeln und einen Hafen an der Küste Rügens anlaufen zu dürfen, wie deprimierend musste es auf die Menschen wirken, die dort auf ihren seegehenden Yachten saßen und nicht ins Ausland segeln durften?

Bald schon konnte ich mit Seglern aus der DDR sprechen. Noch im Winter 1989/90 nahmen wir Kontakt auf, im Sommer 1990 war es soweit und erstmals war es das Ziel unserer Sommerreise, an der deutschen Küste weiter zu segeln, als es bis dahin möglich gewesen war. Ich habe diese Reise als eine der schönsten meines Seglerlebens in Erinnerung. Es kam mir vor, als hätte sich die Tür zu einem geheimen Garten geöffnet.

In Erinnerung geblieben ist mir, wie aufregend es war, mit Warnemünde einen deutschen Auslandshafen anzusteuern. Den Gastlandstander in vertrauten Farben, aber mit dem Emblem der DDR zu setzen. Beim Einklarieren von Beamten in gemeinsamer Sprache begrüßt zu werden. Und dann schon von Freunden dort empfangen zu werden, die wir im Winter kennengelernt hatten.

Ich erinnere, wie sehr mich die Landschaft in ihren Bann gezogen hat, als es weiter in die Boddengewässer ging. Sie kamen mir vor wie eine Schlei, die nicht enden wollte. Es ging tagelang immer weiter an schilfbewachsenen Ufern entlang.

Ich erinnere das Wechselbad der Stimmungen, in das wir, munter auf die Menschen zugehend, eintauchten. Von euphorischer Aufbruchstimmung und Freude über Reisefreiheit über Wehmut und Sorge, die vertraute Umgebung zu verlieren, bis hin zu nachvollziehbaren und sehr realen Existenzängsten.

Es war erneut ein Geschichtsunterricht, den das Seglerleben mir ermöglichte, der Geschmack aber war ein anderer.

Über die Frage, wie es den Seglern während der DDR-Zeit ergangen war, erfuhren wir nun aus erster Hand. In den winzigen Häfen lagen wir meist mit nur wenigen von ihnen zusammen, man kam sofort ins Gespräch, half sich aus, begrüßte und verabschiedete ankommende und auslaufende Bootsbesatzungen, saß abends noch lange zusammen.

Der große Run aus dem Westen war in diesem ersten Sommer ausgeblieben. Doch die Furcht davor war spürbar und verständlich. So eine familiäre Atmosphäre hatte ich unter Seglern, die sich gar nicht kannten, vorher nicht erlebt. Auch, dass man sich mehrheitlich mit den Verhältnissen im Sozialismus abgefunden hatte, war zu spüren.

Über die DDR-Segelwelt erschienen bald auch erste Veröffentlichungen. Allen voran Wilfried Erdmanns bezauberndes Buch „Mein grenzenloses Seestück“. Einen ganzen Sommer lang war der Weltumsegler, der als junger Mann aus der DDR geflohen war, um seine Reiselust ausleben zu können, mit dem Zugvogel durch die Gewässer Mecklenburg Vorpommerns gesegelt und hatte sich unter die Menschen dort gemischt. Er wiederholte die Reise 13 Jahre später und zog in „Ein deutscher Segelsommer“ Vergleiche. Die Bücher sind wertvolle Zeitzeugenberichte über die Wiedervereinigung.

Auch das schon erwähnte Buch „Über die Ostsee in die Freiheit“ zog mich unmittelbar nach dem Erscheinen in seinen Bann. Christiane und Bodo Müller hatten sich die Mühe gemacht, möglichst umfassend Fluchtversuche über die Ostsee zu recherchieren, die geglückten und die gescheiterten.

Von zehn Menschen, die bei der Flucht über die Ostsee ihr Leben verloren, wusste man beim Mauerfall. Aktuelle Forschungen kennen 135 Fälle. Doch wie viele Menschen durch Unterkühlung oder Ertrinken auf ihrem Weg in die Freiheit wirklich umkamen, so schrieben schon Müllers in ihrem Buch, wird sich nie klären lassen. Denn das Meer kennt keine Zeugen. Und das gilt bis heute.

Heute ist es auf den Tag genau 35 Jahre her, dass die Mauer fiel. Und mit ihr öffnete sich auch die nasse Grenze zwischen Ost und West.

Um daran zu erinnern, habe ich in der vergangenen Woche die Geschichte eines Stralsunder Ehepaares aufgezeichnet, das 1961 in letzter Minute vor dem Mauerbau und der damit einhergehenden, totalen Abriegelung der Seegrenze, mit ihrem Nationalen Kreuzer „Rugia“ gleich zweimal aus der DDR geflohen ist.

Denn auch aus Seglersicht gibt es aus meiner ganz persönlichen Erfahrung gute Gründe dafür, sich an diesen Teil unserer Geschichte zu erinnern.

Lasse Johannsen

stellv. YACHT-Chefredakteur

Draufklicken zum Durchblicken:

Die Woche in Bildern

Lese-Empfehlungen der Redaktion

Rekord aus dem All

Monsterwelle von 19,7-Meter per Satellit gemessen

Mit einem neuen Satellitensystem können Monsterwellen besser erkannt werden. Eine jetzt veröffentlichte Studie zeigt, wie Sturmwellen Ozeane durchqueren und selbst entfernte Küsten gefährden können. Die genauere Erkennung könnte auch Routingprogramme verbessern.

YACHT-Leserreise

Auf der „Sea Cloud II“ 900 Seemeilen durch die Karibik

Die vielseitige YACHT-Leserreise durch das karibische Traumrevier startet am 6. März und führt uns in zehn Tagen durch eines der schönsten Segelreviere der Welt.

Werftportrait

Pure Yachts produziert in kleiner Serie mit großen Zielen

Die in Kiel frischgegründete Werft Pure Yachts setzt auf langfahrttaugliche Performance-Yachten aus Alu. Sie kann bereits erste Erfolge vorweisen.

Ostsee

Fehmarnsundbrücke - Reduzierte Durchfahrtshöhe

Vorsicht mit dem Masttopp! Die Durchfahrtshöhe der Fehmarnsundbrücke ist bis zum Sommer 2026 verringert. Wegen Bauarbeiten stehen nur 20 Meter statt sonst 23 Metern zur Verfügung.

M.A.T. 11

Der Orient-Express soll zum neuen ORC-Abräumer werden

Heißer Racer aus dem Orient. Die M.A.T. 11 soll für neue Aufregung in der ORC-Szene sorgen. Die Konstruktion stammt von Matteo Polli.

Schatten im Paradies

Brutaler Überfall auf Expeditionsboot in Papua-Neuguinea

Die erste motorlose Umsegelung der Antarktis mit einem Segelboot wurde durch einen brutalen Raubüberfall in Papua-Neuguinea jäh unterbrochen. Das Expeditionsschiff "Zhai Mo 1" wurde schwer beschädigt und geplündert, wodurch die Reise des chinesischen Seglers Zhai Mo vorerst auf Eis liegt.

Streit um Vermessung

ORC und X-Yachts vereinbaren Zusammenarbeit - gemeinsames Statement

Wegen der Debatte um die XR 41 überprüft das Offshore Racing Council (ORC) seinen Algorithmus für die Berechnung der Rennwerte.

Hallberg-Rassy 370

Segeln und Wohnen auf höchstem Niveau im YACHT-Test

Mit der Hallberg-Rassy 370 präsentieren die Schweden eine Fahrtenyacht, die kaum noch Wünsche offenlässt. Wir haben die erste Baunummer getestet.

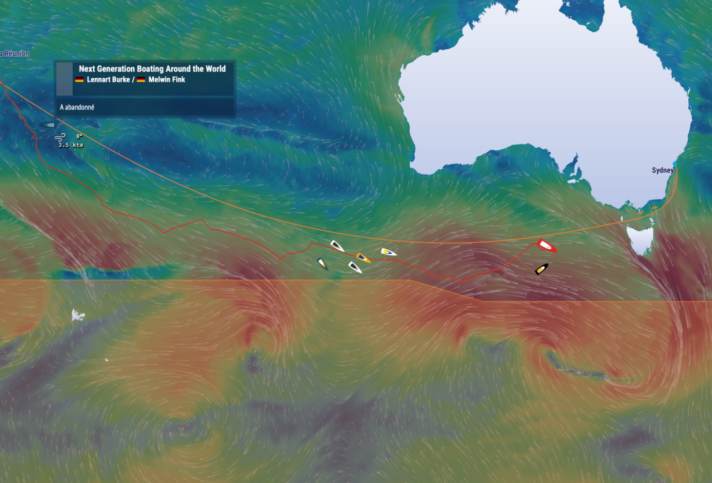

Globe40

Auf Kurs La Réunion – die Sorge um den Mast bleibt

Lennart Burke und Melwin Fink sind im Globe40 auf dem Rückweg nach La Réunion. Während die Konkurrenz Sydney anpeilt, kämpft das GER-Duo an allen Fronten.

Gitana 18

Caudrelier “talentiert und bescheiden wie Michael Schumacher”

Charles Caudrelier ist der Skipper, der "Gitana 18" in die Zukunft segeln wird. Ariane de Rothschild vergleicht ihn mit Formel-1-Legende Michael Schumacher.

Newsletter: YACHT-Woche

Der Yacht Newsletter fasst die wichtigsten Themen der Woche zusammen, alle Top-Themen kompakt und direkt in deiner Mail-Box. Einfach anmelden: