Es ist ein unscheinbarer Absatz in der jüngst zwischen den Ratsfraktionen von SPD und Grünen ausgehandelten Kooperationsvereinbarung – trotzdem sorgt er bei Seglern rund um die Kieler Förde für Unruhe.

„Um den Eintrag von Mikroplastik und Schadstoffen in die Förde weitestmöglich zu verringern, wollen wir die Verwendung von umweltschädlichen Antifouling-Anstrichen für Boote in den kommunalen Häfen reduzieren“, so die Formulierung. Wie diese Pläne umgesetzt werden, bleibt aber offen.

Daher hat die YACHT den grünen Ratsherrn Dirk Scheelje um Stellungnahme gebeten. Diese liefert wenig Substanzielles: „Kiel will sich zur Meeresschutzstadt entwickeln. Die Ostsee ist das meistbelastete Meer der Welt. Aus diesen Gründen ist es Zeit, sich Gedanken zu machen, wie wir den Eintrag von Schadstoffen in die Ostsee schnellstmöglich vermeiden können. Die Errichtung einer Waschanlage, wie in Schweden schon erfolgreich praktiziert, oder die Verwendung umweltfreundlicher Anstriche für Boote sind Möglichkeiten. Hier ist jede und jeder gefordert, einen Beitrag zu leisten.“

Das Problem beim Antifouling ist das Kupfer

Als Hauptproblem beim Schadstoffeintrag durch Yachten gilt das in fast allen biozidhaltigen Anstrichen vorhandene Kupfer. Es schützt den Rumpf zuverlässig gegen den Bewuchs durch Seepocken und Muscheln. Das Schwermetall wäscht sich aber auch aus und gelangt so ins Meer. Wie groß die ins Wasser abgegebenen Mengen sind, wird seit Jahren erforscht.

Für Deutschland stützt man sich auf Untersuchungen aus dem Jahr 2018. Darin bezieht man sich wiederum auf eine Studie aus dem Jahr 2012, in der versucht wurde, den Sportbootbestand anhand der Zahl der Liegeplätze abzuschätzen und daraus Rückschlüsse auf die mit Antifouling behandelte Unterwasserschiff-Fläche zu ziehen. Die Studie kommt zum Ergebnis, dass die Antifoulings aller Sportboote jährlich rund 70 Tonnen des Schwermetalls ins Wasser abgeben, das entspricht 19 Prozent des Bundesdeutschen Gesamteintrags.

Die Autoren stellen aber auch fest, dass rund 70 Prozent der Sportbootflotte in Binnenrevieren beheimatet sind. Für die Ostsee wird von rund 43.000 Liegeplätzen ausgegangen, was einem Fünftel des Gesamtbestands entspricht. Da sich die Bootsgrößen binnen wie buten unterscheiden, ist aber kein direkter Rückschluss auf die in die Ostsee abgegebene Kupfermenge möglich.

Zudem wird in Deutschland weder die Menge der verkauften Gebinde noch deren exakte Zusammensetzung erfasst, daher beruht der in der Studie ermittelte Kupfereintrag auf vielen Annahmen.

Antifoulings sind nicht die einzige Kupferquelle

Nach einer aktuellen Studie der Europäischen Union gelangen jedes Jahr etwa 1.560 Tonnen Kupfer in die Ostsee, gut die Hälfte davon wird über die Flüsse ins Meer geleitet. Das Metall wird beispielsweise in der Landwirtschaft als Pilzbekämpfungsmittel verwendet.

Der zweitgrößte Kupfereintrag stammt von der Schifffahrt, sie ist für knapp 37 Prozent verantwortlich, wobei dort das Antifouling im Fokus steht. Die Berufsschifffahrt soll rund 509 Tonnen in die Ostsee abgeben. Alle Sportboote bringen es gemeinsam auf 59 Tonnen, was knapp 3,8 Prozent der jährlichen Kupferfracht entspricht.

Wunder darf man von einer Beschränkung oder einem Verbot von kupferhaltigen Yachtanstrichen somit nicht erwarten. Trotzdem sollte jeder Bootseigner darüber nachdenken, ob das derzeit verwendete Produkt wirklich nötig ist.

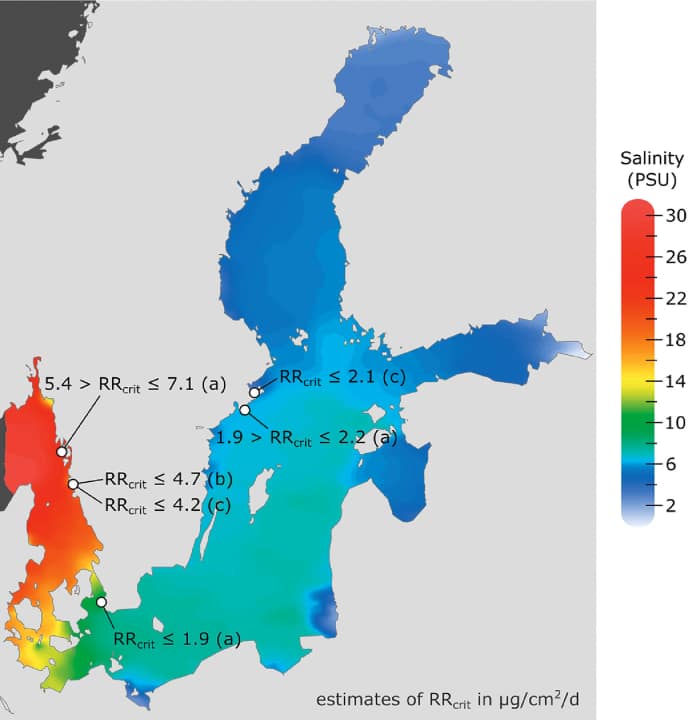

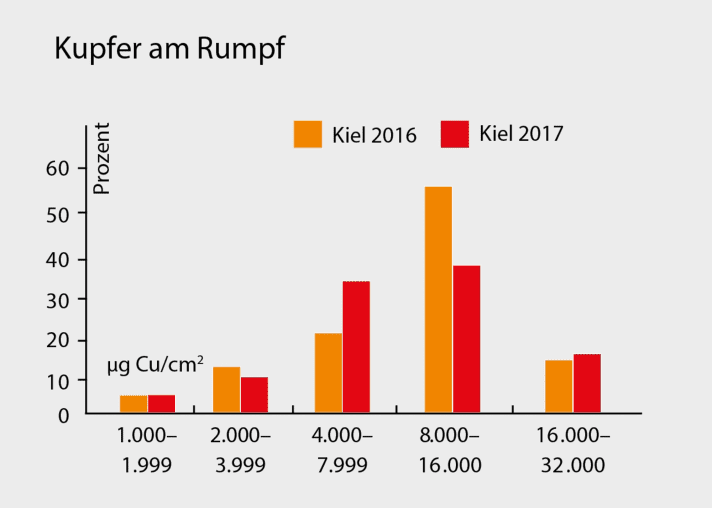

Wie eine vom schwedischen Verkehrsministerium finanzierte Studie aus dem Jahr 2020 zeigt, gelangt oft wesentlich mehr Biozid ins Wasser, als zur Pockenbekämpfung nötig wäre. Der Bewuchsdruck durch Makrofouling, also Pocken und Muscheln, hängt stark vom Salzgehalt ab. Die Autoren haben den Zusammenhang zwischen Salzgehalt und nötiger Kupferabgabe ermittelt. Sie gehen davon aus, dass für die Seegebiete Belte und Sund und Kattegat eine Abgabe von unter acht Mikrogramm pro Quadratzentimeter und Tag nötig wäre. Die untersuchten Sportbootantifoulings setzten aber bis zu 27,5 Mikrogramm pro Quadratzentimeter und Tag frei. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch Untersuchungen von Antifouling-Anstrichen in Kiel.

Ein großes Problem bei der Dosierung sind die großen Schwankungen des Bewuchsdrucks. Lokale Einflüsse wie der Nährstoffeintrag von Land spielen dabei genauso eine Rolle wie veränderte Wassertemperaturen. Darauf hat der Meeresbiologe Dr. Burkard Watermann erst kürzlich im YACHT-Interview zum Zustand der Ostsee verwiesen.

„Früher war es der Normalfall, dass viele Pocken im Winter erfroren. Das gibt es mittlerweile kaum noch. Sie überleben in viel größeren Mengen und können sich im Frühjahr gleich wieder vermehren. Infolge der steigenden Wassertemperaturen haben wir auch zunehmend die Situation, dass die Seepocken nicht nur im Frühjahr anfangen, sich zu vermehren. Sondern sie haben oft eine zweite Phase, und zwar im August oder September. Das hat es früher selten gegeben“, so der Experte Watermann.

Die Situation war auch in diesem Jahr zu beobachten, im Frühsommer wies das BSH darauf hin, dass die Wassertemperatur in Teilen der Ostsee erhöht ist. Passend dazu meldete die schwedische Branchenorganisation Båtunionen Mitte August eine zweite Welle von Pockenlarven. In Schweden ist der Einsatz von kupferhaltigen Anstrichen seit Jahren beschränkt. Um dem Bewuchs Herr zu werden, überwacht man die Siedlungsperioden mit Testplatten. Ist dort frischer Bewuchs zu sehen, reinigt man das Unterwasserschiff, noch bevor sich die Pocken richtig festsetzen – so die Idee.

Die Krux an der zweiten Welle: Oft ist das Unterwasserschiff bereits mit einem Algenfilm überzogen. Dieser bietet den Pockenlarven mitunter trotz des kupferhaltigen Anstrichs eine Siedlungsgrundlage. Es wird also auch für biozidhaltige Anstriche schwieriger, den Rumpf sauber zu halten.