Technik: Wirkweise und Funktion von Kraftstofffiltern für eine saubere Sache

Alexander Worms

· 08.09.2024

Mitten im Dieselmotor: Mit einem Hub in der Einspritzpumpe wird Druck erzeugt. Die Einspritzdüse öffnet sich und verteilt mit bis zu 300 Bar den Diesel fein im Brennraum. Die Öffnungen in der Düse sind dabei so gestaltet, dass es kleine und größere Tröpfchen gibt. Erstere verbrennen sofort, die anderen später. So läuft der Motor weicher und klopft nicht. Verschleißt die Einspritzdüse und schließt zum Beispiel nicht richtig oder das Sprühbild stimmt nicht mehr, weil die Löcher sich verändert haben, dann ändert sich auch der Motorlauf. Das erkennt der Eigner an unruhigem Lauf oder meist weißem Rauch aus dem Auspuff. Einspritzdüse und -pumpe sind feinmechanische Bauteile mit kleinsten Fertigungstoleranzen, die sich schnell bewegen.

Da braucht es wenig Fantasie, um sich vorzustellen, was auch nur kleinste Sand- oder Metallpartikel im Kraftstoff, der auch für die Schmierung des Systems sorgt, für Schaden anrichten können. Gleiches gilt für die klebrigen Ausscheidungen von Bakterien, die im Diesel leben, auch bekannt als Dieselpest. Ebenso unerwünscht im Einspritzsystem ist Wasser, das etwa als Kondensfeuchte im Tank, durch schlechten Kraftstoff oder eine defekte Tankdeckeldichtung ins System gelangt. Wasser hat eine in diesem Fall unangenehme Eigenschaft: Es lässt sich nicht komprimieren. Beaufschlagt man Druck auf die kleinen Wassertröpfchen im Diesel, so, wie das in der Einspritzpumpe geschieht, können diese kollabieren und sich dabei schlagartig ausdehnen.

Auch interessant:

Diesen Prozess kennen Skipper vom Propeller. Er heißt Kavitation. Sie ist tatsächlich imstande, aus Metalloberflächen Partikel herauszubrechen, die dann im weiteren System für Ärger sorgen. Schäden an der Einspritzanlage entstehen also ebenso durch Wasser im Kraftstoff. Das ist übrigens auch im Brennraum unerwünscht, aus denselben Gründen. Kurzum: Der Kraftstoff, der den Weg in die Einspritzpumpe findet, muss unbedingt frei von Verunreinigungen und Wasser sein. Um vor solchem Ungemach zu schützen, gibt es Kraftstofffilter. Diese sind oft auch gleich mit einem Wasserabscheider versehen, sodass nur ausreichend sauberer Kraftstoff in der Hochdruckpumpe landet. Geht ein Motor aus, weil der Kraftstofffilter verstopft ist, dann hat der zwar den Motor lahmgelegt – aber höchstwahrscheinlich auch gerettet.

Kraftstofffilter ist ein Stück Vlies

Dabei ist so ein Filter eigentlich nur ein Stück Vlies mit einer definierten Porengröße. Alles, was klein genug ist für die Poren, kann hindurch. Alles andere bleibt am Vlies hängen. Eine übliche Porengröße für Kraftstofffilter sind zehn Mikrometer, also etwa zehnmal feiner als ein menschliches Haar. Oder anders: Alles, was in der Luft als Feinstaub definiert wird, würde hindurchpassen. Das ist ausreichend klein für die Einspritzanlagen und richtet dort keinen Schaden an.

Würde man die Poren noch feiner machen, käme zu wenig Kraftstoff hindurch, denn der Filter stellt ein Hindernis im Fluss des Kraftstoffes dar. Um den Durchsatz nicht zu sehr zu reduzieren, wird die Oberfläche am Filter vergrößert. So gibt es mehr Poren, durch welche die Flüssigkeit hindurchkann. Darum sind die Filterelemente gefächert aufgebaut, wie eine Ziehharmonika. Wird eine Pore von einer Verunreinigung getroffen, und bleibt diese hängen, dann ist die Pore im Weiteren für den Kraftstoff unpassierbar. Der Druck hinter dem Filterelement nimmt ab. Passiert das bei vielen Poren, ist der Kraftstofffilter irgendwann verstopft.

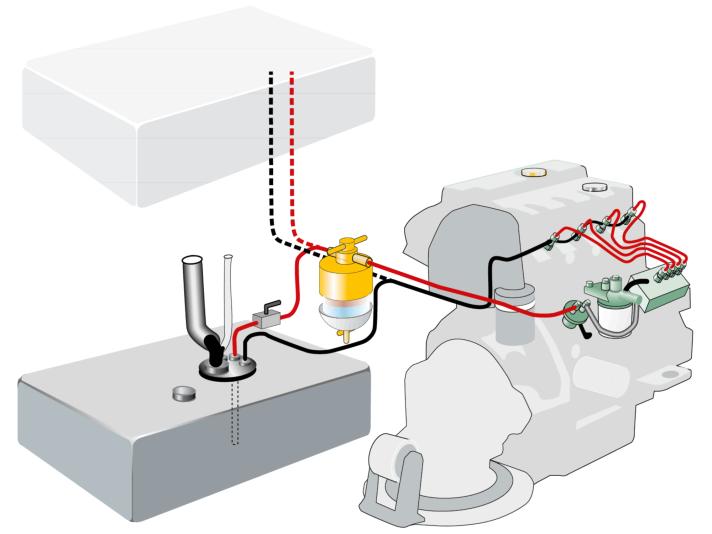

Komponenten des Kraftstoffkreislaufes

Der Tank sitzt höher oder niedriger als der erste Filter. Dann folgen auf dem Weg zum Motorblock Vorfilter mit Wasserabscheider, Förderpumpe mit Handhebel, zweiter Filter, Einspritzpumpe, Einspritzdüsen und die Rücklaufleitung, auch Leckleitung (schwarz) genannt

Um zu erkennen, wie sehr das Filterelement zugesetzt ist, misst man den Druckunterschied vor und hinter dem Filter, den sogenannten Differenzdruck. So kann man mittels Manometer auf dem Gehäuse den Zustand des Filterelementes ablesen, ohne es zu entnehmen. Den Druck im Kraftstoffsystem erzeugt im Übrigen die Förderpumpe am Motor. Sie wird entweder elektrisch betrieben, oder ihre Membran wird über einen Nocken aus dem Motorinneren heraus angetrieben. Sie ist nicht zu verwechseln mit der Einspritzpumpe, die nur den Druck für die Einspritzung, nicht aber den im Kraftstoffsystem erzeugt.

Wasserabscheider muss regelmäßig abgelassen werden

Während das Filterelement für die festen Bestandteile im Kraftstoff zuständig ist, kann Wasser im Diesel dieses leicht passieren. Es muss also auf anderem Weg entfernt werden. Dazu bedienen sich die Hersteller der größeren Dichte von Wasser im Vergleich zu Diesel oder Benzin. Egal, ob es sich einfach absetzen kann oder ob der Kraftstoff in eine Zentrifuge geführt wird, bei der durch die Drehbewegung das schwerere Wasser nach außen geschleudert und vom Diesel getrennt wird: Hauptsache, es bleibt nur sauberer Kraftstoff übrig.

Das abgeschiedene Wasser sammelt sich unten im sogenannten Bowl unterhalb des Filters. Es ist in der Regel durch das Schauglas gut zu erkennen, da es anders als der leicht farbige Diesel völlig klar ist. Hat sich zu viel Wasser gesammelt, muss es abgelassen werden. Das geht über eine dafür vorgesehene Ablassschraube unten am Gehäuse des Filters. Leider gibt es auch Wasserabscheider ohne Schauglas, das ist eine Anforderung an die Feuerbeständigkeit aus der CE-Norm, die Glas nicht erfüllen kann. Hier sieht man nicht, ob sich Wasser angesammelt hat. Man muss auf gut Glück regelmäßig abzapfen.

Wer es besonders komfortabel mag, wählt einen Kraftstofffilter mit Sensor. Er gibt ein Signal aus, etwa ans NMEA-2000-Netzwerk, wenn ein bestimmter Wasserlevel im Bowl erreicht wird. Dann weiß der Skipper, dass es Zeit wird abzuzapfen. Die Filter von Separ und Racor haben unten am Bowl eine Tülle, an die ein Schlauch angeschlossen werden kann, um das abgelassene Wasser besser auffangen zu können. Um den Differenzdruck im Filter – sofern ein Manometer vorhanden ist – und den Wasserstand im Bowl regelmäßig leicht kontrollieren zu können, sollte der Filter gut zugänglich installiert sein.

Das ist auch sinnvoll, um mal schnell ein Filterelement zu tauschen, wenn der Motor streikt, weil der Kraftstoff verunreinigt ist. Übrigens: Das Ablassen von etwas Kraftstoff unten aus dem Kraftstofffilter gehört zur regelmäßigen Routine im Maschinenraum, sicher, wenn Kraftstoff aus einer zweifelhaften Quelle getankt werden musste. Das ist etwa der Fall, wenn im Frühjahr an einer Bootstankstelle gebunkert wird, die den Winter über kaum genutzt wurde. Der Kraftstoff ist dann schon mehrere Monate alt und konnte daher vermehrt Kondensfeuchte aufnehmen.

Entlüftung durchführen

Entweder turnusmäßig oder wegen zu hohem Differenzdruck: Irgendwann muss das Filterelement getauscht werden. Dazu gibt es im Wesentlichen zwei Systeme. Bei dem einen liegt das Filterelement von oben in einem Behälter. Das ist der Fall etwa bei einem Kraftstofffilter von Separ oder Racor, bei denen das schüsselförmige Blech übrigens nicht dem Auffangen von Kraftstoff dient. Es soll den Filter vor Hitze schützen. Wichtig: Zunächst immer den Dieselhahn am Tank schließen. Dann muss zum Tausch nur der Deckel der Filter entfernt, das alte Element entnommen, das neue eingelegt und der Deckel wieder aufgeschraubt werden. Das gelingt nahezu, ohne Kraftstoff zu kleckern. Da fast kein Diesel verloren wurde, geht auch das Entlüften sehr schnell. Bei Separ wird das Filterelement mittels Federspannung in die Halterung gedrückt. Da bedarf es zum Andrehen etwas Kraft. Auch müssen die vier Schrauben des Deckels in der richtigen Reihenfolge befestigt werden, um die Abdeckung nicht zu beschädigen.

Bei einem Racor-Kraftstofffilter wird der Deckel mit einer großen Schraube von Hand festgedreht. Die anderen, sehr weit verbreiteten Filter haben das Filterelement zwischen Deckel und Bowl eingeklemmt. Es wird mit einer langen Schraube gehalten, die vom Deckel bis zum Boden des Bowls reicht. Der Nachteil: Man muss diese Schraube lösen und alle Teile entnehmen, um an das Filterelement zu gelangen. Dabei läuft aller Kraftstoff aus dem Kraftstofffilter und dem Element sowie aus der Kraftstoffleitung heraus. Eine Riesensauerei. Die lässt sich reduzieren, indem man an einer Plastikflasche den Kopf abschneidet. Wird der so entstandene Behälter nun von unten über den Filter geschoben, kann man oben die Halteschraube lösen, und die einzelnen Komponenten samt Kraftstoff fallen in die Flasche. Dann die noch benötigten Teile entnehmen und mit einem fusselfreien Tuch gut reinigen, neues Filterelement einsetzen, auf korrekten Sitz der Dichtungen achten und alles wieder gut zusammenschrauben.

Jetzt muss das System noch entlüftet werden. Dabei wichtig ist die Entlüftungsschraube, die immer auf dem Deckel des Filters sitzt. Diese eine Umdrehung öffnen, sodass die Luft aus dem System austreten kann. Jetzt kommt es darauf an, wo sich der Kraftstofffilter im Verhältnis zum Tank befindet. Liegt er tiefer als der Flüssigkeitslevel im Tank, schlicht den Kraftstoffhahn wieder öffnen und warten, bis an der Entlüftungsschraube oben auf dem Filter Kraftstoff ohne Blasen austritt. Dann die Schraube schließen und fertig. Sollte es sich um einen Benzinmotor handeln, für gute Lüftung sorgen und alle Kraftstoffreste sorgfältig aufwischen. Es droht sonst Brand- und Explosionsgefahr!

Troubleshooting beim Entlüften

Liegt der Filter höher als der Tank, kommt es auf die Kraftstoffförderpumpe an. Ist diese elektrisch, einfach die Zündung anschalten. Die Pumpe sollte dann beginnen zu laufen. Dann wieder warten, bis Kraftstoff ohne Blasen an der Entlüftungsschraube austritt. Bei einer mechanischen Förderpumpe befindet sich meist an der Unterseite der Pumpe ein kleiner Hebel. Mit ihm lässt sich die Pumpe betätigen. Dies ebenfalls so lange tun, bis Kraftstoff am Filter austritt. Das kann eine Weile dauern. Zudem kann es schwierig sein, zugleich an der Pumpe zu fördern und am Filter zu prüfen, ob schon Diesel an der Entlüftung austritt. Dann ist Hilfe von einer zweiten Person erforderlich, welche die Entlüftungsschraube schließt. Nach dem Entlüften den Motor starten und laufen lassen. Es kann sein, dass sich noch Luftblasen im System befinden.

Das merkt man daran, dass die Drehzahl immer wieder wegsackt oder der Motor sogar ausgeht. Das sollte nach einer Weile jedoch von selbst aufhören. Übrigens: Motoren haben in der Regel noch einen weiteren Filter direkt vor der Einspritzpumpe. Auch er ist regelmäßig zu tauschen. Da das Filterelement meist am Motor hängt, lässt sich das Entlüften vereinfachen, indem man vor der Montage des neuen Filters diesen mit sauberem(!) Kraftstoff befüllt. Entlüftet werden muss dann dennoch, wieder mit der Schraube oben auf dem Filter, das jedoch geht viel schneller.

Vorteil: doppelte Installation

Einige Filter sind auch rückspülfähig. Das bedeutet, dass der Kraftstoff rückwärts durch sie hindurchfließen kann. Auf diese Weise wird das Filterelement zumindest teilweise wieder gereinigt. So gelingt unter Umständen eine schnelle Reparatur auf See, wenn es keine Ersatzfilter an Bord gibt und der nächste Ausrüster weit weg ist.

Stichwort Ersatz. Für alle Systeme gibt es die Möglichkeit, diese als doppelte Installation auszulegen. Mit einem Kugelhahn lässt sich dann der eine oder andere Filter anwählen. Das hat den Vorteil, dass sich ohne Zeitverlust vom einen auf den anderen Filter umschalten lässt, wenn ein Filterelement verschmutzt ist und der Motor Leistung verliert. Freilich ist das nur eine Symptombehandlung, denn wenn der Kraftstoff verschmutzt ist, etwa durch Dieselpest, dann steht eine Tankreinigung an. Denn auch der zweite Filter wird natürlich alsbald verstopft sein, wenn die Ursache nicht beseitigt wird.

Selbst der beste Filter steht mithin gegen einen verschmutzten Tank auf verlorenem Posten. Wenn dann eine Säuberung nicht möglich ist, etwa weil sich das Reservoir unerreichbar im Kiel des Schiffes befindet, kann ein Tagestank die Lösung sein. Jedenfalls: Skipper sollten sich mit den Filtern auseinandersetzen, wenn sie vor Überraschungen geschützt sein wollen.

Die optimale Lösung: Tagestank

Anstatt aus einem möglicherweise verschmutzten Tank den Kraftstoff direkt durch einen Filter in die Maschine zu befördern, kann ein weiterer Tank zwischengeschaltet werden. Der Diesel wird in dem Fall aus dem Haupttank mit einer Förderpumpe durch einen Filter mit Wasserabscheider in den Tagestank transportiert. Dorthin gelangt dann nur gefilterter und entwässerter Diesel. Idealerweise ist der Tank gut erreichbar und einfach zu reinigen durch eine ausreichend große Inspektionsluke. Der Motor bedient sich dann erneut durch einen Filter mit Wasserabscheider aus diesem Tank, der ja schon sauberen und wasserfreien Kraftstoff enthalten sollte. So steht dem Antrieb immer sauberer Diesel zur Verfügung. Besonders komfortable Systeme haben automatische, füllstandsgesteuerte Pumpen, die das Zwischenreservoir selbstständig befüllen. So muss man sich lediglich um genügend Diesel im Haupttank kümmern. Allerdings ist der Filter zwischen Haupt- und Tagestank regelmäßig zu kontrollieren. Er wird erwartungsgemäß oft verschmutzen und viel Wasser abscheiden.

Fuelpolisher: sauber durch Umwälzung

Die Idee ist simpel: in das bestehende Kraftstoffsystem einen zusätzlichen Kreislauf mit Pumpe und Filter integrieren, der regelmäßig den Brennstoff aus dem Tank durch einen Filter mit Wasserabscheider pumpt. So bleibt im Tank alles sauber. Die Firma GoFilter hat ein solches System entwickelt. Es wird mit Magnetventilen in der Zu- und Rücklaufleitung des Kraftstoffsystems installiert oder, wenn Anschlüsse dafür vorhanden sind, direkt an den Tank angeklemmt. Die Magnetventile schließen den Extrakreislauf, sobald die Zündung betätigt wird, sodass immer genügend Diesel oder Benzin für den Antrieb bereitsteht. Liegt das Schiff jedoch still, wird in regelmäßigen, programmierbaren Abständen der gelagerte Kraftstoff umgewälzt. Der Filter des Systems sorgt dafür, dass Schmutz und Wasser in ihm hängen bleiben. Die Standzeit des Kollegen vor dem Antrieb wird so deutlich vergrößert. Das günstigste System für Dieseltanks bis zu 800 Litern samt Separ-Filter mit Wassersensor, Magnetventilen und Siemens-SPS kostet ab rund 5.150 Euro.

- Mehr Informationen: gofilter.de