- Nur was gemessen wird, wird gemacht

- Technologische Ansätze

- Alles, was elektrifiziert werden kann, wird elektrifiziert

- Drop-in Fuels – die Fata Morgana der Dekarbonisierung

- E-Methanol mit besserer Verfügbarkeit

- Elektrifizierung und die Rolle von Hydrofoils

- Dekarbonisierung als Upgrade – nicht als Opfer

- Pionier für Elektromobilität

Text von Christoph Ballin

Wenn wir in unseren Autos sitzen und über das Land oder durch die Städte fahren, sind Elektroautos bereits ein fester Bestandteil des Straßenverkehrs. Der weltweite Anteil von batterieelektrischen Fahrzeugen an den Neuzulassungen ist in den letzten Jahren auf 14 Prozent angestiegen. Ein wesentlicher Treiber dieser schnellen Entwicklung ist der allgemeine Konsens, dass die Dekarbonisierung des Straßenverkehrs durch Elektrifizierung erreicht wird.

Auf dem Wasser hinkt der Fortschritt jedoch deutlich hinterher. Es wird geschätzt, dass der Anteil von Booten mit Elektroantrieb weit unter zwei Prozent liegt und momentan nur langsam zunimmt. Noch beunruhigender ist, dass es noch keine klare Vorstellung davon gibt, wie eine klimafreundliche Mobilität auf dem Wasser realisiert werden soll.

Ein kleines Boot verbraucht bei normaler Gleitfahrt ungefähr die zehnfache Energie wie ein Auto ähnlicher Größe. Wir können deshalb das, was sich im Auto zunehmend durchsetzt, für Boote und Yachten nicht einfach kopieren.

Gleichzeitig wird Yachting an Glanz und Begehrlichkeit verlieren, wenn unsere Industrie in der Transformation zu mehr Nachhaltigkeit weiter und weiter zurückfällt – es gibt immer weniger Menschen, die das bezweifeln. Deshalb ist es an der Zeit, dass wir definieren, wie die Transformation insgesamt gelingen soll.

Nur was gemessen wird, wird gemacht

Es ist allgemein anerkannt, dass im Rahmen des Pariser Klimaabkommens von 2015 insgesamt 197 Länder übereingekommen sind, die globale Erwärmung auf weniger als 1,5 Grad, alternativ auf weniger als 2 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu beschränken. Das Abkommen legt fest, dass bis zum Jahr 2030 die Klimaemissionen um 45 Prozent im Vergleich zu 2008 reduziert werden sollen.

Weniger bekannt ist, dass die International Maritime Organization (IMO) sich an dieser Reduktion orientiert und daraus eine eigene Zielsetzung für die internationale Seefahrt abgeleitet hat. Demnach sollen klimaschädliche Emissionen bis 2030 um 20 bis 30 Prozent reduziert werden. Mit einer Beschleunigung in den Folgejahren.

Für die maritime Freizeitindustrie gibt es keine offizielle Zielsetzung. Es werden auch keine Daten zur Entwicklung der Klima-Emissionen erhoben oder veröffentlicht. Wir müssen davon ausgehen, dass sich die Greenhouse Gas Emissions (GHG) nicht nach unten, sondern sogar nach oben entwickeln: Die Anzahl der Yachten ist in den letzten Jahren stark gewachsen, gleichzeitig werden die Motorisierungen immer leistungsstärker.

Die Boots- und Yachtindustrie sollte sich also schnellstmöglich Ziele setzen, wie und wie schnell sie klimafreundlicher werden kann. Für die Geschwindigkeit der Transformation wären die Reduktionsziele der IMO ein guter Orientierungspunkt. Als Basis braucht es ein gemeinsames Verständnis, mit welchen Technologien die Dekarbonisierung angegangen werden soll.

Technologische Ansätze

Grundsätzlich stehen uns zur Dekarbonisierung von Booten und Yachten vier wesentliche Technologien zur Verfügung.

- Elektrifizierung, das heißt Umstieg auf batterieelektrische Fahrzeuge, sogenannte BEVs

- Wasserstoff kann auf zwei Arten für klimafreundliche Antriebe genutzt werden: erstens mit Brennstoffzellen, die Elektroantriebe speisen. Zweitens als Treibstoff für Verbrennungsmotoren. Im zweiten Fall sind erhebliche Anpassungen der Verbrennungsmotoren notwendig

- E-Fuels wie E-Methanol oder E-Ammoniak lassen sich ebenso wie Wasserstoff in Brennstoffzellen oder Verbrennungsmotoren verwenden. Auch hier sind Veränderungen an den Verbrennungsmotoren notwendig

- E-Fuels, die ohne Veränderung in bestehenden Motoren verwendet werden können, werden als Drop-in Fuels bezeichnet, zum Beispiel E-Diesel, E-Gasoline und Hydrotreated Vegetable Oils, kurz: HVO

Wenn man sich mit den oben genannten Alternativen auseinandersetzt, wird schnell klar, welche der neuen Antriebstechnologien gute Chancen haben, kurzfristig Fortschritt zu erzielen und sich langfristig durchzusetzen.

Alles, was elektrifiziert werden kann, wird elektrifiziert

In vielen Segmenten der Mobilität setzen sich batterieelektrische Lösungen durch, weil sie in der Gesamtschau mit großem Abstand am effizientesten sind. Klimafreundlich gewonnene Elektrizität kann ohne zusätzliche Transformationen in Fahrzeugen inklusive Yachten verwendet werden. Im Vergleich hierzu sind alle Antriebskonzepte, die auf teils mehrfacher Umwandlung von Energie beruhen, wesentlich ineffizienter.

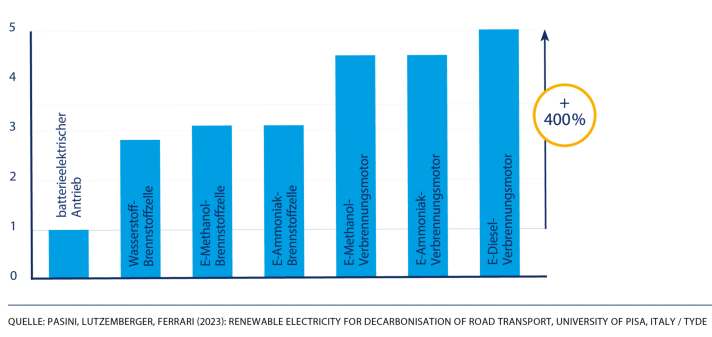

Wird beispielsweise ein Fahrzeug mit Wasserstoff und Brennstoffzelle betrieben, dann wird zuerst Strom in Wasserstoff umgewandelt, um danach in der Brennstoffzelle zurück in Strom verwandelt zu werden. Dieser Prozess benötigt die dreifache Energie im Vergleich zu einer batterieelektrischen Lösung. Das bedeutet dreimal so viele Windräder, dreimal so große Solarfelder.

Verwendet man E-Methanol oder E-Ammoniak in Verbrennungsmotoren (siehe Grafik), benötigt es die vierfache Anzahl von Windrädern und Solarfeldern für die gleiche Fortbewegung. Für Drop-in Fuels wird sogar die fünffache Energie im Vergleich zu batterieelektrischen Antrieben benötigt.

Wir müssen davon ausgehen, dass klimafreundlich erzeugte Energie in den nächsten Jahrzehnten knapp bleibt – bis zum Beispiel Kernfusion verfügbar ist oder klimafreundliche Energie auf anderem Weg ausreichend zur Verfügung steht. Solange dies der Fall ist, solange wird der Gesamtwirkungsgrad ein ganz wesentliches Element für die Frage sein, welche Antriebstechnologie sich durchsetzt. Angesichts der deutlichen Überlegenheit von batterieelektrischen Lösungen ist deshalb damit zu rechnen, dass auch auf dem Wasser gilt: Alles, was elektrifiziert werden kann, wird elektrifiziert.

Drop-in Fuels – die Fata Morgana der Dekarbonisierung

In einer groß angelegten Studie der ICOMIA – des internationalen Verbands der maritimen Freizeitindustrie – wurden im November letzten Jahres Drop-in Fuels als bevorzugter Pfad zur Dekarbonisierung präsentiert. Für so gut wie alle von der ICOMIA betrachteten Bootstypen – Superyachten wurden nicht betrachtet – waren Drop-in Fuels die vermeintlich beste Technologie, Yachten zukünftig klimafreundlich anzutreiben. Das Problem der Studie ist nicht, dass Drop-in Fuels an sich eine schlechte Lösung wären. Sie wären vor allem eine sehr bequeme Lösung für die Industrie, weil an den bestehenden Motoren nichts zu ändern wäre und weil es keine Umstellungsprobleme in der Übergangsphase gäbe.

Das Problem ist, dass Drop-in Fuels für die nächsten zehn bis 20 Jahre nicht in relevanter Menge für Boote und Yachten zur Verfügung stehen werden.

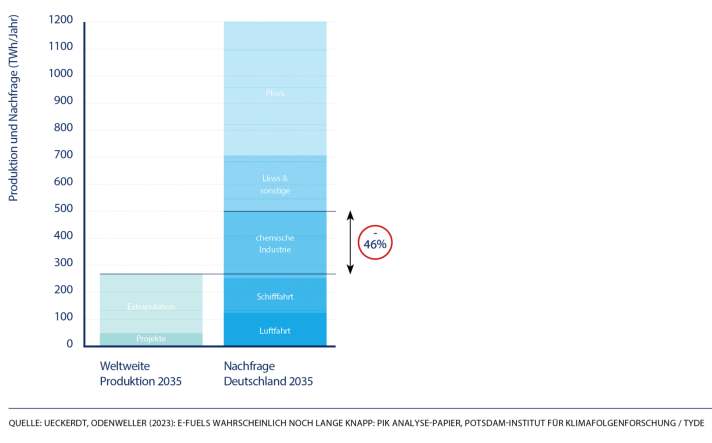

Das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung hat einmal die prognostizierte weltweite Produktion von Drop-in Fuels im Jahr 2035 allein mit dem Bedarf Deutschlands verglichen (siehe Grafik). Das Ergebnis: Die weltweite Produktion wird 2035 etwa die Hälfte der deutschen Nachfrage abdecken. Dies gilt selbst unter optimistischen Annahmen – unter anderem, dass Pkws und Lkws überhaupt keine Drop-in Fuels verwenden und somit nicht um die zu knappe Produktion mit anderen essenziellen Industrien, wie etwa der Chemieindustrie, konkurrieren.

Wenn wir für Boote und Yachten auf die Nutzung von Drop-in Fuels setzen, bedeutet dies, dass für die nächsten zehn bis 20 Jahre keine Dekarbonisierung in unserer Industrie stattfindet. Für die gesellschaftliche Akzeptanz von Booten und Yachten wäre dies ein Totalschaden.

E-Methanol mit besserer Verfügbarkeit

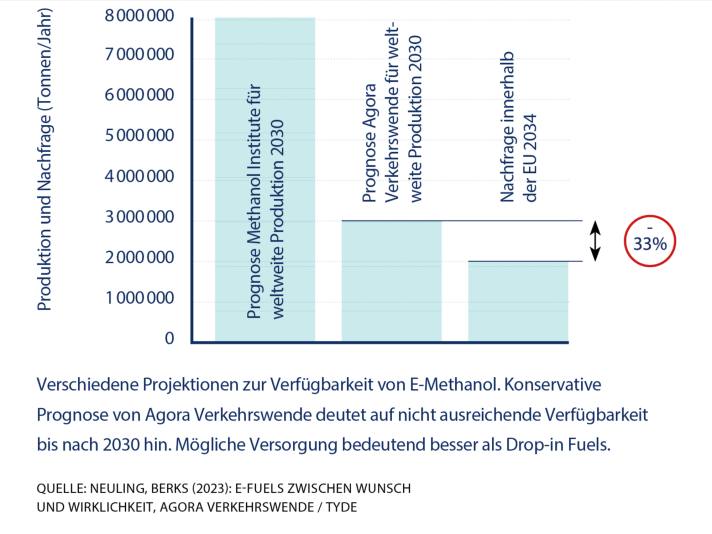

E-Methanol kann schon eher ein geeigneter Treibstoff für klimafreundliche Mobilität sein: Konventionell produziertes Methanol ist einer der weltweit am meisten produzierten chemischen Grundstoffe. Methanol lässt sich mit bekannten Technologien und Infrastrukturen lagern und transportieren. Darüber hinaus kann Methanol sowohl in Verbrennungsmotoren als auch in Brennstoffzellen verwendet werden.

Für die Verwendung in Verbrennungsmotoren benötigt E-Methanol vergleichsweise geringe Veränderungen in der Motortechnik, unter anderem im Motormanagement und in den Einspritzsystemen. Die klimaneutrale Produktion von E-Methanol muss allerdings mit grünem Wasserstoff und CO2 erfolgen und benötigt viel Energie. Im Vergleich ist die Produktion aber einfacher als die Herstellung von Drop-in Fuels. Es ist zu erwarten, dass E-Methanol schneller in größerem Volumen verfügbar sein wird. Somit kann E-Methanol schneller einen Beitrag zur Dekarbonisierung von Mobilität auf dem Wasser leisten. Motorenhersteller und Werften für Superyachten arbeiten an Pilotprojekten und Serienlösungen für mit E-Methanol angetriebene Schiffe. Nachteile von E-Methanol bleiben der hohe Energieeinsatz, insbesondere bei Nutzung in Verbrennungsmotoren, und die Tatsache, dass auch E-Methanol in den nächsten Jahren noch knapp sein wird.

Elektrifizierung und die Rolle von Hydrofoils

Die Elektrifizierung von Mobilität auf dem Wasser hat vor knapp 20 Jahren begonnen. Torqeedo war das erste Unternehmen weltweit, dass es sich zum Ziel gesetzt hat, Verbrennungsmotoren in bestimmten Anwendungen durch Elektroantriebe zu ersetzen.

Aufgrund der hohen Energiebedarfe für Antriebe auf dem Wasser und der begrenzten Energiedichte von Batterien hat sich die Elektrifizierung bisher auf wenige Segmente beschränkt: Anwendungen mit geringer Leistung, geringer Geschwindigkeit, geringer Reichweite, Anwendungen auf Standardrouten. In diesen Segmenten gibt es echte Fortschritte. Allerdings sind diese Nischen nicht sehr groß.

Parallel wurden im Segelrennsport spektakuläre Fortschritte mit Hydrofoils erzielt. Hydrofoils reduzieren die benötigte Antriebsenergie um bis zu 80 Prozent, weil sie die Reibung des Rumpfes minimieren und keine Energie verwenden, um tonnenschwere Heckwellen aufzubauen. In den vergangenen zehn Jahren hat sich Foiling zudem von einer Kunst in eine Wissenschaft gewandelt.

Für schnelle Motorboote und -yachten sind elektrische Antriebe mit Hydrofoils, Stand heute, die mit Abstand klimafreundlichste Technologie:

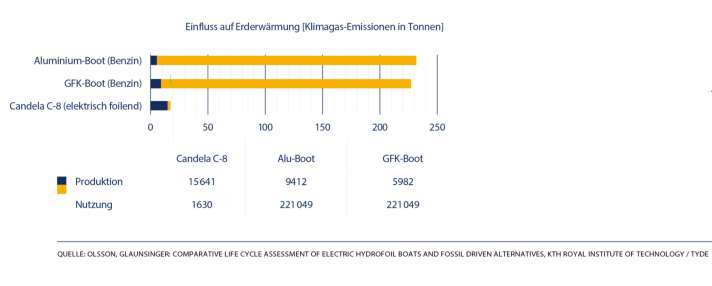

- Bei höherer Geschwindigkeit benötigen elektrische Boote mit Hydrofoils deutlich weniger Energie als konventionelle Boote

- Durch den geringen Energieverbrauch kommen foilende Boote mit kleineren Batteriebänken aus. Das macht sie auch in der Produktion vergleichsweise klimafreundlich

Eine weitere Besonderheit der Nutzung von Hydrofoils ist, dass sie Yachten nicht nur klimafreundlicher machen: Die Fortbewegung auf Hydrofoils ist wesentlich komfortabler und eleganter als mit konventionellen Rümpfen: Es gibt keine Schläge, kein Rollen, niemand wird seekrank. Für die Verbreitung klimafreundlicher Mobilität ist dieser Aspekt wichtig, da sich umweltfreundliche Mobilität am besten durchsetzt, wenn sie nicht als Opfer empfunden wird.

Neben der Entwicklung von Hydrofoils wird auch die Batterietechnik in den nächsten drei bis fünf Jahren große Fortschritte machen. Es ist davon auszugehen, dass konventionelle Elektroyachten in den nächsten Jahren Reichweiten von

50 Seemeilen bei Reisegeschwindigkeit erreichen werden. Am komfortabelsten und klimafreundlichsten werden Reichweiten von über 100 Seemeilen mit foilenden elektrischen Yachten zurückgelegt werden.

Dekarbonisierung als Upgrade – nicht als Opfer

Der Verbrennungsmotor hat seit jeher den Vorteil, dass er die Anforderungen aller Anwendungen abdecken kann: alle Leistungen, alle Reichweiten, alle Geschwindigkeiten.

Klimafreundliche Mobilität wird unterschiedliche Lösungen für verschiedene Anwendungen brauchen. Batterieelektrische Antriebe drängen sozusagen „von unten“ in den Markt – beginnend bei kleinen, langsamen Booten, hin zu immer größeren und schnelleren Formaten. E-Methanol-Antriebe hingegen kommen zuerst von großen Yachten, quasi „von oben“ in den Markt.

Die gute Nachricht ist, dass mit der Kombination von E-Methanol und Elektrifizierung alle Segmente der Yachtindustrie dekarbonisiert werden können. Wo die Grenze zwischen beiden Technologien verlaufen wird, ist die interessante Frage.

Ein Einflussfaktor wird sein, dass die Leistungsfähigkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis von Elektroantrieben in den nächsten Jahren weiter besser werden. Im Gegenzug ist zu erwarten, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis für Verbrennungsmotoren schlechter wird, wenn die großen Volumina der Automobilindustrie sich von Verbrennungsmotoren wegbewegen.

Ob es zwischen diesen beiden Technologien noch eine dritte Technologie in der Mitte geben wird, etwa Wasserstoff-Antriebe? Eine gesunde Skepsis darf hier erlaubt sein, denn es wird sich kaum lohnen, in der doch recht kleinen Yachtindustrie drei Infrastrukturen für Energieversorgung und Antriebstechnologie zu unterstützen. Zudem sind die Anforderungen an eine Wasserstoff-Infrastruktur schwierig.

Was die Transformation hingegen braucht, ist das Zusammenspiel von Herstellern und Eignern. Aufgabe der Hersteller ist es, faszinierende und attraktive klimafreundliche Produkte anzubieten, damit der Umstieg auf zukunftsorientierte Antriebe ein Upgrade und kein Opfer ist. Gleichzeitig bleibt es für Hersteller eine Herausforderung, die Industrialisierung der neuen Antriebe voranzutreiben, um das derzeit noch notwendige Preispremium für nachhaltige Antriebe abzubauen.

Hierzu braucht es auch innovative Yacht-Eigner, die Vorreiter für eine neue, luxuriöse und saubere Mobilität auf dem Wasser sein wollen und die als Kunden die Hersteller bei der Industrialisierung neuer Technologien unterstützen.

Pionier für Elektromobilität

Wäre der ehemalige McKinsey-Berater Christoph Ballin im Laufe seiner Karriere nicht Geschäftsführer des Gartengeräteherstellers Gardena geworden, gäbe es heute weniger elektrische Antriebe auf dem Wasser.

Gemeinsam mit dem Gardena Technikvorstand Friedrich Böbel gründete er 2005 den Pionier und Marktführer für E-Antriebe, Torqeedo.

15 Jahre später, nach dem Kauf von Torqeedo durch Deutz, verließ Ballin das von ihm gegründete Unternehmen, blieb aber seinem Thema, Mobilität auf dem Wasser nachhaltiger zu machen, treu. 2021 gründete er mit seinem Partner Tobias Hoffritz die Starnberger Werft TYDE.

Daneben ist Ballin Beirat des österreichischen Start-ups SEA.AI, das sich auf künstliche Intelligenz zur Erkennung von Objekten auf dem Wasser spezialisiert hat.