- Technische Daten und Preise

- Ist Radar noch zeitgemäß?

- Wichtige Details für mehr Durchblick

- Was man über die Technik wissen muss

- Radar richtig verstehen

- Funktionen wie Doppler und MARPA

- Kompatibilität der Komponenten

- Tipps zur Installation

- Funktion und Eigenheiten von Radaranlagen

- Der richtige Antennenstandort

Wenn feuchtwarme Luft über kaltes Wasser streift oder verdunstende Feuchtigkeit über warmem Wasser an kühlerer Luft kondensiert, bilden sich gern dicke Nebelschwaden, die wie eine weiße Wand die Sicht versperren. Auch aufziehende Unwetter können die Sicht derart einschränken, dass der Durchblick verloren geht.

Radaranlagen leisten unter solchen Bedingungen nicht nur bei der Kollisionsverhütung unschätzbare Dienste, sondern sorgen zugleich bei der Navigation für Orientierung, wenn mit bloßem Auge nichts mehr zu erkennen ist – und dies mit beachtlicher Präzision. Das Radar liefert belastbare Messwerte, bei denen man nicht blind auf die Genauigkeit einer GPS-Position, die Güte einer elektronischen Seekarte oder die Gültigkeit einer AIS-Standortmeldung vertrauen muss. Und es vermag obendrein Schiffe zu erfassen, die keine eigenen Daten senden.

Mehr zum Thema Radar:

Technische Daten und Preise

Ist Radar noch zeitgemäß?

Trotz dieses Praxisnutzens sahen Yachteigner in Radargeräten lange Zeit eher ein notwendiges Übel. Der Bedarf wurde kritisch hinterfragt, zumal Installations- und Investitionsaufwand angesichts prekärer Platzverhältnisse und Energiereserven an Bord oft nur bescheidene Ergebnisse erwarten ließen. Mit der aktuellen Technik sieht das allerdings anders aus. Daher erleben Radarantennen auf Sportbooten eine Renaissance.

Bei der Auswahl einer geeigneten Radaranlage ergeben sich allerdings auch neue Herausforderungen: Zum einen werden Radarantenne und -bildschirm heute nicht mehr standardmäßig als untrennbar vereintes Paar angeboten, was zusätzliche Kompatibilitätsfragen aufwirft. Zum anderen gilt es mittlerweile, zwischen grundlegend verschiedenen Technologien zu unterscheiden.

Lange Jahre wurde der Markt von konventionellen Impulsradaranlagen dominiert. Hier kommt als Sender ein sogenanntes Magnetron – eine Art Elektronenröhre – zum Einsatz. Magnetron-Radare senden impulsweise elektromagnetische Wellenzüge mit einer Dauer von weniger als einer Millionstelsekunde aus. Die genaue Länge der Impulse hängt von der Größe des Messbereichs ab. Nach dem Senden schaltet die Antenne auf Empfang, um reflektierte Signale aufzufangen und daraus ein Bild zu generieren. Einer der Nachteile der vergleichsweise simplen Technik: Für große Reichweiten ist viel Leistung nötig. Im Sender werden stattliche Impulsleistungen von mehreren Kilowatt aufgebaut, wofür er zunächst auf Betriebstemperatur aufwärmen muss. Die hohe Sendeleistung hat einen großen Energiehunger sowie eine tückische Strahlungsbelastung in der Umgebung des Senders zur Folge.

Der altbewährten Technik stehen inzwischen Halbleitertechnologien, englisch: „Solid State“, gegenüber. Sie arbeiten typischerweise mit Sendeleistungen von 10 bis 50 Watt. Zudem entfällt das Vorwärmen, und die Anlagen sind nach dem Einschalten sofort einsatzbereit.

Die fortschrittliche Signalerzeugung und -auswertung setzt allerdings eine hohe Rechenleistung voraus, was ein wesentlicher Grund dafür gewesen sein dürf te, dass sich diese Technologie erst in den letzten Jahren verbreitet hat.

Wichtige Details für mehr Durchblick

Was man über die Technik wissen muss

Halbleiterradaranlagen punkten nicht nur beim Stromverbrauch (wobei die nötige Rechen-Power einen Teil der Einsparung wieder kompensiert) und mit einer erheblich verringerten Strahlungsbelastung, sondern auch bei der Auflösung.

Die Geräte arbeiten nicht mit einem simplen Impuls, sondern mit frequenzmodulierten Signalen. Man kann sich dies wie ein Tonsignal vorstellen, bei dem die Tonhöhe beständig variiert wird – vom hohen Pfeifen bis zum tiefen Brummen. Trifft das Echo eines solchen Signals ein, lässt sich anhand dessen Tonhöhe die Signallaufzeit exakt bestimmen. Bei Halbleiterradaren dient die Frequenz des Echos als Referenz, es muss also nicht darauf gewartet werden, dass der Sendeimpuls vollständig übertragen wurde.

Konsequenz: Die Echodarstellung wird nicht mehr zwangsläufig entsprechend der Länge der ausgesendeten Impulse gestreckt, und hintereinanderliegende Ziele in derselben Richtung können als getrennte Ziele identifiziert werden. Zugleich wird die Nahauflösung verbessert, die bei konventionellen Radaren ebenfalls von der Impulslänge abhängt. Dadurch lassen sich erheblich längere Signale aussenden.

Es gibt zwei Yachtradartechnologien, die mit frequenzmodulierten Signalen arbeiten: das FMCW- und das Pulskompressionsradar. FMCW steht für „Frequency Modulated Continuous Wave“-Radar – also ein frequenzmoduliertes Dauerstrichradar. Es sendet ein dauerhaftes Signal, wozu es einer separaten Sende- und Empfangsantenne auf dem rotierenden Antennenbalken bedarf. Das bekannteste FMCW-Radar ist das Broadband-Radar 3G/4G von Navico, das unter den Markennamen B&G, Lowrance und Simrad vertrieben wird.

Verbreiteter sind mittlerweile Pulskompressionsradare, die ihre Signale wiederum impulsweise aussenden – allerdings im Gegensatz zu einem Magnetron-Radar sehr viel längere und frequenzmodulierte Impulse mit einer erheblich reduzierten Impulsleistung.

Nach dem Pulskompressionsverfahren arbeiten die NXT-Modelle von Furuno, die Fantom-Reihe von Garmin, die Halo-Serie von Navico sowie die Quantum- und Cyclone-Radare von Raymarine.

Mittels Frequenzmodulation lässt sich zwar der radialen Längsstreckung, nicht jedoch der ebenfalls radartypischen seitlichen Ausdehnung von Echoanzeigen zu Leibe rücken – der sogenannten azimutalen Verformung. Sie liegt darin begründet, dass sich Radarsignale nicht wie ein Lichtstrahl punktförmig fokussieren lassen, sondern das Strahlungsdiagramm einer Radarantenne eher einer Keulenform gleicht. Diese sogenannte Radarkeule fächert sich zu den Seiten mit wachsender Entfernung immer weiter auf.

Überstreicht eine solche Radarkeule im Zuge eines Antennenumlaufs ein Ziel, wird von diesem über die gesamte Keulenbreite (Strahlbreite) Energie reflektiert – was das Ziel dicker erscheinen lässt, als es ist. Schlanke Ziele wie zum Beispiel eine Tonne werden nicht als punktförmiges Echo, sondern als ein der Keulenbreite entsprechen der Echobogen dargestellt. In größerer Entfernung verstärkt sich der Effekt, so dass sich die Echobögen nebeneinanderliegender Ziele gegenseitig überdecken können.

Radar richtig verstehen

Je kleiner der seitliche Öffnungswinkel, desto besser die azimutale Auflösung. Sogenannte Schlitzstrahler – frei drehende Balkenantennen, auch als „Open Array Radarscanner“ bekannt – sind diesbezüglich den auf Segelyachten beliebten Radomantennen (Kuppelantennen) grundsätzlich überlegen. Hinzu kommt die Antennengröße: je größer die Antenne, desto kleiner fällt der horizontale Öffnungswinkel aus.

Schon seit einiger Zeit wird auch hier versucht, mit Rechen-Power gegenzusteuern. So reflektieren Ziele zwar über die gesamte Keulenbreite, allerdings nicht mit einer einheitlichen Energiedichte.

Solche Faktoren lassen sich bei der digitalen Zieltrennung berücksichtigen, um das Radarbild rechnergestützt nachzuschärfen. Entsprechende digitale Signalprozessoren kamen auch schon bei jüngeren Impulsradaranlagen zum Einsatz. Das sogenannte Beam Sharpening funktioniert allerdings nur in gewissem Rahmen – das Ergebnis hängt vom Ausgangswert ab, den weiterhin die Antennengröße vorgibt. Letztere bleibt somit ein wichtiges Auswahlkriterium.

Ferner sind heute adaptive Sender verbreitet, die sich selbstständig auf bestimmte Umgebungsbedingungen einstellen und typische Zielcharakteristika erkennen – zum Beispiel von Vogelschwärmen oder Schlechtwetterfronten. Auch Störungen durch Seegang und Regen werden automatisch erkannt und herausgefiltert. Wer nicht mehr selbst mit Eingangsverstärkung („Gain“), Seegangs- und Regenfilter herumexperimentieren möchte, kann dies dem Gerät überlassen. Dadurch ist deutlich weniger Erfahrung nötig, um eine brauchbare Anzeige zu bekommen, und die Bedienung der Anlagen ist sehr viel einfacher und damit sicherer geworden.

Funktionen wie Doppler und MARPA

Einige Pulskompressionsradare berücksichtigen darüber hinaus den sogenannten Dopplereffekt. Man kennt ihn von Schalleffekten – dass zum Beispiel ein Martinshorn bei Annäherung anders klingt, als wenn es sich von einem entfernt. Das liegt daran, dass die Schallwelle entweder gestaucht oder gestreckt wird. Ähnliches passiert mit der vom Radar ausgesendeten elektromagnetischen Welle, wenn sie von einem sich annähernden oder sich entfernenden Ziel reflektiert wird. Bei Radaren mit Doppler-Funktion („Doppler-Radar“) werden diese Ziele farblich hervorgehoben. Meist sind sich annähernde Ziele rot und sich entfernende Ziel grün dargestellt.

Die NXT-Modelle von Furuno beherrschen durchgehend diese Funktion, ebenso die Fantom-Radare von Garmin und die größeren Halo-Radare von Navico (beim Halo 20 nur die Plus-Version). Das Quantum-Radar von Raymarine ist wahlweise mit oder ohne Doppler-Funktion erhältlich (beim Cyclone Standard). Die Zielverfolgungsfunktion MARPA („Mini Automatic

Radar Plotting Aid“) gab es hingegen auch schon bei Impulsradaren. Mittels MARPA lassen sich einzelne Radarziele auswählen und tracken, wobei die Elektronik die Annäherungsdaten errechnet – unter anderem, wie nahe einem das Ziel kommen wird (CPA = „Closest Point of Approach“) und die bis dahin verbleibende Reaktionszeit (Time to CPA).

Solche ausgeklügelten Zielverfolgungs-Features setzen die Anbindung eines elektronischen Kompasses und eine kompatible Auswertungshardware voraus. Nahezu auf jedem Radar verfügbar ist derweil die Einblendung sogenannter Trails – Signalspuren von vorangegangenen Antennenumläufen, aus denen sich zumindest grob auf die Echoverlagerung schließen lässt („True Trails“ setzen wiederum entsprechende Technik voraus).

Kompatibilität der Komponenten

Bei den früher üblichen Stand-alone-Lösungen kaufte man ein abgestimmtes Paket aus Antenne und passendem „Radarkasten“. Vereinzelt findet man Letztere noch – zum Beispiel die Modelle FR10/12 von Furuno oder die Radarbedieneinheit R2009 von Navico. Mittlerweile haben sich jedoch Multifunktionsdisplays (MFDs) durchgesetzt, die neben ihrer Funktion als Seekartenplotter ebenso als Radarbildschirm fungieren. Die eigentliche Radaranlage kommt als bloße Antenneneinheit (Blackbox-Scanner) daher. Die Zusammenführung der Daten in einer Zentrale erschließt interessante Features wie Radarbild-Overlays auf der elektronischen Seekarte oder AIS-Overlays auf dem Radarbild. Die Anbindung des Radarscanners erfolgt, wie bei bildgebenden Sensoren üblich, im Allgemeinen via Ethernet oder per WLAN – hier reichen NMEA-Bussysteme nicht mehr aus. Dabei kommen meist proprietäre Standards zum Tragen, sodass bis auf wenige Ausnahmen Radarscanner und MFD vom selben Hersteller stammen müssen.

Trotzdem kann es eine gewisse Herausforderung darstellen, die passende Kombination zu finden. Denn wie alle Blackbox-Geber sind auch Radarscanner darauf angewiesen, dass ihre Funktionen vom Auswertungssystem unterstützt werden. Ein Beispiel: Die Q-Displays, die auch von NKE angeboten werden, erlauben zwar die Anbindung eines Quantum-Radarscanners von Raymarine – die Radar-App der Displays weist jedoch nur eine rudimentäre Radarfunktionalität auf. Features wie MARPA und Doppler-Radar bleiben unberücksichtigt.

Ebenso müssen die jeweiligen Schnittstellen zueinander passen. So bietet zum Beispiel die Element-Displayreihe von Raymarine keinen RayNet-Anschluss, den wiederum aktuelle Radarscanner des Herstellers verwenden. Ein Quantum-Radar müsste also in der WLAN-Version gekauft werden, um es drahtlos anbinden zu können. Auch auf die weitere Peripherie lohnt ein prüfender Blick – zum Beispiel, wenn es um einen kompatiblen Kompass für die Realisierung eines nordstabilisierten Radarbildes und entsprechende Zielverfolgungsfunktionen geht.

Tipps zur Installation

Wer hier auf Nummer sicher gehen und nicht selbst stundenlang in die Tiefen der einschlägigen technischen Handbücher abtauchen möchte – die auch nicht immer alle Fragen beantworten –, sollte sich vor der Anschaffung eingehend beraten und insbesondere die Kompatibilität prüfen lassen.

Angesichts des bestechenden Verhältnisses von Aufwand und Leistung, das moderne Pulskompressionsradaranlagen in Aussicht stellen, gibt es bei der grundlegenden Radartechnologie eigentlich kein Vertun mehr. Impulsradare sind Auslaufmodelle – abgesehen von einigen Spezialfällen, wie zum Beispiel das für die iPad-Navigation konzipierte WLAN-Radar Furuno DRS4W oder sehr reichweitenintensive Anwendungen.

Denn für die Reichweite bleibt neben der Antennenhöhe (siehe Kasten) die Sendeleistung ein begrenzender Faktor. Mit einer Maximalleistung von zehn Watt wird man selbst bei einem Pulskompressionsradar nicht in ferne Weiten vordringen.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal bildet die Umdrehungsgeschwindigkeit der Antenne, welche die Aktualisierungsrate des Radarbildes bestimmt : je schneller die Antenne dreht, desto aktueller das Radarbild. Gerade bei Zielen im Nahbereich kann sich eine kurzzeitige Aktualisierung auszahlen. Manche Geräte beherrschen auch die parallele Darstellung zweier Entfernungsbereiche („Dual Range“).

Dafür bedarf es aber wieder einer kompatiblen Auswertungshardware. Dies gilt umso mehr für MFD-seitige Features wie Alarmfunktionen. Und noch ein Tipp: Wählen Sie als Radarbildschirm ein Display in hinreichender Größe – auf einem 7-Zoll-Display kann die Radarbildauswertung zum Mäusekino werden. Letztlich kommt es immer aufs Gesamtsystem an, was die Wahl der Antennenposition und -aufhängung einschließt.

Funktion und Eigenheiten von Radaranlagen

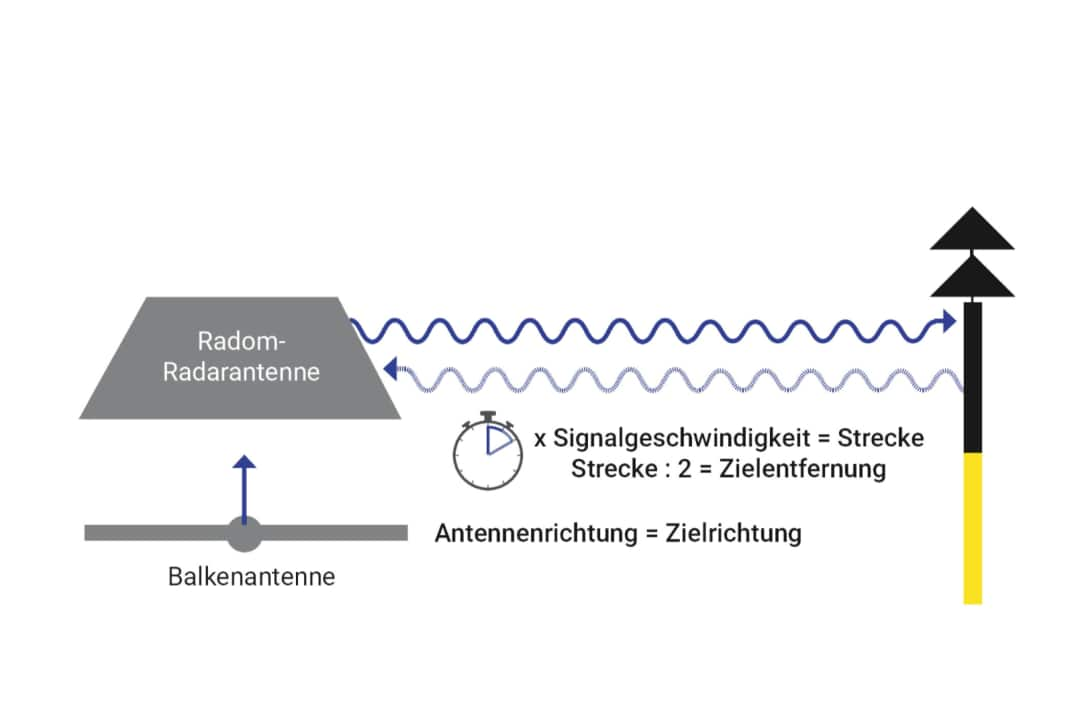

Eine Radarantenne sendet elektromagnetische Signale aus. Wird das Radarsignal von einem Ziel reflektiert und gelangt zur Antenne zurück, lässt sich anhand der seit dem Aussenden verstrichenen Zeit (der Signallaufzeit) die Zielentfernung berechnen. Letztere ergibt sich aus der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Signale, die der Lichtgeschwindigkeit entspricht – also rund 300.000 Kilometer in der Sekunde beziehungsweise 300 Meter pro Mikrosekunde (Millionstelsekunde, µs).

Die Radarantenne wird zugleich kontinuierlich gedreht, um die gesamte Schiffsumgebung abzuscannen. Die Richtung, in welche die Antenne beim Eintreffen eines reflektierten Signals zeigt, ergibt die Peilung zum Ziel.

Da sich die Antenne bei uns an Bord befindet, beziehen sich alle Messwerte auf den Standort der eigenen Yacht. Letzterer liegt im Zentrum der Radardarstellung. Befindet sich die eigene Yacht in Fahrt, fließt diese Eigenbewegung der Antenne mit in die Echobewegungen auf dem Bildschirm ein. Die Echos stehender Ziele (Seezeichen, Ankerlieger) bewegen sich mit der Geschwindigkeit der eigenen Yacht in Gegenrichtung zum eigenen Kurs über den Bildschirm. Eine auf dem Bildschirm verharrende Echoanzeige dürfte derweil von einem „Mitläufer“ stammen, der sich mit derselben Geschwindigkeit in dieselbe Richtung bewegt. Zudem ist das Radarbild grundsätzlich auf die Rechtvorausrichtung der eigenen Yacht ausgerichtet („Head Up“) – oben auf dem Radarbildschirm entspricht also der Bugrichtung. Peilungen von Zielen sind Seitenpeilungen. Wird das Radargerät mit einem elektronischen Kompass vernetzt, lässt sich auch eine nordstabilisierte Ausrichtung („North Up“) realisieren. Die Echobewegungen bleiben relative Bewegungen, allerdings ist oben auf dem Radarbildschirm dann Norden (Peilungen sind nordbezogen), was den Abgleich mit der Seekarte erleichtert. Eine weitere Variante stellt die kursstabilisierte Ausrichtung („Course Up“) dar – sie gestaltet sich ähnlich wie „Head Up“, allerdings ohne dass das Radarbild bei Steuerungenauigkeiten zwangsläufig verwischt (erfordert ebenfalls einen Richtungssensor).

Der richtige Antennenstandort

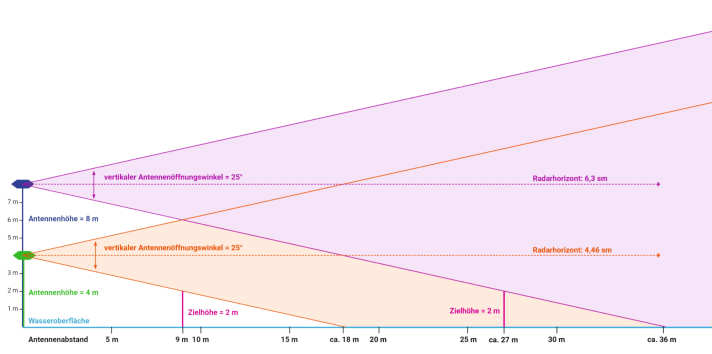

Der vertikale Öffnungswinkel der meisten Radarantennen beträgt um die 25 Grad. Er bestimmt, ab welchem Abstand die Radarstrahlen auf die Wasseroberfläche treffen. Je höher die Antenne hängt, desto größer ist dieser Abstand und damit auch die blinde Zone um die Antenne herum. Ein Beispiel: Eine gut zwei Meter hohe Tonne könnte bei einer Antennenhöhe von acht Metern erst ab einer Mindestentfernung von über 25 Metern erfasst werden – bei einer Antennenhöhe von vier Metern hingegen schon in einer Entfernung von unter zehn Metern.

Die Antennenhöhe bestimmt auch die Reichweite – den Radarhorizont. Die theoretische Reichweite in Seemeilen lässt sich anhand einer Formel berechnen, bei der die Wurzel aus der Antennenhöhe mit der Wurzel aus der Zielhöhe (jeweils in Metern) addiert und das Ganze mit dem Faktor 2,23 multipliziert wird. Setzt man die Zielhöhe auf null, ergibt sich der Abstand der Radarkimm. Auch dazu ein Beispiel: Vier Meter Antennenhöhe ergeben eine Radarkimm in rund 4,5 Meilen Entfernung, acht Meter Antennenhöhe schieben die Radarkimm auf rund 6,3 Meilen. Ein Frachtschiff mit 20 Meter hohen Aufbauten wäre mit der vier Meter hohen Antenne in einem Abstand von rund 14,4 Seemeilen auszumachen, bei einer Antennenhöhe von acht Metern schon in einer Entfernung von rund 16,3 Meilen. In jedem Fall empfiehlt sich eine halbkardanische Antennenaufhängung. Denn bei Krängung der Yacht wird sonst in Lee die Reichweite erheblich eingeschränkt, während sich in Luv zugleich die Naherfassung verschlechtert.