Drüben in den USA genießen sie schon fast Kultstatus und bringen bisweilen gewaltig große Felder mit Superstar-Besetzungen an die Startlinien vieler Regatten. Hier in Europa dagegen kennt sie kaum jemand: die amerikanischen Scows. Die ultraflachen und rasant schnellen Flundern haben aus rätselhaften Gründen den Sprung über den großen Teich nie wirklich geschafft.

Lesen Sie mehr zum Thema “Scow”:

Scows in der heutigen Form gab es schon um die vorletzte Jahrhundertwende, konstruiert von J. O. Johnson, einem nach Amerika ausgewanderten Norweger. Er baute sich nach seinen Ideen ein Schiff, welches dank seiner extrem abgeflachten Form und platter Nase nicht durch, sondern über die Wellen hinweggleiten sollte. Dazu hatte das Boot möglichst leicht zu sein, wurde also nicht mit Kiel, sondern mit Schwertern ausgestattet. Die 38 Fuß lange „Minnezitka“ wurde zum Vorläufer der heutigen A-Scows, den beeindruckenden, fast zwölf Meter langen Renn-Plätten, die von bis zu achtköpfigen Mannschaften in atemberaubendem Tempo über die Regattakurse gejagt werden.

Gebaut nur bei Melges

Weil aber sperrig, teuer und schwierig zu segeln, wurde das Konzept der A-Scows mit den Jahren verkleinert. Die über drei Meter kürzeren E-Scows sind mit fast identischen Rumpf- und Riggformen nicht weniger spektakulär als ihre großen Schwestern, bleiben aber einfacher im Umgang und werden für die Regatten nur zu dritt oder zu viert gesegelt. Deshalb hat sich die kleine Scow-Klasse in Amerika schneller zur weiter verbreiteten Einheitsklasse entwickeln können. Führender und mittlerweile auch einziger Hersteller dieser Scows ist Melges Performance Sailboats in Zenda im US-Bundesstaat Wisconsin.

Eine der wenigen E-Scows, die den Weg nach Europa gefunden hat, liegt in der Schweiz, am Neuenburger See. Das Schiff wurde erst vor kurzer Zeit importiert und entspricht in der Ausführung der neuesten Entwicklungsgeneration. Erst seit 2008 werden die Schiffe der A- und E-Klasse nach entsprechenden Regeländerungen mit einem ausziehbaren Bugspriet für einen großen Topp-Gennaker gebaut. Bis dahin wurden die Scows von symmetrischen Spinnakern angetrieben.

Das bunte Tuch wird per Einleinen-System aus einem sogenannten „Launcher“, einem Loch im Vorschiff, gesetzt. Das heißt: Das Fall und die Leine zum Ausziehen des Bugspriets sind gekoppelt. Zum Setzen genügt es, eine einzige Leine zu ziehen; dasselbe gilt beim Bergen. Das Segel wird dabei in eine Art Kanal eingeholt, welcher sich mittig komplett durch das lange Cockpit zieht. Dieser mächtige Tunnel dient aber nicht nur als eine Art Bergeschlauch für den Gennaker, sondern sorgt als robust gebauter Strongback dafür, dass die extrem platten Strukturen der Scow steif genug sind.

Weil die Eigner vom Testboot aber selten Regatten bestreiten und meist nur zu zweit unterwegs sind, haben sie sich anstelle des mehr als 50 Quadratmeter großen Standard- Gennakers beim Segelmacher einen halb so großen Reacher schneidern lassen. Für die Testbedingungen am Neuenburger See mit 15 Knoten Wind reicht die limitierte Segelfläche. Sofort kommt die flache und leichte E-Scow ins Gleiten und springt mit ihrem abgeplätteten Rumpf förmlich über die kurzen Wellen hinweg – fast so wie Steine beim Ditschen. Die GPS-Logge zeigt dabei dauerhaft zweistellige Werte an. Rekord am Testtag: 13,8 Knoten, und das mit dem kleinen Gennaker sowie einer wenig erfahrenen und leichten Crew.

Wellen – lieber nicht

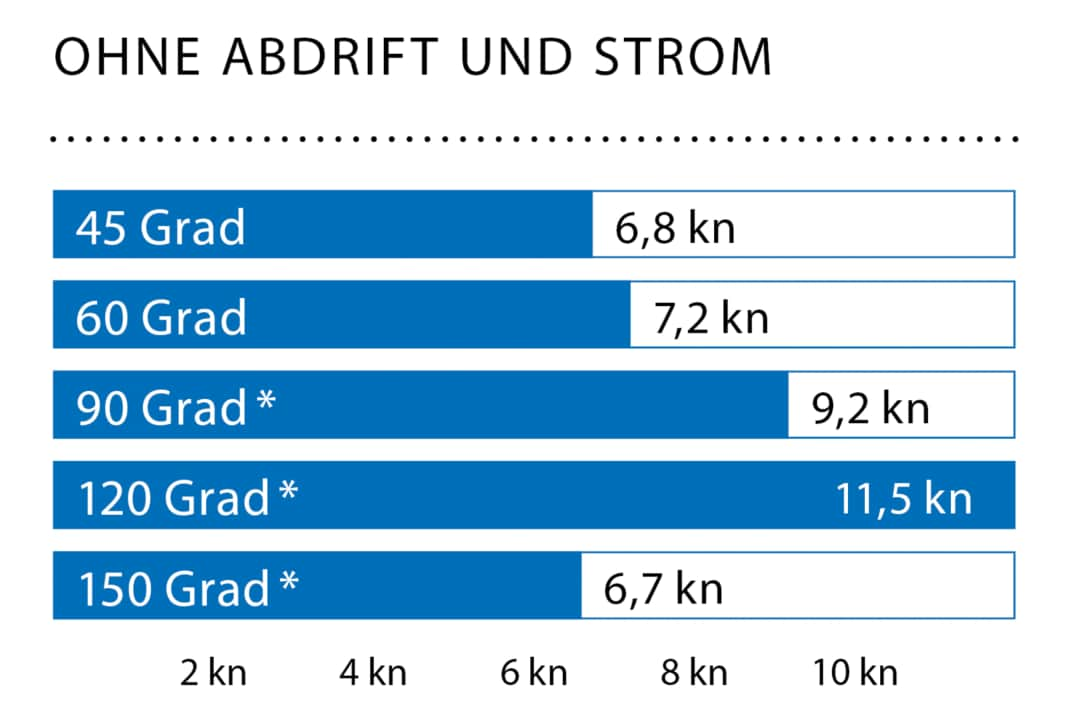

Hart am Wind kommt die E-Scow ebenfalls sehr gut in Fahrt; 6,8 Knoten erreicht die Flunder auf einem Winkel von 45 Grad zum wahren Wind. Mit voller Crewstärke und mit dem entsprechenden Knowhow für den äußerst anspruchsvollen Segeltrimm wären zweifellos noch weitere Zehntelknoten herauszukitzeln.

Weiter draußen auf dem See muss die Scow dann aber gegen zunehmend hohe Wellen ankämpfen. Mit brachialer Gewalt hämmert dabei der flache Bug ohne Spitze durch das aufgewühlte Wasser und beschert der hochbords in den Fußgurten hängenden Crew eine Dauerdusche. Ganz generell: Scows mögen keine Wellen und werden deshalb in den USA meist auf Binnenseen oder geschützten Buchten gesegelt.

Messwerte der Melges E-Scow

Und sie können auch kentern. Dieser Typus Boot ist im Prinzip nichts anderes als eine große Jolle, er hat keinen Kiel, dafür zwei Schwerter an der Kimm, welche wechselseitig im Manöver aufgeholt und abgesenkt werden. Die größte Gefahr zum Kentern besteht darin, dass auf Raumschotskursen der sehr lange Großbaum durch das Wasser zieht und „anhängt“; dauerhaftes Arbeiten mit dem Baumniederholer ist deshalb unabdingbar. Für den Fall, dass eine E-Scow trotzdem mal kentern sollte, helfen Auftriebskörper, welche bei Wind einfach am Kopf des Großsegels eingezippt werden. Sie verhindern das Durchkentern und erlauben es der Mannschaft, die Scow aus eigener Kraft wieder aufzurichten.

Um den Segeldruckpunkt des kiellosen Bootes so tief wie möglich zu halten, ist das Rigg aus Aluminium vergleichsweise kurz und der Segelplan gedrungen. Der Mast lässt sich daher auch bestens von Hand stellen und legen. E-Scows liegen in der Regel nicht in Hafenboxen, sondern auf dem Trailer oder auf geeigneten Bootswagen an Land und werden für ihre Einsätze über die Rampe ein- und ausgewassert. Dank des segelfertigen Gesamtgewichts von gerade einmal 440 Kilogramm, der aufholbaren Seitenschwerter sowie der zwei kleinen Stummelruder am Heck sind das Slippen und der Transport auf der Straße denkbar einfach und unkompliziert.

Preis der Melges E-Scow

Eine E-Scow ab Werft in den USA kostet 98.500 US-Dollar, was nach aktuellem Umrechnungskurs etwa 90.270 Euro netto sind. Wird die deutsche Mehrwertsteuer addiert, werden brutto 107.420 Euro fällig. Zum Lieferumfang gehört ein Satz Segel mit Groß, Fock und Gennaker. Mehraufwendungen werden für die Fracht von Übersee nach Europa fällig.

- Grundpreis ab Werft: 107.420 € inkl. 19 % MwSt.

Stand 03/2025, wie die ausgewiesenen Preise definiert sind, lesen Sie hier!

YACHT-Bewertung der Melges E-Scow

Noch sind die E-Scows in Europa wenig bekannt – erstaunlich, denn die flachen Flundern aus den USA sind ideal für den Einsatz auf Binnenrevieren. Und mit dem hohen Leistungspotenzial bringen sie Siegchancen mit.

Konstruktion und Konzept

Leicht, trailerbar und slipfähig

Qualitativ hochwertige Verarbeitung

Konsequentes Regattaboot

Nicht kentersicher

Geringe Verbreitung

Segelleistung und Trimm

Schnell auf allen Kursen

Perfekte Trimmeinrichtungen

Aktiv zu segeln, wie eine Jolle

Ausrüstung und Technik

Bergekanal für den Gennaker

Hochwertige Ausstattung ab Werft

Keine Motorisierung vorgesehen

Die Melges E-Scow im Detail

Technische Daten der Melges E-Scow

- Konstrukteur: Melges

- CE-Entwurfskategorie: D

- Rumpflänge: 8,53 m

- Breite: 2,06 m

- Tiefgang (Kimmschwerter): 1,40 m

- Gewicht: 438 kg

- Großsegel: 21,2 m²

- Fock: 8,8 m²

- Gennaker: 51,1 m²

Rumpf- und Decksbauweise

GFK-Sandwichkonstruktion mit Schaumkern und Epoxidharz. Gebaut im Vakuum-Infusionsverfahren. Solider Strongback zur Strukturversteifung

Werft und Direktvertrieb

Melges Performance Sailboats; Zenda, Wisconsin 53195 (USA); www.melges.com

Dieser Test erschien zum ersten Mal 2019 und wurde für die Onlineversion überarbeitet.