Wie die Rückenflosse eines angriffslustigen Hais wirkt die orangefarbene Spitze des aufgeholten Foils in Luv. In Lee pflügt der T-förmige Tragflügel weit unterhalb der Wasseroberfläche durch die See. Noch fliegt „FlyingNikka“ nicht. In das neue Element gelangt der Rumpfkörper nicht ohne Gegenwehr. Die Prozedur ähnelt dem Aufbäumen eines Flugzeugs, das noch wenige Meter vor dem Abheben an der Startbahn festzukleben scheint. Der Steuermann hält einen spitzen Kurs und die dreiköpfige Crew nimmt Mikroanpassungen an Foils und Segeln vor, die maximal bauchig im Wind stehen; ihnen wird alles an Vortrieb entzogen, was sie zu bieten haben. Mit der J2 – es soll noch aufbrisen – stehen 220 Quadratmeter Segel im Wind, was bei sieben Tonnen Startgewicht eine Segeltragezahl von 7,8 ergibt.

Zwei Tage vor Beginn des Maxi Yacht Rolex Cup weht der Wind im Norden Sardiniens mit knapp zehn Knoten. „FlyingNikkas“ Bootsspeed steigt graduell an und nach dem Toppen der Windgeschwindigkeit kommt der Fahrtwind zum Tragen. Sobald der scheinbare Wind das Kräftespiel der Vektoren gewonnen hat, erzeugen die Segel ihren eigenen Druck. Wir fliegen! Der 19 Meter lange Carbon-Bolide macht 23 Knoten, bei einem scheinbaren Windwinkel von 20 Grad. Da nun der Foil-Arm fast die volle Verdrängung trägt, flachen die Trimmer ihre Segel jeweils ab, wobei eine Teleskopvorrichtung am Lümmelbeschlag das Unterliek des Groß streckt. Die brettgleichen Profile braucht es, um die spitzen scheinbaren Windwinkel fahren zu können und um den Luftwiderstand zu verringern. Jetzt bremst alles, was unnötig im scheinbaren Wind steht. Entsprechend möchte man sich den 30 Knoten nicht durch Aufstehen aussetzen und peilt zur Einschätzung des Bootsspeeds lieber das querab durch die See preschende Begleitboot an.

Regelrechter Push für die „FlyingNikka“

Dass „FlyingNikka“ trotz des zwei Tonnen schweren Festkiels derart früh abhebt, liegt auch an einem Stück Mechanik. Statt auf die im America’s Cup (AC) verwendeten Start- und Trimmklappen an den Abrisskanten der Foils vertraut „FlyingNikka“ auf eine alternative Auftriebshilfe, die das Entwicklungsteam um den irischen Konstrukteur Mark Mills weltweit als erstes einführte: Am Ende des T-Foils neigt sich der gesamte Flügel über die volle Spannweite nach oben und unten. „Das gibt uns einen regelrechten Push. Die AC-Flaps sind gut für hohe Geschwindigkeiten, können aber Torsion im Flügel erzeugen“, klärt Alessio Razeto beim Herausdieseln auf. Mit ihrem System seien Anstellwinkel von null bis 15 Grad möglich, erläutert der Teammanager und Verkaufschef von North Sails Italien.

Mit dem 150 Quadratmeter großen Code Zero könne man sogar ab 8,5 Knoten foilen, sofern das Unterwasserschiff frei von bremsendem Bewuchs sei. Die Foils, entworfen von Profilguru Nat Shaver und gebaut von ReFraschini in Italien, sind für Belastungen von zehn Tonnen ausgelegt und im Gegensatz zu den Tragflächen der AC75 weder mit Blei geballastet noch streng symmetrisch. Sie erzeugen den nötigen Auftrieb, der Elevator, ein kleineres T-Foil am Ende des Ruderblatts, agiert als Höhenruder. Dazu neigt ein Hydraulikzylinder den Ruderschaft im offenen Heck um plus oder minus sechs Grad.

Die Bauweise

Noch im letzten Jahr löste sich „FlyingNikka“ erst ab zwölf Knoten vom Nass. Lacorte ist heute nicht an Bord, Razeto hat das Sagen: „Wir haben etwa 300 Kilogramm eingespart, unter anderem durch ein nicht durchgelattetes Groß und einen leichteren Baum.“ Die Relingstützen haben die Form von Sushi-Stäbchen und versinken statt über Füße direkt im Rumpf. Beim Betreten des konkaven Vordecks mit seinen verjüngten Flanken ist man versucht die Steifheit durch leichtes Hüpfen zu testen. Ein Klopfen verrät ultradünnes Laminat. „FlyingNikka“ entstand bei King Marine in Valencia als Sandwich-Konstruktion aus Carbon-Prepregs, Nomex und Schaum. Ein Honeycomb-Kern aus Aluminium kam an Stellen des Rumpfes zum Einsatz, die potenziell Schlägen ausgesetzt sind. Ein unkontrolliertes, allzu heftiges Auf und Ab im Flug unterbindet der Kiel, den die Stabilitätskriterien der Offshore Special Regulations für die Teilnahme an World-Sailing-Regatten vorschreiben. Der Festkiel dient auch der Entnahme von Kühlwasser und ist eine Absicherung gegenüber Kenterungen, die bei den AC75 immer wieder vorkommen.

Sicher fliegen mit der „FlyingNikka“

Roberto Lacorte segelt von Kindesbeinen an, ist aber auch Motorsportler und hat bereits sechsmal an den 24 Stunden von Le Mans teilgenommen. „Wir haben ein äußerst leistungsstarkes Boot erschaffen, das fliegt und vor allem eins ist: sicher“, so der Pharma-Unternehmer aus Pisa, der „FlyingNikka“ bereits über Nacht gesegelt hat. Seine letzten beiden Boote trugen dasselbe Postfix im Namen. Mit der 62 Fuß langen „SuperNikka“ begann die Zusammenarbeit mit Mark Mills und gelangen vier Siege im Maxi Cup. Ursprünglich hatte Lacorte einen konventionellen, 77 Fuß langen Racer im Sinn, ehe er auf den kompromisslosen 60-Fuß-Maxi mit T-Foils umschwenkte – ohne selbst je gefoilt zu sein, weder auf Boot noch auf Board. Erst nachdem die Entscheidung über den Bau gefällt war, startete er zwei 69F-Kampagnen, um sich und seine Crew fit zu bekommen. „Ohne die zweieinhalb Saisons hätten wir ,FlyingNikka‘ nicht segeln können“, ist sich Lacorte sicher, der im ersten Jahr den Weltmeistertitel in der 6,90 Meter langen Einheitsklasse holte.

Die Seebrise nimmt stetig zu, beschaumkronte Windwellen rollen auf die Costa Smeralda zu und der 78-Fuß-Katamaran „Allegra“ rauscht mit gut und gern 20 Knoten vorbei. Da die J2 einen Schaden am Schothorn genommen hat, steht ein Segelwechsel an. Alle drei Vorsegel, auch J3 oder J1, laufen über eine Selbstwendeschiene. Die J1 liefert das Begleitboot, auf dem sämtliche Segel lagern. Selbst der Rigger kommt erst für Reparaturen an Bord und informiert sich per Tablet live über die Lasten. „Vorhin war die J2 zu klein, jetzt wird die J1 langsam zu groß“, beschreibt Razeto das Dilemma bei zwölf Knoten Wind. Jetzt stellt sich die optimale Luvgeschwindigkeit (VMG) ein, während der Bootsspeed downwind bei fast 30 Knoten liegt. Gedepowert wird auch über die Schürze, das profilierte Segel unterhalb des Baums, das besenartig über das Achterdeck fegt und einen eigenen Traveller hat. „Es macht zehn Prozent der Großsegelfläche aus, das ist enorm“, sagt Razeto, der bei Starkwind ganz auf das zusätzliche Tuch verzichtet. Bei der Wahl des richtigen Segels hilft Sensorik: „Wir hatten im letzten Jahr Lastensensoren, die immer zu hohe Werte anzeigten, woraufhin wir die Segel vertrimmten. Jetzt stimmt alles.“

Kontrolle ist beim Maxi Yacht Rolex Cup angesagt

Wir wenden unterhalb von zwei Js, die sich uns unter Spis entgegenschieben. Im Flugmodus ist eher Kontrolle als Kraft angesagt. Der Segeltrimm hat nun zum Ziel, die Lasten im Zaum zu halten, die das hohe aufrichtende Moment der Foils erzeugt. Der Travellerschlitten saust in einer Tour roboterhaft auf der horizontal gebogenen Schiene hin und her, das Großsegel wird aber nie stark gefiert. „Würden wir es zu offen fahren, käme der Mast herunter. Die Schot ist unsere Absicherung, wir haben ja keine Backstagen. Das macht die Cunningham umso wichtiger für den Riggtrimm“, erklärt Razeto. Die Hydraulik zieht über Dyneema-Schäkel mit bis zu sechs Tonnen an den strukturierten Vorlieken der Helix-Vorsegel von North, die 80 Prozent der gesamten Last aufnehmen. Nur 20 Prozent verbleiben auf dem Vorstag.

Die leeseitigen Wanten schlackern von den um 35 Grad gepfeilten Salingen herunter. Hingegen zerren die Kohlefaser-Filamente in Luv mit acht Tonnen an den Titan-Terminals, darüber gibt das Toughbook von Navigator und Flight Controller Andrea Fornaro Aufschluss. Der Allrounder sitzt vor dem An-Bord-Reporter auf zwei übereinandergetapten Yoga-Blöcken und wechselt über den Trackball der Maus unermüdlich zwischen fünf überlappenden Programmfenstern. Bei einseitigen Wantenlasten von mehr als 18 Tonnen könnte der aufgesteckte Profilmast von Southern Spars einknicken, informiert Fornaro.

Die Maxi-Foilerei

Ein weiterer Aspekt trägt zur Komplexität der Maxi-Foilerei bei. Anders als beim Foil-Surfen, sei es mit Kite, Wing oder Windsurfsegel, kann der Tragflügel nicht über die wechselnde Belastung in Längsrichtung angestellt werden. Die Höhenregulierung der foilenden Motten über einen Fühler am Bug fällt ebenso aus. So vertraut „FlyingNikka“ für eine stabile Fluglage auch auf den Mechanismus am unteren Hauptflügel, dessen Anstellwinkel sich bis zu viermal pro Sekunde ändert. Meist geschieht das automatisch und synchron mit dem Elevator und Seitenarm, der über seine Neigung die Eintauchtiefe wie Flughöhe beeinflussen kann. Orchestriert werden die vielen Stellschrauben von Fabrizio Marabinis Flugsteuerungssystem. Seine Protokolle speisen sich aus dem Input des Teams, zudem lernt das System mithilfe künstlicher Intelligenz dazu.

Im Betrieb sammelt eine Vielzahl von Sensoren Daten. Die Flughöhe wird achtern vom langen Skeg gemessen, der das Aufsetzen abmildert und für die weichen Übergänge von Verdränger- zu Flugfahrt sorgt. Der Wert darf 1,20 Meter nicht überschreiten, sonst ziehen die Flügel Luft. An Deck wächst der Abstand auf etwa 2,50 Meter an, obwohl es sich viel höher anfühlt. Am weitesten entfernt ist die Meeresoberfläche raumschots, entsprechend sind Abflüge oder folgenreiche Abstürze am wahrscheinlichsten. Damit es nicht dazu kommt, war Fabrizio Marabini während der zweistündigen Vorbereitungen vor dem Ablegen ständig in Bewegung, immer den Blick auf seinen Laptop gerichtet. Der Spezialist für Strömungsdynamik hat sich beim neuseeländischen America’s-Cup-Team verdient gemacht und mit FaRo Advanced Systems eine Firma mitgegründet, die unterschiedlichste Projekte vom fliegenden Wassertaxi bis zum Supersegler betreut.

Marabini lässt über vorprogrammierte Abläufe während Wenden und Halsen sogar die Foils automatisch aus- und eintauchen. Vom Patschen des neuen Lee-Foils und der anschließenden Fontäne bekommt man an Bord wenig mit. Ducken und festhalten lautet die Devise während der dynamischen Richtungswechsel, die im unteren Grenzbereich vereinzelte softe Splashdowns unterbrechen. Die respektablen g-Kräfte verdeutlichen, warum Prallschutzwesten und Helme Pflicht an Bord sind. „Das Steuerrad will sehr schnell bewegt werden, die hohe Reaktivität erfordert kleine Lenkbefehle. Wenn wir ,FlyingNikka‘ mit dem richtigen Speed segeln, fühlt es sich wie das Fahren eines GT-Sportwagens an“, sagt Lacorte, der in der Langstrecken-WM mit der LMP2-Klasse aktiv war.

Der Wind hat auf 16,6 Knoten zugelegt und wir halten mit dem Tages-Topspeed von 32 Knoten auf Porto Cervo zu. Es fühlt sich surreal und nun auch tatsächlich schnell an. Die Plätze achtern in Lee erreicht Spritzwasser vom Foilmast, dessen zwei Spray Rails stärkere Duscheinlagen unterbinden. Leider ist das Flugvergnügen alles andere als lautlos. Der Motor läuft die ganze Zeit, Drehzahl und Lautstärke sind permanent hoch. Hauptabnehmer ist das Hydrauliksystem von Cariboni. Die zwei Winschen an Bord, elektrifizierte Carbon-Trommeln von Harken, dienen ausschließlich dem Setzen der Segel. Die Schoten holen und fieren Hydraulikzylinder, die ihre Flüssigkeit aus zwei Druckkreisläufen von 500 und 350 Bar erhalten. Der 80-Kilowatt-Motor von Yanmar steht offen und nicht schallisoliert im Heck und ist so konstruiert, dass er auch bei einer Krängung von 90 Grad läuft. Nach fünf Stunden, von denen etwa drei Stunden gefoilt wurde, ist der Füllstand des 200 Liter fassenden und Crash-sicheren Dieseltanks auf 20 Prozent gesunken.

Der nächste Schritt

Die Crew kauert strömungsgünstig wie in einem Bob hintereinander in zwei Gräben. Innerhalb der sechsköpfigen Race-Besatzung sind die Plätze der Steuermänner ganz vorn sowie die von Navigator und Foil Operator achtern unverrückbar, wohingegen die Trimmer für Groß- und Vorsegel bei Manövern stets die Seiten wechseln. In Porto Cervo sind viele Augen auf die „FlyingNikka“-Crew gerichtet. Die geht locker mit dem Druck um, an Land wird gespaßt, viel gelacht und Zusammenhalt gelebt. Es ist keine Ansammlung von Segelsöldnern, die eine Handvoll Male im Jahr zusammenkommen. Lacorte hat sein Team über zehn Jahre lang aufgebaut und wirkt selbst zugänglich und offen. Er trägt Dreitagebart, Team-Shirt, Segelshorts und hält an vielen Ecken für einen Plausch. Der drahtige Italiener und sein Team haben, wie er es nennt, ein „nachhaltiges Design“ erschaffen und sind willens, Know-how oder Negativform weiterzugeben. Er selbst beäugt die neue kleine America’s-Cup-Klasse AC40. „Wir haben die Erfahrung, das wäre eine Option für uns. Vor allem erhält man die Aufmerksamkeit um den Cup herum. Und man wäre danach bereit für den nächsten Schritt“, lacht Lacorte.

Beim Maxi Yacht Rolex Cup geht es nicht um das Gewinnen in der Klasse A, das IRC-Rating von „FlyingNikka“ ist im Reich der Fantasie angesiedelt. Man ist eher darauf bedacht, und das deutet der Trainingsschlag an, sich gut in Szene zu setzen und ein wenig die Muskeln spielen zu lassen. „Wir wurden als gefährlich angesehen“, erinnert sich Roberto Lacorte an das letzte Jahr, als sie gerade einmal vier Monate nach Erstwasserung meldeten und aus Vorsicht einen eigenen Start erhielten. Den Nimbus der Außenseiter untermauert nach wie vor der Liegeplatz am Ende der Hauptpier des Yacht Club Costa Smeralda, von der den martialischen Foiler zwei Meter lange Sandwiches aus Flachfendern trennen. Unter Wasser schützen vor dem Einlaufen aufgebrachte Styroporteile die Flügelspitzen.

Alessio Razeto ist zufrieden mit dem Trainingstag, obgleich im Regatta-Set-up fünf bis sechs Knoten mehr möglich gewesen wären. Bei einem Wendewinkel von 110 Grad bedarf es des Geschwindigkeitsvorteils. Vor dem Wind ging es auf 130 Grad Einfallswinkel des wahren Windes voran. „Mit voller Besatzung gehen wir auf 138, manchmal 140 Grad“, so Razeto. Dabei steigt der scheinbare Windwinkel nicht höher als auf 50 Grad an und diktiert auch raumschots recht flach getrimmte Segel, wenngleich ein leichter Schrick in den Schoten ist und anders als bei den AC75 nicht die Laufrichtung der Wellen zur Bestimmung der wahren Windrichtung nötig ist.

Abschließend stellt sich die Frage, wie gelandet wird, wenn die Großschot nicht schlagartig gefiert werden darf und der Neigemechanismus am unteren Ende der T-Foils keine Bewegungen im Negativbereich erlaubt. Bis zu einem gewissen Punkt – scheinbarem Wind sei Dank – kann im Foiling-Modus der Windwiderstand über bauchigen Segeltrimm erhöht und etwas gebremst werden. Aber ultimativ zum Stillstand kommt „FlyingNikka“ per abruptem Anluven. Dann vollführt der 19-Meter-Foiler einen kontrollierten Sonnenschuss und legt sich auf die Backe, ganz konventionell.

Technische Daten

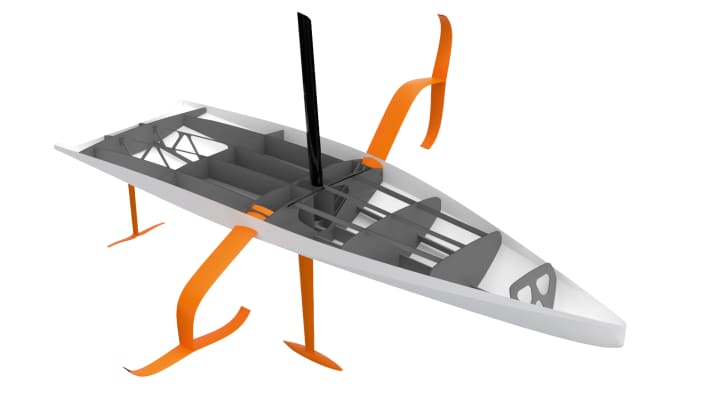

Seltene Geometrie: Ruder mit Elevator, zwei schwenkbare Foils ohne Ballast und ein tiefer Kiel mit Bleibombe sind einzigartig. Viele Schotten und Stringer prägen den Innenraum

- Konstrukteur: Mark Mills

- Rumpflänge: 19,0t0 mSpanien

- Material: Carbon/Nomex/Schaum

- Rumpflänge: 19,00 m

- Breite: 6,00 m

- Tiefgang: 4,50 m

- Gewicht: 7,0 t

- Segelfläche: 220,0 m²

- Segeltragezahl: 7,8