Gerade mal zehn Meter währt die Fahrt. Dann geht nichts mehr. Erstens, weil der Kiel wohl in gut drei Meter Tiefe im Schlick steckt, hier in Enkhuizen hinter der urigen Seglerkneipe „het Ankertje“. Zum anderen, weil der Motor seinen Dienst verweigert. Es piept, das üppige Glucksen des Auspuffs ist verstummt. Die „Flyer“ liegt unrühmlich quer im Fahrwasser und bewegt sich keinen Zentimeter. Zum Glück ist hier eigentlich nie Verkehr. Also: Bestandsaufnahme. Irgendwas mit der Dieselzufuhr. Neue Filter rein, entlüften, weiter.

Solche Details können den Segelenthusiasten Gerhard Schotstra nicht stoppen. Der schlaksige Enddreißiger ist Vater der Idee, die legendäre Yacht zurück nach Holland zu holen. Das Schiff, welches das Whitbread Round the World Race 1977/78 nach berechneter Zeit und somit über alles gewann. Das eine Reihe niederländischer Teilnahmen am legendären Rennen begründete, man denke nur an die Zweitplatzierte „Philips Innovator“ im Jahr 1985/86 mit dem aufstrebenden Co-Skipper Bouwe Bekking, die „Brunel Sunergy“ 1997/98 oder an die siegreiche „ABN Amro“ 2005/06.

1977/78 gewinnt die „Flyer“ das Ocean Race

Die Reaktivierung der Regattayacht „Flyer“ zum jetzigen Zeitpunkt erschien sinnvoll; Schotstra konnte geschickt das Momentum einer neuen holländischen Kampagne für seine Idee nutzen. Denn das Rennen, das seit 1998 Volvo Ocean Race heißt und mittlerweile unter The Ocean Race firmiert, wurde im Oktober 2014 wieder gestartet. Und Bouwe Bekking nahm zum siebten Mal daran teil (was einen Rekord bedeutete), diesmal mit der neuen „Brunel“ als niederländischem Schiff.

Mehr zu Skipper Cornelis van Rietschoten:

Die beiden Yachten, „Flyer“ damals und „Brunel“ später, könnten trotz identischer Länge von 65 Fuß Länge unterschiedlicher kaum sein: die eine aus Carbon und auf geringes Gewicht getrimmt, die andere aus Alu, ketschgetakelt und auf schnelles, aber eben auch fast schon komfortables Ozeansegeln ausgelegt, inklusive Backofen, Holzausbau und Ölzeug-Trockenschrank.

Neue Herausforderung mit der Regattayacht

Der damalige Skipper, ein gewisser Cornelis van Rietschoten, war zum Start in der Segelszene ein Niemand. Dennoch hat er sie verändert.

Als erfolgreicher Industrieller suchte er im Ruhestand neue Herausforderungen – und fand sie beim Segeln. Dabei war er kein Draufgänger, im Gegenteil. Seine Vorbereitung auf das Rennen war mehr als akribisch, fast schon pedantisch. Das war neu. Das Schiff hatte vor dem Start schon 10.000 Meilen auf der Uhr, für Tests. Die Crew wurde sorgfältig selektiert, bis hin zum Koch, der vor allem seefest sein musste. Während die Mannen um van Rietschoten also bestens vorbereitet waren, galt das für einige der anderen Kampagnen oft eher weniger.

„Great Britain II“ hatte gar zahlende Gäste an Bord und ging nach 134 Tagen, umso bemerkenswerter, als Erste über die Linie. Die wichtigere berechnete Wertung jedoch gewann die „Flyer“, die zwei Tage mehr für die Weltrunde in Etappen benötigte. Und die Vorbereitungen, die auf ihr betrieben worden waren, setzten neue Maßstäbe. An ihnen orientierte sich ein junger Blondschopf aus Neuseeland. Der fuhr, noch chancenlos beim ersten Auftritt der „Flyer“, an Bord des Briten Robin Knox-Johnston mit und lernte. Sein Name: Peter Blake. Sowohl Blake als auch Knox-Johnston wurden später zum Ritter geschlagen.

„Flyer“ ist eine der bekanntesten Yachten der Niederlande

Beim folgenden Whitbread Anfang der Achtziger hatte dieser blonde Hüne schon sein eigenes Team zusammengestellt und jagte auf seiner filigranen „Ceramco New Zealand“ den fliegenden Holländer. Das Rennen gewann aber wieder van Rietschoten – mit der Regattayacht „Flyer II“, einer Frers-Konstruktion, wie zuvor nach berechneter Zeit und diesmal auch nach gesegelter Zeit. Blake hatte allerdings auf der ersten Etappe wegen eines Materialfehlers seinen Mast verloren.

Übrigens hieß die „Flyer“, als sie noch weiß war, zwischenzeitlich etwa 30 Jahre lang „Alaska Eagle“. Unter diesem Namen nahm sie unter dem Skipper und damaligen Neu-Eigner Neil Bergt am dritten Whitbread 1983/84 teil. Und wurde, jetzt Slup-getakelt, Neunte von 27 Teilnehmern.

Zurück in der Gegenwart. Der Motor läuft wieder und schiebt die große blaue Regattayacht durch die Klappbrücke und die alte Seeschleuse hinaus ins Krabbersgat. Zum ersten Mal gehen seit der Heimkehr der „Flyer“ in die Niederlande alle Segel hoch. Gänsehaut an Bord.

Das Refit war umfangreich – jetzt ist die Regattayacht wieder saniert

Allerdings haken dabei die nagelneuen Tücher mit ihren kugelgelagerten Mastrutschern noch ein wenig auf den jungfräulichen Schienen auf den ebenfalls noch neuen Masten. Das war ein gründlicher Refit in den letzten Monaten. Zurück auf ihrer ursprünglichen Bauwerft, Royal Huisman in Vollenhove, stellt sich schnell heraus, dass es mit „Mal eben wieder dunkelblau lackieren“ nicht getan sein würde. „Das alte Lacksystem war dafür nicht mehr tragfähig genug. Also musste alles runter, alle Beschläge und die Farbe“, erzählt Schotstra. „Und wenn man dann die Winschen eh einmal demontiert hat, werden die auch gleich komplett überholt, und so geht das dann weiter. Das neu gebaute, aber originalgetreue Doghouse musste angepasst werden, zwischenzeitlich war eine Sprayhood an seine Stelle getreten, die Elektrik war nicht mehr auf Stand. Wie das eben ist mit alten Schiffen“, grinst Schotstra.

Man merkt: Das alles macht ihn glücklich, er ist hier angekommen, ist mit seiner ruhigen, aber zielstrebigen Art der Richtige auf dem Posten. Vielleicht hätte van Rietschoten ihn sogar in seine Crew aufgenommen, wer weiß. Für diese Mannschaft hatte der Chef einige Regeln aufgestellt: So durfte an Bord nicht gebrüllt werden. Auch Fluchen war verboten, ebenso wie Beschwerden über das Essen und Gespräche mit politischem Inhalt.

Der Refit der Regattayacht soll sich am Original orientieren

Geschätzte zehn Knoten Wind, der Windmesser ist noch nicht angeschlossen, hält das IJsselmeer für die zweite Jungfernfahrt bereit. Die Segel füllen sich, die „Flyer“ nimmt Fahrt auf. Die Crew hält andächtig inne. So war das also damals beim Segeln mit van Rietschoten. Das Schiff soll möglichst originalgetreu sein, allerdings mit Anpassungen an die Gegenwart: „Heute hat man Dyneemafallen; Stahlseile sind einfach nicht mehr Stand der Technik, auch wenn sie original hier hingehören“, so Schotstra. Ebenso ist das Rodrigging ein Zugeständnis an moderne Zeiten. Beim Segeln läuft alles glatt, alles funktioniert, die Tücher stehen gut. Feierliche Stille an Bord.

Schade, dass der mittlerweile verstorbene van Rietschoten das nicht mehr erleben kann. Ein Detail zeigt, was dieses Boot für die Holländer bedeutet: Die beiden Töchter Schotstras haben von ihrer Lehrerin extra freibekommen, um mit Papa auf der Jungfernfahrt dabei sein zu können. Womöglich lernen sie hier ohnehin mehr als in der Schule. Im segelverrückten Enkhuizen geht das.

Die „Flyer“ kommt noch einmal zurück zum Ocean Race

Dann wird getrimmt: etwas mehr Fallspannung da, den Unterliekstrecker dort, bisschen Schot hier. Und schon meldet das GPS auf dem Smartphone – Plotter und Logge, man ahnt es schon, sind ebenfalls noch nicht angeschlossen – irgendwas von gut sechs Knoten. Schotstra steht still auf dem Achterdeck. Die Regattayacht segelt, das ist sein Verdienst. Der Stress der letzten Wochen scheint sich auszuzahlen; was jetzt noch fehlt, sind Peanuts.

Als sie noch „Alaska Eagle“ hieß, damals 1982, wurde sie nach dem Rennen verschenkt, an eine akademische Segelschule in Kalifornien. Dort segelte sie in 30 Jahren rund 185.000 Meilen, allein 40-mal über den Pazifik und dreimal über den Atlantik. Dabei erhielt sie zwischenzeitlich eine neue Maschine.

Innen ist alles wie früher

Am Interieur der Regattayacht allerdings hat sich nichts geändert. Der Gang unter Deck ist wie eine Zeitreise. Es ist unvorstellbar, dass die Teakoberflächen Generationen von Segelschülern derart unbeschadet überstanden haben. Oder dass sie überhaupt da sind – schließlich handelt es sich um eine Rennyacht. So fällt etwa die liebevolle Holzverkleidung des durchgesteckten Mastes vorn auf.

Beim aktuellen Volvo Ocean Race sägen Segler ihre Zahnbürsten ab, um Gewicht zu sparen, und benutzen ein Carbon-Klo. Die Verkleidung am Mast der Teilnehmeryacht von vor 37 Jahren dagegen wiegt allein sicher so viel wie alle Zahnbürsten Hollands zusammen. Zum Segeln wird sie nicht benötigt, sie ist nur aus optischen Gründen dort. Schön und sinnlos – auf einer Rennyacht.

Oder die Pantry: Ebenfalls aus Teak gebaut, hat sie zwei riesige Kühlfächer und einen dreiflammigen Kocher samt Backofen. In den Schapps stehen Weingläser, eins pro Crewmitglied. „Die sind original“, ist sich Schotstra sicher. Alles nicht nötig, wenn man nur Gefriergetrocknetes zu sich nimmt. Aber wer will das eigentlich schon auf einer Ozeanpassage? Van Rietschoten wollte es jedenfalls nicht, darum hatte er ja auch einen ausgebildeten Koch an Bord. Übrigens: Gegessen wurde in der Messe. Man saß dabei auf lederbezogenen Sofas. Versteht sich.

„Geheimnisse” an Bord der „Flyer“

Eine weitere Geschichte rankt sich um die Kabine des Skippers. In dem abschließbaren Schrank dort soll van Rietschoten Scotch aufbewahrt haben, für etwaige Zeremonien wie zum Beispiel die Äquatortaufe. Die Crew hatte das herausbekommen und sich von achtern durch das Schott zum Scotch vorgearbeitet. Ob sich heute ein Segler durch den Carbonstringer seines VOR 65 bohren würde, um an einen Schnaps zu gelangen? Wohl eher nicht.

Die Regattayacht überstand seinerzeit auch eine Front mit 55 Knoten Wind unmittelbar vor dem Ziel im Solent. Der Spi flog bei einer Patenthalse in Fetzen. Und während die Crew dessen Reste einsammelte, trieb das große Boot durch eine Winddrehung auf die Felsen der Isle of Wight zu. Nur eine bemerkenswerte Reihe von Manövern und Segelwechseln verhinderte Schlimmeres. Man stelle sich das vor: Uneinholbar in Führung liegend, strandet das Schiff 20 Meilen vor dem Ziel. Man ahnt, welche Kräfte das in einer Crew freisetzt.

Solche Geschichten könnte die „Flyer“ sicher zu Dutzenden erzählen, immerhin hat sie mehr Meilen im Kielwasser, als die meisten Yachten je fahren werden. Und alt ist sie noch lange nicht. Ihr Zustand ist formidabel, neue Aktivitäten warten auf sie. Sie wird weiter vor der niederländischen Küste segeln. Da, wo sie einst herkam.

Gebaut allerdings ist sie für lange, schnelle Ozeanpassagen. Da macht die Regattayacht noch heute vielen aktuellen Designs einiges vor.

Dieser Artikel erschien erstmals in YACHT 21/2014 und wurde für diese Online-Version überarbeitet.

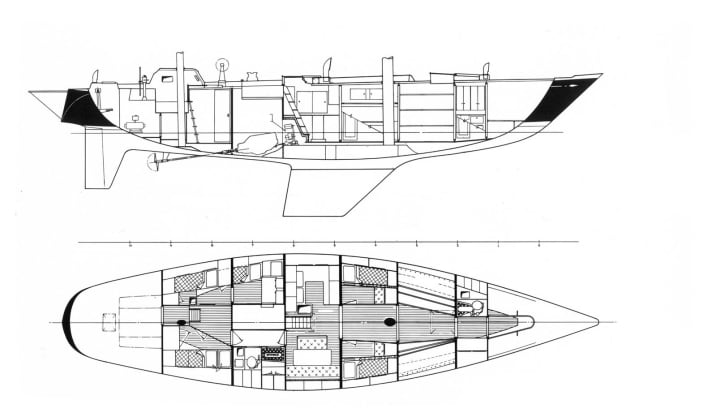

Technische Daten Regattayacht „Flyer“

- Design: Sparkman & Stephens

- Material: Aluminium

- Länge über alles: 25,53 m

- Breite: 4,98 m

- Tiefgang: 3,05 m

- Gewicht: 25,2 t

- Ballast/-anteil: 11,4 t/44 %

- Segelfläche: 230 m²

- Segeltragezahl: 5,2