Sunbeam 22.1: Modularer Kleinkreuzer im Vergleichtest mit Vorgängermodell

Fridtjof Gunkel

· 29.07.2025

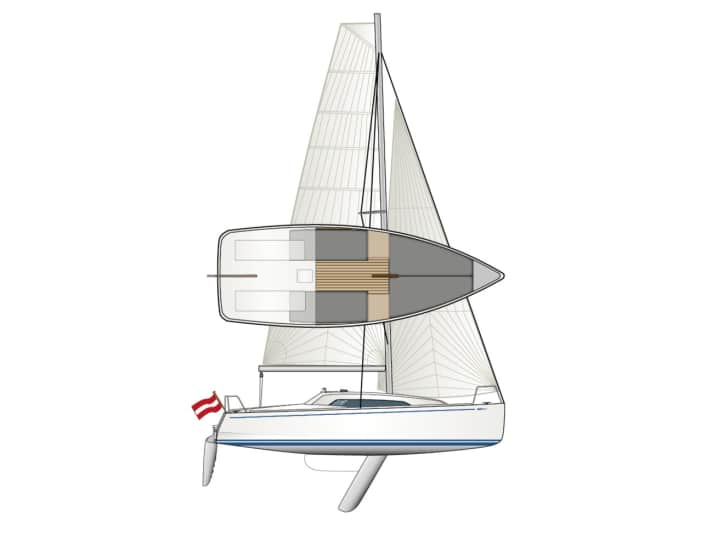

Die Sunbeam besticht durch eine ausgewogene Linienführung und ein hervorragendes Finish. In der Kielschwertausführung kann das Boot leicht zu entfernten Revieren getrailert werden. In Anbetracht der guten Bauausführung ist das Schiff preiswert.“ Und: „Diese Laminierung dürfte zusammen mit der sorgfältigen Polyesterverarbeitung dem Schiff eine lange Lebensdauer geben.“

Wie wahr, heute wie damals vor fast 60 Jahren. Obenzitiertes schrieb der spätere Chefredakteur Harald Schwarzlose, einst ausgewiesener Experte für kleine Yachten und zudem auf „Listang“ auch Weltmeister der Vierteltonnerklasse 1969, im selben Jahr über die Sunbeam 22 in der YACHT. Das Boot aus der Feder des damals angesagten holländischen Konstrukteurs van de Stadt wird zum Alpen-Pendant der ebenso prosperierenden Varianta aus dem Hause Dehler – die gleichfalls von van de Stadt und im selben Zeitraum gezeichnet wird. Die Sunbeam 22, ein echtes Massenboot, eines fürs Volk, für jedermann. Rund 1.200 Boote werden gebaut. 13.500 DM kostet sie – so viel, wie heute umgerechnet für eine Gebrauchte fällig wird.

Mehr von der Werft:

Sunbeam wie Varianta entstehen in einer durchaus kreativen Zeit. Der Wankelmotor wird mit dem NSU Ro 80 in Serie gefertigt, das Auto kostet im Übrigen ähnlich viel wie eine Sunbeam 22. Die Doors revolutionieren die Popmusik, Che Guevara wird erschossen, Schweden stellt auf Rechtsverkehr um. Boote sind gern bunt, waldgrün, hornhautumbra, bockwurstbeige. Der Hollywood-Streifen „Die Reifeprüfung“ (mit dem noch unbekannten Schauspieler Dustin Hoffman) bricht ein gesellschaftliches Tabu (Ehefrau hält sich jüngeren Liebhaber). Kunststofffasern kommen in Mode, Männer tragen Rollkragenpullover, Frauen Ultrakurzes. GFK ist hoffähig im Bootsbau. Fast entwickelt sich Segeln zum Volkssport, es gibt sogar Mitgliederstopps in den Clubs. Es war eine spannende Zeit. Wie heute.

Vieles gemeinsam, mehr noch unterschiedlich

Das Jahr 2025. Vereine beklagen Mitgliederschwund, Gesell- und Seglerschaft ihre Überalterung. Die Branche versucht dagegenzuhalten. Innovationen für einfacheres Segeln, ein stetiges Schneller, Höher, Weiter hilft zumindest den Tüchtigen. Der Freizeitpluralismus (indessen eine schon länger bekannte Geißel des Segelsports) erreicht neue Dimensionen; auf eine bestimmte Beschäftigung oder gar das vermeintlich kostenintensive Segeln mögen sich immer weniger Menschen festlegen.

Die österreichische Schöchl-Werft bringt 2016 eine 22.1. Fast 50 Jahre nach dem Vorgängermodell, ließe sich in Unkenntnis der Tatsache witzeln, dass der Betrieb in der Zwischenzeit diverse Kleinkreuzer im Portfolio hatte und heute noch einen Typen in der Größe 29 Fuß im Programm führt, das derzeit bei 32 Fuß endet.

Warum die neue 22.1, beantwortet Gerhard Schöchl. „Wir wollten ein simples Boot, mit dem auch Einsteiger klarkommen, mit dem wir neue Zielgruppen ansprechen. Es sollte dazu modern sein, gut aussehen und einfach zu trailern, damit der Eigner keinen teuren Liegeplatz benötigt. Daher das Klappschwert für einfaches Slippen ohne Kran.“ Die Bootsgröße sei dafür ideal und böte dennoch vier Kojen und Kurzurlaubstauglichkeit. Wie die Vorgängerin auch.

Sunbeam 22 und 22.1: zwei Boote, die einerseits vieles gemeinsam haben, die aber unterschiedlicher kaum sein könnten. Etwa so wie Käfer und Audi A1. Die Boote zeigen, wie sich Yachtbau und Konstruktion weiterentwickelt haben – und dies gleich über mehrere Generationen.

Heute gibt es mehr Boot

Volumen, Breite, Rigg, Segelfläche, Deckstechnik – alles ist anders. Obwohl beide Boote exakt gleichlang sind, scheint es, als könne man das ältere Schiff in das neuere stecken. Nicht nur, dass die 22.1 immerhin 2,49 Meter und damit 34 Zentimeter breiter ist. Der Alten fehlt es aus heutiger Sicht auch an Freibord, an Volumen in Vor- und Achterschiff. Die Neue zeigt sich dagegen vorn rund und mit bis in den Bugbereich verlaufenden ausgeprägten Chines sehr modern – eine Form, die besonders auf windarmen Binnengewässern sinnvoll erscheint, wie Manfred Schöchl erläutert. „Das Boot hat eine schmale Wasserlinie für eine geringe benetzte Fläche bei wenig Wind und Krängung. Mit Lage packt sie sich auf die Chines und wird stabil.“

Wie sich zum Test auf dem werftheimischen Mattsee zeigt. Ein löchrig-leichter Südwest zeigt die Qualitäten der neuen Konstruktion von J&J Design und Manfred Schöchl. Sie beschleunigt sehr ordentlich, erreicht gute Geschwindigkeiten bei Schwachwind und fährt eine sehr anständige Höhe, was im Vergleich zur betagten Sunbeam besonders deutlich wird; das alte Boot hat schlichtweg keine Chance – auch wenn natürlich in Betracht gezogen werden muss, dass es mit alten Segeln ausgestattet ist. Auf der 22.1 kommen dagegen neue und hochwertige (Extra-) Segel von Doyle Raudaschl zum Einsatz.

Die Fock ist leicht überlappend und wird mit niedlich kurzen (24 Zentimeter) Schotschienen auf dem Kajütdach gefahren. Das Groß ist als Squaretop ausgeführt; auf ein Achterstag verzichtete die Werft somit. Besonderheit: Die Oberwanten werden nicht über Salinge gefahren und dienen in erster Linie zur Straffung des Vorstags. Für die Stabilität des Riggs und die Mastbiegung sind Diamonds mit Salingen verantwortlich. Durch diese Aufgabentrennung kommt das Rigg mit weniger Spannung aus, um den Durchhang des Vorstags zu begrenzen. Ein System, das hervorragend zu funktionieren scheint.

Schwert schafft Varianz

Die 22.1 ist serienmäßig mit einem Schwenkkiel ausgestattet. Die 230 Kilogramm schwere Flosse aus Gusseisen langt voll ausgefahren satte 1,40 Meter ins Wasser. Sie wird über eine sehr gut funktionierende Schwertfallmimik hochgeholt und abgefiert. Dafür reicht eine 4:1-Untersetzung. 2,50 Meter Fall muss der Bediener an Deck ziehen, dann ist das Ballastschwert gelupft, das Boot geht dann nur noch 0,60 Meter tief.

Damit wird das Anlanden am Strand, das ufernahe Ankern und vor allem das Trailern höchst einfach. Das Boot lässt sich über eine Rampe slippen. Neben dem Schwenkkiel sorgen weitere 200 Kilogramm Innenballast aus Bleiplatten zwischen Schwertkasten und Bug für Stabilität. Eine Position, die nicht ideal für das Segeln in der Welle ist, aber eine effektivere Auftriebsverteilung ermöglicht.

Messwerte der Sunbeam 22.1

Ein vorbildliches Detail: Das Schwert klappt bei Bedarf und im Falle des Auflaufens unter den Rumpf. Es gibt im Salon lediglich einen kleinen, kaum störenden Kasten, der den Schwertkopf und die Umlenkrollen der Hubmechanik trägt und auf dem die Maststütze steht.

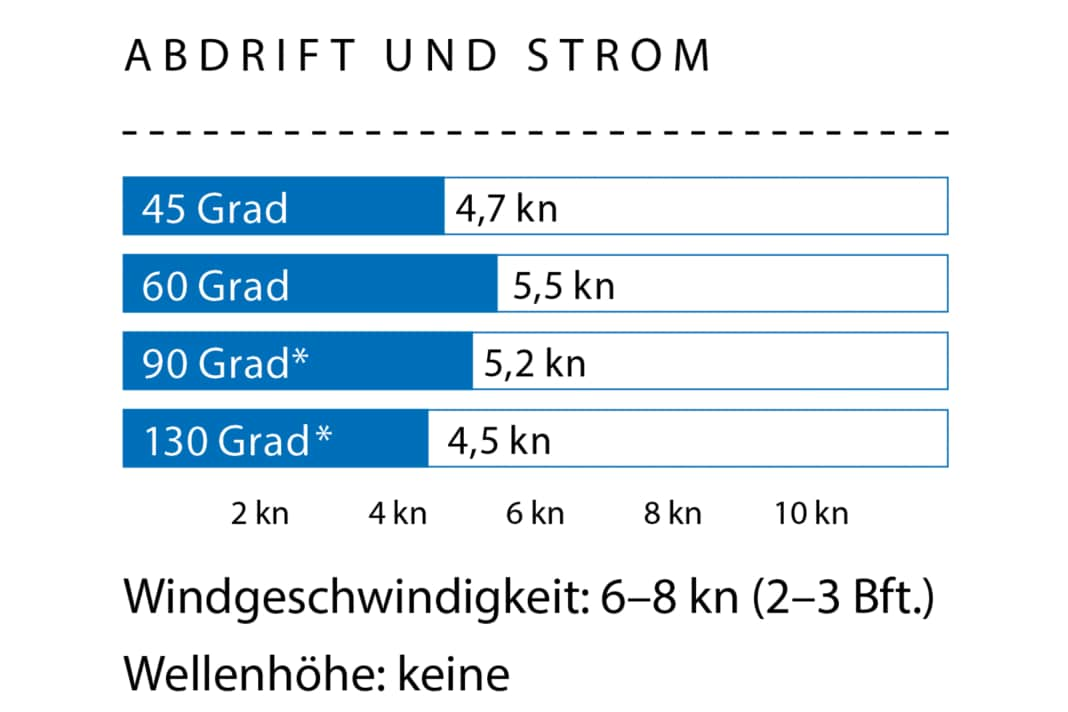

Der schmale Kiel benötigt etwas Geschwindigkeit, um Auftrieb zu liefern, ansonsten ist die Abdrift groß, das Boot vertreibt. Das gilt es bei Hafenmanövern unter Segeln zu beachten und auf Regatten beispielsweise in der Startphase. Der Effekt ist bekannt von anderen Sportbooten.

Das angehängte Ruder ist ebenfalls schwenkbar. Zwei Gasdruckfedern halten es in Position. Eine weitere Besonderheit ist die bionische Ruderflosse. Das schmale Blatt ist an der Vorderseite unten mit drei tennisballgroßen Knubbeln ausgestattet. Die Formgebung ist den Flossen des Bartenwals nachempfunden. Sinn der Maßnahme, die bereits auf großen Regattayachten wie „Rambler“ und „PRB“ zum Einsatz kommt, ist ein späterer Strömungsabriss, somit eine bessere Kontrolle bei mehr Lage.

Moderne Segelleistungen bei der Neuen

Dies ließ sich glücklicherweise auf einem zweiten Segeltermin ausprobieren. Bei Windgeschwindigkeiten zwischen 12 und 15 Knoten ist die Reffgrenze erreicht. Probeweise mit Vollzeug unterwegs, lässt sich das Schiff tatsächlich selbst mit viel Lage noch gut kontrollieren, bis sich irgendwann auch mit dem Tuberkel-Ruder der Strömungsabriss einstellt. Jedoch ist der Schuss nach Luv gemäßigt, und vor allem lässt sich das Schiff gegebenenfalls schnell wieder einfangen. Dieses Verhalten kommt der Forderung nach guten, beherrschbaren Segeleigenschaften entgegen.

Vorschoten und Fallen laufen auf selbstholende große Harken-Winschen auf dem Kajütdach. Die Großschot könnte jedoch ein Podest für den Fußblock vertragen. Der Rudergänger sitzt auf den Duchten sicher und bequem. Auf dem Süll hockend sollen Rohre auf den Duchten den Füßen Halt geben, erzwingen jedoch eine recht unentspannte Haltung, da gibt es bessere Lösungen.

Erwähnenswert noch im Cockpit: Die Bänke sind mit 2,00 Meter Länge sehr großzügig bemessen, und auch der Niedergang ist schön breit. Beides im Übrigen wieder Punkte, in denen die erste Sunbeam 22 von 1969 buchstäblich alt aussieht. Das zeigt sich ebenso raumschots. Das alte Boot ist mit Baum und Spinnaker ausgestattet, das neue ganz zeitgemäß mit ausfahrbarem Spriet und rollbarem Gennaker. Halsleine etwas fieren, Ausholer ziehen, Gennaker ausrollen, los geht’s. Auf der 22er kämpfen sie indessen mit Toppnant und Niederholer, dem widerspenstigen Baum. Die neue Sunbeam erfordert flachere Winkel, mit der alten können sie tiefer fahren. Geht es um Vormwindkurse, geben sich beide Boote effektiv nicht viel. Die Sunbeam 22.1 lässt sich daher auch mit einem normalen Spi ausstatten. Auf spitzeren Gängen zeigt das neue Boot wieder, dass die Entwicklung nicht stehengeblieben ist – indem das alte stehengelassen wird.

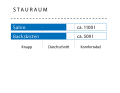

Und dies wird nicht nur bei den Leistungen, sondern schon bei den Komfortmaßen deutlich. Das Cockpit der betagten Sunbeam ist schmal und eng – das der neuen erfreut dagegen durch große Duchten sowie mit 1,30 Meter Länge üppige Backskisten. Die lassen sich einfach herausnehmen und schaffen dann viel Platz für den Regattaeinsatz. Eine Konfiguration, die gewählt wird, wenn das Boot in der österreichischen Segel-Liga zum Einsatz kommt. Dann erhält es anstelle der Backskisten robuste Fußstützen. Der Außenborder wird mit einer konventionellen Halterung oder mit einer Spezialanfertigung gelagert, mit der das Aggregat hochgeklappt und auf Schienen bis in eine Backskiste geschoben werden kann.

Modulares System an und unter Deck

Mit Modulen arbeitet die Werft auch unter Deck. Zwei offene, kleine Schränke lassen sich ordern, die auch eine Kühlbox aufnehmen können. Ein Strompaket unter dem Cockpit vereint Akku, Landanschluss, Paneel und Steckdosen. Ein Chemie-WC lässt sich daneben unterbringen.

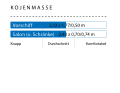

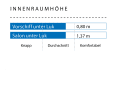

Der offene Innenraum bietet ansonsten vier Kojen. Das Doppelpolster im Vorschiff ist ganze 2,12 Meter lang, satte 1,77 Meter in Schulterhöhe breit und läuft noch nicht einmal spitz zu: Rund 50 Zentimeter sind es am Ende. Die Salonkojen sind jedoch nur 1,93 Zentimeter lang, wenn die Schränke eingebaut wurden. Stauraum findet sich ansonsten unter den Kojen sowie in Ablagen aus Holz im Salon oder aus Tuch im Vorschiff.

Offener Raum, wenig Einbauten, keine Pantry, viel Platz: Die Sunbeam 22 zeigt sich als moderner Kleinkreuzer. Der Vor-Vorgängerin ist dagegen anzumerken, dass sie auf wenig Platz mehr unterbringen sollte, eher als kleine Yacht galt. Ein relativ großer Kleiderschrank dominiert den Raum, und dessen Tür verschließt das Vorschiff. Dort jedoch gibt es nur knappe Kojen mit 1,74 Meter Länge – im Salon dafür eine richtige Pantry und große Fenster. Es waren eben andere Zeiten mit genügsameren Eignern. Harald Schwarzlose jedenfalls befand 1969: „Am Wochenende kann man Törns auch mit vier Erwachsenen unternehmen. Platz auf und unter Deck ist ausreichend vorhanden.“

Heute werden kleine Boote anders genutzt. Manfred Schöchl: „Die meisten dieser Boote werden binnen gesegelt. Und da braucht es eben nur Kojen, um mal nach der Mittwochabend-Regatta und entsprechender Gaudi zu übernachten. Am nächsten Morgen reicht dann ein schneller Kaffee. Wir bauen jedenfalls in solche Boote immer mehr Espresso-Maschinen und weniger Pantrys ein.“

Gelungen und preislich fair

Neben der sinnvollen Aufteilung und Ausstattung ist die Ausbauqualität positiv hervorzuheben. Der Unterbau der Kojen und die Bodengruppe sind ein aussteifendes Bauteil; schmale Flügelschotten und ein Decksbalken sorgen für weitere Stabilität. Durch eine saubere Innenschale wird das Deck thermisch und optisch isoliert. Wenige, aber formschöne und gut verarbeitete Holzteile bringen etwas Flair ins Schiff, ein großes Vorluk Luft, zwei (leider nicht zu öffnende) Aufbaufenster zusätzliches Licht.

Insgesamt ist das Schiff nicht nur sehr gelungen, sondern auch eine wahre Bereicherung im Kleinkreuzermarkt. Zumal die Sunbeam mit einem Grundpreis von 58.310 Euro vergleichsweise sogar günstig positioniert ist.

- Grundpreis ab Werft: 58.310 € brutto

- Standardausrüstung inklusive: Groß- und Vorsegel, Schoten, Reling, Polster, Lenzpumpe, Fender, Festmacher

Stand 2025, wie die ausgewiesenen Preise definiert sind, finden Sie hier!

In den Disziplinen Segeleigenschaften, Bedienung, Komfort, Ergonomie und Platz siegt die neue über die alte Sunbeam 22. Kein Wunder: Ein Audi A1 würde auch einen Käfer versägen, in jedem Punkt. Bis auf einen: Sympathie, den haben der Klassiker vom Mattsee und der Bestseller aus Wolfsburg gemeinsam, und das wohl auf ewig.

YACHT-Bewertung der Sunbeam 22.1

Die Sunbeam 22.1 besticht durch ihr Segelverhalten, ihre Bedienbarkeit, die modular erweiterbare Ausstattung und letztlich auch durch ihren Preis. Durch die gute Trailerbarkeit lassen sich obendrein Kosten sparen.

Konstruktion und Konzept

Vielseitig einsetzbar, Schwenkkiel

Sinnvolle Module

Segelleistung und Trimm

Speed, Höhe, Steuerverhalten

Leichtwindeigenschaften

Wohnen und Ausbauqualität

Große Kojen, großes Cockpit

Seitenfenster nicht zu öffnen

Ausrüstung und Technik

Hochwertige Ausstattung

Zu wenig Halt auf Süll bei viel Lage

Die Sunbeam 22.1 im Detail

Technische Daten der Sunbeam 22.1

- Konstrukteur: J&J/M. Schöchl

- CE-Entwurfskategorie: C

- Rumpflänge: 6,70 m

- Gesamtlänge: 6,85 m

- Wasserlinienlänge: 6,62 m

- Breite: 2,49 m

- Tiefgang: 0,60–1,40 m

- Theor. Rumpfgeschwindigkeit: 6,25 kn

- Gewicht: 1,3 t

- Ballast/-anteil: 0,35 t/27 %

- Masthöhe über Wasserlinie: 10,41 m

- Großsegel: 16,8 m²

- Rollgenua (105 %): 10,9 m²

- Gennaker: 35,0 m²

Rumpf- und Decksbauweise

- Rumpf: GFK-Sandwichlaminat mit Schaumkern, Kielbereich Volllaminat

- Deck: Sandwichlaminat mit Schaum

Sunbeam 22.1 und Sunbeam 22 im direkten Datenvergleich

Generationswechsel mit Sunbeam 22.1 bei YACHT tv

Der Test erschien zum ersten Mal 2016 und wurde für diese Onlineversion überarbeitet.

Fridtjof Gunkel

Stellvertretender Chefredakteur YACHT

Fridtjof Gunkel, geboren auf Helgoland, startete dort seine Segelkarriere im Opti und stieg schnell auf Kielboote um. Admiral’s Cup, Weltmeisterschaften und weitere internationale Regatten sowie eine Teilnahme im Whitbread Round the World Race Race waren seine prägenden seglerischen Stationen, ebenso wie ausgedehnte Fahrtentörns in Europa und Übersee. Bei der YACHT ist er bereits seit 1985. Er segelt privat einen Performance/Cruiser mit Liegeplatz an der Ostseeküste, seine Lieblingsreviere sind die schwedischen Schären und die Bretagne.