- Deckssprung lässt den Rumpf lächeln

- 4.500 Stunden Hingabe für 16 Fuß

- Planken der Haven Class selbst gebogen

- Freund des Vaters überließ Fachbücher

- Haven Class wurde konstruiert von Joel White

- Retrodesign ist trailer- und sliptauglich

- Langfahrt mit Haven Class geplant

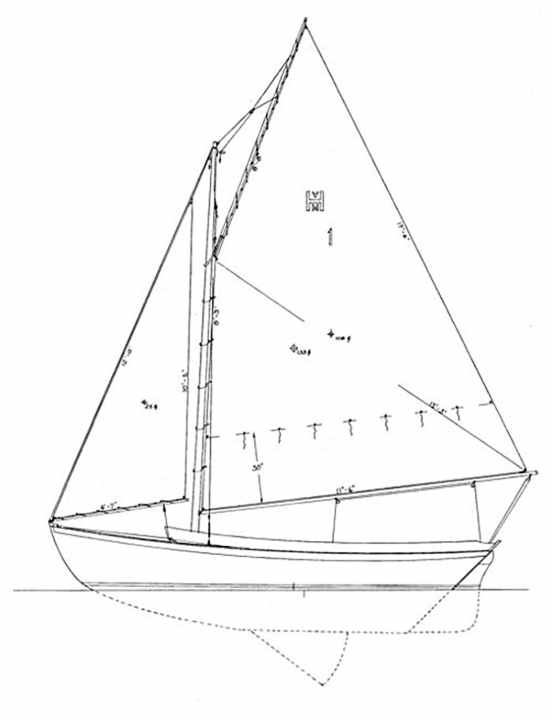

- Technische Daten der Haven Class

Es ist einer jener stillen, eigentlich unspektakulären, aber doch auf ganz eigene Weise bezaubernden Tage am Ammersee. Im Frühsommer tragen die Nordgipfel der Voralpen noch Neuschnee. Der bald einsetzende

Ferientrubel scheint unendlich fern. Jetzt flanieren kaum Spaziergänger und Radler am Westufer bei Utting, nur wenige Boote ziehen Kiellinien durchs Wasser. Der Himmel leicht überlaufen, mit ersten blauen Abschnitten dazwischen, das Licht weich, der See von einem sanften Südwind leicht geschuppt.

Auch interessant:

Das Bilderbuchidyll wirkt so berückend, so unwirklich elegisch, dass man fast ins Zweifeln kommt und sich fragt, ob es nur eine Projektion ist, ein Traum. Zumal, wenn Jonas Baedeker und seine Freundin Alice mit ihrer Haven Class durch das Feld der Bojenlieger halsen.

Ihr kleiner anmutiger Daysailer mit offener Plicht, klar lackiertem Steilgaffelrigg und roten Segeln veredelt den Moment und versetzt die Szenerie um gut hundert Jahre in die Vergangenheit. Dabei hat das Boot nur zwei Wochen zuvor das erste Mal überhaupt Wasser unter dem Langkiel gehabt. Zur Taufe an der Slipbahn zwischen Schilfgürtel und Bootsverleih kam auch ein TV-Team des Bayerischen Rundfunks. Denn Jonas, im richtigen Leben Architekt, hat es mit „Uschi“ zu überregionalem Ruhm gebracht.

Deckssprung lässt den Rumpf lächeln

Im Corona-Lockdown hatte der 34-Jährige aus Dachau vor mehr als drei Jahren begonnen, sie als Garagenprojekt selbst zu bauen, nach Plänen aus den USA. Erst berichtete die Lokalpresse, dann sandte auch die „Süddeutsche Zeitung“ ein Team, das sein Schaffen zum Gegenstand einer Multimedia-Dokumentation machte. Das Fernsehen war sogar zweimal da. Für eine nur 16 Fuß messende Slup mit klassischen Linien ein überwältigendes Echo.

Vermutlich beruht der Reiz, der auch an diesem Frühsommertag die wenigen Passanten am Uferweg zum Innehalten bringt, auf der sympathischen Bescheidenheit, die Boot und Crew vermitteln. Obwohl die Haven Class eher an die US-Ostküste passt, wo sie konstruiert wurde, als an einen oberbayerischen See, strahlt sie eine lässige Authentizität aus, eine ungekünstelte Präsenz, die sich auch Nichtseglern sofort vermittelt. „Die ist ja hübsch“, befindet eine ältere Dame, die ihren Hund Gassi führt, andächtig. Und das kann man wohl sagen.

Der Deckssprung lässt den Rumpf gewissermaßen lächeln. Der herzförmige Spiegel mit dem handgepinselten Bootsnamen kontrastiert schön mit der weißen Beplankung. Das gesamte laufende Gut besteht aus geschlagenem Tauwerk, die Blöcke aus Buchenholz, so als schriebe man noch das Jahr 1914.

Den Süllrand aus Esche und die fein gehobelten Bodenbretter aus sibirischer Lärche hat Jonas lediglich mit Owatrol geölt, nicht klar lackiert, was sie zu Hand-, Fuß- und Seelenschmeichlern macht. Für Spanten, Steven, Spiegel und Kielholz verwendete er das Holz einer Kastanie, die er vor Jahren in Norditalien geschlagen und aufgesägt hatte. Sie stand auf einem Grundstück seiner Eltern. Die Klampe auf dem Vordeck sägte und feilte er aus einem südamerikanischen Hartholz, das ihm ein Freund mitgebracht hatte.

4.500 Stunden Hingabe für 16 Fuß

So ist das ganze, gerade mal 4,60 Meter große Boot ein echtes Schmuckstück geworden – und zugleich eine Ansammlung von Erinnerungen und Anekdoten. Sogar zum Trailer gibt es eine Geschichte. Er ist Baujahr 1977 und diente samt Slipwagen lange als fahrbarer Untersatz für eine Varianta 65.

Jonas hat ihn über ein Online-Inserat von einem alten Herrn erstanden, der im Norden Berlins lebt. Als der hörte, woran er in der Garage werkelt, fuhr er ihm den Hänger kurzerhand selbst nach Dachau – und schickte ein paar Tage später noch ein Paket mit Holzblöcken hinterher. Die werde er bestimmt gebrauchen können.

Das Boot mit den klassischen Linien und den bescheidenen Maßen scheint wie ein Universalschlüssel in die Herzen von Seglern wie Nichtseglern zu passen. Den Bau hätte sich Jonas mittels eines Youtube- oder Tiktok-Kanals problemlos von Fans und Followern sponsern lassen können. Aber das wollte er nicht. Im Gegenteil: Die Haven Class war für ihn eine Aufgabe, „um loszukommen vom Computer“.

An manchen Tagen sei er nur kurz in die Garage gegangen, die er zur Werft umfunktioniert hatte, um eine, anderthalb Stunden „im Holz“ zu arbeiten oder eine komplexe Aufgabe zu durchdenken – als Ablenkung zwischendurch, wie er sagt. „Aber ich hab immer versucht, mir den Freitag freizuhalten, und da dann mindestens sechs Stunden oder mehr am Boot gebaut.“

Am Ende, so hat er grob überschlägig gerechnet, hat ihn das Projekt 4.500 Stunden auf andere Gedanken gebracht, fast zehn Stunden pro Zentimeter Rumpflänge oder drei Stunden jeden einzelnen Tag in den vergangenen dreieinhalb Jahren. Das sei mehr, als er kalkuliert hatte, räumt er ein.

Planken der Haven Class selbst gebogen

Aber es macht nicht den Anschein, als ob ihm die Zeit zu lang, das Boot zu viel geworden sei. Und er ging ja auch nicht blauäugig an die Arbeit. „Uschi“ ist schon Jonas Baedekers zweiter Eigenbau. Während des Zivildienstes hatte er sich bereits an einem geklinkerten Ruderkahn versucht. Der steht heute abgeplant auf dem Rasen und könnte demnächst etwas Zuwendung gebrauchen. Er war sein Gesellenstück, wenn man so will. Wer länger mit ihm spricht, ahnt, dass die Haven Class noch nicht sein Meisterstück gewesen sein könnte, obwohl sie von jeder Handwerkskammer fraglos als solches akzeptiert werden würde.

Man muss schon sehr genau hinsehen und auch kleinste Unsauberkeiten finden wollen, um überhaupt etwas zu bemäkeln. So sauber sind die Linien durchgestrakt, so sorgfältig die Stöße gefügt.

Allenfalls am Steven und vorn am Süll lässt sich über Spaltmaße streiten. Ein paar sichtbare Schraubköpfe im Cockpit könnten Pedanten monieren. Aber das nimmt dem Boot nichts von seinem Zauber, seiner Klasse und seiner erkennbar hohen handwerklichen Güte. Zumal es kein CNC-gefräster Bausatz war, der „nur“ zusammengefügt werden musste, was nicht despektierlich klingen soll. Aber die Steilgaffel-Konstruktion ist wirklich in Gänze selbst getischlert, sogar das Mallengerüst.

Die Planken hat Jonas unter Wasserdampf selbst gebogen, jeden Spant in Form und Länge gebracht, alle Spieren aus Douglasie selbst verleimt und gehobelt. Bis auf die Segel, das stehende Gut und ein paar Beschläge: alles DIY.

Viel brauchte er nicht dafür. Eine alte Bandsäge, ein Akkuschrauber, Meißel, Hobel, ein Kalfatereisen vom Flohmarkt und antiquarische Handbohrer, die er über Ebay von einem pensionierten Bootsbauer erstanden hatte, standen ihm zur Verfügung. Dazu acht Baupläne, die ihm als Reling für den Bauprozess dienten. Nichts sonst. Die Zeichnungen hatte er bei WoodenBoat in den USA bestellt, einem Fachverlag mit angegliederter Bootsbauschule in Maine. Dort sind sie unter der Werknummer 75 geführt, die Konstruktion läuft unter dem Namen „16 foot Haven 12 1/2 class“, worauf wir noch zu sprechen kommen werden.

Freund des Vaters überließ Fachbücher

Die Pläne sind von Hand beschriftet und sauber bemaßt, wenn auch in Inch und Fuß statt im metrischen System. Die Reihenfolge der Arbeiten aber oder so etwas wie eine Anleitung zum Bau ist im Preis von umgerechnet rund 170 Euro nicht enthalten.

„Das meiste, was ich wissen musste, hatte ich mir schon vor dem Bau des Ruderkahns angelesen“, sagt Jonas. Ein Freund seines Vaters, der als Schreiner gearbeitet, aber Bootsbauer gelernt hatte, überließ ihm seine gesammelten Fachbücher – darunter Klassiker wie „Praktischer Schiffbau“ von Anton Brix, erstmals 1900 erschienen, oder „How to Build a Wooden Boat“ von David McIntosh und Samuel Manning. Von den Strichzeichnungen schwärmt der Architekt und Bootsbau-Autodidakt noch heute, nachdem er sie viele Dutzendmal studiert hat.

Wenn er dennoch mal nicht weiterwusste, schaute er sich in Online-Videos amerikanischer Gleichgesinnter ein paar Kniffe ab oder setzte sich in der Garage auf den vom Opa geerbten Kapitänsstuhl, um selbst eine Lösung auszutüfteln. „Das fand ich mit am schönsten: ein Problem aus allen Richtungen zu durchdenken, ohne Zeitdruck. Im Job hab ich diese Ruhe meistens nicht.“

So ersann er, als der Rumpf fertig beplankt und zweifarbig lackiert war – über der Wasserlinie weiß, darunter Schwedenrot –, eine Art Überrollbügel, um ihn vor der Garage auf den Kiel zu drehen und später, zurück in der Garage, einzudecken.

Mit manchen Details ließ er sich bis nach der Taufe Zeit. Im Juli erst hat er den Gaffelschuh mit naturgegerbtem Rindsleder bezogen, damit er nicht am Mast schamfielt. Auch der Mast selbst erhielt eine Manschette dort, wo er nach dem Stellen von einem Bronzebügel gehalten wird, bevor Vorstag und Wanten angeschlagen sind. Es ist wie überall: Boote werden einfach nie fertig. Immer findet sich noch ein Detail, das Zuwendung oder Nacharbeit verlangt.

Haven Class wurde konstruiert von Joel White

Dass er nur über ein begrenztes Budget verfügte, sieht man Jonas Baedekers Eigenbau kaum an. Wenn überhaupt, kann man es an den Riggbeschlägen erkennen, wo Nirosplinte neben Bronzespannern und Tufnolklemmen einen nicht ganz sortenreinen Mix bilden. Aber das schmälert die Originaltreue und die Qualität seiner Arbeit keineswegs. Eher ist es Ausdruck eines unverkrampften Werkstolzes.

Konstruiert hat die Haven Class ein Designer, der hierzulande nur wenigen vertraut ist: Joel White. Er schuf sie 1985, in einer Zeit, als die GFK-Serienfertigung den Holzbootsbau schon weitgehend verdrängt hatte und auch Selbstbauprojekte nicht mehr große Nachfrage fanden. Doch traf White, der selbst einen bei Walsted auf der dänischen Insel Thurø gebauten 30-Fuß-Doppelender besaß, mit seinem Segeldingi einen Nerv, der noch heute Eigner in Verzückung versetzt.

Alle seine Designs, auch die späten Entwürfe, die er Ende der Neunziger zeichnete, zeigen klassische Linien: schlanke Rümpfe mit langen Überhängen und flachen Aufbauten. Die meisten sind Langkieler. Man kann ihn einen Yachtbau-Romantiker nennen, inspiriert von der alten Garde der US- Konstrukteure.

Am meisten beeinflusst hat ihn Nathanael „Nat“ Herreshoff, der „Zauberer von Bristol“, wie er wegen seiner legendär erfolgreichen Risse genannt wurde. Einige von Whites Konstruktionen gehen auf Vorlagen von Herreshoff zurück oder sind von ihm inspiriert, etwa die Center Harbor 31, eine Slup, die sich an der 30-Fuß-Ketsch „Quiet Tune“ orientiert. Oder eben die Haven, für die Herreshoffs berühmte 12 1/2 Modell stand.

Die Kiel-Jolle des Altmeisters wurde hundertemal gebaut; Generationen von Amerikanern lernten auf ihr segeln. Und wer Mystic Seaport, dieses magische Zentrum des historischen Segelsports in Connecticut besucht, kann heute noch auf einem halben Dutzend dieser ikonischen Boote durch den Hafen kreuzen.

Retrodesign ist trailer- und sliptauglich

Der Modellname leitet sich aus der Wasserlinienlänge ab, die zwölfeinhalb Fuß beträgt, umgerechnet 3,84 Meter – exakt wie bei Joel Whites Haven. Diese sieht Nat Herreshoffs Vorbild zum Verwechseln ähnlich. Aus manchen Blickwinkeln lassen sich gar keine Unterschiede erkennen.

Doch hat sie einen etwas breiteren Rumpf und – weit wichtiger – ein aus zwei Holzprofilen verleimtes Schwert, das in einer Ausfräsung 30 Kilogramm Blei führt und die 280 Kilo Ballast im Langkiel ergänzt. Der variable Tiefgang macht das Retrodesign erst trailer- und sliptauglich. Wohl deshalb ist die Haven 12 1/2 das zugänglichere, praktikablere Boot unter den ansonsten eineiigen Zwillingen.

Auch für Jonas war dieses Merkmal am Ende ausschlaggebend. Beim Ortstermin mit der YACHT am Uttinger Ufer demonstrieren er und seine Freundin Alice, wie einfach ihre „Uschi“ segelklar und im Wasser ist. Auch wenn es erst der dritte Segeltag ist, also längst nicht jeder Griff sitzt, dauert das keine halbe Stunde. Den Mast, kann man sogar auf dem leicht schwankenden Ex-Varianta-Trailer allein und von Hand stellen. Dank der Steilgaffel ist er nur unwesentlich länger als der Rumpf – er misst nämlich gerade mal fünf Meter.

Kurze Zeit später schwimmt die Haven, die Segel gehen hoch. Und obwohl es mit kaum mehr als 2 Beaufort weht, legt sie sich am Wind sofort leicht nach Lee und pütschert mit einem für ihr Konstruktionsalter und die Vollholz-Bauweise achtbaren Temperament davon – so zügig, dass man ihr im Ruderkahn nicht lange folgen kann.

Langfahrt mit Haven Class geplant

Als der Druck noch etwas zunimmt, produziert sie mittschiffs gar eine erkennbare Verdrängungswelle; am Bug spritzt auf Höhe der Wasserlinie das Wasser des Ammersees fröhlich auf. So viel Elan hätte man einer Hundertzehnjährigen gar nicht zugetraut!

Und nein, wir haben weder Topspeed noch den Durchschnitt über 500 Meter gemessen, keine Wendewinkel genommen. Es erschien uns unangebracht. Denn dieses winzige, wackere Bötchen ist nicht für Wettfahrten konstruiert worden, nicht in erster Linie jedenfalls. Zwar sollen sich bei Klassentreffen heute noch ein, zwei Dutzend Exemplare versammeln, was nie ohne eine Regatta bleibt – ganz im Sinne von Urvater Nat Herreshoff.

Jonas und Alice haben jedoch anderes im Sinn. Die beiden sind Windsurfer, und wenn sie schnell unterwegs sein wollen, holen sie ihre Bretter aus dem Bus, dem jetzt im Windschatten und an der Hängerkupplung immer öfter „Uschi“ folgt. Sie planen eine zünftige Langfahrt: mit Cockpit-Plane, Isomatte, Schlafsack, Kocher und Proviant in der Vor- und Achterpiek.

Wohin es gehen soll, ist noch nicht ganz entschieden: die Donau hinab ins Schwarze Meer, das war mal die Idee, bevor der Ukraine-Krieg ausbrach. Nun wird es wohl eher das Schärenarchipel vor Stockholm oder die dalmatinische Inselwelt.

Jonas denkt manchmal noch weiter. Nicht mit der Haven. Er hat da schon was anderes im Kopf, etwas Größeres. Wie groß? „Ich würde jedenfalls nicht mehr in der Garage bauen“, sagt er.

Technische Daten der Haven Class

- Konstrukteur: Joel White

- Rumpflänge: 4,60 m

- Wasserlinienlänge: 3,84 m

- Breite: 1,86 m

- Tiefgang min./max.: 0,50/1,04 m

- Gewicht: ca. 750 kg

- Ballast/-anteil: 310 kg/48 %

- Segelfläche: 14,4 m2

- Segeltragezahl: 4,2