- Attraktion in Hvide Sande

- Restaurierung der “Gedser Rev” ist Schwerstarbeit

- Spionage in der Kadetrinne

- Die “Gedser Rev” war der Hoffnungsschimmer für DDR-Flüchtlinge

- Spektakuläre Fluchten und codierte Funksprüche

- 1954 wird die “Gedser Rev” gerammt und sinkt

- Der Nyhavn in Kopenhagen ist lange Heimat der “Gedser Rev”

- Ursprüngliches Revier ist der Öresund

- Ein Stück dänischer Seefahrtsgeschichte

- Technische Daten „Gedser Rev“

Es ist ein bitterkalter Januarmorgen vor ziemlich genau einem Jahr im dänischen Helsingør. Eine leichte Schneedecke liegt über dem Hafengelände, von der Mole hängen Eiszapfen. Im ersten Tageslicht wird das Feuerschiff Nr. XVII „Gedser Rev“ aus dem Hafen bugsiert, um dann im Schlepp auf eine rund 300 Seemeilen lange Reise nach Hvide Sande geschickt zu werden. Das Zeitfenster ist trotz der Minustemperaturen perfekt gewählt : Es ist windstill, und auch für die nächsten Tage ist Flaute angesagt.

Das ist wichtig, denn die Route hat es in sich. Vom Öresund geht es erst durchs Kattegat, dann um die Spitze Dänemarks herum und schließlich quer über die Jammerbucht. Dieser Abschnitt der Nordseeküste unseres Nachbarlandes ist unter Seeleuten seit jeher gefürchtet, unzählige Schiffe strandeten hier bereits. Die kürzere und weniger exponierte Route durch den Limfjord kam für den ungewöhnlichen Schleppverband jedoch nicht in Betracht. Einige Stellen des Binnenwegs sind versandet, zudem waren die Auflagen für eine Durchfahrtsgenehmigung zu hoch.

Attraktion in Hvide Sande

Also oben um Skagen herum. Mit maximal fünf Knoten Fahrt dauert die Überführung des maritimen Kulturgutes rund 60 Stunden. Das historische Feuerschiff ist sicherheitshalber mit Notpumpen ausgestattet. Unbeschadet erreicht es sein Ziel. Dort wird das schwimmende Seezeichen mit dem unverkennbaren rot-weißen Rumpf bereits von Schaulustigen und Werftmitarbeitern erwartet.

Für die Zeit der Restaurierung hat Hvide Sande nun eine neue Orientierungshilfe, denn das Licht auf dem Leuchtturm scheint ununterbrochen, auch an Land. Nur blinken darf es nicht, um die Schifffahrt nicht zu verwirren. Zwölf Monate sollen die Arbeiten dauern. Läuft alles nach Plan, tritt das Schiff dieser Tage die Heimreise nach Helsingør an. Dort dient es dann wieder als Museumsschiff.

Restaurierung der “Gedser Rev” ist Schwerstarbeit

Beim Werftbesuch im vergangenen Sommer herrscht reger Betrieb auf der „Gedser Rev“. Projektleiter Jesper Vejlgaard führt über das trocken liegende Schiff. „Eindringendes Regenwasser ist der größte Feind eines Holzschiffes. Feuchtigkeit und Pilzbefall fressen das Holz regelrecht von innen auf“, sagt er. Über die Ruderanlage habe das Süßwasser seinen Weg tief ins Achterschiff gefunden und dort im Lauf der Jahre beträchtliche Schäden hinterlassen. Vejlgaard: „Wir tauschen gerade einige Spanten aus, was aufgrund der soliden Bauweise des Schiffs echte Schwerstarbeit ist.“

Eindringendes Regenwasser ist der größte Feind eines Holzschiffes. Feuchtigkeit und Pilzbefall fressen das Boot von innen auf.”

Um an die Verbindungsbolzen zu gelangen, müssen zunächst die Kupferplatten demontiert werden. Sie sollten als Schutzschild gegen Eisschollen fungieren und außerdem den Rumpf vor Bewuchs und vor Bohrwürmern schützen. Auch Abschnitte der Innenbeplankung, einige Bodenwrangen und Eisenverstärkungen müssen ausgebaut werden, um an die rotten Spanten zu gelangen. Sind sie erst ausgetauscht, ist ein Großteil der Restaurierungsarbeiten geschafft.

Während vor dem Schiff ein Topf mit Pech vor sich hin köchelt, wird auf dem Deck neues Kalfatwerg in alte Plankennähte geschlagen. Das scharfe „Klong“ von Hammerschlägen auf Eisenkeile hallt dröhnend durch den Rumpf ; es geht durch Mark und Bein.

Spionage in der Kadetrinne

Unter Deck scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Im Funkraum liegt die im Zerfall befindliche Gebrauchsanweisung der Bordheizung auf dem Tisch, die so geheimnisvoll wirkt wie eine alte Schatzkarte – oder wie ein Geheimdokument. Tatsächlich spielte das Feuerschiff während des Kalten Krieges eine bedeutende Rolle: Die Mannschaft musste Ausschau halten nach Schiffen des Warschauer Pakts. Von 1945 bis 1972 war die „Gedser Rev“ am gleichnamigen Riff zwischen der dänischen Insel Falster und der Küste der ehemaligen DDR stationiert. Rund um die Uhr wurde jedes Schiff, das die Kadetrinne von Ost nach West befuhr, fotografiert und gemeldet. Das konnten russische Landungsboote, polnische U-Boote oder auch gewöhnliche Frachter sein.

Jesper Vejlgaard erzählt, dass die Crew damals auch einige jener Frachtschiffe beobachtet habe, die mit Raketentechnik beladen auf dem Weg in die Karibik waren. Wenig später, im Oktober 1962, sollte es dann zur Kuba-Krise kommen, in der die Welt nur knapp an einem Atomkrieg vorbei schlidderte.

Im Inneren der “Gedser Rev” sieht man die Spuren der Jahrzehnte

So aufregend waren die Zeiten auf dem Schiff nicht immer. Der Alltag bestand aus Routine – und einer strikten Trennung der Mannschaftsgrade. Vejlgaard: „Der Maschinenraum war so etwas wie eine Grenze. Im Vorschiff wohnten die Normalsterblichen, achtern der Kapitän, die Offiziere und Funker.“

Während der Restaurierung wird in den Quartieren gereinigt, was über viele Jahre buchstäblich unter den Teppich gekehrt wurde. Zwischen und unter den Bodenbrettern hat sich eine muffig riechende Schicht aus Staub- und Schmutzpartikeln festgesetzt. Die Abflüsse zu den Bilgenpumpen sind allesamt verstopft. Der archaisch wirkende Schiffsdiesel ist zwar noch funktionstüchtig. Allerdings spuckt er einen derart schwarzen Qualm aus, „dass die Bewohner von Helsingør ihre Wäsche nicht mehr raus zum Trocknen hängen könnten“, so Jesper Vejlgaard.

Der rotlackierte Dreizylinder-Vølund-Diesel ist mit 135 PS eher schwach auf der Brust angesichts eines 35,50 Meter langen und 350 Tonnen schweren Schiffs. Er und der ebenfalls verhältnismäßig kleine Propeller waren nur dafür ausgelegt, das Schiff bei Wind und Wetter auf Position zu halten, nicht, es voranzutreiben. Für Stabilität in bewegter See sorgen zwei kurze Flügelkiele, die in einem Winkel von 45 Grad beidseitig vom Rumpf abgehen.

Die “Gedser Rev” war der Hoffnungsschimmer für DDR-Flüchtlinge

Die Besatzung der „Gedser Rev“ bestand aus sieben Männern. Sie schoben durchgehend zwei Wochen Dienst und wurden dann abgelöst. Wie eintönig das Leben auf einem dauerhaft vor Anker liegenden Schiff war, mag man sich heute nicht mehr vorstellen. Per se ist es spätestens mit dem Bau der Berliner Mauer im Jahr 1961 mit der Monotonie vorbei. Viele DDR-Flüchtlinge wählen den gefährlichen Weg über die Ostsee, um in die Freiheit zu gelangen. Und die „Gedser Rev“ liegt zu jener Zeit nur 20 Seemeilen vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns.

Sie wird den Menschen im Osten aufgrund ihres Feuers im Wortsinn zum Hoffnungsschimmer – und manchen von ihnen während der meist in dunkler Nacht unternommenen Fluchtversuche darüber hinaus zur rettenden Orientierungshilfe. Bis zur Außerdienststellung des Feuerschiffs 1972 nimmt die Besatzung etwa 50 DDR-Bürger auf.

Auch hiervon weiß Jesper Vejlgaard Spannendes zu erzählen. „Die meisten wagten die Flucht im Spätsommer, wenn die Wassertemperaturen noch erträglich waren und die schützenden Nächte wieder länger wurden. Sie kamen häufig in abenteuerlichen Booten angepaddelt. Viele wurden allerdings von der Volksmarine aufgegriffen, bevor sie die Seegrenze überquert hatten. Andere gelten bis heute als verschollen.“ Die Glücklichen, die es an Bord der „Gedser Rev“ schaffen, können sich über eine Tasse Kaffee und eine warme Dusche freuen.

Spektakuläre Fluchten und codierte Funksprüche

Darunter auch ein junger Mann, der sich den Dänen mit stark sächsischem Akzent vorstellt : „Guten Morgen, ich heiße Bernd Böttger und komme aus Sebnitz bei Dresden. Darf ich an Bord kommen?“ Er flüchtet im September 1968 mithilfe eines von ihm selbst entwickelten und gebauten Aqua-Scooters. Von Graal-Müritz aus nimmt er unter Wasser zielgenau Kurs auf die da draußen verankerte rot-weiße Rettungsinsel. Deren Crew staunt nicht schlecht, hat sie solch ein eigenartiges Fortbewegungsmittel doch nie zuvor gesehen. Für seine spektakuläre Flucht unter Wasser wird Böttger in der westdeutschen Presse zum „Flüchtling des Jahres 1968“ ausgerufen. Sein Scooter soll später in Serie produziert werden.

Mit dem verschlüsselten Funkspruch „Wir brauchen Wasser“ wird dem Postboot aus Gedser regelmäßig gemeldet, dass aufgenommene Flüchtlinge an Land verholt werden müssen. Die spitzen Ohren der Volksmarine sollen tunlichst nichts erfahren. Ganz verborgen scheinen die Aktivitäten des Feuerschiffs den DDR-Grenzschützern und -Geheimdienstlern jedoch nicht zu bleiben. Eine Postkarte der „Gedser Rev“ verschwindet genauso aus den DDR-Verkaufsstellen wie die eingezeichnete Position des Feuerschiffs auf der amtlichen Seekarte der DDR. Zusätzlich inspirieren will man fluchtwillige Bürger offensichtlich nicht.

1954 wird die “Gedser Rev” gerammt und sinkt

Fürchten muss die Besatzung des Feuerschiffs weder die Grenzschützer noch die passierenden Schiffe der Klassenfeinds aus dem Osten. Eine Gefahr geht stattdessen von manövrierbehinderten Schiffen oder unaufmerksamen Kapitänen aus. Im Archiv finden sich zahlreiche Dokumente, die von Kollisionen mit dem Feuerschiff berichten. Mal ist es ein englischer Schoner, mal eine schwedische Galeasse, mal ein Dampfer aus Esbjerg.

Die schwerste Havarie ereignet sich 1954, als die „Gedser Rev“ backbords gerammt wird. Sie schlägt leck und geht innerhalb weniger Minuten auf Tiefe. Dem wachhabenden Matrosen gelingt es noch, den Rest der Besatzung zu alarmieren, ehe er von Bord geschleudert wird und ertrinkt. Alle anderen können sich retten. Auch das Schiff selbst wird später gehoben und repariert.

Der Nyhavn in Kopenhagen ist lange Heimat der “Gedser Rev”

Als es 1972 außer Dienst gestellt ist, kommt es zunächst auf der Marinestation Holmen in Kopenhagen unter. Nach einer Spende der Containerschiff-Reederei Maersk wird es vom dänischen Nationalmuseum gekauft, um die nächsten 42 Jahre in Kopenhagens berühmter Hafenmeile von Nyhavn zur Schau gestellt zu werden.

Dort stolpert eines Tages Gitarrenbauer Jakob Bondo Schultz über ausgemusterte Planken, die neben der „Gedser Rev“ auf den Pflastersteinen von Nyhavn liegen. Der Bornholmer hegt ein Faible für historische Schiffshölzer, aus denen er individuelle Instrumente baut. Er nimmt sie dankend mit in seine Werkstadt in Svaneke. Und wie ein weiterer Zufall es will, entdeckt ein australischer Musiker in den Weiten des Internets eine interessante Verbindung zu seiner Familiengeschichte: Sein Urgroßvater Jørgen Jensen war von 1895 bis 1915 als Schiffszimmermann auf der „Gedser Rev“.

Der Mann vom anderen Ende der Welt ist begeistert von der Idee, eine elektrische Gitarre aus den Planken des Feuerschiffs zu erhalten, auf denen sein dänischer Vorfahre einst lebte und arbeitete. Der Deal kommt zustande, und ein Jahr später reist er nach Kopenhagen, um an Bord der „Gedser Rev“ sein klangvolles Stück Familiengeschichte entgegenzunehmen. Im darauffolgenden Frühjahr steckt ein kleines Päckchen aus Down Under im Briefkasten des Gitarrenbauers. Darin eine CD mit dem Namen „Feuerschiff “, eingespielt mit jener ganz speziellen Gitarre.

Ursprüngliches Revier ist der Öresund

Seit 2018 liegt das Feuerschiff wieder in seinem ursprünglichen Heimatrevier, in Helsingør am nördlichen Eingang des Öresunds. Die Nummer siebzehn in der Reihe der dänischen Leuchtturmschiffe lief 1895 vom Stapel und wurde zuerst am Lappegrund, einer Sandbank anderthalb Seemeilen nordwestlich von Helsingør, eingesetzt. Damals wurden dem Schiff noch Nachrichten über die Signalflagge des „Hamlet Schlosses“ Kronborg übermittelt, und unter Deck trieben zwei Dampfmaschinen den Schiffspropeller an.

Die Besatzung beobachtete auch das Wetter für das Meteorologische Institut sowie Seevögel für das zoologische Museum.”

1921 wurde die Vølund Maschine eingebaut und das Schiff zum Gedser Riff verlegt, wo es lediglich unterbrochen von den Kriegsjahren bis zur Ausmusterung lag. Zum Höhepunkt der Feuerschiff Ära gab es 25 der schwimmenden Leuchttürme in Dänemark, die in der Zeit von 1829 bis 1980 zum Einsatz kamen. Heute sind noch zwei im Originalzustand erhalten: Neben der „Gedser Rev“ ist es das 19 Jahre jüngere Motorfeuerschiff Nr. 1 „Horns Rev“, das im Nordseehafen von Esbjerg zu besichtigen ist. Alle anderen wurden entweder zu Restaurant und Clubschiffen oder Hausbooten umgebaut – oder gleich zum Abwracker geschickt.

Ein Stück dänischer Seefahrtsgeschichte

Umso wichtiger ist dem Seefahrtsmuseum in Helsingør die Instandhaltung der „Gedser Rev“. Täglich helfen Freiwillige mit, ihren Zustand zu bewahren. Kurz vor Weihnachten kommt der für das Schiff verantwortliche Jens Broch nach Hvide Sande, um sein Herzensprojekt abzunehmen. „Wir können es kaum erwarten, bis unser Schiff wieder in den Hafen von Helsingør einläuft!“

Die Bewohner der westjütischen Hafenstadt müssen der „Gedser Rev“ also Lebewohl sagen. Doch die Chancen für ein Wiedersehen stehen nicht schlecht. Vor 20 Jahren war das Feuerschiff schon einmal hier zur Restaurierung.

Broch hat zudem ein Trostpflaster parat: Aus den ausgedienten Eichenspanten von 1895 sollen Erinnerungsstücke entstehen, die im Museum verkauft werden. „So wollen wir den Liebhabern unseres Schiffs die Möglichkeit geben, sich ein Stück dänischer Seefahrtsgeschichte mit nach Hause zu nehmen.“

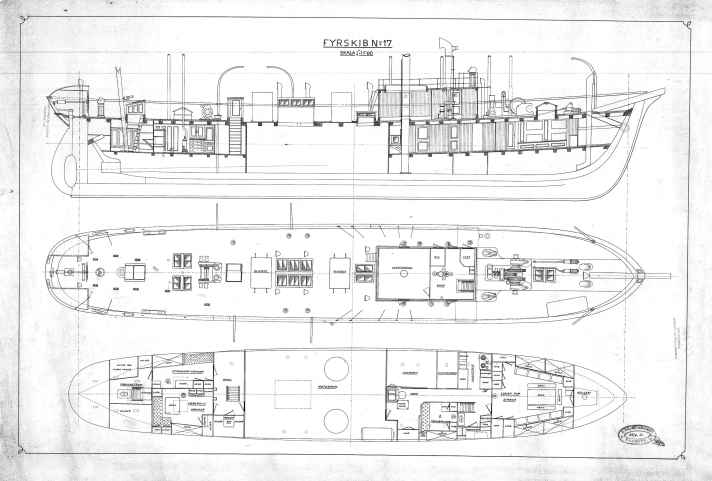

Technische Daten „Gedser Rev“

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte das Feuerschiff einen höheren Leuchtturm mit geringerer Reichweite, der mit Petroleum betrieben wurde. Dieser wurde später durch einen kürzeren Stahlturm, jedoch mit höherer Reichweite, ersetzt und elektrisch befeuert.

- Werft: N. F. Hansen, Odense

- Stapellauf: 1895

- Außerdienststellung: 1972

- Material/Bauweise: Eiche beplankt und Kupferplatte

- Leuchtturmhöhe: 20 m

- Gesamtlänge: 35,50 m

- Breite: 6,59 m

- Tiefgang: 3,36 m

- Gewicht: 350 t

- Maschine: Dreizylinder-Vølund

Morten Strauch

Redakteur News & Panorama

Morten Strauch entdeckte als Teenager seine Liebe zum Segeln. Angefangen mit der Jolle auf dem Steinhuder Meer, folgten Chartertörns auf der Ostsee und im Mittelmeer. Bisheriger Höhepunkt war eine Zweihand-Atlantiküberquerung auf einem GFK-Klassiker von Miami nach Cuxhaven. Mit dem eigenen Boot zieht es ihn meist in die dänischen Gewässer. Seit 2022 ist er Redakteur bei der YACHT im Ressort Panorama mit einem Faible für historische Schiffe und Abenteurer.